TYROL ♣ ANDRÉAS HOFER dit LE GÉNÉRAL BARBONE ou LE SANDWIRTH

ANDRÉAS HOFER, (22 novembre 1767- 20 février 1810) dans sa jeunesse, ne fit pas preuve d'une intelligence très vive, mais il était appliqué à l'étude, réfléchi, méditatif. Il aimait à se rendre compte des choses, recherchait la conversation des gens d'expérience, et de la sorte sut se former de bonne heure le jugement le plus sain et le plus s¤lide. La vie à la maison n'était pas toujours bien gaie pour le pauvre enfant, car, sa mère étant morte jeune, il avait affaire à une marâtre, mais cette dureté des circonstances, ces premières disgrâces de la destinée, sans altérer les heureuses qualités de sa nature, donnèrent pour toujours une forte trempe à son caractère.

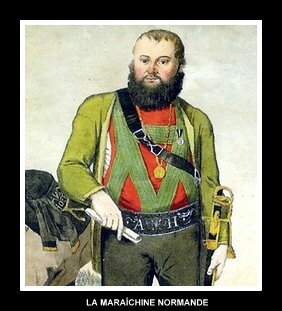

Ouvert et franc, plein de modestie, de douceur et de tendresse, il inspirait autour de lui d'irrésistibles sympathies. C'était déjà un puissant charmeur, et quand les années eurent achevé leur oeuvre, avec son visage affable, sa haute taille, sa force herculéenne, on n'aurait pas trouvé, dans toute la vallée et peut-être aussi dans tout le Tyrol, un compagnon plus aimable, plus r¤buste, mieux taillé pour les luttes de la vie.

On l'avait envoyé, jeune encore, vivre au milieu des Tyroliens du sud, et il pouvait avec une certaine aisance s'exprimer en italien. Ce dernier avantage, non moins que les autres, lui donnait un grand prestige et ce prestige s'accrut encore lorsqu'ayant pris la direction de l'auberge paternelle, il devint le Sandwirth, c'est-à-dire l'hôtelier du Sand, l'hôtelier de la vallée de sable.

Il ne faut pas s'étonner de l'importance accordée par les Tyroliens à cette profession d'aubergiste. Au fond de ces vallées perdues, ensevelies sous la neige durant plusieurs mois de l'année, où pourraient-ils, si ce n'est à l'auberge, apprendre un peu les choses du dehors ? C'est là que de loin en loin les nouvelles se font jour, et qu'ils se sentent, pour quelques instants fugitifs, remis en communication avec le reste du monde.

En 1790, Andréas Hofer, à peine âgé de vingt-trois ans, fut choisi pour être un des deux députés de la vallée au Landtag tyrolien. Cette charge, qui lui permit de prendre part aux délibérations les plus importantes, contribua dans une large mesure à étendre les horizons de son intelligence, et en même temps à l'affermir dans ses convictions politiques et religieuses. On était alors au lendemain de la mort de Joseph II, et il n'y avait personne au sein de la petite assemblée tyrolienne qui n'eût à coeur de protester contre les lois tyranniques de ce prince, que Frédéric le Grand avait coutume d'appeler : mon frère le sacristain. La réaction contre le joséphisme bureaucratique était même si violente qu'elle semblait prendre, chez quelques-uns, les allures d'une véritable révolte. En même temps la nouvelle des premiers évènements de la révolution française pénétrait jusqu'en Tyrol et y remplissait les esprits de crainte et les coeurs d'indignation. Une époque de crise s'ouvrait pour l'Europe, où les bases de l'ancien ordre chrétien étaient ébranlées, et pour une population religieuse comme celle du Tyrol, il est aisé de concevoir à quel point elle s'en montrait troublée et consternée.

Des prêtres français, exilés de leur patrie, étaient venus chercher un refuge en Allemagne, et l'un d'entr'eux, un Père bénédictin d'Alsace, avait fixé son séjour dans le Passeyrthal. Il prêchait fréquemment à Saint-Martin, tout près du Sand, et Andréas Hofer, comme on s'imagine, était toujours au premier rang de ses auditeurs. Lui-même, faisant écho à l'ardente parole du religieux, commentait aux allants et venants, dans son auberge hospitalière, les scènes de plus en plus atroce de la terrible révolution.

Dans la grande salle au plafond bas, à la lueur d'une lampe fumeuse, on aime à le voir, en ces premières heures de sa carrière, exposant avec la vigueur et la clarté de son bon sens, à quelle cause il fallait attribuer ce cataclysme épouvantable. "Sans religion, disait-il, pas de bonheur pour un peuple". Et cette vérité fondamentale, il la prêchait sur tous les tons et en tous lieux, car son commerce de vins l'appelant tantôt dans le nord, tantôt dans le sud du Tyrol, il n'était pas moins connu et populaire à Innsbruck qu'aux environs de Botzen et de Méran. Partout on faisait fête au Sandwirth, et les étudiants eux-mêmes se plaisaient à l'écouter et à s'entretenir avec lui des affaires du jour. Cette jeunesse obéissait à la sûreté de son instinct ; elle sentait toute la force contenue dans cet homme simple et droit, aux yeux francs, au langage incisif, au patriotisme ardent et profond.

L'orage révolutionnaire, au début des évènements, ne semblait menacer, d'une façon directe, ni le Tyrol ni aucune province autrichienne. On se contentait donc de prier, d'organiser des pèlerinages, d'implorer enfin, par des actes de pénitence, la protection divine en ces temps si pleins de périls. Peu à peu cependant le succès des armes françaises en Italie vint troubler cette quiétude relative. Les paysans dans chaque vallée formèrent alors des compagnies de francs-tireurs, où ils s'excitaient mutuellement à bien combattre, à tout souffrir et à mourir, s'il le fallait, pour la défense de l'église et de la monarchie. Attente douloureuse où alternaient la confiance et la crainte, et qui se prolongea jusqu'aux premiers mois de 1797 ! L'alarme à ce moment devint sérieuse, car le général Joubert, à la tête d'une division avait pénétré jusqu'à Botzen et s'était même emparé de cette ville. Le petit corps autrichien chargé de la défense du Tyrol battait en retraite et ne songeait qu'à éviter le combat, mais les paysans arrivèrent en masse compactes autour de Botzen, et, enflammés d'une sainte ardeur, culbutèrent et chassèrent l'ennemi. Ce fut un premier triomphe qui remplit les coeurs d'allégresse, et qui préserva le Tyrol, jusqu'à la paix de 1801, de la honte d'une occupation étrangère. Hofer se trouvait, bien entendu, parmi les combattants, mais il n'était pas revêtu d'un commandement supérieur. La Providence le réservait pour des circonstances plus solennelles.

On connaît la suite des évènements. La guerre éclata de nouveau en 1805, et, après les grands désastres d'Ulm et d'Austerlitz, le Tyrol fut séparé de l'Autriche et annexé au royaume de Bavière. Il semble qu'à cette époque avec un peu de prudence et d'habileté politique, les Bavarois n'auraient pas eu beaucoup de peine à gagner les sympathies du peuple tyrolien. Le roi Maximilien, dans un langage vraiment paternel, s'était efforcé de lui adoucir l'amertume de la séparation. "Je vous le promets encore une fois, chers Tyroliens, disait-il ; votre constitution sera respectée, moi vivant, on n'y changera pas un iota. Vous avez perdu un bon souverain, vous le regrettez et vous versez des larmes : cette fidélité vous honore et je vous en estime davantage. Puissé-je à mon tour, quand la mort viendra m'enlever à mes peuples, susciter parmi vous des regrets aussi sincères !" ...

Le roi de Bavière, à qui Napoléon avait imposé le ministre Montgelas, n'eut pas malheureusement le bon esprit de rester fidèle aux principes contenus dans ses premières déclarations. Il préféra brusquer les choses, et s'attacher le peuple conquis, selon la méthode chère aux Germains, par un grand déploiement de force matérielle. Il envoya dans le catholique Tyrol des fonctionnaires protestants ou libres-penseurs qui, loin de faire disparaître les derniers vestiges du joséphisme, remirent tout cet affreux système en honneur et l'aggravèrent encore par des vexations nouvelles. Plus de processions, plus d'offices du soir, défense de sonner les cloches, et en même temps, au point de vue politique, militaire et financier, les mesures les plus propres à soulever l'indignation populaire. Le Landtag tyrolien fut supprimé, la conscription appliquée avec une extrême rigueur, les biens communaux saisis, les impôts doublés et triplés. On conçoit la fâcheuse impression produite sur ce peuple de montagnards qui, non moins que les Suisses des petits cantons primitifs, avaient des traditions de fierté et même d'indépendance. Ils avaient toujours servi fidèlement les empereurs d'Autriche, mais en hommes libres, en citoyens, et sous la sauvegarde de leurs vieilles franchises. Ce qui les froissa le plus néanmoins, ce fut la persécution religieuse. Voir leurs évêques en exil, leurs prêtres pourchassés et jetés en prison, les cérémonies de leur culte presque partout interrompues, était pour eux la douleur poignante, l'injure suprême, mortelle, à jamais ineffaçable. En 1808, l'exaspération avait atteint dans tout le pays ses dernières limites, et, dès ce moment, la moindre étincelle pouvait suffire à mettre le feu aux poudres.

L'insurrection, comme il arrive presque toujours en pareil cas, était depuis longtemps organisée et sur le point d'éclater que les tyrans étrangers n'en avaient pas encore conçu le premier soupçon. Chacun s'y employait avec un patriotisme enthousiasme, et nulle parole imprudente ou coupable ne vint compromettre la cause populaire. "Il n'y a pas de traître dans le Tyrol.", disait à ce propos Andréas Hofer. Et par une conséquence nécessaire de la situation, les auberges devinrent partout les vrais centres de ralliement. C'est là que se donnaient et se transmettaient les mots d'ordre qui en peu de jours parvenaient jusqu'aux hameaux les plus reculés. Andréas Hofer, déjà très connu dans plusieurs vallées, vit sa renommée grandir encore et s'étendre dans tout le Tyrol. Il fut chargé à cette époque, en compagnie de deux de ses amis, de se rendre secrètement à Vienne, d'où, d'accord avec l'archiduc Jean, ils réglèrent les derniers détails de la prochaine levée de boucliers. On s'attendait à une nouvelle guerre pour le printemps de 1809, et il fut convenu qu'au signal donné par Vienne l'insurrection éclaterait partout au même instant. Un corps d'armée d'autrichien, arrivant par le Pusterthal, devait prêter main forte aux patriotes tyroliens. Les trois envoyés, porteurs de la bonne nouvelle, rentrèrent dans leurs foyers par des routes différentes, et bientôt tout le pays fut en fièvre, préparant ses armes, et attendant avec anxiété l'heure bénie de sa délivrance. Seul, le gouvernement bavarois ne savait rien, et sans prendre aucune mesure de précaution, se reposait dans la sécurité la plus trompeuse.

Le réveil fut pénible. Le 8 avril, les premières troupes du général autrichien Chasteler pénétrèrent dans le Pusterthal, et, le même jour, Andréas Hofer adressait à ses hommes la proclamation suivante : "Demain, 9 avril, on se met en campagne pour Dieu, pour l'empereur et pour la patrie ; tout le monde est prié de se battre bravement." Les soldats bavarois étaient dispersés par petits détachements sur toute l'étendue du territoire, et il fut facile aux paysans révoltés de les surprendre et de les obliger, presque sans coup férir, à mettre bas les armes. Il n'y eut que trois points où la lutte devint sérieuse et aurait pu tourner à la confusion des assaillants, Sterzing, Innsbruck, et Botzen.

A Sterzing, le héros du combat fut Andréas Hofer qui, franchissait avec sa troupe le col de la Jaufen, vint se heurter au bataillon commandé par le major Speicher. Ce dernier disposait d'un canon qui, au début de l'engagement, maltraitait beaucoup les Tyroliens.

Que fait Andréas Hofer ? Il a recours à un stratagème. Un char de foin conduit par deux femmes s'avance au milieu de la plaine, et les tireurs tyroliens les plus habiles, postés derrière cette redoute ambulante, ont bientôt mis les artilleurs hors de combat. Les Bavarois ne perdent pourtant pas courage ; ils luttent encore en désespérés ; mais force leur est enfin de se rendre.

A Innsbruck, même succès pour les insurgés, et, cette fois, c'est 5.000 soldats qui capitulent, commandés par les généraux Bisson et de Wrede.

Quant au Tyrol méridional, il eut un peu plus de peine à se débarrasser de la domination étrangère ; il semble que, dans cette partie de la province, le patriotisme était moins ardent, et d'ailleurs les dix mille hommes du général Baraguay d'Hilliers y donnaient sans doute à réfléchir. Quoiqu'il en soit, comme une armée autrichienne s'avançait sur Véronne, les Français jugèrent prudent de se réfugier en Italie, et c'est ainsi qu'en moins d'une semaine, l'insurrection fut partout victorieuse, et que le Tyrol, par ses seules forces, avait su recouvrer son indépendance.

Je dis ses seules forces, car le général Chasteler n'arriva sur le théâtre de la lutte que lorsqu'elle était terminée. Il eut même assez peu de chance pour se laisser battre dans la seule rencontre qu'il eut avec l'ennemi. Cet échec n'était pas de nature à le bien disposer pour ces paysans qui, sans connaître les règles de la stratégie, avaient néanmoins si aisément accompli leur besogne. Les hauts fonctionnaires civiles et en particulier le baron de Hormayr, nourrissaient peut-être plus de défiance encore et d'éloignement à l'égard des chefs de l'insurrection. Leur premier soin, après le succès de la cause tyrolienne, fut donc de concentrer aussitôt tous les pouvoirs entre leurs mains, et de se présenter devant le peuple en véritables triomphateurs. Hormayr alla même jusqu'à ordonner qu'on le recevrait à Botzen et à Méran, avec tous les honneurs dus à un général victorieux. Il prit possession du château du Tyrol dont le vieux proverbe disait que "qui le possède est maître aussi du pays." C'est alors, et au moment de son entrée solennelle à Méran, qu'Andréas Hofer et lui se rencontrèrent pour la première fois. Le héros tyrolien descendit de son cheval, et vint, au milieu de son brillant cortège, féliciter le baron et lui rendre hommage. Ces deux hommes ne pouvaient s'entendre ; leur nature, leur éducation, leurs sentiments, tout les séparait ; aussi le rude et loyal paysan catholique fut-il d'emblée mis à l'écart par le gentilhomme bureaucrate, plein de vanité mondaine, et infecté de joséphisme. On ne le jugea propre à aucun emploi, si ce n'est à maintenir l'ordre par sa présence au milieu des paysans enivrés de leurs succès. Après quoi, sans autre récompense ou remerciement, on le laissa rentrer avec ses hommes dans le Passeyrthal. Il avait bien été à la peine, il n'était pas digne d'être à l'honneur.

La conduite d'Hormayr dénotait une singulière imprévoyance, ou plutôt une confiance exagérée dans la force des nouvelles armées autrichiennes. Sans doute, en 1809, Napoléon commençait à voir pâlir son étoile ; la guerre d'Espagne occupait au loin une bonne partie de ses meilleures troupes ; et déjà l'Allemagne, frémissante de colère, essayait de secouer son joug ; mais le grand capitaine avait encore son génie et savait transformer de jeunes conscrits en soldats. Il arrivait avec sa promptitude accoutumée et dès les premières batailles livrées en Bavière, il fallut aux Autrichiens battre en retraite et se replier en toute hâte sur Vienne. Le même mouvement, par contre-coup, se produisit en Italie, et dès lors le Tyrol, découvert au nord et au sud fut pris entre deux feux. Il était d'une extrême importance pour l'armée française, engagé bientôt jusqu'au coeur de la monarchie autrichienne, de ne pas laisser derrière elle un pays en insurrection, et c'est pourquoi le Tyrol, sans aucun retard, fut envahi des deux côtés, au sud par le général Ruska, au nord par les généraux de Wrede et Deroy. Ces derniers étaient à la tête d'un fort détachement de troupe, avec lequel ils eurent bientôt fait de déblayer toute la vallée de l'Inn. Chasteler qui, après s'être refusé longtemps à croire à l'imminence du péril, n'avait enfin marché à l'ennemi que pour essuyer une complète déroute à Rattemberg, ne tarda pas à perdre courage et s'enfuit en abandonnant les meilleures positions. Les Tyroliens le suppliaient de continuer la lutte et de les mener au combat, mais il n'avait aucune confiance dans la valeur de ces soldats improvisés, et il aima mieux se réfugier en Carinthie, où se trouvait l'armée commandée par l'archiduc Jean. Hormayr, de son côté, venait de disparaître, mettant sa précieuse personne à l'abri des mauvais coups du sort ; et c'est ainsi que le Tyrol se trouva livré à lui-même, n'ayant plus à compter que sur le courage de ses enfants.

Tout semblait désespéré ; les Français et les Bavarois s'étaient emparés d'Innsbruck, une véritable terreur affolait la population. C'est alors qu'au milieu du désarroi général les esprits se tournèrent spontanément vers Andréas Hofer, vers ce paysan simple et droit qui apparaissait à tous comme la vivante personnification du Tyrol.

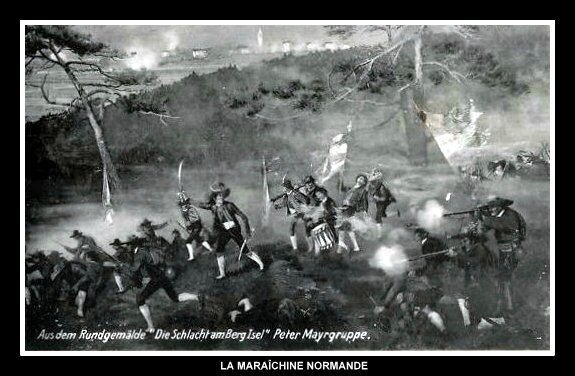

On vient le chercher dans sa vallée, on l'entoure, on le presse, et lui, s'élevant sans peine à la hauteur de la situation, accepte plein de confiance la mission de sauver la patrie. Il envoie aussitôt des messagers dans toutes les directions, il ordonne la levée immédiate de la landwehr et du landsturm, il écrit que "le départ de Chasteler n'empêchera pas les Tyroliens de se défendre ... Pas de capitulation honteuse ... Il faut compter sur Dieu qui protège les bonnes causes ... Si quelqu'un essaie de décourager les autres, qu'on l'arrête !" et en quelques jours le Sandwirth, communiquant son ardeur à tout le pays, arrive devant Innsbruck, ayant réuni sous ses ordres une armée de douze mille paysans résolus à vaincre ou à mourir. On sait les diverses péripéties de cette lutte vraiment héroïque. A deux reprises, le 25 et le 29 mai, Andréas Hofer, aidé de ses deux lieutenants Speckbacher et Haspinger, soutint victorieusement l'effort des deux généraux français et bavarois. On se battait de part et d'autre, avec un acharnement sans égal, plusieurs fois la victoire parut se prononcer pour les troupes régulières, mais toujours le Sandwirth, au premier rang dans la mêlée, revenait à la charge, Speckbacher redoublait d'audace et de bravoure, Haspinger élevait et brandissait son crucifix, et rien ne put lasser la foi, le courage et le dévouement des patriotes tyroliens.

Dans la nuit du 29 mai, le général Deroy, voulant éviter la honte d'une capitulation, prit le parti d'abandonner la ville et de battre en retraite sur Kuffstein. Il avait perdu la veille plus d'un millier de soldats, et il jugeait avec raison qu'en s'obstinant davantage, il s'exposait à subir le triste sort de son prédécesseur, le général Bisson. L'opération d'ailleurs fut conduite avec une habileté remarquable, et quand ils s'aperçurent le matin, que l'étranger s'était enfui, les Tyroliens en éprouvèrent une joie mêlée d'étonnement. Ils ne songèrent presque pas à la poursuite et les premiers moments donnés à l'allégresse et à l'enthousiasme, la plupart, selon leur habitude, regagnèrent au plus tôt leurs foyers. Il ne resta bientôt plus à Innsbruck que les fidèles Passeyrois groupés autour de leur chef Andréas Hofer qui, comme on pense, à partir de cette victoire inespérée et décisive, devint de plus en plus l'objet de l'admiration et de la vénération populaire. On l'appelait "l'homme du Tyrol", on s'empressait d'obéir à tous ses ordres, on recueillait ses paroles comme autant d'oracles, et poussé de la sorte par cette confiance du peuple, le Sandwirth, toujours modeste et bon, sans aucune visée personnelle, entra dans la voie qui devait le conduire à la dictature.

Il profita de son pouvoir pour organiser la défense du pays, car, mieux avisé qu'Hormayr, qui venait de reparaître après l'orage, il comprenait que la lutte, loin d'être terminée, pouvait reprendre de plus belle à chaque instant. La grande partie, en effet, se jouait sur les bords du Danube où Napoléon, après son échec d'Aspern, était réduit sans doute à une impuissance momentanée, mais préparait déjà, par des prodiges d'activité, la terrible et sanglante revanche de Wagram.

L'insurrection tyrolienne de 1809 est, on peut le dire, l'exacte contrepartie de la campagne du grand capitaine ; elle en reproduit fidèlement, en sens contraire, les diverses alternatives de revers ou de succès. Aussi, tout le temps que Napoléon passa dans l'île de Lobau, occupé des préparatifs du second passage du Danube, fut-il pour le Tyrol une période de complète accalmie. On s'y prenait même à espérer que la fortune des armes tournerait encore une fois à l'avantage de l'Autriche, et cette disposition des esprits permit au baron de Hormayr de s'emparer de nouveau de la haute administration du pays. Il eut même l'impertinence de rendre un décret d'après lequel le droit de convoquer le landstrum et les compagnies de francs-tireurs n'appartiendrait plus désormais qu'à lui et aux généraux de l'armée régulière. Le coup était surtout dirigé contre Andréas Hofer qui, sans en manifester d'ailleurs la moindre amertume, jugea prudent de céder la place et se retira dans le Passeyrthal. Il avait eu le temps néanmoins d'ordonner des prières publiques, et selon le voeu formé par les combattants du Berg-Isel, de consacrer solennellement le Tyrol au Sacré-Coeur. Hormayr n'osa point s'y opposer, mais en bon Joséphiste, il se tint à l'écart de toutes ces vaines cérémonies religieuses. Son principal souci, c'était de contracter des emprunts, car l'argent, personne ne l'ignore, est le nerf de la guerre, et pour faciliter le placement de ses fonds d'Etat, il se plaisait à répandre les nouvelles les plus favorables et les plus fantaisistes. Tout allait pour le mieux ; Napoléon était aux abois ; une paix glorieuse devait être bientôt conclue. La bataille de Wagram, qui se livra sur les entrefaites, fut même, à l'entendre, pendant plusieurs jours, une grande victoire des armées autrichiennes.

Il fallut en rabattre, et de beaucoup, et le Tyrol ne tarda pas à en avoir la preuve cruelle. Le bruit avait d'abord couru qu'il était compris dans l'armistice conclu à Schônbrunn, mais Napoléon regardait les Tyroliens comme de simples insurgés, et il avait hâte de tirer vengeance de leur prétendue trahison. Une armée de cinquante mille hommes, sous le commandement du maréchal Lefebvre, reçut l'ordre d'envahir immédiatement le Tyrol et de châtier d'importance ces insolents montagnards. Tout devait plier devant cette force prépondérante, et en peu de jours, en effet, la vallée de l'Inn jusqu'à Innsbruck fut de nouveau soumise au régime de la conquête. Le général Beaumont arrivait en même temps par la Haute-Bavière, et le général Deroy débouchait du côté de Salzbourg dans le Zillerthal.

Nul moyen de résister à cette triple avalanche, d'autant plus que le vainqueur, exaspéré par ses précédentes défaites, n'usait d'aucun ménagement à l'égard de ce peuple de rebelles. La tête des chefs de l'insurrection, et celle en particulier d'Andréas Hofer, que les soldats appelaient le général Barbone, était mise à prix ; on avait aussi recours aux procédés les plus odieux et les plus tyranniques pour terroriser les femmes et les enfants et les pousser de la sorte à la délation. Meurtres, pillages, incendies, tout était mis en oeuvre, et on aurait pu se croire dans les Pays-Bas aux plus mauvais jours de la domination du duc d'Albe. Aussi, dans tout le pays, malgré le souvenir des récentes victoires, il y eut un moment de lassitude et de véritable dépression morale. Les meilleurs patriotes s'enfuirent ou se cachèrent ; personne ne croyait que la résistance fût encore possible. Seul Andréas Hofer, entouré de quelques amis fidèles, ne voulut point désespérer du salut de la patrie. Sa force d'âme était prodigieuse ; rien ne pouvait troubler la sérénité de sa foi, mais à quel moyen recourir ? Comment relever les courages ? Il fait appel au dévouement éprouvé de Speckbacker et de Haspinger, et sans se soucier du décret d'Hormayr qui, du reste, selon sa coutume prudente, s'était empressé de disparaître, il convoque une fois de plus le ban et l'arrière-ban des chasseurs tyroliens. Sa voix est écoutée ; elle va frapper les échos les plus lointains ; elle réveille le patriotisme dans tous les coeurs, et bientôt, au-delà du Brenner, de Sterzing à Botzen, les paysans s'agitent, les combattants accourent en foule, tant et si bien que le maréchal Lefebvre, après avoir envoyé devant lui le général saxon Rouyer, prend la résolution d'aller réduire en personne, à la tête de ses troupes, ce qu'il considérait comme une dernière poignée de factieux.

La situation pourtant devenait tragique ; on sentait de part et d'autre que cette fois il fallait vaincre ou mourir, et que cette guerre serait la dernière, une guerre d'extermination, sauvage, sans merci. Le maréchal Lefebvre, en partant pour Sterzing, fit répandre une proclamation où se trouvait cet ordre rigoureux : "Comme on vient d'apprendre qu'Andréas Hofer, nommé le Sandwirth, capitaine des rebelles de Passeyrthal, a l'audace d'envoyer dans tout le pays des messagers qui propagent de faux bruits et font appel à l'insurrection, il est ordonné que quiconque sortira de son village sans être muni d'un laissez-passer délivré par l'autorité légitime, sera saisi, traduit devant les commissions militaires, et fusillé dans les vingt-quatre heures ..." En même temps, sans songer qu'il s'exposait à compliquer ainsi les difficultés d'une retraite toujours possible, le maréchal jugea bon de faire incendier sur sa route quelques villages afin de produire dans les esprits une salutaire impression de terreur. La grande lutte devait se livrer aux environs de Sterzing, car l'objectif de Lefebvre était de pénétrer jusqu'à Brixen, et de mettre de la sorte en communication, soit avec Beaumont qui se trouvait dans le Vorarlberg, soit avec Ruska qui opérait en Carinthie. Il avançait, plein de confiance, au milieu de populations silencieuses, mais profondément irritées, lorsque après avoir franchi le col du Brenner, débouchant dans la plaine de Sterzing, il put enfin par lui-même se rendre compte de la profondeur de ses illusions.

Le général Rouyer, après plusieurs échecs, battait en retraite sur toute la ligne. Son avant-garde, composée de deux bataillons de soldats saxons, avait été surprise et cernée dans la gorge étroite du Mittewald, et, trop avancée pour qu'on pût lui porter secours, s'était vu dans l'obligation de capituler. Les paysans se défendaient avec une énergie farouche, faisant rouler sur les assaillants, du haut des montagnes, des troncs d'arbres et d'énormes blocs de rochers.

Le 7 août, le maréchal Lefebvre, impatient de venger l'affront infligé à son lieutenant, se décide à livrer bataille avec toutes ses forces réunies, pour s'emparer de l'importante positions de Mauls. Il y réussit, mais après avoir éprouvé des pertes si considérables qu'il n'osa point tirer parti de sa victoire et pénétrer plus avant dans la vallée. Il comprenait qu'entouré de populations surexcitées au dernier point, il lui fallait surtout craindre et éviter qu'on le coupât de sa ligne de retraite. Son suprême espoir, c'était que les généraux Beaumont et Ruska, à qui l'ordre avait été donné de le rejoindre à Brixen, parviendrait bientôt à faire leur trouée et à le dégager. Il s'agissait seulement de gagner un peu de temps, et dans ce but il jugea que l'expédient le plus habile était de nouer des négociations avec Andréas Hofer. Ce dernier s'y prêta de fort bonne grâce, attendu qu'il avait aussi besoin de temps pour soulever les paysans du Brenner et de l'Innthal et enfermer le maréchal dans un cercle de fer et de feu toujours plus étroit et plus infranchissable. L'évènement lui donna raison, et Lefebvre, au bout de quelques jours, s'aperçut de l'erreur qu'il avait commise.

Les généraux Beaumont et Ruska ne purent mener à bien leurs opérations, tandis qu'au contraire les émissaires d'Andréas Hofer remplirent leur mission avec un succès sans pareil. On avait appris l'issue des derniers combats ; on voyait passer chaque jour de nombreux convois de soldats blessés ; on se disait enfin que si la lutte continuait, elle pouvait être favorable encore à l'insurrection, et partout, sur le Brenner, dans la vallée de l'Inn, et même à Innsbruck, les patriotes reprenaient courage et venaient rejoindre leurs anciens chefs. Les choses marchèrent si vite et si bien que le maréchal, ne trouvant plus même autour de lui de quoi nourrir son armée, dût songer à la retraite, et cette retraite fut de tout point un désastre.

Le tocsin sonnait dans tous les villages ; les paysans, massés sur les hauteurs, tiraient à bout portant et décimaient les fuyards ; ceux-ci se pressaient aux passages difficiles, se bousculaient, jetaient leurs armes, et le maréchal, devenu le point de mire des tireurs, ne put échapper à une mort certaine qu'à la faveur d'un déguisement. C'était la déroute, la déroute dans toute son horreur, et le vieux soldat, versant des larmes de colère et de désespoir, s'écria que "même en Espagne il n'avait jamais rien vu de semblable." Il dut s'estimer très heureux d'arriver à Innsbruck avec une armée qui comptait encore vingt-cinq mille hommes. Il avait à peu près perdu la moitié de son effectif.

Qu'allait-il faire ? Devait-il à son tour, comme les généraux Bisson et Deroy, tenter la fortune des armes sous les murs d'Innsbruck ? Cette colline du Berg Isel, éternel enjeu de la lutte, n'avait-elle pas été fatale à ses deux prédécesseurs ? Lefebvre répondit à la question comme il convenait à un maréchal de France, et il résolut, avant de céder devant l'insurrection, de faire un suprême effort pour relever l'honneur de son drapeau. L'espérance l'avait pourtant presque abandonné d'une victoire décisive, car en voyant, pendant la nuit, tant de feux allumés sur les hauteurs voisines, il jugeait bien à quelle résistance formidable il allait se heurter. La lutte fut terrible ; vingt mille paysans, commandés par les trois mêmes chefs inséparables, Hofer, Speckbacher et Haspinger, soutinrent victorieusement, durant toute la journée, le choc furieux des soldats français et bavarois. Lefebvre aurait voulu s'emparer à tout prix de cette colline maudite, où les chasseurs tyroliens, malgré le feu de l'artillerie ennemie, avaient si bien su, dans les deux précédentes batailles, maintenir leurs positions et décider par là la victoire. L'assaut fut livré plusieurs fois, et avec une telle vigueur que souvent on dut se battre corps à corps et à coups de crosse. Le maréchal ne cessait d'encourager ses soldats en donnant lui-même l'exemple de la bravoure, mais les plus grands prodiges de valeur furent accomplis en pure perte ; les paysans jusqu'au soir restèrent maîtres du terrain. La nuit seule vint séparer les combattants, et le lendemain, après quelques heures données au repos, le maréchal prit enfin le parti de renoncer à la lutte. Toute la vallée de l'Inn fut évacuée en quelques jours ; le Tyrol, pour la troisième fois, avait reconquis son indépendance.

Andréas Hofer, comme on pense, fut reçu à Innsbruck avec les démonstrations de joies les plus enthousiastes. La dictature lui était spontanément offerte par le peuple ; il l'accepta et prit à partir de ce jour le titre de commandant supérieur du Tyrol. Ce pouvoir suprême, il ne voulut jamais néanmoins l'exercer qu'au nom et pour le compte de son maître, l'empereur François. Nulle trace, chez cet homme de bien, de la moindre ambition personnelle ; il n'avait d'autre pensée, au milieu de la détresse générale, que de venir en aide à son pays et de lui préparer des jours meilleurs. Il ne tarda pas à écrire une longue lettre à l'empereur pour lui exposer la situation nouvelle du Tyrol, et lui demander "si la résistance prolongée aiderait au salut de la patrie ou lui serait plutôt nuisible". Ces paroles sont significatives, et elles mettent en pleine lumière les intentions du héros tyrolien. Il s'opposa toujours, avec son grand bon sens et sa modération accoutumée, aux extravagances de quelques-uns de ses lieutenants, et notamment d'Haspinger, qui voulaient profiter des dernières victoires pour soulever d'autres provinces de la monarchie. Son but était de donner au Tyrol une forte organisation militaire, afin que si les hostilités recommençaient entre Napoléon et l'Autriche, il fût en état de prêter à la nation un secours, sinon décisif, du moins très important. La paix n'était pas encore conclue ; l'armistice de Schönbrunn se prolongeait et on ne pouvait guère prévoir, à ce moment, quel serait le sort du Tyrol dans un arrangement définitif. Tout conseillait donc la prudence, et il est certain, qu'à cet égard, Andréas Hofer, durant sa dictature, ne se montra point dépourvu des vraies qualités de l'homme d'état, du chef du peuple.

Les règlements militaires, d'ailleurs, et l'organisation des forces tyroliennes n'absorbaient pas entièrement son activité patriotique. Il avait l'oeil et la main à tout, rétablissant l'ordre et la régularité dans les diverses branches de l'administration, relevant les finances publiques par les mesures les plus sages et les plus habiles, poursuivant les gens sans aveu, protégeant la propriété, favorisant les bonnes moeurs.

Un jour, au lendemain du triomphe national, des bandes de paysans parcouraient les rues d'Innsbruck chantant, criant, faisant tapage. Soudain il apparaît au balcon d'une fenêtre de la Hofburg. "Quelle est votre conduite, mes amis ? Voulez-vous imiter les Bavarois, vos anciens oppresseurs ? La guerre est pour le moment terminée ; rentrez donc au plus tôt dans vos familles. Je ne veux plus voir à Innsbruck aucun d'entre vous, et si vous n'obéissez pas sur l'heure, je déclare ne plus être votre chef." Ces simples paroles suffisent, le calme se rétablit comme par enchantement. Il attachait aussi beaucoup d'importance à ne rien permettre, en ces jours de crise où se jouaient les destinées de la Patrie, qui pût être noté comme une marque de légèreté frivole. Point de bals, ni amusements trop mondains, sauf le cas où il s'agissait d'un mariage ; défense aux jeunes filles de porter des bijoux précieux ou des vêtements immodestes ; défense aux hommes d'aller à l'auberge pendant les offices divins, etc. Et toutes ces ordonnances d'Andréas Hofer étaient observées à la lettre, religieusement, joyeusement.

J'ai parlé tout à l'heure de la Hofburg ; le dictateur avait, en effet, pris possession du palais impérial, et il y habitait en compagnie de ses fidèles lieutenants. On aurait tort néanmoins de croire que le séjour de cette demeure princière parvint à surexciter son amour-propre et à le faire contracter le goût du faste et des honneurs. Tel il était le premier jour, tel il resta jusqu'à la fin. On lui donnait parfois le titre d'excellence, mais il répondit aussitôt d'un air mécontent : "Taisez-vous, nous ne sommes pas des messieurs, nous ne sommes que des paysans." Il ne changea rien, d'ailleurs, à son costume ordinaire, et demeura fidèle également à toutes les habitudes de sa vie. Son dîner, qu'on lui apportait d'une auberge voisine, lui coûtait 45 kreutzer, c'est-à-dire un peu plus d'un franc. Le soir, avec ses amis, comme autrefois dans sa maison du Sand, il sifflait, chantait, fumait, jouait aux cartes. Nulle gêne, comme on voit, nul souci de se transformer et d'adapter plus ou moins ses moeurs à sa haute situation nouvelle. Son grand plaisir était de voir des habitants de sa vallée, et quand un troupeau de vaches passait devant la Hofburg, il se mettait à la fenêtre et le suivait longtemps des yeux. Son âme s'envolait alors vers sa petite auberge du Sand, vers sa famille, vers ses amis, vers tous les siens qu'il aimait tant. Sa piété, loin de faiblir, s'accentuait toujours davantage. Il fit placer, dans la salle à manger du palais, un crucifix et une image de la Vierge en disant : "A bissl a christlas Zoachen konn nit schod'n ! Quelques marques de christianisme, cela ne peut pas faire de mal." Matin et soir, il allait prier à l'église paroissiale, et, après le souper, il récitait le chapelet avec ses gens. "Vous avez mangé avec moi, leur disait-il, vous devez donc aussi prier avec moi."

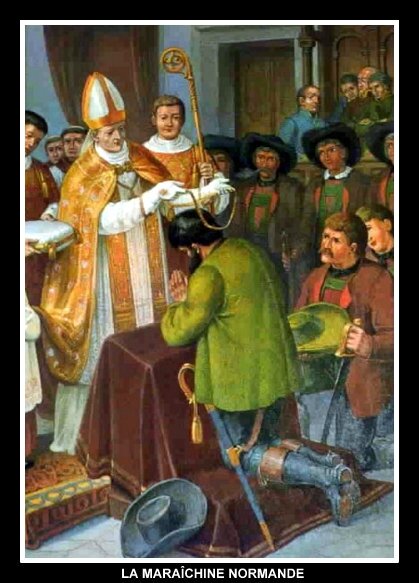

La gloire d'Andréas Hofer avait atteint son apogée. Son nom s'était répandu jusqu'aux extrémités de l'Allemagne, et les adversaires de Napoléon dans le reste de l'Europe applaudissaient de loin au courage de cet homme qui ne craignait pas de braver en face le despote. Des émissaires anglais et espagnols arrivèrent en Autriche pour offrir de prolonger par tous les moyens l'insurrection tyrolienne. Leurs ouvertures n'eurent pas de suite, mais l'empereur François jugea que l'heure était venue de donner enfin à son fidèle serviteur une preuve publique de sa reconnaissance. Il fit parvenir à Andréas Hofer une médaille et un collier d'or que le héros reçut solennellement à l'église, au milieu d'une foule immense et profondément émue. A quoi pensait-il, lorsqu'arrivé dans le sanctuaire, en face de l'autel, il s'agenouilla sur ce prie-Dieu richement orné, comme celui d'un prince ? A sa responsabilité, sans doute, si grave, si terrible, mais en même temps à la bienveillance et à la magnanimité de l'empereur qui ne pouvait plus, semblait-il, après tant de luttes glorieuses, abandonner le Tyrol et le livrer à ses ennemis. La politique, par malheur, a ses exigences fatales, et souvent elle est forcée de fouler aux pieds les sentiments les plus nobles du coeur humain.

La grosse question pour les Tyroliens était de savoir si la paix serait conclue, et dans ce cas, malgré leur situation d'insurgés, si le vainqueur les admettrait à prendre part à ses avantages. Là-dessus les bruits les plus contradictoires circulaient dans le pays, et deux grands courants d'opinion ne tardèrent pas à s'y former. Les uns croyaient que la paix leur serait favorable et la désiraient ; les autres, beaucoup plus nombreux, souhaitaient ardemment la continuation de la guerre, persuadés que le Tyrol n'avait rien à espérer de la clémence de Napoléon. Au surplus, disaient ces derniers, jamais meilleure occasion ne s'était présenté de porter un coup décisif au terrible conquérant ; l'Allemagne s'agitait, l'Espagne était en feu, l'Autriche avait encore une armée de trois cent mille hommes. Il suffisait donc d'un peu d'énergie et de persévérance courageuse.

Andréas Hofer, on le conçoit aisément, inclinait vers le parti de la guerre à outrance. Tant de succès déjà remportés, une protection si manifeste de la Providence, l'horreur qu'il éprouvait pour l'ancienne domination bavaroise, tout cela le portait à regarder d'une soumission nouvelle à l'ennemi comme une évidente trahison envers les intérêts du ciel et de la patrie. Il écoutait avec déplaisir, avec irritation même, ceux qui annonçaient la conclusion prochaine de la paix. Il alla même jusqu'à faire emprisonner deux de ces messagers de malheur, et il répétait souvent à son entourage : "Je gage ma tête que la paix ne sera point conclue."

A Vienne, cependant, les évènements suivaient leur cours, et vers le milieu d'octobre, avant qu'aucune nouvelle certaine fût parvenue à Innsbruck, des détachements de troupes considérables envahirent tout à coup et sur plusieurs points le Tyrol. Le général Drouet d'Erlon les commandait, et il n'eut pas de peine à se frayer un passage à travers les défilés des principales vallées. Les paysans se laissaient surprendre, car l'incertitude des nouvelles à l'égard de la paix les avait empêchés de s'unir et de grouper utilement leurs forces. Au reste, le général français, éclairé par l'expérience des précédentes campagnes, agissait, cette fois, avec beaucoup de prudence et une habileté consommée. Nulle provocation ; on avançait lentement et à coup sûr ; on répandait les proclamations les plus conciliantes ; on faisait tout espérer de la clémence impériale, si volontairement le peuple déposait les armes. C'est alors que le jugement d'Andréas Hofer, jusque-là si ferme, si droit, si sain, parut fléchir sous l'influence désastreuse de certains hommes aveuglés par le fanatisme ou intéressés à la prolongation de la guerre. Le moine Haspinger était à leur tête, et sa gloire des premiers jours en est comme voilée d'un nuage. Il excitait Andréas Hofer par les discours les plus furibonds, et ce dernier, hésitant pour la première fois, ne sachant plus donner des ordres clairs et énergiques, eut la douleur de voir l'ennemi profiter de son indécision, et le chasser bientôt d'Innsbruck et même du Berg-Isel, la montagne sainte. Vingt fois il exprima l'opinion que l'empereur ayant signé la paix, la lutte était devenue impossible ; vingt fois, craignant d'être regardé comme un traître par le peuple, il ordonna les mesures nécessaires pour la résistance. Enfin, cédant à la marche fatale des évènements, et au désir nettement formulé de l'empereur François, il fit sa soumission pleine et entière au général Drouet d'Erlon, congédia ses troupes et se retira à Sand, le coeur déchiré d'angoisses.

Andréas Hofer avait mal choisi son lieu de retraite, car cette vallée de la Passeyrthal, où il jouissait d'un si grand prestige, était encore absolument acquise à l'idée de la guerre à outrance. C'est là que la première insurrection avait pris naissance, c'est là que le feu de la révolte, allumé dans tous les coeurs tyroliens, devait aussi jeter ses dernières flammes. On ne parvient pas sans beaucoup de peine à soulever un peuple contre ses tyrans, mais il est bien plus difficile encore, une fois qu'il s'est enivré du bruit des armes, de l'apaiser et de le faire rentrer dans l'ordre. Bien des gens, surtout au sein d'une population montagnarde, composée en grande partie de rudes et intrépides chasseurs, s'accoutument et se plaisent aux hasards de la guerre de partisans, où ils peuvent, au moyen du pillage, vivre dans une certaine abondance. C'était le cas pour un grand nombre d'insurgés du Passeyrthal, et en outre les jeunes gens, menacés d'être soumis au régime de la conscription, aimaient mieux se battre pour leur patrie que sous les ordres d'un prince étranger. On venait donc, de toutes parts, auprès du grand patriote, et on le pressait, on le conjurait de signer encore un appel aux armes. Tout le pays, lui disait-on, désire la guerre, et d'ailleurs, la paix n'est pas conclue ; on a été trompé par de faux bruits. Andréas Hofer avec son bon sens ordinaire, demeura d'abord insensible à ces objurgations. "Tout est fini, répondit-il, il n'y a plus rien à faire." Par malheur, on revenait toujours à la charge ; quelques-uns de ses parents s'étaient même mis de la partie ; et des lâches, qui ne songeaient en ce moment qu'à s'esquiver au delà de la frontière, accouraient pour l'exciter une dernière fois par leurs hypocrites fanfaronnades. Il y a toujours, autour des grandes âmes, à l'heure où les oppressent le doute et l'angoisse, une légion d'âmes basses et perfides qui se font comme un jeu d'augmenter leurs tortures morales. Le héros tyrolien, obsédé par les conseils de tant de fanatiques, d'intrigants et de faux braves, perdit peu à peu son assurance des premiers jours et finit même par se demander s'il avait bien jugé de l'état des choses. La paix était-elle vraiment conclue ? Pouvait-on lutter encore avec chance de succès ? Le peuple allait-il le regarder, lui, le soldat sans reproche et sans peur, comme un lâche et un traître à la patrie ?

Ces idées frémissantes le harcelaient et s'emparèrent bientôt de son esprit. Il pensait sans relâche et sans fin à sa responsabilité de chef de peuple. Son cerveau bouillonnait ; une fièvre incessante l'agitait qu'il n'avait jamais connue autrefois. Que croire ? que décider ? Un jour qu'il discutait sur toutes ces choses, avec son cousin Haller et son secrétaire Döninger, la porte de la chambre où il se trouvait s'ouvrit tout à coup et un homme entra, furieux, son fusil chargé à la main.

- "Eh bien ! dit-il, que fais-tu, Anderlé ? Ne veux-tu plus te battre avec les Français ? Si tu ne veux rien faire, mon fusil est aussi bien chargé pour toi que pour eux. Tu as commencé, il faut achevé ..."

Andréas Hofer, profondément saisi et troublé par ces paroles, essaya pourtant de se contenir et d'apaiser son interlocuteur. Efforts inutiles ! Le tyrolien fanatisé continua ses violentes invectives et il alla même, emporté par sa colère, jusqu'à coucher en joue l'ancien dictateur. A ce geste, qu'Andréas Hofer prit pour un avertissement divin, sa raison, déjà vacillante, céda sous le poids de ses vaines terreurs, et il s'écria, les yeux égarés, et s'adressant à son secrétaire : - "Viens, Döninger ; allons rédiger un dernier appel aux armes !"

Nul ami sérieux n'était là pour le conseiller ; la proclamation fut écrite et signée le jour même ; et le pauvre grand patriote ne songea guère qu'il venait en même temps de signer son arrêt de mort.

L'insurrection, malgré la résistance du clergé et de quelques hommes réfléchis et prudents, se réveilla avec une rapidité inouïe dans le Passeyrthal, le comté de Mérn et le Wintschgau. En peu de jours, les Français surpris furent chassés de ces trois vallées ; le général Ruska dut se hâter de battre en retraite sur Botzen, et le général Dorelli, à la tête d'une brigade, se vit même cerné et contraint à mettre bas les armes. L'enthousiasme régnait parmi les insurgés ; ils se promettaient déjà une victoire complète ; mais hélas, l'heure des grands triomphes était pour jamais passée ; le reste du Tyrol demeurait tranquille, subjugué, anéanti. Tous ceux qui virent Andréas Hofer en cette phase suprême de sa vie nous le représentent sombre et inquiet, ayant l'air d'un fou et d'un désespéré. Son clair bon sens lui revenait par intervalles, et il voyait bien que la lutte était sans issue. Les forcenés qui l'entouraient le surveillaient comme un otage ; ils se servaient du prestige de son nom pour continuer leur criminelle entreprise. Le résultat se devine. Les Français, sous le commandement du général Baraguay d'Hilliers, revinrent en force et n'eurent pas de peine à reprendre l'avantage. Les Tyroliens furent partout vaincus, poursuivis, dispersés. Il fallut alors songer à la fuite, et Andréas Hofer, responsable de cette dernière levée de boucliers, dut sentir, plus encore que tout autre, peser sur sa tête une menace de mort.

Le général Baraguay d'Hilliers, âme noble et ouverte aux sentiments humains, se montrait très disposé à la clémence. Il fit promette au dictateur déchu d'intercéder en sa faveur, à la condition qu'il s'emploierait avec lui à pacifier la contrée. Andréas Hofer refusa ; pour rien au monde il ne voulait se livrer aux mains des Français. Un autre moyen de salut lui restait encore, c'était de s'enfuir sans retard, et par des chemins de traverse, de gagner le Posterthal et ensuite la Carinthie. Il ne put s'y résoudre davantage ; quitter son Tyrol lui semblait impossible. Que faire donc ? Accompagné de son fils et de son fidèle secrétaire Döninger, il prit le parti de se cacher presqu'au sommet d'une montagne, dans une pauvre cabane à fourrage appartenant à un de ses amis. On l'aménagea du mieux qu'on put, et là, au milieu de la neige qui tombait sur les hauteurs, le grand patriote attendit en paix les ordres de la Providence. Son temps se passait surtout à prier ; chaque jour les trois compagnons d'infortune récitaient en commun le chapelet et les litanies de la Sainte Vierge. Des parents et des amis venaient les visiter, leur apportant les vivres nécessaires et leur apprenant les dernières nouvelles. Parfois c'étaient aussi d'autres fugitifs, et Andréas Hofer les encourageait et leur donnait quelque secours en argent. Aux jours clairs, quand la neige cessait de tomber, il gravissait le sommet le plus élevé de la montagne, et de là, plongeant ses regards jusqu'au fond de la vallée, il pouvait voir circuler dans tous les sens les patrouilles françaises. On cherchait à découvrir sa retraite ; sa tête avait été mise à prix, mais il se rassurait en disant comme autrefois : "Il n'y a pas de traîtres dans le Tyrol."

Il y a des traîtres partout, et les âmes généreuses, comme j'ai dit tout à l'heure, ne manquent jamais d'en rencontrer tôt ou tard sur leur chemin. Déjà bien des gens, dans le Passeyrthal, connaissaient le lieu de refuge d'Andréas Hofer, et la plus petite indiscrétion pouvait suffire pour exciter les soupçons de l'ennemi aux aguets. La femme d'Andréas Hofer, cachée ailleurs, au sein d'une famille amie, avait été dénoncée, et c'est à peine si elle avait pu s'échapper et rejoindre son mari dans sa solitude alpestre. Son arrivé excita des craintes nouvelles ; les proscrits sentirent que leur sécurité n'était plus absolue ; ils pouvaient être découverts et trahis eux-mêmes d'un moment à l'autre. Quelles angoisses poignantes ! mais elles redoublèrent, losqu'un jour un habitant de la vallée, qui jouissait du plus mauvais renom, parut tout à coup sur le seuil de la pauvre cabane. Il avait aperçu de loin, et à sa grande surprise, un peu de fumée s'élever au-dessus des neiges amoncelées. Qui donc pouvait habiter là, en plein hiver, dans cette masure ! A la vue d'Andréas Hofer un méchant sourire se dessina sur ses lèvres ; puis, affectant un air d'indifférence, il s'entretint quelques instants avec lui. Le grand patriote, dans sa loyauté candide, ne supposait pas que cet homme, un Tyrolien ! pût avoir l'âme assez félone pour le trahir ; mais sa femme, plus clairvoyante, fut saisie d'un sentiment de terreur ; elle se jeta aux pieds du visiteur indiscret, lui offrit de l'argent, le conjura de garder le silence. Raffl - c'était son nom - accepta l'argent, promit sur l'honneur de ne rien dire à personne et disparut, s'efforçant de dissimuler sa joie. Les compagnons d'Andréas Hofer, toujours sous le coup de leurs craintes, l'engagèrent de nouveau à s'enfuir. Peut-être pouvait-il encore gagner la frontière ! Déguisé, en marchant la nuit, il avait chance de réussir ! Tout fut inutile ; le chef tyrolien se sentait fixé et comme cloué au sol de sa patrie.

Les judas de tout temps et de tout pays ont un instinct qui leur commande de faire vite. Raffl ne perdit donc pas un moment, et au bout de quelques jours, une colonne de 1.500 soldats fut chargée par le général Huard d'opérer la capture d'Andréas Hofer. Arrivés pendant la nuit au pied de la montagne, ils occupèrent soigneusement toutes les routes, et un nombreux détachement, guidé par le traître, se trouvait déjà devant la cabane à quatre heures du matin. Tout reposait à l'intérieur ; Döninger le premier entendit du bruit ; il donna l'éveil, et Andréas Hofer, ouvrant lui-même la porte, dit aux soldats : "Qui parmi vous sait l'allemand ? Je suis seul coupable, je vous livre ma personne, mais laissez en liberté ma femme et mon fils, et aussi ce jeune homme ; ils sont innocents". On se jette aussitôt sur lui, on l'enchaîne, on le garrotte ; on traite de la même façon son fils et son secrétaire ; et tous trois, à moitié vêtus, sous les coups de crosses et les injures, sont emmenés, à la lueur des flambeaux, à Saint-Martin, puis à Méran. Là seulement, les malheureux sont soustraits par le général Huard à la brutalité de la soldatesque, mais, le long du chemin, combien de souffrances ils avaient dû subir, surtout Andréas Hofer ! Chaque soldat venait arracher un poil de sa longue barbe en s'écriant : "Je pourrai dire que j'ai assisté à la capture du général Barbone !" Les pieds déchirés et meurtris des captifs laissaient une trace sanglante sur la neige. Le héros chrétien cependant eut assez de force d'âme pour conserver jusqu'au bout une douceur inaltérable. "Prions, disait-il, soyons fermes, souffrons avec patience, et offrons tout à Dieu ; nous pourrons ainsi expier quelques-unes de nos fautes."

Andréas Hofer fut conduit sans retard à Mantoue, où il devait passer devant une commission militaire. On l'enferma, avec Döninger, dans une casemate des remparts. Sa résignation était absolue ; jamais homme n'a regardé venir la mort avec une si fière et si tranquille assurance. "Je mourrai sans regret, disait-il, mieux vaut que je meure pour mon pays, pour mon Tyrol, que de le voir plus longtemps ravagé par la guerre." Le général Bisson lui conseilla, pour avoir la vie sauve, d'entrer au service de Napoléon, le maître du monde. Il pourrait de la sorte se couvrir encore de gloire et parvenir peut-être à une situation très-élevée. Andréas Hofer refusa sans la moindre hésitation. "J'étais, dit-il, je suis et je demeure fidèle à la maison d'Autriche et à mon empereur François. Si je dois mourir, tant mieux ; je connaîtrai au moins l'heure de ma mort et je pourrai m'y préparer comme il convient ; c'est un bonheur qui n'échoit pas à tout le monde."

L'instruction marchait très vite ; les interrogatoires se succédaient coup sur coup, et, dans les intervalles, le héros priait sans relâche ou s'entretenait amicalement avec Döninger. Son affection pour ce dernier avait singulièrement grandi dans la communauté des épreuves ; il le prenait sur ses bras, le portait comme un enfant, lui disait les paroles les plus tendres. "Mes propres enfants, dès qu'ils ont pu marcher, je n'ai plus voulu les porter, mais toi, malgré ton âge, je te porte encore aujourd'hui. Si je dois vivre je ferai savoir à tous quelle amitié fidèle j'ai trouvée en toi ; si je dois mourir, comme j'espère arriver au ciel, je prierai pour toi, pour ton bonheur en ce monde et pour ton salut éternel".

Le dénouement approchait. Le conseil de guerre se réunit dans la nuit du 18 au 19 février, et, à la majorité des suffrages, Andréas Hofer fut condamné à mort. On télégraphia cette sentence au vice-roi d'Italie, à Milan, qui fit répondre aussitôt qu'elle devait être exécutée dans les vingt-quatre heures. Tout espoir était désormais perdu ; le condamné se prépara à la mort ; un excellent prêtre, l'abbé Manifesti, lui apporta les secours de la religion, il les reçut avec les sentiments de la piété la plus admirable, et c'est alors qu'il écrivit cette dernière lettre dont j'ai parlé, et où le héros chrétien nous apparaît dans toute sa grandeur idéale. Il y fait ses adieux à toute sa famille, à ses parents, à ses amis ; il y exprime ses désirs au sujet du service religieux qui doit avoir lieu dans sa paroisse ; il s'y recommande aux prières de tous ceux qui l'ont connu et qui ont combattu sous ses ordres ; et la termine par ces mots qui résument son âme. "Adieu, misérable monde, la mort me coûte si peu qu'à la voir venir je n'ai pas même une larme dans les yeux ! Ade, du schnöde Welt, so leicht kombt mir das Sterben, dass mir nit die Augen nass werden."

Le 20 février, dans la matinée, le condamné fut conduit sur les remparts, non loin de la porte Ceresa. Douze soldats se détachèrent de la troupe qui devait assister à l'exécution et se placèrent en face de lui, à la distance réglementaire. On voulait lui bander les yeux ; il refusa ; on lui conseillait aussi de s'agenouiller, il ne voulut pas le faire : "Je veux mourir debout et rendre ainsi mon âme à Celui qui l'a créée." Puis, après avoir prié quelques instants, il s'écria d'une voix forte : Vive l'empereur François ! et faisant un geste de commandement aux soldats, il leur dit lui-même le mot fatal : Feu !

Six coups partirent, mais les soldats étaient émus, ils avaient mal visé sans doute, et le héros tomba seulement sur un genou. Les six autres coups l'étendirent à terre, mais il essaya encore de se relever, et il fallut le coup de grâce pour lui arracher enfin la vie. Andréas Hofer, comme l'a dit un grand poète anglais, est mort avec la noblesse et la fermeté des martyrs chrétiens, et on dirait que, pareil au gladiateur antique, il s'était en quelque sorte étudié à bien mourir. Sa vie fut grande et glorieuse, sa mort fut plus belle encore. ...

Extrait

Bavière et Tyrol,

notes sur l'Allemagne du Sud

Dr A. TAPONIER

1892

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F8%2F7%2F870730.jpg)

/image%2F1100213%2F20240413%2Fob_0d2d70_bieilleville.JPG)

/image%2F1100213%2F20240307%2Fob_6611fb_st-lambert-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240403%2Fob_91cd78_michelot-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240401%2Fob_ac3d81_cavalier-vendeen-z.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F93%2F978697%2F127396206_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F91%2F00%2F978697%2F127387913_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F17%2F978697%2F101110885_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F95%2F978697%2F89201870_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F22%2F978697%2F86216699_o.jpg)