PONTOISE (95) - MÉMOIRES DE MADAME MARIE-LOUISE DE NICOLAY, NÉE DE LAMETH (1785 - 1869)

SOUVENIRS DE QUATRE-VINGTS ANS

(Extraits des Mémoires de Madame de Nicolay, née de Lameth)

Au moment de la Révolution, le château d'Osny appartenait au comte Charles-Malo-François de Lameth, d'une famille originaire de Picardie, né à Paris, le 5 octobre 1757, chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, gentilhomme d'honneur de Mgr le comte d'Artois et mestre de camp en second du Régiment d'Orléans-Dragons.

Il avait épousé le 27 avril 1784, Marie de Picot, fille de J.B. de Picot, marquis de Clermont-Dessus en Agenois, ancien major commandant en l'île et côte de Saint-Domingue. - Madame de Picot apportait en dot de grandes possessions aux Cayes, province du sud de l'île d'Haïti, et une fortune considérable bien assise en France, à Bayonne et aux environs. M. de Lameth fut élu député de la noblesse aux États-Généraux et combattit les privilèges de la royauté. On sait qu'il prit part à la guerre de l'Indépendance des États-Unis sous Rochambeau, en qualité de capitaine, puis aide maréchal des logis de l'armée. Député de l'arrondissement de Pontoise en 1829, il mourut à Osny trois ans après.

M. et Madame de Lameth demeuraient à Osny la plus grande partie de l'année et à Paris en leur hôtel, Cul-de-Sac Notre-Dame-des-Champs, paroisse Saint-Sulpice. C'est là que naquit, le jour de Saint-Louis 1785, au bruit du canon qui célébrait la fête de Louis XVI, leur fille Marie, dont il s'agit ici, qui devint plus tard, Madame de Nicolay par son mariage avec Scipion-Cyprien-Jules-Louis, marquis de Nicolay, maire d'Osny en 1830.

Laissons maintenant la plume à l'auteur de nos "Mémoires". Elle les écrivait vers 1860 : ils sont intitulés : "SOUVENIRS DE QUATRE VINGTS ANS".

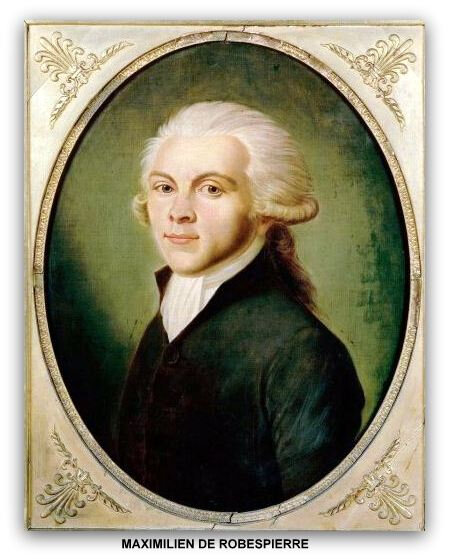

"Ce fut en 1789, lorsque l'Assemblée Constituante fut établie, que je vis des personnes que je n'avais jamais aperçues avant et qui laissèrent dans mon jeune souvenir des traces assez profondes, entre autres Robespierre, M. de Robespierre, nommé par les États d'Artois. Mon père s'était cru obligé d'admettre à sa table tous les députés du Tiers-État dont les ressources n'étaient pas assez considérables pour bien vivre à Paris. Robespierre venait donc dîner à peu près tous les jours ; il s'occupait beaucoup de moi, il aimait les enfants, apparemment pour leur donner le temps de devenir hommes et pouvoir les égorger plus tard. Il me faisait sauter ; je me rappelle sa figure comme si je la voyais encore : elle m'était antipathique, et je me souviens que quand il me faisait sauter en l'air, je cherchais toujours de mes petites mains à égratigner sa figure.

Je me rappelle aussi de Barnave, de Duport mieux encore, parce qu'il vécut plus longtemps et émigra avec mon père. Je ne dois pas omettre non plus de parler d'une femme bien jeune alors et qui venait souvent chez ma mère : elles étaient toutes les deux de Bayonne, ce qui était la première cause de leurs relations. C'était Mlle Cabarrus (Térésia). A l'époque dont je parle elle avait environ 20 ans, et d'une beauté remarquable : elle était destinée à jouer un grand rôle auquel tout le monde a été initié ; on en conviendra quand on saura qu'elle devint Madame Tallien et qu'après une suite de péripéties extraordinaires dans lesquelles le mal l'emporta de beaucoup sur le bien, quoiqu'on ne puisse lui refuser d'avoir rendu de grands services, sauvé des existences menacées, - disposé souvent à l'indulgence l'inexplicable mari qu'elle avait choisi, - qu'après dis-je, ces péripéties, elle finit par devenir la princesse de Chimay.

Jusqu'à la nuit du 10 août nous étions à Osny : la duchesse d'Aiguillon y était avec son fils appelé Emmanuel, qui avait trois ans de moins que moi. Apparemment cette funeste journée parut à mon père décisive pour le sort de la France et lui fit voir qu'un honnête homme qui avait pu se laisser entraîner par l'espérance de réprimer des abus, mais qui ne voulait la mort de personne, ni la ruine de son pays, ne pouvait plus y rester, car lui qui avait toujours blâmé l'émigration à Coblentz, se résolut cette nuit même à quitter la France avec ma mère, moi, la duchesse d'Aiguillon et son fils. Nous partîmes à minuit, ayant pour courrier le bon Picard, cocher de mes parents, qui fut admirable d'attachement et de dévouement pendant tout le cours de la Révolution. Nous prîmes la route du Havre, mon père voulant descendre chez M. de Lalanne, correspondant de ma famille pour les revenus de Saint-Domingue, qui était une partie considérable de la fortune de ma mère. Une fois chez cet honorable négociant, mon père comptait organiser son départ pour Londres, mais on l'arrêta et on le retint six semaines dans les prisons de Rouen. On voulait instruire son procès et faire tomber sa tête, heureusement mon oncle Théodore était membre de l'Assemblée Législative qui siégeait alors ; il était très lié avec Madame de Valence, amie de ma famille, qui avait des relations dans tous les camps ; elle seconda si bien mon oncle qu'on obtint l'ordre de mettre mon père en liberté ... Il nous rejoignit au Havre, presque méconnaissable par ses six semaines d'incarcération et avec M. le général Dumas, son ami, sa femme et ses deux filles Cornélie et Octavie, qui restèrent mes amies toute leur vie, il combina notre départ pour l'Angleterre ...

Notre séjour n'y fut que de six semaines, dans un petit village près de Londres, appelé Hacqueney [Hackney] . Il arriva un journal de France qui renfermait un décret nouvellement rendu par lequel les biens de toutes les personnes sorties de France seraient confisqués et celles qui essayeraient d'y rentrer, guillotinées. A la lecture de ce décret, ma mère prit la courageuse résolution de rentrer en France. Toute la fortune lui appartenait ; elle pensait que si elle restait en émigration nous serions ruinés. Ce retour dans son pays ne compromettait qu'elle, j'étais trop jeune pour avoir des risques à courir et mon père devait rester en Angleterre. Ma mère et moi revînmes au Havre, escortées du bon Picard qui nous assista durant une traversée fort rude. Ma mère loua pour quelques semaines un appartement en ville : grâce à ce moyen, elle obtint des certificats de résidence aussi en règle que possible. Enfin, ma mère se décida à regagner Osny. Je ne sais le temps que nous restâmes sans être inquiétées, mais je sais fort bien qu'elle y fut arrêtée. Avec Madame d'Aiguillon, elle fut incarcérée dans la prison des Carmes, la plus dangereuse de toutes où tant de massacres avaient eu lieu et d'où partirent tant de victimes illustres et innocentes.

Après le départ de ma mère, je me trouvai donc seule dans ce grand château d'Osny, avec un homme d'affaires et sa femme, mais c'était principalement au bon Picard que ma mère avait confié le soin de veiller sur moi et le pauvre homme était en grand souci à mon égard, car les enfants des personnes arrêtées devaient être dépaysées, envoyés dans des communes éloignées et courraient le risque de rester entièrement isolés. Cette perspective effrayait le pauvre homme ; il écrivit à Madame Dumas qui passait toujours beaucoup de temps à Osny chez ma mère, pour lui faire part de ma position et de ses craintes ; elle fut aussi dans un grand embarras, car son mari était émigré, mon était de ceux qui n'étaient pas sans inconvénient, et elle craignait de se compromettre ; cependant elle chercha et trouva une famille qui vivait à Montigny, village près de Pontoise, sur la route de Bezons. On parla de moi comme d'une petite fille très intéressante sans dire mon nom, bien entendu ; je passerais pour la nièce de la femme de chambre d'une de ces dames, et là on laisserait couler l'eau. Lorsque Picard eut reçu l'autorisation de me conduire dans cet abri protecteur, j'eus le coeur bien gros, mais il me prêcha le courage ; il sella un petit cheval qui était arrivé à Osny sans qu'on sut comment, puis ayant enfourché le pauvre criquet, m'ayant mise devant lui, et attaché sur la croupe le petit paquet qui m'était destiné, il se mit en route. Arrivés à l'endroit de la route qu'on nomme maintenant la Patte d'Oie, il attacha son cheval, me prit par la main, mit mon paquet sous mon bras et nous montâmes à pied la côte du village de Montigny, à l'entrée duquel se trouvait une grande maison blanche qui était celle où nous allions.

A peu près à moitié de la côte, nous vîmes descendre une personne proprement mise avec un tablier ; c'était la femme de chambre dont j'allais être la nièce. Picard et elle parlèrent un moment à l'écart, puis il me prit par la main, lui dit : "Voilà votre nièce ; elle s'appelle Jenny, elle m'a promis d'être sage et obéissante, je vous prie d'en avoir grand soin". La demoiselle me prit par la main. Mon coeur se fendit en quittant le bon Picard qui maintenant était tout pour moi ...

En arrivant à la maison, la demoiselle me présenta à sa maîtresse qui n'était plus jeune, qui feignit de me prendre en grande amitié, aimant beaucoup les enfants ...

Pendant une huitaine de jours tout alla à merveille ; je tâchai de me soumettre à cet abandon qui m'était pourtant bien pénible ; mais au bout de ce temps, je ne sais comment on apprit mon nom, car je ne le dis pas ; ce fut un effroi général dans cette paisible maison. On écrivit à Madame Dumas qu'elle eût à me reprendre de suite. Grand fut l'embarras pour savoir où l'on me conduirait. Heureusement l'excellente Madame d'Harville, amie de ma famille, en ayant entendu parler, quoiqu'elle eut son mari à la Conciergerie, déclara qu'elle voulait me prendre et me garder quelles qu'en puissent être les suites. Alors pour que la chose se fit avec le moins d'éclat possible, Madame Dumas ayant envoyé chercher à Osny un piano qu'elle y avait laissé, Picard profita de cette occasion ; il vint me chercher à Montigny et me conduisit à Franconville où la charrette s'était arrêtée pour m'attendre et nous partîmes pour Paris. Malheureusement Madame d'Harville fut bientôt obligée de quitter la capitale. Elle me laissa aux bons soins de sa femme de chambre qui, devant être mère dans quelques mois, grâce à cette circonstance, ne fut pas inquiétée. Là j'étais plus près de ma mère et l'on chercha les moyens pour que je pusse la voir. Ce fut toujours le bon Picard qui se chargea du soin d'apprivoiser les geôliers. Tout excellent et honnête homme qu'il était, il aimait un peu la bouteille et c'est l'auxiliaire dont il se servit pour me faire quelquefois introduire dans la prison des Carmes.

Il y avait un geôlier qui s'appelait Roblâtre ; il n'était pas féroce, il aimait le jus de la treille, et grâce à cette circonstance il consentait à m'introduire quelques fois près de ma mère où je passais une partie de la journée. Ce fut une grande joie que de nous revoir ; on avait eu soin de mettre dans mon corset une quantité de lettres et de journaux, car les pauvres prisonniers n'en pouvaient recevoir. On me demandait bien à la porte si je n'avais rien de suspect et j'affirmais que non, car ce malheureux temps rendait menteur ; il est vrai que la plupart des mensonges étaient officieux. Je me souviens qu'un jour qu'Emmanuel d'Aiguillon était admis avec moi dans la prison des Carmes on lui fit la même question et que comme il était l'enfant le plus véridique du monde, il répondit : "Si, citoyen, j'ai un journal dans ma culotte". On ne l'y laissa pas longtemps et je le grondai beaucoup de sa sincérité. La première fois que je vis ma mère, cette prison des Carmes me fit une profonde impression. Elle était sombre, les murs noirs et encore remplis de taches de sang, car les égorgeurs essuyaient leurs mains à la muraille quand elles étaient trop dégouttantes, et on n'avait pas trouvé nécessaires de faire disparaître ces marques de férocité aux yeux des nouveaux prisonniers. Je fus plusieurs fois dans cette prison ; ma mère et Madame d'Aiguillon étaient dans la même chambre avec deux lits de sangle sans rideaux, non plus qu'aux fenêtres. Je me rappelle de plusieurs des personnes enfermées avec elles, Madame de Custine entre autres, qui fut si connue par sa courageuse conduite dans le procès de son beau-père et de son mari au tribunal révolutionnaire, durant lequel elle resta toujours assise à leurs pieds jusqu'à leur condamnation, M. de Beauharnais était dans la même prison : il me semble que sa femme y fut aussi un moment, mais qu'elle en sortit promptement, lui n'en sortit que pour être guillotiné. Il était extrêmement lié avec tous les prisonniers et ami intime de ces dames ; par raffinement de cruauté, le jour de son supplice, on attacha de gros bouquets de fleurs devant leur fenêtre.

Quand Roblâtre n'était pas de service, Picard trouvait encore moyen de me montrer à ma mère et de me la faire voir en offrant une bouteille au geôlier récalcitrant, et pendant qu'ils la buvaient, je me mettais à la fenêtre de ce cabaret qui ouvrait sur la petite cour où donnait également celle du corridor de ma mère : elle se mettait là pour nettoyer ses souliers qui ne devaient pas être bien salis puisqu'elle ne sortait jamais. Nous nous envoyions un baiser et nous savions que nous étions de ce monde. Il est à remarquer que ma mère et Madame d'Aiguillon encore si jeunes toutes deux et si habituées aux raffinements de l'existence, supportaient cet emprisonnement avec un calme et une patience que rendaient plus extraordinaire encore leur jeunesse et leurs habitudes ; elles étaient d'une résignation surprenante. Parmi le peu de vêtements qu'on leur avait permis d'emporter, elles avaient glissé un caraco (nom d'un vêtement que portaient dans ce moment les femmes), plus élégant que les autres, qu'elles réservaient pour le jour qu'on les conduirait au supplice, s'attendant à être guillotinées à chaque instant. Il est bien remarquable que toutes les têtes innocentes qu'on fit tomber à cette funeste époque, subirent avec un courage surprenant cette suprême épreuve.

Toutes les femmes furent également courageuses ; une seule mourut avec pusillanimité ; ce fut Madame du Barry. Il y eut même des exemples d'une vertu peut-être poussée trop loin. Madame d'Archambaud de Périgord à laquelle on conseillait, ainsi qu'à une de ses amies, de se faire passer pour être bientôt mères, s'y refusa obstinément, ne voulant pas racheter sa vie par un déshonneur même imaginaire. Et comme Robespierre mourut peu après, son existence eut été conservée et son innocence promptement reconnue.

Ce fut pendant que ma mère était aux Carmes que les plus notables habitants d'Osny vinrent trouver Robespierre pour lui demander de la mettre en liberté ; à quoi cet homme qui avait été longtemps son commensal répondit que ce qu'il y avait de mieux à faire pour la sauver était de ne plus jamais lui en parler.

(C'est pendant cette période que Mlle de Lameth fréquentait beaucoup Madame de Beauharnais, qui la soignait à la recommandation de sa mère, et qu'elle se lia d'une étroite amitié avec ses enfants Hortense et Eugène).

C'est à Soisy-sous-Etiolles [Soisy-sur-Seine], dans la jolie maison de Madame Dumas, que j'appris la mise en liberté de ma mère. Nous revînmes à Osny où elle recommença à voir ses amis ; la duchesse d'Aiguillon était la plus intime et y séjournait le plus constamment jusqu'au moment où elle perdit son fils unique à l'âge de dix ans et depuis lors elle n'y remit plus les pieds, même lorsque plusieurs années après elle fut devenue Madame Louis de Girardin et eut des enfants de ce second mariage. Après Madame d'Aiguillon, une des personnes qui venait le plus souvent à Osny était Madame Dumas et ses deux filles. Son mari avait émigré avec mon oncle Théodore je crois, en Suisse, pour commencer, puis il revint incognito, paru à Osny et fut forcé de retourner en pays étranger. Il me semble qu'il n'y revint que vers 1801. Mon oncle Théodore qui lui, subissait une émigration intermittente, revenait de temps à autre à Osny, mais toujours avec la crainte d'être découvert, et usant des précautions indispensables quand on est en contravention quelconque. Lorsqu'il était à Osny, nous avions mission, nous autres enfants, d'observer les moindres individus étrangers qui se présentaient ; les gendarmes surtout étaient des épouvantails ; nous nous regardions comme les gardes du corps, non seulement de mon oncle, mais encore du château auquel on ne donnait pas ce nom alors, et nous arrivions à toutes jambes quand nous apercevions quelque chose qui nous paraissait suspect ; alors mon pauvre oncle allait se blottir dans la garenne et couchait même quelquefois dans les maisons du village. Cependant il ne lui est jamais arrivé de fâcheux.

Pendant plusieurs mois encore après le retour de ma mère à Osny, on usait de grandes précautions ; on ne mangeait point dans la salle à manger, les appartements du bas étaient fermés, ma mère n'avait pas remis au jour son argenterie et l'on mangea pendant quelque temps avec des couverts de buis. Je me souviens qu'on vit venir plusieurs fois de Pontoise, avec quelques gendarmes, beaucoup de monde et musique en tête, arracher des peupliers dans le parc d'Osny pour en faire des arbres de la liberté ; cela m'amusait beaucoup et je dois que ces démonstrations ne furent jamais accompagnées de vexations.

Le temps, en s'écoulant, ramenait peu à peu le pays à un meilleur ordre de choses, mais bien lentement. Mon oncle Augustin, marquis de Lameth, que j'aimais beaucoup, et qui avait de grandes bontés pour moi, revint à Osny où il n'avait pas paru depuis assez longtemps, car lui aussi avait été arrêté, emprisonné à Amiens, mais il n'éprouva pas de grandes vexations quoi qu'il fût dans une ligne d'opinion qui les attira plus que toute autre, car il n'avait jamais partagé la manière de voir de ses frères ; néanmoins il n'émigra point et ne fut point inquiété dans son château d'Henancourt, où nous allions à partir de 95, passer un mois ou six semaines tous les ans. Sa femme était morte de la poitrine en émigration et il avait deux fils, Alfred et Adolphe que j'aimais comme deux frères. J'aimais beaucoup ces petits séjours en Picardie ; mon oncle me gâtait à coeur joie, et cependant quand je revenais à Osny, au bout de six semaines j'étais bien aise, car l'eau me manquait. Enancourt était un charmant château, mais un pays plat quoique bien boisé et n'ayant que des citernes et des puits à 150 pieds de profondeur.

C'est à un de ces retours de la Picardie que mon oncle nous fit arrêter à Amiens pour souper chez une personne de sa connaissance qui s'appelait Mr de Landresse ; il n'était déjà plus jeune, mais avait épousé récemment une femme très jeune et fort jolie : elle avait à époque 22 ans, car moi j'en avais 12. Ce M. de Landresse avait eu de sa femme une assez belle dot qu'il employa plus tard à acheter le château d'Auvers peu éloigné de celui d'Osny, ce qui fit que les relations qui s'étaient établies au souper d'Amiens se resserrèrent.

Ce fut à peu près à la même époque que ma mère se décida à prendre un appartement à Paris, rue Taitbout, à l'entrée de ce qui fut plus tard la rue du Helder ; c'était une belle maison ayant plusieurs appartements, les uns sur la rue, les autres au fond de la cour. Elle fut toute louée par gens de connaissance ; l'entre-sol par Madame d'Aiguillon, le premier par ma mère et le second par M. Garrigue dont la femme était nièce d'un excellent ami de ma famille appelé Gérard. Cet excellent homme qui avait de grandes propriétés à Saint-Domingue, s'y était marié et y passait presque toute sa vie. Il avait été l'ami du père de ma mère et ne revint se fixer en France qu'au moment des désordres de Saint-Domingue, ramenant avec lui sa famille, ou pour mieux dire, ce qui avait pu échapper au massacre de Saint-Domingue. Mon père fut assez heureux pour lui faire obtenir la recette particulière de Dreux. M. Gérard voulait bien servir de gérant pour nos propriétés de Saint-Domingue où il avait lui-même de riches domaines. Pendant son absence, il avait recommandé sa nièce qu'il faisait élever dans un pensionnat de Paris à ma mère qui la faisait sortir pendant les vacances. Ce fut pendant un des séjours de M. Gérard en France où il fut appelé, je crois, comme député de Saint-Domingue, qu'il maria sa nièce à un Suisse nommé Garrigue. Le mariage se fit à Osny : je me le rappelle parfaitement ; la jeune fille était charmante de figure et avait dix-sept ans, et dix ans de plus que moi, ce qui me fait croire que ce mariage dut se faire avant le 10 août (1792). Les appartements du fond de la cour dans la maison dont je viens de parler furent loués par M. de Girardin qui joua un assez grand rôle politique ; homme d'esprit, de coeur et d'honneur s'il en fût jamais. Quoiqu'élève de Jean-Jacques, son éducation avait peut-être pu fausser un peu son jugement, mais n'avait point étouffé ces heureuses qualités. L'autre appartement fut occupé par son père Alexandre de Girardin, bien connu par sa jeunesse orageuse, ses relations avec Madame Tallien, et qui finit par épouser Mlle de Vintimille du Luc. Il fut grand veneur sous la Restauration et n'eut d'autre fils que cet Émile de Girardin qui fait tant parler de lui et qui ne porta ce nom qu'après sa majorité.

Ma mère voyait beaucoup de monde de positions et d'opinions différentes ; je me rappelle beaucoup de noms qui finirent par n'être plus dans nos relations. Un de ceux que je me rappelle le mieux, c'est le général Hoche, charmant de sa personne, doué de grands talents militaires qui ne bannissaient pas chez lui les charmes de l'esprit et du caractère. J'ai encore présent un déjeuner d'huîtres qu'il vint faire chez ma mère au moment où il partait pour commander l'armée de Sambre-et-Meuse ; sa voiture, attelée de chevaux de poste l'attendait même à la porte de maman ; il fut victorieux là comme partout, mais n'en revint pas ; on a attribué sa mort à l'empoisonnement, car il donnait de l'ombrage à bien des partis, disait-on.

La politique semblait toujours s'adoucir, et même quelques émigrés essayèrent de rentrer dans l'espérance de n'être plus inquiétés : de ce nombre furent mon père et le duc d'Aiguillon qui vinrent sonder le terrain ; mais un malheureux coup d'État qui eut lieu en septembre 1797 et qui se nomma républicainement parlant le 18 fructidor, vint rendre la position encore plus tendue et obligea ces messieurs à retourner en exil. Je me rappelle qu'au moment o^ù ils prirent ce parti, les deux familles se réunirent à Rueil, si connu depuis le cardinal de Richelieu et qui appartenait à Madame la duchesse d'Aiguillon, mère du duc émigré, mais qui n'avait pas émigré elle-même. Ce fut là que ces messieurs repartirent pour les pays étrangers.

En 1798, ma mère changea d'appartement ; elle prit une maison de moitié avec Madame d'Aiguillon, rue Saint-Lazare, appartenant à M. et Madame de Beauné. J'avais alors treize ans. Parmi nos relations, je citerai la famille de Caulaincourt qui était de nos parents : une Amicy de Caulaincourt avait épousé un de nos ancêtres de Lameth. Le vieux comte de Caulaincourt qui était aimable, un peu égoïste et très gourmand dînait souvent chez ma mère et nous dînions aussi chez lui. Sa femme était une grande personne, très religieuse et très respectable mais moins amusante que son mari. Leur fils, Armand de Caulaincourt, qui fut grand écuyer et joua un rôle marquant tous l'Empire, où sa conduite fut diversement et bien souvent injustement jugée, venait aussi souvent à la maison.

Je me rappelle qu'à peu près à cette époque, pendant le temps que nous passions à Osny où il n'y avait plus de curé depuis longtemps, était resté un maître d'école qu'on appelait le Père Jumeau ; il prit toujours soin de l'église comme si elle eût été en puissance de curé, la balayait, la nettoyait, en ouvrait les portes le dimanche, et tous les habitants de cette commune qui maintenant sont si avares de leurs visites dans ce sanctuaire, y arrivaient en foule. Le bon père Jumeau entonnait à haute voix toutes les prières qu'il pouvait dire, et chacun y mêlait la sienne. C'était vraiment un bon homme, un peu faible sous le rapport du cabaret, n'ayant jamais eu de postérité, parce qu'il chargeait toujours sa femme de sonner les cloches et que cet exercice lui faisait régulièrement faire une fausse couche tous les ans. Tout le temps que j'étais à Osny, je ne manquais pas à ces réunions de l'église ; je crois que j'avais au fond du coeur des idées de piété, qu'elles développaient, mais la vérité est que mon instruction religieuse avait été extrêmement négligées et ne se réduisait qu'à faire mes prières soir et matin. Ce fut dans ce temps-là que l'on pensa à me faire faire ma première communion. Ma mère, dirigée par le précepteur de mes cousins de Lameth, qui était un homme pieux et éclairé, choisit un prêtre qu'il lui indiqua. Ce prêtre dirigeait une communauté de femmes qui avaient loué l'hôtel du Lô. Je fus un peu dirigée dans mes petites études théologiques par ce même précepteur de mes cousins, qui était ecclésiastique gardant encore l'incognito. Il s'appelait l'abbé Jeauffret et fut plus tard évêque de Nancy. Ce fût à l'hôtel du Lô que j'accomplis en cachette, pour la première fois de ma vie cette sainte action de la Communion que je pus, quelques mois après, renouveler sans mystère dans la chapelle souterraine de Saint-Roch.

En 1800, les émigrés rentrèrent en foule ; mon père revint le premier de l'an, ce me semble, et quoique n'étant pas encore rayé de la liste des émigrés, il put se montrer librement et faire toutes les démarches nécessaires pour arriver à ce but qui le faisait redevenir citoyen français. A partir de ce moment, notre vie se partagea entre Osny et Paris, seulement nous ne passions que trois mois à Paris et le reste à la campagne. La société se réorganisait entièrement. Plus on avait été privé de joies et de plaisir, plus on en était avide ; il y avait partout des bals, chez les ministres, chez les grands personnages. J'avais quinze ans, j'aimais la danse follement et quoique je fusse encore bien jeune, on me mena un peu dans le monde. Je dansais extrêmement bien : c'est une chose de si peu de mérite qu'on peut la dire sans se vanter. A seize ans, j'allais dans tous les grands bals, chez des ministres comme chez des particuliers. Dans les premiers, je voyais souvent la famille du Premier Consul, ses soeurs, dont l'une qui fut d'abord Madame Leclerc, et ensuite la princesse Borghèse, était bien certainement la personne la plus jolie et la plus attrayante qu'on put trouver. Elle fut trouvée telle par bien des personnes qui le lui dirent et qu'elle crut, s'il faut s'en rapporter à la chronique.

Ma mère avait toujours conservé des relations assez intimes avec Madame de Beauharnais, devenue femme du général Bonaparte ; nous la voyions de temps en temps et j'étais restée assez en relations avec ses enfants. Ce fut dans le courant de ces deux dernières années que je rencontrait souvent dans le monde M. de Nicolay : il me demanda en mariage et j'étais toute disposée à l'accepter ; mes parents savaient qu'il n'était pas riche, mais qu'il était de la branche aînée des Nicolay ; quant à moi, qui n'étais pas aussi héraldique, il me suffisait de savoir qu'en l'épousant, je ne faisais pas un mariage déplacé sous le rapport de la naissance. Je ne lui demandai pas s'il avait de l'argent, parce que ça m'était égal et qu'il me semblait que j'en avais pour deux ; je ne lui demandai pas s'il m'aimait parce qu'il me semblait que ça ne pouvait pas être autrement, puisque je l'aimais beaucoup. Ce mariage fut donc arrangé plusieurs mois avant de se conclure, mes parents ne voulant pas me marier avant que je n'eusse 17 ans, et cependant il s'en fallait encore de six semaines que je les eusse quand nous fûmes mariés dans la chapelle d'Osny, en 1802, le 14 juillet. Quelques jours avant le mariage à la chapelle avait eu lieu le mariage à la municipalité, célébré dans le salon d'Osny où avait été fait également quarante-huit heures plus tôt celui de mon père et de ma mère, car ils étaient divorcés au moment de l'émigration pour la conservation de la fortune, et ne s'étaient point encore remariés.

L'évêque de Versailles, qui s'appelait M. Charrier de la Roche, vint me marier ; c'était juste au moment où on s'occupait du Concordat, où l'on rétablissait de l'ordre dans les dignités ecclésiastiques et où l'on rendait des prêtres à chaque paroisse. Ce qui fait que le château d'Osny devint le rendez-vous d'une multitude de prêtres qui venaient se recommander auprès de Monseigneur. Mon père en engagea beaucoup à dîner le jour de mon mariage ; aussi ce repas semblait-il bien plutôt à celui d'un enterrement qu'à un dîner de noces, ce qui n'empêcha pas que je fusse gaie, heureuse, et que cette union contractée avec ce sévère entourage n'ait été heureuse et ne se soit prolongée pendant quarante années."

L. LEFÈVRE - Mémoires de la Société Historique et Archéologique de l'Arrondissement de Pontoise et du Vexin - Tomme XXXX - 1930

Marie-Louise de Lameth, née le 25 août 1785 à Paris ; mariée le 14 juillet 1802, avec Scipion-Cyprien-Jules-Louis-Marin-Marie de Nicolay (ou Nicolaï), marquis de Nicolay, né à Avignon le 1er septembre 1780, décédé le 13 novembre 1843 ; décédée le 13 avril 1869.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F8%2F7%2F870730.jpg)

/image%2F1100213%2F20240423%2Fob_084548_gendarmes-z.jpg)

/image%2F1100213%2F20240413%2Fob_0d2d70_bieilleville.JPG)

/image%2F1100213%2F20240307%2Fob_6611fb_st-lambert-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240403%2Fob_91cd78_michelot-zz.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F93%2F978697%2F127396206_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F91%2F00%2F978697%2F127387913_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F17%2F978697%2F101110885_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F95%2F978697%2F89201870_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F22%2F978697%2F86216699_o.jpg)