LUCHÉ (72) - NOËL FAYAU, PRÊTRE - TROIS MOIS DANS UN GRENIER ... (1793 - 1794)

TROIS MOIS DANS UN GRENIER

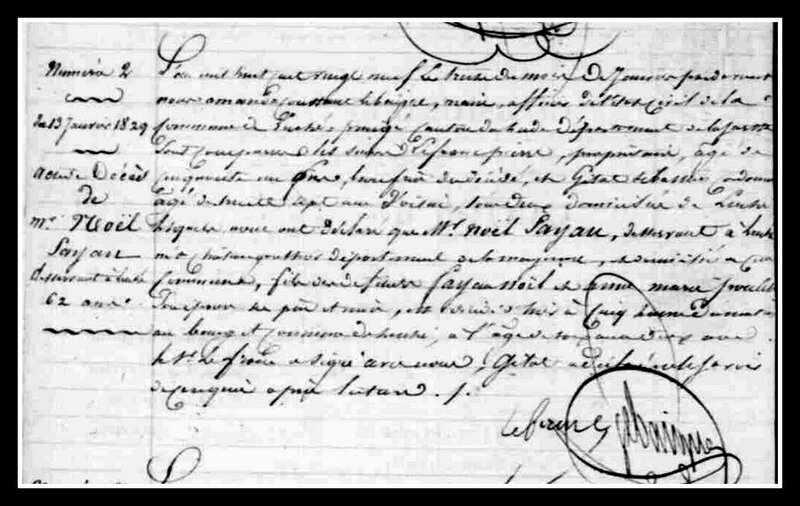

Le récit qu'on va lire a été écrit par M. Noël Fayau qui mourut curé de Luché le 12 janvier 1829.

Où la Révolution avait-elle surpris notre narrateur ? Nous ne savons. Probablement issu d'une famille angevine, il dût naître en 1767 à Châteauneuf-sur-Sarthe (?). C'est là qu'il vint se réfugier à la fin de 1793. Lui-même nous dira ses angoisses et sa pénible vie pendant ces trois mois de solitude.

En avril 1794, il s'enfuit de Châteauneuf pour rejoindre les royalistes de la Mayenne. Arrêté à Saint-Charles-de-la-Forêt, avec un autre prêtre, René Jaunay, mort prêtre habitué à Luché vers 1815, il s'évada avec lui en arrivant dans la maison de réclusion de Laval. Nous le retrouvons à Luché, en 1803, où il remplace M. Moreau, "prêtre catholique". Il y demeure jusqu'à sa mort.

Doué d'une mémoire extraordinaire, il se passionnait pour les études historiques.

Ce manuscrit, qui nous a été aimablement communiqué par M. l'abbé Fouque, a subi bien des ratures. Nous le donnons tel que nous l'avons reçu.

"Des détails sur ma solitude de trois mois m'ayant été demandée, je vais les donner le plus succinctement qu'il me sera possible.

Je fus caché chez demoiselle Jeanne Fayau, ma tante paternelle, depuis la fin de novembre 1792 jusqu'au mercredi d'après Pasques 23 avril 1794. C'est ce jour que je m'évadai de sa maison, investie de la veille au soir par la troupe républicaine. Elle est située à l'extrémité septentrionale du bourg de Château-Neuf-sur-Sarthe, elle fait presque vis-à-vis du presbitaire de ce lieu. Lors de la proposition qu'en 1792 me fit ma tante de me cacher chez elle, je n'y pu consentir qu'à condition que la domestique l'ignorerait. Comme il était difficile de trouver dans le pays de personnes qui ne fussent attachées au schisme de 1791, je ne voulus rien confier ni risquer, la domestique qui servoit alors ma tante étoit une veuve assez âgée, elle convenoit d'autant plus qu'elle étoit sourde.

Entré dans la maison, je quittai mes souliers pour prendre des chaussons entassés les uns sur les autres ; la domestique fut envoyée en commission pour me faire passer ce qui m'étoit nécessaire, on mit dans le secret un homme du pays qui se nommoit Vincent Salmon, il demeuroit du côté opposé à la maison que j'occupois et tant soit peu plus loin. Lorsque la domestique étoit en commission, il apportoit du pain et des provisions que l'on montoit de suite dans le cabinet que j'occupois. Je me servois de la cheminée de la chambre de ma tante pour faire ma cuisine.

Je continuai de vivre ainsi jusque vers la fin de mars 1793. Vers ce tems eut lieu l'insurrection de la Vendée, aussitôt des mesures de rigueur furent arrêtées et mises à exécution par les authorités du tems. Ma tante, malgré son âge et sa foiblesse, n'en fut point exceptée ; elle reçut un ordre par écrit de se rendre à Angers et d'y tenir la ville pour prison. La paleur qui régnoit sur sa figure m'annonça une déplorable nouvelle avant qu'elle me l'eut rapportée. J'essayai de la consoler en lui montrant la possibilité de subsister en sa maison et peut-être d'y être plus en sûreté que partout ailleurs par la persuasion que l'on croyait avoir de ma résidence en Angleterre. Elle ne tarda pas à entrer dans mes vues et pour cela approvisionna sa maison de toutes choses nécessaires à la vie ; elle crut, pour plus grande précaution, devoir faire acheter quatre à cinq cents biscuits, dits de Chateau-Neuf. Ils avoient environ six pouces de diamètre et plus d'un demi d'épaisseur ; ils pouvoient ainsi que le biscuit de mer se garder et peut-être servir au même usage.

Ma tante étant partie pour Angers avec sa domestique, livré à moi-même et toujours réduit à faire ma cuisine ; ce n'était point dans une cheminée que je faisois du feu mais dans un grenier sur une grande marmite pleine de cendre et surmontée d'un trépied ; je battois le briquet dans un cabinet retiré et par le moyen de papier et de très peu de bois, j'allumois un peu de charbon, je posois ensuite sur le trépied un pot à bouillon dans lequel entroit un morceau de lard ; mon eau n'étoit que de gouttière ; quand il avait plu, j'allais la chercher de nuit aux terrines placées dans le jardin et je la conservois dans les endroits les plus frais de la maison.

Mais ce qui me donna plus de peine et d'embarras, fut la préparation de la cuisson du pain qui eut lieu chaque mois environ.

Une grande partie du jour étoit employée à garnir de linge et de couverture de lit une porte et une croisée qui donnoient sur la rue, par où passait chaque nuit la patrouille républicaine. J'environnois aussi d'étoffes le tour de la cheminée. C'étoit vers onze heures du matin que je boulangeois dans un grenier pour que la chaleur du jour put faire lever la pâte. Je ne mettois le feu au four qu'à dix heures du soir et vers deux ou trois heures du matin, je retirois mon pain. La première fois il fut acide et de mauvais goût ; peut-être que la chaleur de la saison n'étoit as assez forte pour faire lever ; la seconde, il fut médiocre et plus passable, mais la dernière, il fut blanc et assez bon. Mon maître dans cette partie de la cuisine fut buchan au premier volume de la médecine domestique.

Dans ma triste situation, je me consolois par l'idée de la plus grande sûreté que je croyois y trouver et surtout l'espérance que je n'ai jamais perdu de voir la fin de mes infortunes. D'ailleurs le même homme dont j'ai déjà parlé venoit une fois chaque semaine sous prétexte de bécher. Il n'entroit que par une porte de sortie qui donnoit sur le jardin de la maison ; il portoit ordinairement un panier qui cachoit quelques livres de beurre sous une apparence de grains et de légumes à piquer. Je lui ouvrois une porte innaccessible à la vue ; le plaisir de voir cet homme étoit inexprimable. Comme ses affaires de la Vendée étoient alors florissantes, il m'annonçoit toujours une délivrance et liberté prochaines.

Pourrais-je oublier une autre sensation agréable que j'ai quelquefois éprouvée dans ma solitude. Comme elle étoit assez similaire à celle dont en 1783, j'entendois parler à mon cours de rhétorique à Château-Gontier, je la ferai connoître très volontiers.

Dans le troisième volume d'Adèle et Théodore, par Mme de Genlis, est l'histoire des malheurs d'une dame enfermée dans un souterrain par son mari ; l'épisode fut lu devant moi par plusieurs élèves ; le récit me toucha si singulièrement qu'il ne s'est pas effacé de mon esprit ; de tout ce que j'entendis, ce qui s'est le plus grave dans ma mémoire, c'est que "quand cette dame se promenoit au clair de lune, elle éprouvoit une admiration et un ravissement inexprimables en revoyant cette clarté si douce et si pure et les cieux parsemés d'étoiles. C'est qu'elle ne pouvoit se promener dans un jardin sans s'arrêter à chaque pas pour examiner avec détail ces objets qui représentaient à sa vue qu'elle ne se lassoit point de contempler les fleurs, les fruits, les arbres, la verdure, les nuages ; ce spectacle ravissant, ajoutait-elle, est sublime."

Le même plaisir s'est fait sentir lorsque j'ai sorti dans le jardin par le clair de lune. Il s'est renouvelé toutes les fois que je suis allé cherché de l'eau, ou du vin ou du cidre dans un cellier qui ne communiquoit point avec la maison. La vue d'herbes, de violettes, de verdures, et la pensée de ma prochaine délivrance portoient dans mon âme un charme enchanteur ou pour bien dire inexprimable ; une sensation presque pareille se fit encore sentir lorsqu'avec Cocquereau je marchai de jour du château de la Porte à Daon et de là à celui de l'Ecoublère ... Ce que je retirai peut-être dans la privation de la société des hommes, ce fut d'apprendre à la mieux connaître ; je parvins naturellement à un tact particulier pour les discerner et les juger. Je les entendois de très loin, je les observois dans leurs groupes et leurs réunions, je lisais dans leurs figures par des trous que j'avais pratiqués dans le grenier et autres prties de la maison. C'est par ces différents moyens que je fus instruit des succès des Vendéens, de la prise de Thouars, de celle de Saumur, de l'évacuation de la ville d'Angers, et enfin de la liberté de ma tante, si ardemment désirée. Elle arriva en effet par la même porte de jardin par où venoit chaque semaine Salmon ; je lui ouvris aussi la mienne ...

Mais hélas ! que notre joie fut de courte durée. Les Vendéens ayant échoué devant la ville de Nantes, la Terreur reprit son Empire, qui s'accrut encore en raison de leurs malheurs, et surtout du désastre du Mans en décembre 1793.

Néanmoins, quelques semaines après le parti royaliste sembloit déjà vouloir renaître de ses ruines. C'est en janvier ou février suivant (1794), que j'entendis parler d'insurgés du côté de Laval et peu après de Cocquereau, que bientôt je devois connoître. J'aurois désiré me joindre à lui ; ma tante s'y opposa. Je lui fis cependant pressentir ma crainte et la possibilité d'une prochaine catastrophe. En effet, elle ne tarda pas à arriver. Soupçonne d'après diverses indications de me cacher, elle fut arrêtée le mardi de Pasques, 22 avril 1794, et ensuite conduite en bateau dans les prisons d'Angers. J'aurois pu me sauver le même jour ; la crainte de compromettre sa vie faillit me perdre. J'attendis au soir, et, au moment que j'étois sur le point de mettre mon projet à exécution, sa maison fut investie ; la troupe entra dans la cuisine et les autres appartements inférieurs ; elle ne put néanmoins pénétrer dans la chambre que j'occupois. En attendant le jour, le chef établit trois postes dans le jardin et autant dans la rue, mais sitôt qu'il reparut il retira ceux-ci, ce qui fit que je pus à six heures du matin m'échapper par une issue qui lui étoit inconnue ; j'étois alors sans chapeau, sans veste et sans souliers.

Quant à ma tante, peu après son arrivée à Angers, elle parut devant le tribunal révolutionnaire ; elle mourut en prison au bout d'un mois de détention. Sa mort me fut cachée pendant environ sept mois, mais sitôt que je l'appris je ne me crus plus retenu par aucune modération ; alors je me rendis de suite auprès des royalistes pour les aider de mon ministère et de mon dévouement."

P.c.c.

Louis CALENDINI

Annales fléchoises et la vallée du Loir - Tome VII - 1906

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F8%2F7%2F870730.jpg)

/image%2F1100213%2F20240423%2Fob_084548_gendarmes-z.jpg)

/image%2F1100213%2F20240413%2Fob_0d2d70_bieilleville.JPG)

/image%2F1100213%2F20240307%2Fob_6611fb_st-lambert-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240403%2Fob_91cd78_michelot-zz.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F93%2F978697%2F127396206_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F91%2F00%2F978697%2F127387913_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F17%2F978697%2F101110885_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F95%2F978697%2F89201870_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F22%2F978697%2F86216699_o.jpg)