LA POSSONIÈRE (49) - COMTE FÉLIX DE ROMAIN, CHEF D'ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL

Né à Angers le 15 juin 1766 (paroisse Saint-Julien) ; élève à l'Ecole d'Artillerie de la Fère en 1782, lieutenant en second surnuméraire au régiment de Grenoble, en Corse, en 1785 ; capitaine en second le 25 juillet 1791, dans la compagnie où servait comme lieutenant Napoléon Bonaparte, refusa le serment à la constitution et émigra sur Worms, où le prince de Condé lui donna un brevet de fourrier dans la compagnie des officiers d'artillerie. Il ne rentra, en 1801, qu'après avoir fait toutes les campagnes de l'armée des Princes, décoré de l'ordre de Saint-Louis par Louis XVIII en exil en février 1798.

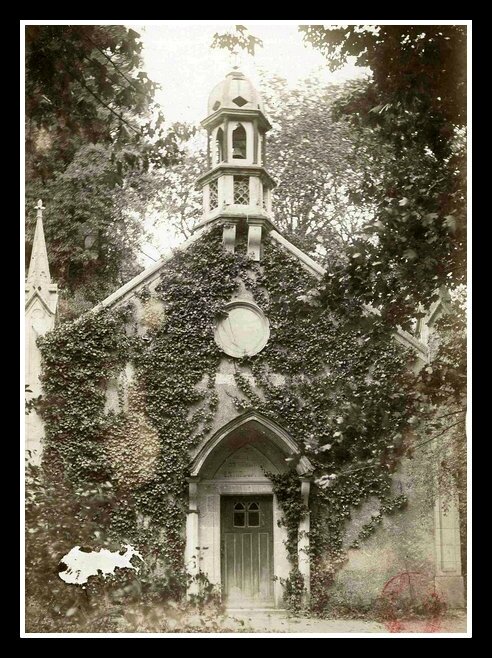

De retour en Anjou, il épousait à Poitiers, le 12 janvier 1802, Anne-Amélie-Dominique du Chilleau et s'installait à son château de La Possonnière, qu'il fera, mais beaucoup plus tard, restaurer et agrandir, ainsi que la chapelle.

En 1803, il fera bâtir dans le parc une église pour les habitants de La Possonnière, qu'il offrira à la commune de Savennières moyennant son érection en succursale. La même année, puis en 1814, le gouvernement lui proposera différentes mission, qu'il déclinera par fidélité à Louis XVIII.

Aux Cent-Jours, il prit rang dans l'insurrection vendéenne, avec le grade de major général de l'armée d'Anjou, sous les ordres de d'Autichamp.

Nommé, après la Restauration, membre de la commission des secours aux Vendéens de la grande guerre, il eut l'honneur de présenter les survivants le 22 juin 1828 à la duchesse d'Angoulême, lors de son passage à Saint-Florent.

Il était retraité comme chef de bataillon et c'est au souvenir personnel de Louis XVIII et du comte d'Artois, qu'il dut sa nomination de colonel d'artillerie (1er février 1816), d'inspecteur général des gardes nationales du département (16 mars 1817) et son titre de comte (24 mai 1824), dont les lettres patentes rappellent avec ses services ceux de son beau-père, le comte du Chilleau, tué au combat d'Oberkamlach.

Mêlé de nouveau à l'insurrection vendéenne de 1832, arrêté après la découverte d'un dépôt d'armes près de son château du Plessis-Beuvereau, réduit à quitter la France, il parcourut avec son fils l'Allemagne et la Suisse.

Il est mort à Angers (1er arrondissement) le 6 mars 1858, âgé de 91 ans, en son hôtel de la rue Cordelle et fut inhumé dans la chapelle Saint-René de son château de La Possonnière.

Il avait publié ses Souvenirs d'un officier royaliste, contenant son entrée au service, ses voyages en Corse et en Italie, son émigration, ses campagnes à l'armée de Condé et celle de 1815, dans la Vendée, par M. de R., ancien colonel d'artillerie (Paris, in-8°, t. I-II, Egron, 1824 ; t. III, 1829, Pihan de Laforêt), ouvrage dédié par l'auteur à son fils et écrit, comme il l'annonce, uniquement pour ses enfants. La IIe partie du t. III porte une pagination particulière avec le titre de Récit de quelques faits concernant la guerre de la Vendée, relatifs seulement aux habitants de l'Anjou qui y prirent part, etc. (248 pages). ...

Son fils, également prénommé Félix (René-Félix), fut le premier maire de la Possonnière, en 1851.

Dictionnaire Historique de Maine-et-Loire - Célestin Port - AD49

FÉLIX DE ROMAIN (1766-1858)

ÉTATS DE SERVICES :

Chef d'Etat-Major Général,

Entra au service comme aspirant d'artillerie, par lettres de M. le Maréchal de Ségur le 17 juin 1781 ; élève au même corps en 1782 ; lieutenant en septembre 1784 ; capitaine en juillet 1791 ; Émigré la même année au mois de septembre, il rejoignit l'armée de Condé où il a servi sans discontinuation depuis 1791 - jusqu'au licenciement définitif de 1801, a fait les 10 campagnes à cette armée, dans laquelle il a servi les trois premières comme canonnier noble, les autres, comme aide Major du Corps Royal, ayant été employé plusieurs fois dans des Commissions importantes, et servi avec une grande distinction comme le prouvent les différents certificats qu'il a reçu de Mgr le Prince de Condé, et les apostilles de ses chefs.

Il rentra dans son pays en 1801, où il n'a jamais voulu accepter aucun employ sous le régime de Buonaparte, par un effet de sa répugnance à faire un serment à tout autre qu'au Roi. Il fit, au commencement de 1814, un refus positif à cet égard, lorsqu'il fut nommé par M. Hély, préfet, pour commander le Bataillon de la Garde Nationale du département de Maine-et-Loire qui marchait à la frontière.

Il était au reste à la même époque livré à l'organisation du parti de la Vendée qui devait prendre les armes pour le Roi avant sa rentrée.

Il présenta en 1814 un Mémoire à la Commission d'examen pour obtenir le Brevet de Colonel, faveur qu'il croyait avoir le droit d'obtenir, à raison de l'ancienneté et de la continuité de son service et de la demande pressante et honorable pour lui que Mgr le Prince de Condé en fit au Ministre de la Guerre, appuyée en outre d'une apostille très flatteuse de M. Le M. Debouthillier ; dans sa séance du 23 décembre portée au 9ème tableau d'avancement, la Commission répondit à sa demande ainsi qu'il suit : quoique M. de Romain n'ait pas rigoureusement le tems de service voulu part l'ordonnance dans le grade de Chef de Bataillon, la Commission le propose néanmoins pour celui de Major actuel, vu la distinction de ses services.

Il fut à cette époque désigné et confirmé dans la charge d'Inspecteur de la Garde Nationale de trois cohortes de l'arrondissement de Beaupréau.

Au moment de la rentrée de Buonaparte, il était à Paris, où il s'offrit de servir avec un entier dévouement et fut appelé par M. le Marquis de Puyvert pour se joindre à lui et l'aider comme officier d'artillerie à la Conservation du château de Vincennes.

Lors du départ du Roi, il rentra dans la Vendée, où il s'est employé tout l'hiver à préparer les esprits au soulèvement qui s'est opéré, et s'est réuni à l'armée dès le commencement de la guerre. Il y a rempli les fonctions de chef d'Etat-Major Général avec autant de zèle que de distinction et s'est conduit d'une manière brillante, notamment à la Rocheservière où il a été blessé d'une balle au genou.

Il a travaillé à l'organisation avec autant de talent que d'activité, et je me plais à reconnaître ici tous les services qu'il m'a rendu ainsi qu'à l'armée Royale d'Anjou.

Nota : M. de Romain est gendre de feu M. le Comte Duchilleau, dont il a épousé la fille aînée, restée orpheline et sans parents, en bas âge, après la mort de son père, maréchal de camp, tué au combat de Kamlach à la tête de la noblesse. Cette jeune personne avait aussi perdu sa mère ainsi que deux oncles et deux tantes, tous guillotinés, ce qui entraîna la perte totale de sa fortune, et ne lui laissa de parents que son oncle, M. l'Évêque de Chalour qui était alors expatrié.

AD85 - États de Services - Archives militaires de la guerre de Vendée conservées au Service historique de la Défense (Vincennes) - SHD XU 16-19

NOTICE SUR M. LE COMTE DE ROMAIN

Nous lisons dans des notes, dictées par le vénérable comte de Romain, qu'en 1774, au vieux manoir de la Possonnière, berceau de sa famille, un enfant de 8 ans, entré en se jouant dans la chambre de son aïeul, le trouva baigné de larmes. Attristé et plus étonné encore d'une douleur qu'il ne pouvait comprendre, il s'approcha doucement du noble vieillard, qui le prit sur ses genoux :

"Mon cher enfant, tu me vois pleurer, et tu en cherches la cause. Tu me demandes si je suis malade, ou si quelque malheur a frappé notre famille. Ah ! plût à Dieu qu'il en fût ainsi, et que ton vieux grand-père eût cessé de vivre ! Le Roi est mort, mon enfant ; aujourd'hui la France a perdu son père ; et il n'est pas un château, pas une maison, pas une chaumière, qui ne soit en deuil. Le Roi, vois-tu, c'est le lieutenant de Dieu sur la terre, c'est le petit-fils de saint Louis, que tu as appris à prier, c'est le descendant des héros que la reconnaissance de nos pères a surnommé l'auguste, le pieux, le bon, le hardi, le sage, le victorieux, le père du peuple, le grand par-dessus tous les monarques de l'univers ; c'est l'image vivante de la patrie qu'ils ont faite pièce à pièce et couronnée de gloire."

Puis commençant par nos premiers Rois, il se prit à lui expliquer dans un touchant langage l'histoire de cette incomparable maison de France, qui allait avoir pour chef un jeune prince, modèle de toutes les vertus. Alors l'enfant ému jusqu'au fond de l'âme, promit à son aïeul d'aimer aussi le Roi, de le servir quand il serait grand, et de lui consacrer sa vie. L'existence entière du comte de Romain n'a été que l'accomplissement fidèle de cette promesse.

Son noble père, qui avait fait dans le régiment d'Anjou les campagnes de Flandres sous le maréchal de Saxe, avait voué ses deux enfants aux armes.

La marine et l'artillerie s'étaient partagé les deux frères. Embarqué comme garde-marine sur le vaisseau le Vengeur, au début de la guerre d'Amérique, l'aîné s'était déjà distingué au combat de Savanah et à la glorieuse prise de la Grenade, lorsque son frère se rendait, à 14 ans, à l'école d'artillerie de la Fère.

Reçu lieutenant, après deux années d'étude et un brillant examen passé devant le célèbre La Place, il entrait en 1779 au régiment de Grenoble, qu'il ne devait quitter qu'à la révolution.

Dans ses touchants Souvenirs d'un officier royaliste, M. de Romain nous a laissé la description de ces premières années de sa jeunesse. L'exemple de ses camarades, la liberté d'une vie de garnison ne lui avaient fait oublier ni les principes ni la pratique chrétienne du toit paternel. Dans cette âme droite et pure, il n'y avait aucune place pour le sophisme impie et les plaisirs coupables. Le seul péril peut-être eût été le sentiment exagéré de l'honneur, que plus tard il définissait : "Le sentiment par excellence, qui porte l'homme à suivre avant tout le cri de sa conscience, à repousser du fond de l'âme et par une résistance formelle tout attrait des jouissances physiques, à mourir plutôt que d'adhérer à une action basse, criminelle, ou injuste, et surtout à n'être jamais parjure, ce qui s'étend non-seulement à la parole donnée à l'homme, mais à la parole donnée à Dieu, le plus sacré de tous les engagements" ; enseignement admirable, adressé à ses enfants, qui devait faire la règle immuable de sa vie.

Metz, Strasbourg, Grenoble et Valence avaient été les premières garnisons du jeune officier. L'envoi en Corse de la batterie qu'il commandait, devint l'occasion d'étendre ses connaissances et de se perfectionner dans la langue italienne. Cette île, nouvellement soumise à la France, fut pour lui un ample sujet d'observations. Il la parcourut en tous sens pendant quatre années, occupé de l'étude de son histoire et de ses moeurs. Les pages qu'il nous a laissées sur ce pays alors peu connu, sur l'indépendance, la fierté et le caractère de ses habitants, sur leur hospitalité, leurs habitudes sauvages de vengeance, leur esprit de famille, leurs haines héréditaires et leurs vertus patriarcales, sont pleines d'intérêt et de charme.

Un jour, que tranquillement assis à sa fenêtre il embrassait de ses regards le port de Bastia et la mer, la vue d'un petit bâtiment très-allongé et bas de bord, à trois voiles triangulaires et pavillon rouge à son mât d'artimon, vint le tirer de sa rêverie. C'était un corsaire d'Alger, qui venait demander des vivres et la permission de faire de l'eau. L'éloignement des côtes d'Afrique et l'impossibilité où étaient les Barbaresques de pouvoir débarquer sur aucune autre terre que celles soumises à la France, avec laquelle ils avaient soin de se tenir toujours en paix, les ramenaient assez souvent sur les côtes de Corse. Ils les quittaient pour courir la Méditerranée et surprendre les bâtiments espagnols et italiens. La capture d'une tartane génoise au sortir du port de Bastia excita surtout l'indignation de M. de Romain "qui ne pouvait comprendre que des intérêts politiques eussent empêché jusqu'alors l'Europe de balayer tous ces nids de pirates et d'assurer la sécurité des mers."

Ce voeu, exprimé en 1788, devait un jour recevoir son accomplissement ; et il était réservé au bon et noble frère du roi martyr, au dernier roi de France, d'effacer cette honte du front des nations chrétiennes, et de faire, en quittant le trône, ce magnifique legs de gloire à un peuple en délire.

Suivant les traditions séculaires des rois de la maison de Bourbon, la conquête de la Corse n'avait enlevé à cette île aucun de ses privilèges. Elle avait conservé ses assemblées de provinces et ses libertés communales. Ses lois et ses coutumes continuaient d'avoir pour interprètes des magistrats nés sur son sol. Les officiers des régiments d'infanterie royal corse, royal italien, et provincial corse appartenaient tous aux principales familles de l'île. Leurs enfants étaient élevés au frais du roi : et, malgré les sommes énormes dépensées par la France dans sa nouvelle colonie en améliorations de toute espèce, le seul impôt de quelque valeur était le produit des douanes.

Le respect religieux de la vieille monarchie pour les franchises d'une petite île est chose digne de remarque. Sans doute, à notre époque d'unité nationale, il est facile de traiter avec dédain la diversité des privilèges et des coutumes des anciennes provinces de France : mais il serait tout à la fois et plus juste et plus sage de donner un pieux et reconnaissant souvenir à cette grande race royale qui, pendant huit cents ans, ne cessa un seul jour de reculer les limites de la patrie par ses conquêtes, ses traités, ses alliances, et surtout par sa fidélité à garder la foi jurée aux peuples devenus ses sujets. Un décret n'enlève pas la nationalité d'un peuple, même quand il est dicté par la force ou la victoire. La révolution n'a jamais fait de conquête durable ; et l'empire, au milieu de toutes ses gloires, a laissé le sol de notre France mutilé et amoindri, sous le douloureux souvenir de deux invasions dans une seule année.

M. de Romain était depuis deux années en Corse, lorsqu'un officier d'artillerie, entré depuis peu de temps au régiment de la Fère, Napoléon Bonaparte, demanda à lui être présenté ; débarqué depuis peu de jours à Bastia pour y passer son semestre, il venait à titre de camarade faire la connaissance des officiers de son arme. On le reçut à merveille, et plusieurs fois M. de Romain l'invita à dîner. La conversation très-animée n'était cependant pas sans contrainte. Des considérations historiques sur les droits des nations et leurs griefs contre leurs gouvernements en faisaient presque seules les frais. Un jour surtout, le jeune officier se plaignit avec amertume des obstacles que MM. de Marbeuf et de la Galissonnière élevaient, à son dire, contre la convocation régulière des députés de l'île. "Le gouverneur ne connaît pas mes compatriotes, ajouta-t-il d'un ton où la menace se dissimulait à peine. Il verra ce qu'ils peuvent. - Est-ce que vous tireriez l'épée contre le représentant du roi, lui répondit-on en riant, pour être le champion de votre patrie ?" Napoléon n'ajouta aucune parole ; mais il y avait dans son silence même une irritation mal contenue, qu'était loin de motiver l'administration paternelle du gouvernement de Louis XVI.

Avec son coeur de royaliste, M. de Romain comprenait peu ces rêves d'ambition d'un sous-lieutenant élevé aux frais du roi. Cependant en passant à Ajaccio, il s'empressa de faire visite à la mère de son camarade. Ne pouvant danser avec ses soeurs trop jeunes pour aller au bal, il les fit sauter sur ses genoux : "Si j'eusse été mieux avisé sur l'avenir, dit-il gaiement à ses enfants dans ses Mémoires, j'aurais probablement dit à cette mère d'empereurs et de rois avant de la quitter : Madame, à revoir au palais des Tuileries. Cela m'aurait valu au moins l'honneur d'être son chambellan. Que sait-on ? c'eût été bien glorieux pour vous, mes chers enfants ; et peut-être n'eussiez-vous pas vu votre vieux père refuser plus tard les faveurs qui lui furent offertes pour conserver l'unité de sa vie ?"

Un long voyage, qui devait laisser bien des souvenirs dans l'esprit de M. de Romain, vint alors faire diversion à la monotonie de la vie de garnison. Depuis longtemps, le voisinage de l'Italie lui avait inspiré le désir de visiter ce beau pays. Il profita d'un congé pour s'y rendre. Les lettres adressées à son père, de Rome, de Naples, de Venise, de Florence, de toutes les villes principales d'Italie, sont remplies de détails justes et vrais sur l'histoire, les moeurs, les monuments et les arts de cette glorieuse contrée. Elles peuvent se lire avec intérêt, même après toutes nos relations modernes. On y trouve un remarquable esprit d'observation, mélangé quelquefois d'une légère teinte d'ironie ; et, ce qui vaut mieux encore, le sentiment élevé du beau et du bien, qu'éclaire une foi profonde. A une époque de scepticisme et d'impiété railleuse, il entoure le souverain pontife de respects et d'hommages. La douce et sereine figure de Pie VI lui rappelle celle du Christ. Saint-Pierre est avant tout le temple du Dieu vivant ; et le Colysée, l'auguste arène "où les glorieux martyrs combattent et triomphent avec ce calme et cette résignation sainte, que la mort de Jésus-Christ peut seule donner."

Le cardinal de Bernis, à qui M. de Romain avait été recommandé, l'avait présenté à Pie VI. Il l'avait accueilli à l'hôtel de l'ambassade avec une rare bienveillance ; un jour qu'il l'avait invité à dîner, il lui demanda s'il avait reçu des nouvelles de France. "Il est question, répondit M. de Romain, de la prochaine convocation des États-Généraux. - Mon jeune ami, reprit le cardinal en lui serrant la main, rappelez-vous ce que je vous dis : vous ne verrez jamais les États Généraux assemblés, ou si vous les voyez, c'est la ruine de la monarchie."

Hélas ! la prophétie devait bientôt s'accomplir ; et le cardinal pouvait revendiquer sa part de responsabilité dans ce terrible drame. Sans doute, il représentait alors magnifiquement la France, et avait su entourer sa vieillesse de considération d'honneur. Mais pour faire oublier Babet la Bouquetière (surnom donné à l'abbé de Bernis par Mme de Pompadour), et sa conduite au conclave qui éleva Clément XIV sur la chaire de Saint-Pierre, il ne suffisait pas de changer son palais en "auberge de l'Europe Chrétienne", de donner aux plus mauvais jours une noble hospitalité aux filles du roi son bienfaiteur (Mesdames Adélaïde et Victoire, réfugiées à Rome après les journées des 5 et 6 octobre 1789), ni même de renier l'ancien patronage accepté du duc de Choiseul et de Voltaire ; il fallait le repentir et les vertus des saints, avant même la magnificence de l'ambassadeur.

La réunion des États-Généraux n'avait pas eu en Corse de retentissement immédiat ; l'île était tranquille et les régiments de la garnison, seuls de l'armée française, continuaient de porter la cocarde blanche, lorsque l'arrivée d'émissaires du trop célèbre Salicetti, membre de l'Assemblée nationale, jeta à Bastia des semences d'agitation. La présence de Napoléon Bonaparte ne fut pas étrangère à ces désordres, augmentés encore par la faiblesse du gouverneur. Bientôt les émeutiers dictèrent la loi à M. de la Galissonnière. Il accepta de leurs mains la cocarde tricolore, l'imposa peu de jours après aux troupes sous ses ordres, laissa envahir la citadelle et piller l'arsenal par une garde nationale improvisée. Vainement, officiers et soldats frémissaient d'indignation, et voulaient repousser la force par la force. Un ordre insensé leur défendit de faire usage de leurs armes ; et ils furent réduits à protéger l'embarquement du comte de Rully, colonel du régiment du Maine, sacrifié aux ressentiments révolutionnaires, et enlevé à ses soldats en punition de son énergie.

C'est à cette époque (janvier 1790), quand la tranquillité parut rétablie, que M. de Romain quitta la Corse pour retourner à Valence, où son régiment tenait toujours garnison. Une sanglante l'attendait à son arrivée.

Le vicomte de Voisin, vieil officier général d'artillerie, commandait la citadelle. Sachant qu'une agitation inusitée régnait dans la ville, il crut devoir augmenter d'une compagnie sa petite garnison, et distribuer quelques paquets de cartouches. Cette mesure de prudence exaspéra les révolutionnaires, ils se mêlèrent aux soldats, et leur soufflèrent l'esprit d'insubordination et de révolte. La mise à la salle de police d'un artilleur, qui avait déclaré qu'il ne ferait jamais feu sur le peuple, qu'il lui ouvrirait plutôt les portes de la citadelle et baisserait le pont-levis, fut cause de l'explosion. Surpris à l'improviste par l'invasion de la garde nationale et du peuple, abandonné de ses soldats, le général est massacré dans l'église cathédrale, non loin du maire et des officiers municipaux, témoins impassibles, sinon complices de cet assassinat. M. de Romain, accouru des premiers, est attaqué par une bande de sicaires : il se défend héroïquement, avec quatre de ses camarades, dans une maison où il avait cherché un refuge. Poursuivis de chambre en chambre, armés seulement de leurs épées, ils ne pensent qu'à prolonger leur résistance. En les voyant dans ce péril, une dame de Valence, qui habitait en face, veut leur jeter les pistolets de son fils à travers la rue. "Grâces vous soient rendues, madame, mais le peuple vous verrait, répond M. de Romain en fermant la fenêtre ; et il est inutile d'augmenter le nombre des victimes." Enfin la dernière porte tombe sous les efforts de la foule ; à la vue de ces jeunes gens, l'épée à la main, calmes devant la mort et résolus à vendre chèrement leurs vies, les massacreurs s'arrêtent : "Celui que nous cherchons n'est pas ici, crie un homme qui voulait les sauver." Bientôt les gardes nationaux entrent dans la maison, suivis de quelques artilleurs honteux de leur conduite. Tous ensemble offrent au peuple de garder les prisonniers. Mais un autre spectacle attirait ses regards : le cadavre de M. de Voisin était traîné dans les rues ; son sang, tiède encore, avait été recueilli dans des bouteilles ; et des cannibales y rougissaient leurs lèvres, en dansant une farandole interrompue par des hurlements dignes de l'enfer. Les misérables qui menaçaient M. de Romain de leurs poignards avaient hâte de se mêler à la fête. Ils consentent enfin à laisser les cinq officiers entre les mains des gardes nationaux. Le lendemain ces derniers les mettaient en liberté, en exigeant toutefois, comme concession aux ressentiments populaires, l'emprisonnement de deux officiers coupables d'avoir infligé une punition légère à l'artilleur première cause de la révolte.

Les liens de la discipline militaire étaient à jamais rompus et aucun châtiment ne suivit cette hideuse émeute. Vainement un rapport fidèle fut envoyé au ministre de la guerre et à l'Assemblée nationale. Les députés qui avaient déchiré leur mandat, assisté impassibles aux massacres de Versailles, et renversé en quelques jours toutes les institutions de la monarchie, s'occupaient en ce moment de la constitution civile du clergé. Que leur importait la désorganisation de l'armée et le massacre des généraux ? Les législateurs de 89 avaient bien autre chose à faire. Impuissants pour le bien, n'ayant qu'une force fatale de destruction, sans le savoir, sans le vouloir peut-être, ils enfantaient 93.

La fête de la fédération, qui eut lieu le 14 juillet 1790, fut suivie de quelques mois de calme. M. de Romain en profita pour revenir en Anjou. Devenu fils unique par la mort prématurée de son frère et de sa soeur, il avait hâte, après une longue séparation de quatre années, d'embrasser son vieux père. Les cloches de la Possonnière saluèrent à toute volée de leur joyeux carillon l'arrivée du jeune officier. "A ce son depuis longtemps inusité, et après les scènes révolutionnaires dont j'avais été témoin, je crus d'abord, nous dit M. de Romain, à une émeute en miniature. Il n'en était rien cependant, et le bon curé voulait tout simplement fêter mon retour. C'est le dernier petit bonheur féodal que j'aie reçu, et même qu'il eût été possible de me rendre plus tard, car, à mon retour d'émigration, cloches, église et clocher avaient disparu sous le marteau révolutionnaire."

La constitution civile du clergé venait d'être proclamé ; et, pour en assurer l'exécution et les rigueurs, le serment d'obéir aux lois de l'Assemblée nationale avait été demandé à tous les officiers de l'armée. Ce décret avait jeté les royalistes dans la plus grande perplexité. Mis dans l'alternative de briser leur carrière, ou de devenir les exécuteurs d'une constitution impie, les complices de toutes les répressions qui suivaient les résistances, devaient-ils déposer leurs épées, quand leur retraite laissait le roi isolé au milieu de ses ennemis ? Sous le pois de mille réflexions contraires, M. de Romain hésitait à prendre un parti, lorsqu'un mot touchant d'une tante qui l'avait élevé fixa son irrésolution.

"Tu vas retourner à ton régiment ; mon cher ami, lui dit-elle. Dis-moi, comptes-tu faire le serment nouvellement décrété ?" Comme M. de Romain gardait le silence, "du moins, ajouta-t-elle en lui serrant la main, n'oublie jamais que je t'ai tenu sur les fonts de baptême et les promesses que j'ai faites pour toi."

Le départ de Louis XVI et son arrestation à Varennes rendirent irrévocable la détermination de M. de Romain. Il s'était hâté de rejoindre son régiment, et n'avait pas caché à son colonel la résolution inébranlable de refuser un serment où le nom du Roi, chef naturel de l'armée, était remplacé par celui de l'Assemblée nationale. Nommé à 24 ans capitaine en second, il avait trouvé dans sa compagnie le lieutenant Bonaparte, nouvellement sorti du régiment de la Fère, affilié déjà au club des Jacobins de Valence. Leurs rapports furent très-froids, et se bornèrent à quelques détails de service. Bientôt vint le jour de prêter le fatal serment, le sort en était jeté. M. de Romain quitta Valence, et se rendit directement à Genève.

M. de Romain, sans s'arrêter à Genève, se dirigea immédiatement sur Worms, où le prince de Condé avait établi son quartier-général. Cette ville, plus encore que Coblentz, était le rendez-vous de l'émigration militante. On y voyait confondus dans un même dévouement des officiers de tous les corps et de tous les grades de l'armée, des capitaines de vaisseau et des chefs d'escadre, des généraux octogénaires comme le comte de Turpin-Crissé, de courageux magistrats, qui avaient échangé leur toge contre un manteau de guerre, et des enfants, comme le chevalier de Sarcé, ayant à peine la force de porter une épée, qui recevraient à leur premier combat douze ou quinze coups de sabre pour la défense de leur drapeau. Tous, nobles et bourgeois, avaient abandonné leurs manoirs, leurs carrières, leurs propriétés, leurs familles, et étaient accourus à la voix des princes frères de leur roi captif, légers d'argent et riches d'honneur, dans l'espérance de combattre la révolution, et d'arracher la France de l'abîme. En attendant l'entrée en campagne, cantonnés sur les bords du Rhin, couchant par chambrées, presque toujours sur la paille, ils mangeaient gaiement à la gamelle, et vivaient à douze sols par jour. Il faut lire dans les Souvenirs d'un officier royaliste ces curieux détails sur la vie des premiers compagnons du petit-fils du grand Condé. Si quelque pauvre émigré se trouvait sans ressources, le prince, comme aux temps des croisades, partageait sa bourse avec lui. Sa cour se confondait avec son camp, d'où étaient bannies la politique de salon, l'ambition et l'intrigue. Nul sacrifice ne lui coûtait pour l'entretien de son armée. Plus tard, il devait lui abandonner successivement son argenterie, sa solde et jusqu'aux diamants de sa fille, la princesse Louise.

De capitaine au régiment de Grenoble, M. de Romain était devenu fourrier dans la compagnie formée par les officiers d'artillerie. Chargé en cette qualité de préparer les logements de Worms à Ettenheim, il s'était mis gaiement en route, le sac sur le dos. Trois livres, composant toute sa bibliothèque, le Manuel du Chrétien, le Manuel d'artillerie et une grammaire allemande, avaient été ajoutés à son petit bagage. Il commençait ainsi une vie d'abnégation, de dévouement et de sacrifices, qui devait durer neuf années.

Nous n'avons point à faire ici l'histoire de cette noble et vaillante armée qui, sous les ordres des trois Condé, étonna l'Europe par des prodiges de fidélité et d'héroïque constance. Restée seule après le licenciement des armées des Princes et de Bourbon, image vivante et fidèle de la monarchie errante, elle fut avec la Vendée la plus éclatante protestation armée contre la révolution. Belheim, Jockrim, Weissembourg, Berstheim, Offembourg, Oberkamalach et cent autres combats la couvrirent de gloire. Son sang, sans cesse renouvelé par le dévouement, teignit tous ses drapeaux. Elle put fièrement les déposer entre les mains de son illustre chef, quand la lutte fut finie ; et lorsque le vainqueur de l'Europe ouvrit à ses débris mutilés les portes de la France, de pieux et nobles chants saluèrent ses malheurs :

"Allez, allez, ne craignez point, s'écrie un poète allemand, de présenter votre glorieuse indigence. Quel prince oserait vous fermer son palais, refuser vos bras et vos serments ? Demandez à ceux qui seraient assez faibles pour craindre de vous recevoir, si, dans aucun siècle, il fut des hommes qui aient tenu plus que vous à la religion de la foi jurée ; s'il en fut qui se montrèrent jamais plus les amis, les défenseurs des rois.

Allez, si l'Amérique vous accueille, les enfants de Washington se souviendront que vous fûtes les derniers soldats du malheureux prince dont les flottes et les armées assurèrent leur indépendance. Si les eaux de l'Indus ou de l'Euphrate doivent vous désaltérer, ces fleuves, habitués au spectacle des grandes infortunes, aux révolutions sanglantes et à la chute des trônes, vous recevront comme les débris sacrés d'un temple antique, détruit par une grande catastrophe.

Et vous qui reprenez le chemin de la France, de cette patrie dont l'injustice et la folie n'ont pu vous faire oublier les charmes, allez, allez. Des amis, des parents, des femmes, des fils vous attendent. Le temps a changé le coeur de ceux qui dominent dans les Gaules. Les royalistes vont baiser vos pieds et vos mains ; et les farouches et terribles républicains ne veulent plus voir en vous que des frères malheureux.

Mais en traversant les provinces de Germanie, que de pieux devoirs vous aurez à remplir ! Vous saluerez en pleurant les champs de Biberach, et vous viendrez vous agenouiller et prier sur ceux qui contiennent les reliques de mille braves, dont aucun en mourant ne regretta la vie, puisqu'il la perdait pour son roi ! Oui, vous prierez sur les champs d'Oberkamlach devenus le tombeau de la chevalerie française.

Recueillez avec respect quelque peu de cette terre sacrée, et plantez-y le laurier qui a dû croître près de Berstheim, de Jockrim et de Weissembourg. Une branche de cet arbre, que le sang d'un Bourbon arrosa, sera le seul fruit de vos travaux, de vos douleurs, de vos blessures, et doit suffire à votre ambition.

Allez, allez;, et ne perdez point l'espérance ! souvent les nuages les plus épais cachent les rayons de l'astre qui doit féconder la terre."

M. de Romain avait fait à pied, et le sac sur le dos, de 1791 à 1801, ces pénibles et glorieuses campagnes : honoré de l'amitié particulière du prince de Condé et du duc d'Enghien, il s'était distingué dans tous les combats où un coup de canon avait été tiré ; toujours prêt à marcher, tour à tour simple canonnier maniant l'écouvillon, ou commandant de pièce, il avait été blessé à Oberkamlach. La croix de Saint-Louis, la seule récompense que le roi pût donner, avait alors été le prix de son courage. Il revenait enfin en France, fier d'avoir bien fait, entouré de l'affection de ses compagnons d'armes, de la considération et de l'estime même de ceux qu'il avait combattu.

"J'arrivai à la Possonnière, écrit-il dans ses Souvenirs, au moment où le Concordat venait d'être proclamé. Mon père, après avoir donné le premier essor à sa tendresse, me conduisit dans son parc, pour me faire voir, avec l'enthousiasme d'un vrai chrétien, les fondements d'une église qu'il faisait élever à ses frais, et donnait à son village, dans le but de remplacer celle que la révolution avait détruite."

A ce bienfait, M. de Romain devait ajouter successivement le don de la cure et d'une école dirigée par des religieuses. Il était, grâce à Dieu, réservé à sa famille de confondre et de perpétuer les traditions chrétiennes et les souvenirs de dévouement et d'honneur.

La génération, imbue des tristes préjugés du vieux libéralisme, ou des leçons de l'histoire telle que l'Université l'a faite, a quelque peine à comprendre l'accueil touchant des populations, en 1801, au retour des émigrés, non de ces honnêtes gens, qui avaient fui le sol de France pour sauver leur tête, mais bien de ces hommes courageux, qui n'avaient saisi leur épée que pour combattre la révolution ; les femmes surtout les reçurent avec un enthousiasme à peine dissimulé. La fidélité chevaleresque a été et sera toujours dans le beau pays de France le meilleur moyen de toucher leurs coeurs.

Au nombre des héroïques gentilshommes tombés sur le champ de bataille d'Oberkamlach, était un ancien officier général, le comte du Chilleau, dont la femme, la soeur et les deux beaux-frères étaient montés sur l'échafaud aux jours de la terreur. Modèle d'honneur et de vertus, il avait laissé ses deux filles orphelines sur la terre de France, sans autre appui que les conseils éloignés de son frère, le pieux et saint Évêque de Châlons, ancien aumônier de Marie-Antoinette, exilé comme lui. Cette alliance réunissait une trop grande conformité de sentiments, de goûts et de position pour ne pas se réaliser. Elle a donné à M. de Romain, pendant plus d'un siècle, tout le bonheur que l'homme de bien peut désirer sur la terre, en attendant la couronne du ciel.

La vie de famille à la campagne, près de son vieux père, au milieu d'une population reconnaissante, dont il était le bienfaiteur, le conseil et l'appui, avait remplacé l'agitation des camps. Le premier des propriétaires de notre Anjou, M. de Romain se plut à embellir sa demeure, en suivant une voie nouvelle. A une époque où l'architecture du dernier siècle régnait sans partage, il abattait des murs, plantait des massifs, nivelait des pelouses, et ajoutait des tours au manoir de la Possonnière. L'Anjou lui dut aussi l'introduction des mérinos et l'amélioration de la race ovine sur les bords de la Loire. Mais tandis qu'il détruisait les terrasses qui lui cachaient la vue de ce beau fleuve, et étendait ainsi ses promenades et son horizon, il rétablissait avec une pieuse sollicitude, au milieu de son parc, une gothique chapelle. Sa paroisse lui devait tous ses établissements religieux ; il voulait de plus rendre au pays entier l'antique et populaire pèlerinage de saint René, qu'une naïve légende fait naître au château même de la Possonnière.

La vie de M. de Romain s'écoula ainsi sous l'Empire, douce, paisible, entourée de la considération que donne la vertu. A deux reprises, toutefois, le gouvernement impérial, en 1804 et 1813, lui fit offrir de reprendre du service. Il ne s'offensa pas d'un refus calme et digne, motivé sur d'anciens serments de fidélité.

La Restauration avait comblé de joie M. de Romain ; et il n'avait pas même songé à lui demander la récompense de sa vie, lorsque les Cent-Jours lui fournirent une nouvelle occasion de faire éclater un dévouement sans bornes. Nommé sous les ordres du comte d'Autichamp, major général de l'armée d'Anjou, il signala sa bravoure à tous les combats de cette courte campagne ; et quand le retour du roi mit fin à l'effusion du sang français, il se trouva très-largement récompensé par sa nomination de membre de la commission gratuite, chargée auprès des ministres de la guerre et de la maison du Roi, de proposer des secours pour les vieux Vendéens. Ce sont les seules fonctions qu'il ait peut-être jamais sollicitées, car il ne dut qu'au souvenir personnel de Louis XVIII et du comte d'Artois, sa nomination d'inspecteur général de la garde nationale, de colonel d'artillerie, et son titre de comte.

La révolution de Juillet ne surprit pas M. de Romain ; il l'avait prévue depuis longtemps, et s'était préparé à tous les genres de sacrifices. Forcé en 1832, à l'arrivée de Madame la duchesse de Berri, de s'éloigner de France, et d'attendre à l'étranger le résultat d'un procès qui pouvait entraîner un long emprisonnement, il visita avec son fils l'Allemagne et la Suisse, sans oublier de venir prier dans cette même église d'Oberkamlach (Oberkammlach), où, dix-huit ans auparavant, il avait fait élever un monument à la mémoire des cinq cents quarante gentilshommes tués et blessés dans ce glorieux combat.

(Une touchante inscription placée sur un poteau, au lieu même de l'action, la rappelait en ces termes : "Ici a eu lieu un terrible combat, le 18 août 1796, entre les Français républicains et les Français royalistes aux ordres du prince de Condé. Passants, priez pour eux." M. de Romain fit remplacer cette inscription par une plaque de bronze, où se lit la longue liste des victimes.)

De retour en Anjou, après une longue absence, M. de Romain continua d'être le centre de toutes les oeuvres de dévouement et de foi. Président du comité de secours des Espagnols réfugiés, il ne cessa jusqu'à son dernier jour de s'occuper d'eux avec une générosité sans bornes et la plus touchante sollicitude. Depuis quelques années, quoiqu'il eût conservé la plénitude de son intelligence, il ne vivait en quelque sorte que dans le passé, dont sa mémoire lui retraçait une image fidèle. Toujours prêt à paraître devant son Créateur, doux et patient dans la souffrance, il ajoutait chaque jour un mérite de plus à tous ceux de sa longue carrière.

Dieu a rappelé à lui cet admirable vieillard (6 mars 1858), type accompli du chevalier chrétien, guide et modèle d'une génération entière. Mais il est du petit nombre de ces hommes d'élite, dont le souvenir ne s'efface jamais du coeur de ceux qui les ont connus, et dont les vertus restent dans une famille comme le plus glorieux des héritages.

COMTE DE QUATREBARBES

Deux lettres de M. le Comte de Chambord complèteront cette notice :

La première est une réponse à une touchante lettre de M. de Romain, où il lui faisait l'hommage de ses Souvenirs d'un officier royaliste.

La seconde, que nous ne pouvons citer ici qu'en partie, écrite spontanément en apprenant la mort de M. de Romain, est un de ces souvenirs de l'exil, une de ces consolations comme le coeur du prince sait les donner à ses serviteurs fidèles. Nous n'ajouterons rien à ces nobles paroles : quel éloge peut valoir les regrets exprimés par le petit-fils de Saint Louis !

Venise, le 13 avril 1851.

J'ai reçu, Monsieur le Comte, votre lettre et vos Souvenirs d'un officier royaliste. Je lirai cet ouvrage avec tout l'intérêt que m'inspirent et le nom de l'auteur et les faits qui y sont racontés. Je suis heureux de trouver cette occasion de vous exprimer ma gratitude pour vos loyaux services, pour votre longue carrière de dévouement et de fidélité, et de vous donner l'assurance de toute mon estime et de mon affection.

HENRI

A M. le Comte de Romain.

Venise, le 8 avril 1858.

Je veux vous dire moi-même, Monsieur le Comte, la part bien vive que je prends au cruel malheur qui vient de vous frapper. Celui que vous avez perdu était un de ces fervents et nobles coeurs qu'aucune vicissitude ne peut ébranler, qu'aucune séduction ne saurait atteindre, un de ces types d'honneur et d'antique fidélité que je m'afflige de voir successivement disparaître. Il est allé recevoir dans le sein de Dieu la récompense de toute une longue vie de dévouement et de vertu. C'est l'unique consolation qui puisse adoucir les justes regrets de votre piété filiale ...

Soyez, dans cette triste circonstance, auprès de votre excellente mère et de tous les vôtres, l'interprète de mes douloureuses sympathies, et croyez à ma bien sincère et constante affection.

HENRI

A M. Le Comte de Romain.

Notice sur M. Le Comte de Romain - Signé : Comte de Quatrebarbes - 1858

«En Mémoire / du combat du 13. août 1796 à Oberkammlach, entre les français fideles à leur Roi, / Sous les ordres du Prince de Condé, et les français égarés / républicains par la révolution, les si après déhommés, qui Sous ce prince, ont combattu / comme officiers dans cette mémorable journée, / ont fondé un service annuel pour le Salut des âmes de tous ceuse des deux parties, qui ont péri / dans cette lutte sanglante. / Le Baron de la Rochefoucauld Lieutenant général, / chef de l'état major général du Prince de Condé, / le Baron de Colonge, depuis lieut.t gén.al au service de Bavière, le comte de Firmas-Periés, lieut.t gen.al, / le comte de la Potherie, maréchal de camp, le comte de Romain, colonel, gendre du général comte du Chilleau et de Terves tué dans le combat. / De Pressigny, le comte de Signier, et de la Tapie. / Madame de Flairai, veuve du général marquis du Goulet tué dans le combat.»

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F8%2F7%2F870730.jpg)

/image%2F1100213%2F20240423%2Fob_084548_gendarmes-z.jpg)

/image%2F1100213%2F20240413%2Fob_0d2d70_bieilleville.JPG)

/image%2F1100213%2F20240307%2Fob_6611fb_st-lambert-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240403%2Fob_91cd78_michelot-zz.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F93%2F978697%2F127396206_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F91%2F00%2F978697%2F127387913_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F17%2F978697%2F101110885_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F95%2F978697%2F89201870_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F22%2F978697%2F86216699_o.jpg)