LAVAL - MONTENAY (53) - 27 FÉVRIER 1796 - JOSEPH-SEBASTIEN, CHEVALIER DE BERSET, FRAPPÉ DE 13 COUPS DE SABRE ...

JOSEPH-SEBASTIEN, CHEVALIER DE BERSET

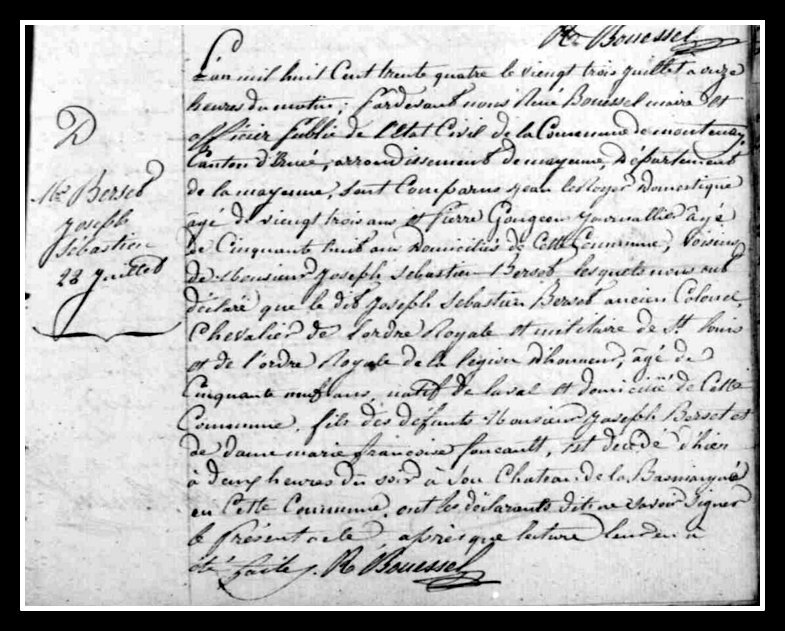

JOSEPH-SÉBASTIEN BERSET, fils de Messire Joseph Berset, Gouverneur d'Henrichemont, et Dame Marie-Françoise-Jacquine Foucaud de la Bigottière, est né le 25 janvier 1775 à Laval, paroisse de La Trinité ; décédé le 22 juillet 1834 à Montenay (53), en son château de La Bas-Maignée.

Chevalier de Saint-Louis (1797)

Chevalier de la Légion d'honneur (1824)

DÉTAIL DES SERVICES :

- Elève de la marine le 3 avril 1789 jusqu'au 4 octobre 1793 (4 ans, 6 mois et 1 jour)

- Du 4 octobre 1793, a fait la guerre de la Vendée jusqu'au 6 juillet 1796 (2 ans 9 mois et 2 jours)

- Depuis le 1er février 1801, Royalistes armés jusqu'au 9 août 1801 (6 mois et 8 jours)

- Depuis le 20 mars 1815, Royalistes armés jusqu'au 20 août 1815 (5 mois)

- Depuis le 20 août 1815, en disponibilité jusqu'au 5 avril 1816 (7 mois et 15 jours)

- Depuis le 5 avril 1816, Prévôt du département de la Mayenne jusqu'au 20 mai 1818 (2 ans, 1 mois et 15 jours)

- Depuis le 20 mai 1818, en disponibilité jusqu'au 23 décembre 1818 (7 mois et trois jours)

- Depuis le 23 décembre 1818, Lieutenant de Roi à Boulogne jusqu'au 1er octobre 1824 (5 ans, 9 mois et 7 jours).

DÉTAIL DES CAMPAGNES

- Embarqué en 1789 , quatre mois à bord de la corvette d'instruction, capitaine M. de la Villeon

- Embarqué en 1790, quatre mois à bord de la Corvette d'instruction, capitaine M. de Suzannet

- Embarqué en 1790, quatre mois 1/2, à bord de la frégate La Fine, capitaine M. Truguet

- Embarqué en 1790, 45 jours à bord du Marsouin, capitaine M. de Porsinfart (?)

- Embarqué en 1790, pendant deux ans, trois mois, à bord de la frégate La Prudente, capitaine M. de Joyeuse, campagne de Saint-Domingue et station de Terre Neuve

- A fait, aux armées Royales de la Vendée sous les généraux La Rochejaquelein et Charette les campagnes des années 1793, 1794, 1795 et 1796

- A fait aussi celle de 1801 sous M. de Bourmont dans le département de la Mayenne

- A fait encore celle de 1815 sous M. d'Andigné dans le même département.

ACTIONS D'ÉCLAT OU FAITS MÉRITANT D'ETRE RAPPELÉS

Blessé d'un coup de feu au mois de novembre 1793.

Blessé d'un coup de sabre au mois de décembre 1795.

Blessé de 13 coups de sabre le 27 février 1796 en se battant contre dix auxquels il ne vouloit pas se rendre et qui l'ont laissé pour mort, ayant blessé trois de ses assaillans.

En date du 5 juin 1797, a été reçu Chevalier de Saint-Louis par M. de Maiseure (?) depuis l'ordre de M. de Rochecotte, autorisé par le Roi, à donner six croix de Saint-Louis aux Royalistes qui s'étaient distingués dans la guerre Vendéenne.

M. de Berset a, le 20 mars 1815, et sans être effrayé du retour de l'usurpateur fait crier VIVE LE ROI à toute la garde nationale de Laval qu'il avait, comme chef de légion, réunie dans la cour du département. M. de Berset, comme Prévôt du département, a su maintenir la tranquillité, sans qu'une goutte de sang ait été versée.

[Informations relevées sur le site LEONORE - Culture Gouv.fr]

BLESSURES :

Six coups de sabre à la tête dont un a entamé les deux tables du frontal au-dessus de la bosse gauche dans une étendue d'environ cinq pouces qui a mis l'ancéphale a découvert. Un autre à la bosse frontale droite qui a également entamé les deux tables du frontal ; un troisième sur la suture lambdoïde à droite d'environ deux pouces ; et un quatrième sur l'occiput de trois pouces d'étendue ; un cinquième qui a coupé la branche droite de la mâchoire inférieure de trois pouces d'étendue ; un sixième sur la joue droite ; deux coups de pointe de sabre à la région supérieure du sternum ; estropié des deux mains par sept coups de sabre, dont deux ont coupé les extenseurs et fléchisseurs dans une étendue si considérable qu'il n'a aucun usage de ces deux extrémités. [AD85 - Archives militaires de la guerre de Vendée conservées au Service Historique de la Défense (Vincennes)].

[Selon M.P. Barthélémy, dans son livre "Conducteur dans Boulogne et ses environs, paru en 1826, le Chevalier de Berset, colonel, lieutenant de Roi, habitait rue Henry au n° 3, et était Commandant de la place à Boulogne. L'Almanach royal de 1829 confirme encore la présence du colonel de Berset à Boulogne.]

Notice sur M. le chevalier de Berset

M. de Berset est né à Laval, département de la Mayenne. Son père était un ancien officier au régiment de Limouzin. Le jeune Berset entra au service au mois d'avril 1789 comme élève de la marine, où son frère aîné était entré l'année précédente avant l'émigration ; il fit une campagne à St-Domingue sous les ordres de M. de Joyeuse, et revint en France à la fin de 1792. Il abandonna la marine pour servir dans la Vendée et fit la campagne d'outre-Loire avec M. son père sous M. de la Rochejaquelein. Après la destruction de l'armée, n'ayant pu passer la Loire, ils ne rentrèrent dans la Vendée qu'en 1794, et s'attachèrent à l'armée de Charette, où le fils entra comme aide-de-camp. Il passa successivement par tous les grades, et fut nommé chef de division trois jours avant d'être laissé pour mort. En 1797 la loi du 18 fructidor le fit déporter avec son père et son jeune frère, membre actuel de la chambre des députés.

En 1815, M. de Berset prit le commandement des royalistes armés du département de la Mayenne sous les ordres de M. d'Andigné ; en 1816, il fut nommé grand prévôt de ce département, chevalier de St-Louis en 1797, colonel en janvier 1818, et le 23 décembre de la même année, lieutenant de Roi de la place de Boulogne sur mer.

Il raconte lui-même le miracle dont la Providence a récompensé son courage :

"Le 27 février 1796 étant avec le général au village de la Chauvière, je me chargeai de reconnaître une troupe que l'on était venu nous dire n'être qu'à un quart de lieue de nous. Je m'y rendis avec deux cavaliers que je laissai en arrière de moi, leurs chevaux n'étant pas aussi bons que le mien. Je fus seul en avant, et vers un quart de lieue, je trouvai les républicains qui me crièrent de me rendre. Je tournai bride et revins sur mes pas, sans trouver mes deux cavaliers. Le général et le peu de monde qui l'accompagnait avaient quitté le village de la Chauvière avant que j'y fusse revenu.

Je poursuivis ma route sur leurs traces, suivi de près par les républicains. Arrivé sur une petite lande, ne voyant pas bien le chemin que le général avait pris, tournant souvent la tête vers l'ennemi qui me poursuivait, je voulus sauter un fossé dans lequel mon cheval s'abattit. Aussitôt relevé que tombé, je continuai ma route ; mais mon cheval, les narines pleines de boue, ne courait plus avec la même vitesse. Après une demi-lieue de course, voyant que j'étais un peu trop serré de près, je pris le parti d'abandonner mon cheval en passant à pied une barrière. Le général Travot qui était en tête des cavaliers républicains me cria : tu f... le camp. Me croyant à l'abri de la poursuite des chevaux, je lui répondis de venir seul, qu'il saurait à quoi s'en tenir. Malheureusement la barrière pouvait s'ouvrir.

Six cavaliers furent détachés à ma poursuite, mais avant qu'ils eussent pu l'ouvrir et m'atteindre, j'avais gagné une haie qui mettait obstacle au passage des chevaux. J'y laissai le fourreau de mon sabre qui, s'étant engagé dans les épines, brisa mon ceinturon. Là le cavalier qui m'avait suivi de près me tira un coup de pistolet au travers de la haie qui nous séparait. Je me retournai pour lui riposter avec mes pistolets, et de si près qu'il fit un cri quand je l'ajustai. Mon premier pistolet ayant raté, je le jetai par terre, et pris le second qui était à ma ceinture ; mais il fit le même effet, et s'il fut parti, j'aurais blessé le cavalier républicain au dos, car il avait fait volte-face. Il ne me restait plus que mon sabre pour toute défense. Je ralentis ma course ; étant persuadé d'être tué, je ne voulais pas me rendre sans défense, ce qui ne pouvait manquer d'arriver, si j'avais continué de m'essoufler.

Je parcourus un nouveau champ, et traversai une nouvelle haie ; mais un des cavaliers, dont le cheval était le meilleur étant parvenu à passer cette haie, me cria que j'eusse à me rendre, qu'il ne me serait point fait de mal. Le coeur me battait avec vivacité. Le désir ou l'espoir de vivre me conseillait de me rendre ; mais j'avais si souvent dit que je regardais ceux qui s'étaient rendus, sans être gravement blessés, comme des lâches, et persuadé qu'il n'y avait pas de salut pour moi, je lui répondis : Avance ; il me dit de jeter mon sabre. Si tu le veux, lui dis-je, viens le prendre ; Oh ! non, tu t'en servirais. Cet homme, qui n'osait se lancer sur moi avant l'arrivée de ses camarades, y fut déterminé par un motif d'intérêt. Je n'allais plus que ce qu'on appelle en trottant. Ce chasseur me cria de lui remettre mon argent. Alors je pris ma bourse qui contenait une vingtaine de louis, et ma montre ; je jetai l'une d'un côté et l'autre de l'autre, espérant que le désir de retrouver le tout distrairait les républicains de leur poursuite.

Ce cavalier, courroucé de ce que sa proie lui échappait, me cria : Ah je vais te corriger. Viens-y, lui dis-je. Il lança son cheval au grand trot vers moi ; alors je m'arrêtai, et au moment où il arrivait vers moi, je frappai son cheval d'un vigoureux coup de sabre sur le nez, ce qui fit broncher l'animal, et rendit incertain le coup que le cavalier voulait me porter, et que je parai avec plus de facilité.

Je frappai le cavalier à la figure, ce qui le fit tomber sur le côté gauche de son cheval, et dans cette position, à moitié penché vers la terre, je lui assenai deux autres coups sur la tête ; mais au moment où je lui mettais la main sur l'épaule pour le faire totalement tomber, dans l'intention de me sauver avec son cheval, deux autres cavaliers étant parvenus à passer la haie m'attaquèrent.

L'un d'eux me frappa un coup de sabre sur le derrière de la tête. Pendant que je me défendais contre ces deux militaires, les trois autres n'ayant pu passer la haie avaient mis pied à terre, et avaient rejoint leurs camarades. Entouré de cinq individus, n'ayant plus d'espérance de salut, je ne pensai qu'à vendre chèrement ma vie, et me battis en désespéré. Je reçus trois blessures étant debout, dont l'une, un coup de revers au front, me jeta à la renverse. Une fois à terre, mes assaillans me hachèrent et me dansèrent sur la poitrine. Je reçus quinze graves blessures, tant sur la tête que sur les bras et les mains, et qui m'ont réduit à ne pouvoir plus écrire que de la main gauche. La connaissance m'étant revenue avant que ces militaires m'eussent abandonné, je fis le mort, et leur persuadai par ce moyen que je l'étais réellement.

J'avais été blessé sur les onze heures près le bourg de Paulx. Vers quatre heures plusieurs cavaliers et fantassins qui étaient arrivés dans ce bourg voyant trois de leurs camarades que j'avais blessés, et entendant raconter cette aventure, eurent la curiosité de venir me voir dans le champ de genêts où ils me croyaient mort ; je n'avais pas eu la force de bouger de la place. En les entendant venir, je regardais ma perte comme assurée, et résolus de les injurier et de crier Vive le Roi, afin de me faire tuer plus promptement ; mais un sentiment intérieur plus fort que ma volonté me disait d'essayer encore à faire le mort, ce qui m'avait déjà réussi ; mais la difficulté était plus grande ; il faisait froid, et je grelottais. Je me couchai entre deux sillons, et me tins le plus roide possible, les yeux aux trois quarts fermés, et respirant à peine. Ces républicains s'approchèrent de moi. L'un d'eux déboutonna mon pantalon, et trouva dans le gousset de montre 18 francs qui y étaient restés. Un autre vint chercher sous mes aisselles s'il n'y avait pas d'argent, prétendant qu'il avait tué un Vendéen qui en avait de caché de cette manière. Me trouvant encore chaud, il dit à ses camarades, je crois que le b..... n'est pas mort ; mais l'un d'entr'eux me donna un coup de pied contre la jambe et dit, tu vois bien qu'il est roide, au surplus s'il n'est pas mort il en mourra ; je me donne au diable s'il en revient. Ils me tournèrent et retournèrent à diverses reprises, et enfin m'abandonnèrent. L'un d'eux me donna deux coups de pointe de sabre près de la gorge ; mais ils portèrent sur les os et enfoncèrent fort peu.

Vers 5 heures les républicains ayant quitté le bourg de Paulx, une jeune fille de vingt-trois ans nommée Marie Gaborit qui avait pansé les trois républicains que j'avais blessés, vint dans le champ où j'étais couché, accompagnée de sept ou huit paysans, ayant des pelles et des pioches avec l'intention de m'enterrer.

En les entendant approcher je les reconnus à leur manière de parler, et me relevant sur mon séant, seul chose que je pouvais faire, je leur montrai mes blessures en leur disant vive le Roi quand même ! ce qui était notre dicton habituel quand nous éprouvions des désastres. Je les engageai à vouloir bien m'emporter ; mais effrayés du danger qu'ils couraient s'ils eussent été rencontrés me rendant service, ils s'en allèrent. Marie Gaborit bien plus courageuse, et qui s'était prêtée à la demande que je lui avais faite de s'asseoir par terre et d'appuyer ma tête sur ses genoux, me voyant m'endormir après m'avoir fait boire un peu d'eau-de-vie et ensuite un peu d'eau qu'elle avait apportées dans deux fioles, me réveilla en me disant qu'il fallait qu'elle me quittât pour aller chercher du monde afin de pouvoir me faire emporter, les gens qui étaient venus avec elle s'en étant allés. Je la remerciai de ses soins, en lui disant que la bonté de son coeur ne lui permettait pas de me voir mourir entre ses mains, qu'elle ne reviendrait pas sans doute, mais que Dieu seul pouvait la récompenser de ce qu'elle venait de faire pour moi.

Elle me protesta qu'elle reviendrait, ce qu'elle fit en effet, au bout de trois quarts d'heure, accompagnée de six hommes qui me portèrent sur une civière à bras dans un village à une demi-lieue de là, près le château de la Choltière où MMe de la Barre demeurait avec MMe de Carcoüet sa tante. Marie Gaborit avait une soeur nommée Rosalie qui était femme de chambre à la Choltière et qui instruisit ces dames de ce qui venait d'arriver. On m'envoya du linge pour mon pansement, et même une charrette pour me transporter la nuit suivante dans un endroit plus secret ; trop de personnes avaient eu connaissance de mon arrivée dans le village.

Cette promptitude à me transporter ailleurs fut d'autant plus heureuse que les gens de la maison qui m'avaient reçu furent mis à genoux pour être fusillés par les républicains, qui ayant été instruits de mon séjour dans cette maison y vinrent pour me prendre. Si je m'y fusse trouvé encore, ces malheureux auraient été victimes de leur humanité ; ils durent leur salut au conseil que je leur avais donné de dire que des cavaliers de Charette m'avaient emmené et remmené, et les avaient forcés de me recevoir. La chose ayant été soutenue par le mari et la femme, et même par leur enfant âgé de 8 ans, ils ne furent point fait mourir.

Mme de la Barre vint me voir dans plusieurs des endroits où je fus transporté : elle me fit donner le linge et la nourriture qui pouvaient m'être nécessaires ; et la bonne Marie Gaborit se dévoua, en se cachant avec moi au risque d'être fusillée si nous eussions été trouvés ensemble. Je passai ainsi quatre mois, caché, courant chaque jour le risque d'être égorgé dans mon lit. Mme de la Barre étant allée à Nantes, y demanda un sauf conduit pour moi au général Duthil. Je me rendis à Nantes, accompagné de Marie Gaborit qui ne cessa de me prodiguer ses soins jusqu'au moment que je quittai Nantes pour me rendre à Laval.

C'est aux soins empressés de cette bonne fille et aux secours qui me furent donnés par Mme de la Barre que je dois l'existence. Plus heureux en cela que le jeune Charette de la Colinière, âgé de 19 ans, qui, blessé d'un coup de pistolet et de trois coups de sabre à la distance d'un quart de lieue de l'endroit où j'avais été blessé, y fut laissé sans secours quoique plus d'une douzaine d'habitans eussent passé près de lui dans l'intervalle de tems qu'il mit à mourir. Il resta jusqu'au lendemain, 8 heures du matin, réclamant des secours des passans, même un verre d'eau ; rien ne lui fut accordé, tant les habitans étaient effrayés des menaces des républicains qui n'auraient pas pardonné le plus petit secours donné volontairement à un Vendéen." ...

Extrait :

Vie du général Charette

commandant en chef les armées catholiques et royales

dans la Vendée et dans tous les pays insurgés.

par M. Urbain-René-Thomas LE BOUVIER-DESMORTIERS

1823

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F8%2F7%2F870730.jpg)

/image%2F1100213%2F20240413%2Fob_0d2d70_bieilleville.JPG)

/image%2F1100213%2F20240307%2Fob_6611fb_st-lambert-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240403%2Fob_91cd78_michelot-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240401%2Fob_ac3d81_cavalier-vendeen-z.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F93%2F978697%2F127396206_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F91%2F00%2F978697%2F127387913_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F17%2F978697%2F101110885_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F95%2F978697%2F89201870_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F22%2F978697%2F86216699_o.jpg)