LA CAMPAGNE D'OUTRE-LOIRE RACONTÉE PAR UN PAYSAN VENDÉEN ♣ PIERRE-RENÉ MONDAIN

LA CAMPAGNE D'OUTRE-LOIRE

RACONTÉE PAR UN PAYSAN VENDÉEN

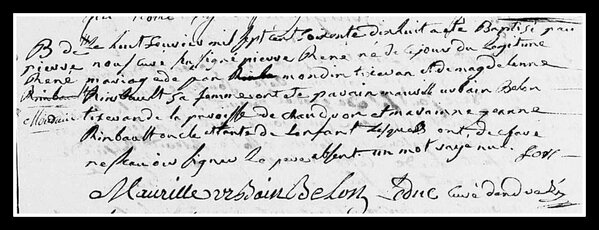

Pierre-René Mondain, de la paroisse d'Andrezé, près Beaupréau, était âgé de quinze ans en 1793. Malgré son jeune âge, il fit le coup de feu dès le début de l'insurrection et se battit bravement pendant toute la guerre, à laquelle il eut la chance de survivre. Il a laissé un curieux manuscrit où sont relatés les principaux épisodes de sa vie de combattant. M. Théodore Muret, à qui ce manuscrit fut confié, nous en a conservé le fragment que voici, relatif à la campagne d'Outre-Loire :

L'armée part d'Ancenis, elle va à Candé, de là à Segré et à Château-Gontier. Me voilà avec mon petit frère, pas un liard, ni assignat, sans le sou. Comment faire ? Je me disais : "Si j'étais guéri de ma blessure, je trouverais du pain en allant en tête de l'armée." Je fis rencontre d'un oncle frère de mon père ; je lui dis : "Prenez soin de mon frère pendant que j'irai au combat ; je ferai en sorte de trouver du pain pour lui et vous en donnerai." Ma blessure finissait de guérir ; je me trouvais mieux ; je marchais toujours d'avant-garde et je trouvais de quoi faire, parce rien n'était épuisé. Cela donnait de la facilité pour trouver de quoi vivre.

Avant de partir de Château-Gonthier, je dis à mon oncle de faire attention de me trouver sur les places où serait campée l'artillerie ; que je m'y trouverais pour leur donner des vivres. Je pars pour Laval. Alors, arrivé à Laval, je fis rencontre, en arrivant, d'un bon logement où nous pouvions loger une quarantaine de soldats, et mon oncle s'y loge avec d'autres oncles et des cousins-germains au nombre de quinze, que nous étions très bien logés et reçus.

L'armée ennemie, qui nous poursuivait sur les derrières, nous faisait un mal terrible ; ils tuaient tout ce qu'ils rencontraient. Le soir du deuxième jour, étant pour nous reposer, voilà une fusillade sur la route de Château-Gontier, dans une lande, près d'une chapelle, à peu près à une heure de marche. L'on crie : Aux armes ! Je prends mon fusil, mes cartouches, je me transporte sur la route avec l'artillerie. Etant arrivé dans cette lande, l'ennemi s'était couché par terre en nous attendant à pied ferme. Nos éclaireurs ne s'aperçoivent pas du piège que l'on nous tend ; les républicains font feu à bout portant. Comme c'était la nuit, personne ne se connaissait ; nous étions pêle-mêle parmi les Bleus. On reconnaissait notre ennemi aux feux de leur armure, que l'on voyait leurs habits bleus et blancs ; l'on se demandait des cartouches les uns et les autres. En quelques minutes nous les forçons d'abandonner le champ de bataille, nous les poursuivons jusqu'à Entrammes et nous y couchons.

Le lendemain, nous retournons à Laval. Notre ennemi prend position où nous avions couché, il fait un camp découvert, il abat tout sur les routes, fait tout pour nous attendre à pied ferme ; mais Dieu voulait nous faire voir que rien ne lui est impossible. Nous marchons contre notre ennemi, et toute l'artillerie. Ils étaient 35 à combattants ; leur position avantageuse leur valait un tiers de plus.

Le combat commence ; il y eut un peu de temps que nous ne savions qui aurait la victoire. Je me trouvais le long d'un jardin où j'avais une belle position. J'étais couvert jusqu'à la poitrine. Ils forment le carré dans leurs rangs ; ils ne veulent pas abandonner que par la force. Je tirais à cent pas dans ces carrés ; je prenais plaisir, car je les prenais par le flanc droit ; je fis du mal aux Mayençais ; je les connaissais par leur habit blanc. J'ai toujours tiré, sans me déplacer, une dizaine de coups.

Alors la déroute se met dans leur armée. Nous les poursuivions l'épée dans les reins ; ils descendent le vallon, ils perdent une pièce de canon qui tombe sous le pont. Dans cette affaire, il n'y avait pas de temps à perdre. Je m'élance, moi et bien d'autres ; nous arrivons sous le pont. Ils avaient une pièce de l'autre côté qui nous faisait un mal terrible ; nous tuons tous les canonniers ; nous chargeons la pièce de suite, nous la tournons sur l'ennemi, nous leur tuons bien du monde. Je prends un sac d'officier où il y avait bien du butin, une paire de souliers tout neufs, deux sous six deniers : voilà un fameux butin.

Nous arrivons à Château-Gonthier sur le soir, bien fatigués ; les ennemis se retranchent dans le bosquet ; ils font un feu par dessus la rivière qui nous tue bien du monde ; j'étais d'avant-garde. Je m'y porte avec le général Stofflet qui ne fait qu'un saut. Il met la déroute dans leurs rangs ; nous les poursuivons sur la route d'Angers et sur la route de Craon. On pose des gardes et nous couchons à Château-Gonthier.

Le lendemain, nous allons au château de Craon où nous avons eu une affaire qui n'a pas duré longtemps. Sitôt nos premières décharges, ils abandonnent le château ; nous poursuivons l'ennemi de tout côté. Je courais après deux gardes nationaux ; je les fais prisonniers, je les mène au général Stofflet qui me dit : "Où as-tu pris ces deux hommes ? - Je les ai faits prisonniers en leur promettant de les reconduire chez eux." Le général me donne deux assignats de 5 francs, en me disant qu'il se rappellerait de moi. Je remercie le général et vas conduire ces deux hommes chez eux, qu'ils voulaient me récompenser. Je leur dis que la récompense que je voulais, c'était qu'ils ne prennent jamais les armes contre nous et notre armée vendéenne. Ils m'ont embrassé en pleurant et me jurèrent qu'ils ne prendraient jamais les armes.

Alors, nous partons pour Laval, où je rejouins mon frère qui était content de me voir. Je lui avait apporté du pain. Alors, nous partons pour Mayenne où nous avons une petite affaire de peu de conséquence ; il y eut quelques hommes de tués. Nous couchons chez des gens qui me donnèrent une paire de bottes avec une maire de pistolets. Je me trouvais satisfait de tout cela.

Le lendemain, nous partons pour Ernée où nous nous battons avec acharnement. Cela ne dura pas longtemps. j'ai reçu une blessure légère aux doigts de la main droite, qui ne m'a pas empêché d'aller mon train. Nous arrivons à Fougères où nous nous battons avec acharnement ; cela a duré au moins deux heures. Nous eûmes le pillage ; mais moi et mon petit frère, nous entrons chez un notaire où il y avait un tiroir bien rempli d'écus ; je sortis de la maison sans prendre un sou. Je me disais à moi même que celui qui me conduit aurait soin de moi ; cela a arrivé ; je n'ai jamais été trompé ; j'ai toujours vécu et pas d'argent en mon pouvoir, que la faible somme de deux sous six deniers : voilà tout mon vaillant.

Nous couchons à Fougères. Le lendemain, nous partons pour Antrain où nous couchons. Le lendemain, nous partons pour Dol où nous restons deux jours pour décider quelle route nous allions prendre. Il fut décidé que nous irions à Granville, passant par Pontorson ; de là à Avranches où nous partons pour Granville. Je fus avec bien de mes camarades de la Chapelle-du-Genêt qui restèrent sur le champ de bataille, je fus plus heureux qu'eux. Je revins à Avranches où je trouvai mon oncle Mondain avec mon frère qui n'avaient point de vivres ; je leur en donnai tant soit peu, car le pain devenait rare.

Nous restons là un jour et nous revenons à Pontorson, ensuite à Dol où nous attendons la décision quelle route nous prendrons pour nous en revenir. Nous savions que la troupe du général Rossignol était à Rennes à notre poursuite. Le premier jour, sur le soir, j'étais en ville. Tout à coup, l'on crie : Aux armes ! aux armes ! Sitôt, l'ennemi entre par le faubourg sur la route de Pontorson ; il pénètre un peu avant ; nous courons à leur rencontre, nous les mettons en déroute sur Pontorson. Nous perdîmes quelques personnes qui furent sabrées par la cavalerie qui pénétra jusque dans la ville. Nous rentrons vers neuf heures du soir. Nous plaçons des gardes en attendant le lendemain, qui fut une journée des plus belles dans la campagne que nous avons faite de l'autre côté de la Loire.

A huit heures du matin, nous nous mettons en marche sur Pontorson et Antrain. Nous faisons face à notre ennemi qui croyait bien nous défaire notre armée ce jour-là ; mais Dieu nous a donné l'avantage sur lui. Nous le repoussons sur les deux points ; nous lui faisons partout éprouver une perte considérable.

L'affaire sur la route d'Antrain fut longue à décider. Il y avait un petit ruisseau où nous eûmes de la peine à passer, rapport qu'il y avait un ravin qui leur était avantageux. Ils étaient placés sur la hauteur, dans les fossés, couverts jusqu'à la poitrine, ce qui nous empêchait de pouvoir passer le ravin. Le général Stofflet vient en avant, nous dit : "Soldat, cinquante hommes de bonne volonté pour passer cette petite rivière, et l'affaire sera bientôt décidée." Je me trouve près de lui ; nous partons ensemble, nous courons de vive force et nous passons.

La route avait un détour en cet endroit. Sitôt passés, on ne pouvait nous faire de mal. Nous étions trois personnes. Je dis au plus vieux : "Faites la courte échelle, je vais débusquer ceux qui tiennent dans le fossé". Alors, je monte sur les épaules du vieux ; je m'ajuste par le bout du fossé, par le flanc droit de l'ennemi. Je tirais à dix pas ; on me donnait les fusils chargés ; je me baissais à tous les coups ; je reprenais ; nous fûmes une bonne affaire ; ils partent du fossé en pleine déroute. Nous les poursuivons l'épée aux reins, nous leur prenons toutes leurs charrettes, ambulances, canons, caissons, enfin tout ce qui concerne le matériel de leur armée.

Nous arrivons à Antrain sur le soir pour passer le pont. L'ennemi avait placé des gardes sur tous les points, pensant que nous ne viendrions pas loger chez eux. Le général Stofflet prit cinquante personnes de bonne volonté pour prendre le poste avancé. Il avance auprès du pont. Je faisais partie de ses vieux soldats, quoique jeune.

Il s'en trouve un de Cholet qui dit : "Si quelqu'un veut me suivre, je réponds d'étouffer la sentinelle avancée, et nous nous rendrons maîtres du poste" ; ce qui se fit. Alors, nous allons doucement. Il faisait nuit : l'on va droit au pont par le bout où il y avait une sentinelle qui faisait les cent pas. Lorsqu'il se tourne après que nous fûmes approchés de près, celui qui devait faire le coup va derrière lui, se jette dessus, l'étouffe dans ses bras. Nous courons de suite sur l'autre sentinelle qui n'eut pas le temps d'entrer dans le corps de garde. On égorge le poste, nous entrons dans la ville en criant : Vive le Roi ! Les soldats, qui ne s'attendaient pas à cette chose-là, se sauvaient des maisons. A mesure que nous voyions notre ennemi sortir des maisons, nous les terrassions à coups de sabre et baïonnette et coups de fusil.

Nous poursuivons notre ennemi hors de la ville, à deux lieues. Nous rentrons sur les dix heures du soir, sans savoir où je logerais. Je m'en vas droit à l'endroit où j'avais logé en allant. Je trouve mon petit frère et mon oncle qui en prenait soin ; je lui demande s'il y avait de quoi faire la soupe ; ils me disent qu'il y a de la soupe trempée que les républicains avaient laissée et qu'ils n'avaient pas eu le temps de la manger ; cela nous fut avantageux.

Le lendemain nous partons pour Fougères, où nous n'avons trouvé personne à combattre. Nous faisons séjour là.

Nous partons pour Mayenne le surlendemain. Nous arrivons à Ernée, où je couche, et de là à Mayenne où nous couchons le lendemain.

Nous revenons à Laval, et de là nous prenons la route de la Flèche, pour aller attaquer Angers.

Enfin, nous arrivons à Angers. Nous sommes divisés sur tous les points. Je fus à la porte Saint-Michel, où je mangeai la soupe à des personnes qui ne nous croyaient pas si près d'eux.

Le combat commence ; je fus démonté de mon fusil qui fut coupé en mettant en joue. Il me cassa le pouce gauche ; je fus obligé d'entrer dans une maison pour demander de quoi "embourrer" ma blessure. Je fais cela vite. En face de moi, il y avait une pièce qui jouait et qui avait été abandonnée, parce que les canonniers avaient été blessés. Je dis à quelqu'un de venir m'aider, que je pointerais et que je pourrais faire sauter quelque chose dans la porte de Saint-Michel. Je tire deux coups ; il vient un boulet qui démonte l'affût, et de la mitraille qui blessa deux hommes et en tua deux autres.

Je me trouve resté avec deux hommes et nous nous retirons dans des maisons où je trouve de nos gens qui n'avançaient pas. Je dis à un qui était sur un lit : "Pourquoi n'avances-tu pas ?" Il me répond : "Ceux qui sont pressés vont devant". Je lui ôte son fusil, je sors de la maison, je traverse le carrefour Saint-Michel en courant. Une balle traverse ma veste sous l'aisselle droite, me casse une petite bouteille où j'avais de l'eau-de-vie pour panser ma blessure, traverse ma chemise, fait un trou à mettre un oeuf ; mon chapeau est emporté d'un biscayen. Je ne reçois aucun mal. Dieu m'a conservé avec sa puissante Mère, où je m'étais mis sous sa protection, avant de partir pour la Grande Armée.

Etant au pied de la porte Saint-Michel, il y avait un fossé qui était gardé par la troupe de la ville. Sitôt que nous voulions passer, on faisait une décharge sur nous de vingt à trente coups de fusils. J'ai été là jusqu'au lendemain soir à la brume. Je me trouvais avec la commune de la Chapelle-du-Genêt ; nous étions en avant garde ; nous étions tous paroissiens. Nous avons laissé une vingtaine de personnes mortes et des blessés que nous avions à ce poste-là.

Sitôt que je pus sortir du poste où j'étais, je traverse la place que j'avais passée en allant ; je courais de toutes mes forces ; on me tire et on ne me touche pas. J'entre dans une maison où je trouvai une femme ; je lui demande du pain, il paraît un homme qui me dit : "Je vais t'on donner". J'arme mon fusil, j'entre dans un jardin que je passe vite par dessus un mur pour arriver dans un chemin.

Je ne savais pas quelle route l'armée avait prise. Je trouve une femme qui me dit qu'elle était allée à Pellouailles. Je lui dis : "Montre-moi la route". Elle vient me la montrer ; je la remercie, je file mon noeud ; j'arrive à Pellouailles sur les onze heures du soir, tout seul.

Là, je rencontre l'armée, où nous avons couché. Le lendemain, nous partons pour la Flèche.

Sitôt partis de Beaugé, l'ennemi nous poursuit sur les derrières, tue tout ce qu'il trouvait. Je fais rencontre de mon petit frère avec mon oncle ; je leur dis de ne pas rester en arrière, vu que notre ennemi tue tout.

Nous allons près du bourg de Clefs. L'on coupe l'armée en deux. Je me trouve de l'arrière-garde. Je fus obligé de retourner sur mes pas ; nous fûmes jusqu'à une lande où notre ennemi avait fait halte. En arrivant, nous faisons un feu bien nourri ; mais notre ennemi avance avec son artillerie légère, ce qui nous met en déroute.

Arrivés à Clefs, nous voulons nous retrancher, il fut impossible. Un renfort de l'avant-garde, qui voulait prendre la Flèche, vient à notre secours ; nous retournons ; nous les menons à la lande, encore la même chose, la déroute se prend chez nous, et nous revenons au même endroit.

Une troisième fois, nous les menons dans la lande ; ils forment le carré ; ils avancent sur nous ; je me trouvais à l'arrière-garde ; la déroute était complète, je ne pouvais plus courir ; je me dis : "A la grâce de Dieu ! si je péris, je périrai". Je prie un de nos cavaliers de me monter derrière lui ; je ne trouve personne.

Je me trouvais seul ; je fus encore longtemps ; je vis deux hommes qui venaient à travers un champ, qui me joignirent. ils me dirent : "Nous sommes perdus !" Je leur réponds que non, que Dieu nous sauverait ; ne nous désunissons pas.

Aussitôt, nous apercevons trois cavaliers qui s'avançaient. Je dis "Mettons chacun cinq balles dans nos fusils et nous ne les craindrons pas" ; chose que nous fîmes.

Nous laissons approcher de nous à cinquante pas. Lorsqu'ils s'avancent sur nous, nous faisons une décharge de nos armes ; nous en jetons deux par terre, et les deux chevaux. Celui qui ne se trouve pas blessé fonce sur moi, arrive à ma droite, me donne un coup de pistolet, me blesse en effleurant le bras gauche. Mes camarades se trouvent à sa droite ; ils se sauvent et me laissent seul.

Je n'avais pas de baïonnette à mon fusil, ce qui me causa du mal ; le cavalier retourne son cheval sur moi pour me sabrer. Je donne le bout du caton de mon fusil au nez du cheval ; je manquai de le faire tomber ; je m'approche du fossé, je m'élance, je ne manque pas mon coup. Il m'appuie un coup de sabre sur la main gauche, me blesse comme je sautais. Sitôt arrivé sur le fossé, je déchire ma cartouche ; de suite, il prend la fuite et s'en retourne à ses camarades pour voir s'ils étaient morts.

Je poursuis ma route, j'arrive au bourg de Clefs où je trouve l'armée qui s'était retranchée.

Je trouve de mes camarades, jeunes gens qui faisaient partie de ma compagnie que je commandais. J'avais vingt hommes qui m'obéissaient et nous allions à notre volonté toujours en tirailleurs, ce qui faisait que nous n'avions jamais de repos. Je leur dis : "Comment m'avez-vous abandonné dans la lande, lorsque vous avez avancé ? - Nous avons fait demi-tour et nous avons eu bien de la peine à nous sauver ; nous sommes bien contents de vous voir". Je leur dis que je ne pouvais plus tenir, lorsque l'on m'a blessé.

Au même instant, l'ennemi tombe sur les avant-postes de notre armée ; il tire à mitraille, je reçois une blessure au côté gauche, dans le flanc, qui ne fit qu'emporter la peau, en sorte que mes boyaux ne furent pas offensés. Je me retirai du mieux que je pus, pour sortir des rangs.

Je passe près du général Stofflet, qui me connaissait fort bien ; il me dit : "Où vas-tu ?" Je lui réponds que j'ai reçu trois blessures, que je ne pouvais plus marcher. De suite, il descend pour me faire monter sur son cheval. Je ne voulais pas, rapport qu'il y avait encore de l'ouvrage à faire. Il commanda à un de ses cavaliers de me transporter aux ambulances pour me panser mes blessures ; je perdais tout mon sang.

Arrivé à la Flèche, je fus bien traité, l'on me donna tous les soins possibles ; l'on me mit sur mon côté un remède, et, après quarante-huit heures, je me trouvais guéri pour retourner aux combats.

Arrivé au Mans, notre ennemi vient nous trouver. De suite, il fallait encore recommencer. Je fais en sorte de retrouver dix des jeunes gens que je commandais, tous volontaires. Nous venons auprès du pont ; avant d'arriver au Mans, nous trouvons une belle place pour tirer ; nous avions une tranchée ; nous laissons arriver notre ennemi à deux cents pas, nous faisons une décharge avec l'artillerie masquée que nous avions, et nous repoussons l'ennemi jusqu'aux sapins ; ils nous ramènent comme nous les avions menés.

Le général Stofflet arrive, nous dit : "Jeunes gens, vous avez toujours été braves, il faut mourir aujourd'hui avec moi, ou nous serons vainqueurs de notre ennemi, et nous retournerons dans notre pays".

Cela nous donne du courage ; nous repoussons notre ennemi jusqu'aux sapins, comme l'autre fois. Il nous ramène au pont. Je reçois une blessure dans la jambe, d'une balle morte qui me fait un peu souffrir ; je fus obligé d'abandonner et de rentrer au Mans.

Le soir étant venu, la déroute se prend ; je ne le savais pas. J'étais à mon logement chez un menuisier qui s'était ombragé (caché) depuis deux jours, et qui parut et me dit : "Mon jeune homme, voulez-vous mourir ici ?" Je lui réponds : "Comment cela ?" - Votre armée est partie et vous êtes seul."

Alors, je prends mon arme et je sors ; il était dix heures du soir ; je fus sur la place, tout était parti. Il y avait un monceau de monde qui était étouffé dans l'entrée du pont. Je passe par dessus, et l'on me dit, après avoir passé le pont, que l'armée était bientôt rendue à Laval.

Je vais à Laval ; j'arrive le lendemain, à dix heures du soir ; je vais à mon ancien logement pour voir si mon petit frère n'était pas venu pour me trouver. Je pensais qu'il était resté dans le tas de morts au Mans. A minuit, mon frère arrive au logement. On lui dit que j'étais arrivé. Là-dessus, il s'en va par la ville, criant : "Mon frère Pierre !" et toujours la même chose. La confusion du grand monde où nous nous trouvions faisait que je ne pus le voir.

Arrivant à Ancenis, je trouve ce petit frère qui criait de toutes ses forces. Je lui disais : "Ne pleure pas, nous allons passer la Loire et nous irons chez nous", chose qui ne fut pas. Il n'y avait pas de bateau pour passer.

L'ennemi tombe le lendemain sur nous, l'armée va à Savenay où elle fut toute défaite.

Moi et mon petit frère, nous allons en côtoyant la Loire, pensant toujours trouver un passage ; n'en trouvant pas, nous allons dans une ferme de la commune de Varades, où nous fûmes bien reçus ; on nous cache dans un chaumier que l'on creuse. Voyant que l'on faisait des recherches partout, nous y fûmes trois jours ...

LA VENDÉE HISTORIQUE

1912

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F8%2F7%2F870730.jpg)

/image%2F1100213%2F20240423%2Fob_084548_gendarmes-z.jpg)

/image%2F1100213%2F20240413%2Fob_0d2d70_bieilleville.JPG)

/image%2F1100213%2F20240307%2Fob_6611fb_st-lambert-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240403%2Fob_91cd78_michelot-zz.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F93%2F978697%2F127396206_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F91%2F00%2F978697%2F127387913_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F17%2F978697%2F101110885_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F95%2F978697%2F89201870_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F22%2F978697%2F86216699_o.jpg)