LA ROCHE-BERNARD (56) NANTES (44) - FRANÇOIS-MARIE-VICTOR HERBERT PRADELAND ET SON ÉPOUSE, JEANNE LEMERCIER

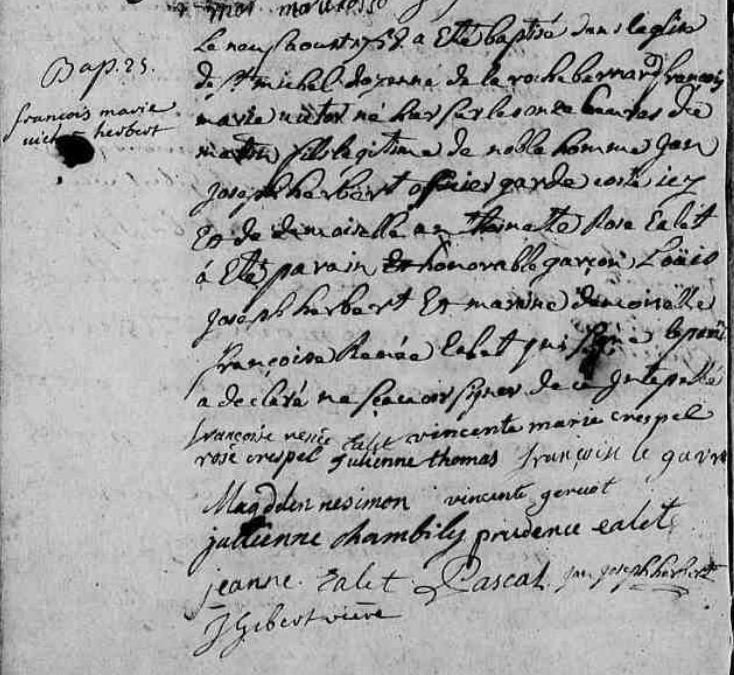

Fils de Jean-Joseph Herbert, sieur de Pradeland, officier garde-côte, et d'Antoinette-Rose Talet, François-Marie-Victor est né à La Roche-Bernard (56) le 8 août 1758, a été baptisé le lendemain.

Il fut capitaine de navires de 1776 à 1792. Entre 1784 et 1791, il conduisait quatre expéditions de commerce triangulaire dans le Golfe de Guinée, pour rejoindre Saint-Domingue.

De 1792 à 1818, il fut propriétaire terrien, propriétaire à Saint-Julien-de-Concelles, Basse-Goulaine, Saint-Sébastien et Nantes.

Il fut candidat à l'assemblée de canton, dont le chef-lieu est alors Saint-Sébastien, pour Basse-Goulaine en 1797. " A cette époque, il refuse de se compromettre avec le régime républicain." Puis il fut nommé par le préfet maire de Saint-Sébastien, le 25 frimaire de l'an XII (15 décembre 1803) jusqu'en 1825.

Il épousait à Nantes, paroisse Sainte-Croix, le 14 juillet 1789, Jeanne Lemercier, fille de Joseph Lemercier, maître en chirurgie, et de Marguerite-Jeanne Bouju, née le 13 octobre 1765, en la paroisse d'Auvers-le-Hamon - diocèse du Mans - domiciliée paroisse de Beaumont pied de boeuf, diocèse du Mans.

François-Marie-Victor Herbert de Pradeland est décédé à Nantes, le 5 juin 1825.

Son épouse, JEANNE LEMERCIER, naquit le 13 octobre 1765 en la paroisse d'Auvers-le-Hamon (72). Elle eut à traverser la période la plus agitée, la plus tumultueuse de l'histoire de l'humanité. Dieu, pour la soutenir à travers ces grandes crises, et pour l'élever à la hauteur de la mission qu'il lui destinait, lui accorda deux choses, une excellente mère et une âme forte.

Sa mère, en femme chrétienne, guidant sa fille à travers les rudes sentiers, dès les premiers ans lui inspira la douce piété et la vive compassion pour les pauvres : l'une, par ses exemples ; et l'autre, par le spectacle de l'infortune. C'était dans le réduit de l'indigence, auprès du lit des malades, qu'elle faisait à sa fille la leçon de la charité. Femme de médecin, madame Lemercier, escortée de ses jeunes enfants, faisait fréquemment de longues courses dans la campagne, pour visiter les pauvres, soigner les infirmes et panser les plaies les plus dégoûtantes. Une sage fermeté jointe à une grande tendresse, selon les traditions d'un âge qui n'est plus, donnait à l'enseignement de cette noble mère une indélébile puissance ; et sa fille, qui regardait sa mère comme une sainte, a déclaré souvent que ces graves leçons n'avaient pu s'effacer de son coeur.

Aussi, de bonne heure, elle était mûre pour la vertu. A ces époques de terribles épreuves, dans ce grand naufrage social où tant de faibles âmes sombrèrent, dans ces temps malheureux où la Religion persécutée fuyait devant les bourreaux et où les chrétiens timides perdaient souvent l'intrépidité de leur foi, elle avait conservé toute l'indépendance de ses croyances chrétiennes, toute la ferveur de sa piété. La vue des maux affreux qui ensanglantèrent la patrie, souillèrent les moeurs françaises, et avilirent, pour un temps d'humiliation méritée, cette belle et chrétienne France, la fille aînée de l'Église ; la grossièreté, la corruption, la cruauté et toutes les misères se produisant avec l'impiété, pénétrèrent cette âme droite et vertueuse d'une indicible horreur et d'une immense tristesse. Elle se sentit attachée pour jamais à la Religion qui seule eût prévenu et qui seule pouvait réparer ces malheurs ; elle se dévoua, dès lors, selon ses forces, à faire le bien et à relever les ruines.

C'est le 14 juillet 1789, jour mémorable qui ouvrait l'ère d'une terrible révolution, que, bien jeune encore, Jeanne Lemercier épousa M. Herbert Pradeland.

Dans le monde qui la connaissait et où se passait sa vie, on ne fut pas peu surpris de voir cette femme, jeune, riche, jolie et aimable, oublier tous ces avantages, pour ne s'occuper que de la pratique du bien et du soulagement des pauvres. Son coeur compatissant et généreux savait déjà se dévouer à toutes les infortunes.

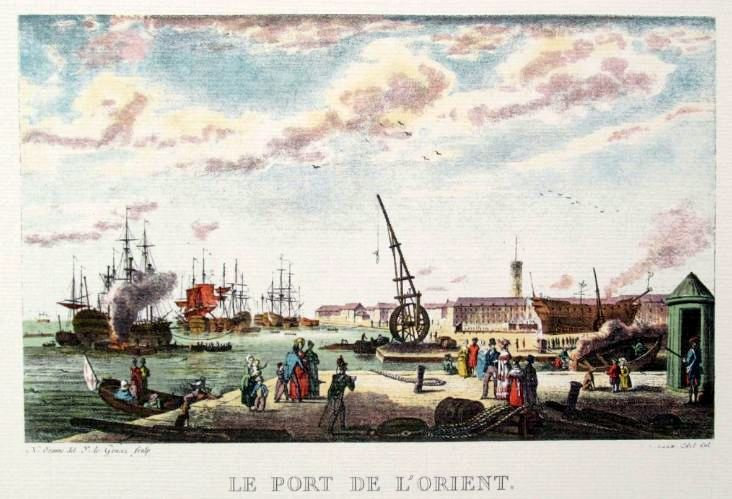

Pendant son séjour à Lorient, où l'avait fixée l'emploi de son mari, nommé commandant du port, elle fit d'incroyables efforts pour soulager les victimes de nos discordes civiles. Plusieurs familles d'émigrés lui durent d'importants services et de généreux secours.

Un officier de notre marine, M. Lebesque, échappé avec peine à un naufrage, jeté sur la côte, blessé à un oeil et gravement malade, reçut dans la famille Pradeland la plus noble hospitalité : huit mois durant, la jeune femme lui donna ses soins, et parvint à lui sauver la vie.

Un autre naufrage et la mort de plusieurs passagers avaient laissé sans appui une pauvre jeune Espagnole, Madame Pradeland, n'écoutant que son coeur, se présente des premiers au rivage, et réclame cette épave de la charité. Elle adopte l'enfant, l'élève et assure son avenir.

Dieu seul sait tous les actes, tous les sacrifices de cette âme dévouée ; et Lorient, alors surtout peu avancé dans les voies religieuses, conserva longtemps le souvenir de la jeune et charitable Dame.

Mais Dieu l'appelait à Nantes. C'est là qu'elle devait vivre, c'est-à-dire faire le bien, et, comme les âmes d'élite, créer et inspirer l'amour et le zèle des oeuvres ...

Cette femme eut l'insigne honneur d'être choisie par la Providence, et de devenir dans la ville de Nantes l'instrument actif et puissant, quoique toujours humble et modeste, de la charité qui fait des miracles. Tout était à créer : les maux étaient immenses. Madame Pradeland s'attacha aux oeuvres les plus héroïques et les plus nécessaires.

Nous l'avons dit, elle était jeune, riche, recherchée dans le monde : loin d'en être séduite, elle vécut comme une chrétienne, et fit de ces choses que nous lisons, non sans étonnement, dans la vie des Saints. Elle passe une partie de ses journées au milieu des pauvres et des malades, à l'Hôtel-Dieu, dans ce triste rendez-vous de toutes les misères. Et comme il y a, dans ces grandes infirmeries de nos grandes villes, des maux plus hideux que d'autres, elle les choisit de préférence. Chose admirable ! elle demande l'entrée de ces salles où sont renfermées ces pauvres filles, perdues et sans nom, rebut de la société, honte de leur sexe, et sujet d'horreur pour une femme délicate.

C'est à cette plaie qu'elle s'attache, à ces êtres dégradés qu'elle s'adresse ; à ces êtres qui d'abord ne comprennent pas. Et qui s'en étonnerait ? jusqu'à cette époque (1810 - 1815), toute éducation religieuse était si négligée !

Madame Pradeland leur parle de vertu, de Dieu, de l'éternité ; elle leur inspire la honte, le repentir, le désir du retour : elle leur en offre les moyens.

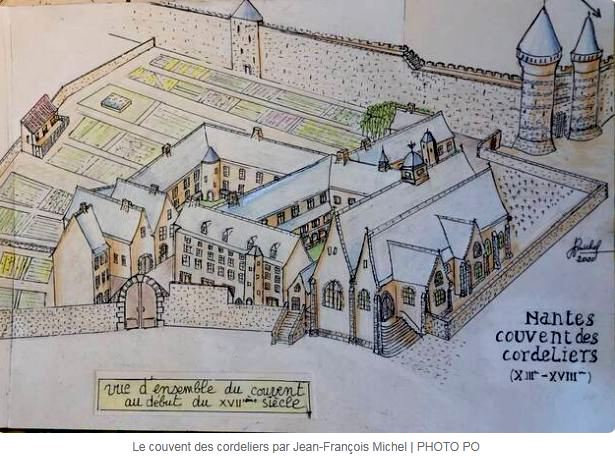

Persuadées par tant de vertus, quelques-unes de ces malheureuses acceptent un asile. Leur bienfaitrice les met dans une chambre, sous la direction d'une personne âgée. Lorsqu'elles sont plus nombreuses, elle fait venir quelques religieuses de Paris, de l'ordre du Bon-Pasteur, qui occupèrent l'hôtel Poterie. L'oeuvre prospéra. Le local devenant trop petit, Madame Pradeland s'occupa d'établir cette communauté dans l'ancienne maison des Cordeliers. De vastes bâtiments, des cloîtres, une chapelle, semblaient présenter tous les avantages désirables.

Cependant, l'air ayant été jugé insalubre, elle et son mari, qu'elle avait su pénétrer de son esprit de charité, et qui, loin de la contrarier, la secondait dans ses oeuvres, acquirent, dans le quartier le plus sain de la ville, une magnifique propriété, des hôtels habités avant 1789 par les plus riches commerçants, et des jardins vastes comme des parcs, dans une situation des plus belles.

Ainsi furent traitées par la charité ces malheureuses filles repenties, pour lesquelles le monde qui les avait perdues, n'a plus que du mépris, comme pour leur adoucir autant que possible les austérités de la pénitence.

Une énorme somme fut dépensée pour cette acquisition. Madame Pradeland ne fut pas seule à la fournir, mais elle y contribua largement, ainsi qu'aux frais d'appropriation et à l'érection de la chapelle ...

Madame Pradeland avait remarqué que ce qui manquait surtout à ces malheureuses créatures qu'elle s'attachait à sauver, c'était l'instruction, et que celles qui avaient été religieusement élevées, étaient bien plus accessibles aux conseils de retour à la vertu. D'ailleurs, elle avait tous les jours sous les yeux le désolant spectacle d'une multitude d'enfants vaguant sur les rues, sans surveillance, sans retenue, sans secours : nos places, nos quais, étaient constamment couverts de ces nombreux enfants de l'un et l'autre sexe, livrés à l'oisiveté, à tous les défauts qu'elle inspire, à tous les dangers de l'abandon dans une grande cité.

Pour les garçons, nos écoles de Frères et nos autres écoles publiques ont, depuis et peu à peu, conjuré ces dangers, et recueilli ces milliers d'enfants. Pour les filles, c'est Madame Pradeland qui a doté notre ville de ses écoles de charité.

Ici, je serais bien tenté de vous rapporter tout au long un petit mémoire délicieux de simplicité, d'esprit de foi et d'intéressants détails, fait par Madame Pradeland elle-même, et adressé le 28 mars 1819 à Mme Mainard, d'Angers. J'y puiserai du moins largement, persuadé que cette lecture ne peut que vous être agréable et utile :

"Il m'est difficile de vous donner un détail positif sur la fondation de l'école des filles chrétiennes du Sanitat (hospice général de Nantes). C'est l'oeuvre de Dieu, que sa providence a seule conduite. Si j'avais été plus fidèle aux inspirations de sa grâce, j'aurais de grands secrets à vous communiquer ; mais, pour satisfaire vos désirs, je vais entrer en quelques détails avec vous. Puissent-ils servir un jour à la gloire de Dieu, et encourager quelque autre personne, fût-elle comme moi dépourvue de talents et même d'éducation, à entreprendre quelque chose pour sa gloire.

C'est donc au mois de mai 1813 qu'une personne dont je connaissais les vertus et admirais la sainte vie, me dit qu'elle était chargée de me prier de solliciter auprès de MM. les administrateurs du Sanitat, pour obtenir d'eux une école gratuite pour les petites filles. Cette personne ajouta qu'elle était pressée depuis longtemps de me faire connaître la volonté de Dieu, qui m'avait choisie pour accomplir cette oeuvre. Elle me dit aussi qu'une bienfaitrice, qui voulait garder l'anonyme, mettrait à ma disposition quinze cents francs pour payer la pension d'une soeur classière. Cette somme me parut fort peu de chose ; mais, après avoir pris conseil de mon digne directeur, je ne m'arrêtai plus à ces réflexions, et j'allai trouver M. Garnier, vicaire général ; M. le curé de Notre-Dame, et M. Dufou, maire de Nantes. Ce dernier me promit d'appuyer ma demande, mais il me donna peu d'espoir de réussir. J'étais dans ce moment animée d'un grand désir d'accomplir la volonté de Dieu, et je lui disais fréquemment, dans mon intérieur : Mon Dieu, qui connaissez ma faiblesse, donnez-moi l'intelligence nécessaire pour accomplir votre sainte volonté !

Je me présentai dans cet esprit au bureau de l'administration du Sanitat. Ces messieurs refusèrent ma proposition, trouvant la somme de quinze cents francs insuffisante pour la pension d'une soeur ; mais ils me promirent que si je pouvais me procurer les moyens de payer une pension de deux cents francs, ils me donneraient un local pour la classe. Je fis part à M. l'abbé Garnier de mon peu de succès. Il me promit d'écrire à M. Duchesne, supérieur général des Filles de la Sagesse ; et, peu de temps après, il me communiqua la réponse jointe à une lettre de la supérieure de Saint-Laurent, qui acceptait les quinze cents francs proposés et s'engageait à payer à l'hospice du Sanitat 200 francs de pension pour une soeur classière, et cela pendant neuf années seulement.

La donatrice des quinze cents francs a toujours gardé l'anonyme ; mais elle était, à ce qu'il paraît, placée de manière à avoir connaissance de tout ce qui se passait, et, satisfaite sans doute de la générosité de la communauté de Saint-Laurent, elle ajouta à la somme de 1.500 francs celle de neuf, et la communauté de Saint-Laurent a bien reçu deux mille quatre cents livres, aux conditions ci-dessus.

MM. les administrateurs du Sanitat se trouvant satisfaits de la pension, peu de jours après arriva la soeur Marianne, qui ouvrit l'école gratuite le 12 janvier 1814."

Ne pensez pas qu'une telle oeuvre se fit sans peine, qu'il n'y eut pas pour la fondatrice des traverses, de dures épreuves et les plus imprévues, de véritables persécutions. Les oeuvres de Dieu ne marchent pas autrement.

"Cette pauvre soeur Marianne se trouvait isolée au milieu d'une grande famille. Elle n'avait que moi pour soutien, et ses dépensees étaient bornées à mes petits moyens. Elle recevait à son école tous les enfants qui se présentaient, ne considérant pas le local ; et je ne m'y opposais pas, espérant que le temps ferait prendre de la consistance à notre établissement. Je lui parlais souvent de la nécessité de travailler à réformer les moeurs corrompues, et d'accepter les traverses qui se présentaient et contre lesquelles nous n'avions d'autre recours que la prière.

Trois mois après l'ouverture de l'école, il y avait 80 écolières. L'appartement était si petit, qu'il ne pouvait les contenir. Une chambre voisine étant vacante, je me hasardai à faire ouvrir une porte à mes frais ...

Le nombre des enfants ayant encore augmenté, je me trouvai de nouveau fort embarrassée ; car j'avais à cette époque beaucoup d'ennemis. Dans cet état de peine, je demandai à Dieu, dans la sainte communion, de m'éclairer. Il me vint la pensée d'inviter les administrateurs du Sanitat à visiter notre école, afin de les y intéresser en les rendant témoins du bien qui s'y faisait. Je réussis parfaitement. Ces messieurs me dirent, en sortant de l'école, qu'ils me permettaient de disposer de deux chambres qui joignaient la classe. J'y mis aussitôt les ouvriers, et fis disparaître les cloisons.

Mais cet accroissement me suscita un nouvel embarras : il me fallait une seconde soeur, et je n'avais pas les moyens de payer sa pension. Je m'adressai, etc ..."

N'est-il pas intéressant de suivre, dès son principe, les difficiles mais pourtant rapides progrès de cette oeuvre de nos écoles chrétiennes. L'esprit de foi, la pureté d'intention, l'imperturbable confiance dans le Dieu à qui tout est possible, soutenaient Madame Pradeland et triomphaient de tous les obstacles. Et, au milieu des embarras et des épreuves, Dieu console ; pour soutenir et pour récompenser, il fait surabonder la joie sainte.

"Je ne m'arrêterai point à vous entretenir de toutes les tracasseries que j'éprouvai à cette époque. Dieu seul les connaît ; mais il connaissait aussi ma faiblesse, et, pour me soutenir dans ces épreuves, il m'accordait parfois de grandes jouissances, lorsque je me trouvais placée au milieu de mes enfants et que j'apercevais un peu de bien. Oh ! ces moments ne peuvent s'exprimer. Je me suis trouvée quelquefois si transportée, que je me disais : Une mère ne peut aimer plus tendrement ses enfants."

Il est difficile de savoir à quel point la sainte charité dilate le coeur et fait véritablement aimer ses oeuvres et les êtres adoptifs qui en sont l'objet. Écoutez encore :

"Le 4 mai 1816, j'étais à l'école, lorsque les soeurs me dirent qu'elles avaient renvoyé plusieurs enfants, parce qu'ils avaient des poux. Ce récit me fit la plus vive impression : je me sentis pénétrée de douleur en pensant qu'il y avait une portion d'êtres dans la société qui en était rejetée. Levant les yeux au ciel, je sortis de suite, et pris la résolution de prendre soin de ces petites malheureuses. N'écoutant que la voix de Dieu, je fus, de suite, parcourir les quais de la Fosse, cherchai les petites filles oisives et mal vêtues, celles qui demandaient l'aumône. J'en conduisis douze à l'école dans cet état, et je priai les soeurs de les recevoir, en les tenant séparées."

Mais ce que cette humble femme n'ajoute pas, c'est qu'elle-même elle prenait soin de ces enfants comme si elle en eût été la mère, et qu'elle les soignait, les peignait elle-même avec une admirable bienveillance et patience.

Ce n'était pas assez. Il fallait vêtir ces pauvres petites si délaissées. Madame Pradeland se mit à acheter une grossière, mais bonne étoffe, dont on taillait des vêtements, qui étaient cousus dans la maison, par les plus habiles, afin d'inspirer, comme elle l'a toujours voulu, le goût du travail, et elle les faisait enfin distribuer en récompense.

Mais, comme on le conçoit, la charge était lourde et les fonds faisaient souvent défaut. C'est alors qu'il fallait le zèle, l'activité, l'industrie de la charité, toutes conditions qui ne manquaient jamais à notre fondatrice.

Un jour, à une heure où les femmes de la société n'ont qu'une mise négligée ou simple, on voit une dame d'un air et d'une tournure distingués traverser une partie de la ville, dans une toilette brillante. Pour plus de singularité, avec sa robe de soie, elle porte, à demi caché sous son riche cachemire, un gros ballot d'étoffe. Impossible de ne pas la remarquer. Ses nombreuses connaissances l'arrêtent, et la questionnent : - Où allez-vous donc, Madame Pradeland (car ce ne pouvait être qu'elle) ? qu'est-ce que ce lourd paquet qui vous met en sueur ? - C'est un ballot d'étoffes que je me hâte de porter à mes petits enfants du Sanitat, qui sont sans vêtements ; et encore il y en aura la moitié à qui il me sera impossible d'en donner.

La dame à qui s'adressaient ces paroles, les comprit à merveille. Le lendemain, Mme Cossin envoyait 48 francs à Madame Pradeland, afin de concourir à vêtir ses pauvres. Ce trait, répété, fut contagieux, et vos devancières, Mesdames, rivalisèrent de zèle pour couvrir, dans la personne de petits enfants, les membres souffrants du Sauveur.

De ce moment, les dames se cotisèrent, fixèrent un annuel et formèrent, en s'associant, cette oeuvre stable. Aussi, Madame Pradeland fut-elle pleine de confiance, et ne s'arrêta plus dans ses progrès. En janvier 1816, les enfants admis à l'école étaient au nombre de 175 ; et ce nombre s'est constamment accru par la suite, où nulle enfant pauvre appartenant à cette circonscription n'est refusée. C'est à cette époque que l'on joignit encore la nourriture à tous les secours accordés à ces enfants.

"10 septembre 1816. - Me confiant en la Providence, je dis à la soeur Gertrude d'avoir du pain pour les plus malheureuses de ses écolières. Le premier jour, il s'en trouva six ; quelques jours après, dix ; et au bout d'un mois, trente. Le pain était fort cher ; et, ayant peu de moyens, j'achetai des pommes de terre que nous faisions cuire au Sanitat, et nous en donnions trois à quatre pour le dîner d'un enfant. Mais cette nourriture habituelle leur fatiguait l'estomac, ce qui me faisait de la peine. La soeur Gertrude, toujours animée d'un nouveau zèle, me demanda si je voulais qu'elle fît de la soupe pour les écolières. Ce que je permis avec grand plaisir, car je le désirais depuis longtemps. Pour me procurer des légumes, je convins avec les soeurs qu'elles enverraient tous les jours deux enfants faire la quête dans les marchés de la paroisse (de Saint-Nicolas) seulement ; et, pour leur apprendre et engager les marchandes de légumes à leur donner, je les y accompagnai trois fois, en promettant à ces généreuses femmes les prières de nos enfants en récompense."

Touchante et belle coopération de ces bonnes marchandes, qui sans calculer donnent tous les jours, et qui, par la continuité et l'importance de leurs secours, ont mérité que nous les regardions comme des sociétaires de l'oeuvre du Sanitat, devenue l'oeuvre de Sainte-Marie.

Le Sanitat, vous le savez, c'était l'ancien hospice général de la ville de Nantes, transporté ensuite à Saint-Jacques et si avantageusement remplacé par cet établissement, l'un des plus beaux de France dans ce genre.

Avant même que cette transformation eût lieu, Madame Pradeland, voyant se dilater son oeuvre, conçut la nécessité de la transporter ailleurs. Elle jeta les yeux sur un terrain près de l'église Notre-Dame, et qui pourrait s'accroître par des acquisitions voisines, dont elle prévoyait la nécessité.

L'oeuvre avait assez grandi, ses fruits étaient assez sensibles pour que cet établissement eût droit de cité et devînt populaire ...

Il semblerait que ce fût assez d'une oeuvre de ce genre pour occuper une âme, absorber une vie tout entière ; et, il faut l'avouer, Sainte-Marie fut toujours l'oeuvre de prédilection de Madame Pradeland. Elle s'en occupa toujours, elle y passa ses meilleures heures, et jusque dans ses dernières années, l'âge et l'infirmité l'empêchaient et lui enlevaient ses forces, Sainte-Marie était encore dans ses pensées et au plus vif de son coeur.

Cependant, cette généreuse femme ne se borna pas là. Elle avait l'âme grande, les vues élevées : elle généralisait comme naturellement ses plans ; et, la misère et les besoins des pauvres étant partout, c'était surtout qu'elle voulait étendre l'action de la charité. Nous en avons la preuve dans les tentatives qu'elle fit dès le commencement pour multiplier les classes des petites filles ; tentatives plus d'une fois entravées, mais enfin couronnées de succès.

En 1816, un grand mouvement religieux avait été imprimé à notre ville. Une mission, chose toute nouvelle alors, fut donnée à Nantes par les missionnaires de France. Des prêtres distingués par les vertus et le talent, étaient à leur tête : M. Rauzan, le supérieur, homme remarquable, saint prêtre, véhément et éminent orateur ; l'abbé de Janson, homme du monde, entraînant par l'éclat de son imagination et l'ardeur inspirée de sa parole, et plusieurs autres, remuèrent profondément et heureusement les âmes.

Un des plus beaux résultats de ce grand mouvement religieux à Nantes, fut la création d'une association de dames, sous le nom d'Association de la Providence, féconde pépinière des oeuvres qui se fondèrent depuis. Madame Pradeland, malgré sa modestie, qui la tenait à l'écart, ne pouvait manquer d'y exercer son influence.

Or, voici ce que je lis dans un registre écris de sa main :

"20 mai 1816. - J'ai proposé à l'assemblée de l'Association de la Providence, d'ajouter au bienfait de l'établissement celui d'une école gratuite, ce qui fut d'abord accepté unanimement ; et l'on arrêta que la maison serait établie dans la paroisse de Saint-Similien, comme étant le quartier le plus populeux et dépourvu de secours. J'engageai les dames associées à visiter une fois le mois cette école, espérant par ce moyen les initier à la charité et les porter à secourir les enfants malheureux. Tout fut accepté avec zèle, et à un tel point que messieurs les Curés répandirent l'espoir qu'ils avaient d'avoir en peu d'années une école de la Providence dans chacune de leurs paroisses. Le Bureau de Bienfaisance et messieurs les administrateurs des hospices offrirent leur protection pour ces écoles.

Mais, un mois après, il y eut une seconde assemblée, à laquelle la proposition des écoles fut mise aux voix et rejetée.

En proposant des écoles gratuites pour les petites filles, je désirais qu'elles y passassent la journée, que les soeurs s'appliquassent à les instruire de la religion catholique, et leur donnassent les principes de la lecture et des divers ouvrages qui pouvaient convenir à leur sexe et à leur condition, leur inspirant surtout le goût de ne point sortir de leur condition.

Je voulais qu'on obligeât les enfants à se rendre le dimanche à la messe paroissiale avec les soeurs, et que les dames allassent les visiter très souvent."

Cet échec ne la rebuta pas. Sans changer son plan, elle transporta habilement son point d'attaque. Fortement secondée et conseillée par l'un des plus vénérables prêtres que notre ville ait comptés au nombre de ses pasteurs, M. l'abbé de Tréméac, chanoine et curé de Saint-Pierre, elle résolut d'établir l'école projetée, et toujours destinée aux pauvres enfants du quartier de Saint-Similien, ainsi qu'à ceux de la Cathédrale, sur le territoire de cette paroisse. Une partie de l'ancien couvent des Cordeliers, tout près du terrain acheté pour les filles repenties, et tout près de la maison des soeurs de la Charité ou de Saint-Vincent-de-Paul, lui parut parfaitement convenable. C'était sur l'emplacement d'un ancien cimetière. Les ouvriers ne voulant pas y travailler, dans la crainte d'y trouver des os de mort, pendant plusieurs jours la pieuse femme s'occupa de les rechercher, et les portait elle-même dans un panier, pour les déposer dans un reliquaire ou ossuaire placé sous l'autel de la chapelle.

Le terrain acheté, il s'agissait d'obtenir des soeurs pour les classes. A raison de la proximité de la maison des soeurs de la Charité, comme on le voit par la lettre suivante, dont la forme est assez piquante :

"C'est hier même, Madame, écrivait le vénérable prélat, que j'ai fait une dernière démarche auprès du supérieur général de Saint-Lazare, avec la ferme résolution de tenter les derniers efforts pour le faire céder à mon instante demande : votre excellente lettre du 8 mars a servi de levier pour l'ébranler dans sa résistance persévérante, puis enfin la vaincre entièrement ; j'ai sa parole positive qu'à la première occasion, et lorsque les réparations seront faites dans les nouvelles écoles, ce qui ne peut exiger qu'un ou deux mois au plus, l'administration générale accordera deux soeurs classières, ainsi les appelle-t-on, suffisamment exercées pour entrer immédiatement en fonctions. J'aurai soin que cet engagement, si nécessaire, ne demeure pas vain, ni ne traîne en longueur. La supérieure elle-même a cédé le même jour, avec quelque regret peut-être, cela n'est pas défendu, mais subjuguée qu'elle s'est trouvée, dans son système négatif, par les victorieuses raisons qu'a su employer l'un des gros bonnets de l'ordre, que j'avais eu le bonheur de gagner. Plus d'arrière-pensées, plus de tergiversations à craindre ; c'est ce dont je m'empresse de vous assurer, Madame, avec une entière confiance, et une joie impossible à décrire, vu la haute importance que j'attache à ce succès par ses suites, ainsi que le feront M. le Maire de Nantes, ce digne père de la commune, et le brave abbé Bodinier, auquel vous trouverez bon, Madame, que je vous charge d'en faire part au plus tôt ; il jouira mieux de la bonne nouvelle, l'apprenant par votre aimable entremise. Je ne parle pas ici de la sage et discrète supérieure, parce que je veux vous laisser, sans partage, la satisfaction de la surprendre, elle que vous aimez tant ; elle sentira mieux comme votre activité et votre zèle, qui n'est jamais las, ont contribué à mettre, comme l'on dit, les faubourgs dans la ville, et la ville dans les faubourgs. Grâce à cette dernière acquisition, l'établissement devient une espèce de citadelle au milieu du quartier où il est situé, et d'où votre pieuse industrie saura pousser les ouvrages avancés jusqu'au milieu de la ville : je pense que votre maire ne s'endormira pas dans une telle conjoncture, et se plaira à faire marcher cette affaire de front avec toutes celles qu'il mène si bien dans sa prévoyance raisonnée. Pour moi, Madame, lorsque j'aurai mis à bien, si j'y réussis jamais, une affaire délicate, je ne balancerai pas à aller jeter aussi quelques pierres dans le fossé : mais c'est à d'autres qu'on aura dû, déjà, d'en avoir établi les solides fondations sur la charité même, c'est la seconde pierre angulaire ; la première résistera à jamais à tous les efforts conjurés des méchants.

J'ai l'honneur d'être, Madame, avec beaucoup de respect,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

L.-J.-FR., Évêque de Nantes."

Grâce à tant de zèle et à de si puissantes coopérations, cette seconde école fut donc fondée. Une fois ces difficultés levées et l'oeuvre en bon train, l'humble fondatrice se retira sans bruit, abandonnant à d'autres la direction, et presque, dans la mémoire du monde, le mérite de cette utile institution. Les autres écoles de filles ne tardèrent pas à s'établir par les mêmes procédés, et grâce au même zèle dévoué et infatigable ...

De telles entreprises, si difficiles, si dispendieuses et si bien menées à fin, ne supportent-elles pas, dans celle qui les conduisit, des ressources d'esprit et de fortune bien extraordinaires ? Ceci demande quelques explications.

Quant aux ressources financières, il est certain et évident que la fortune particulière de Madame Pradeland, malgré sa générosité et quoique restée veuve assez jeune et sans enfants, n'y aurait pu suffire ... Elle fut largement aidée, soutenue par une multitude de personnes généreuses, et notamment par quelques-unes bien connues dont le nom est dans tous les coeurs, qui prirent bonne part aux mérites de la fondatrice. Elle-même n'a cessé de le dire, atténuant autant qu'elle le pouvait sa part contributive.

Mais, ce qui est digne de remarque et d'éloges, Madame Pradeland fit le bien en vrai chrétienne et comme une sainte et vertueuse femme. Elle donnait son superflu sans restriction. Elle savait souvent retrancher sur l'utile ; elle attaquait même quelquefois le nécessaire.

Elle eût pu vivre dans la mollesse et les délices, elle ne vivait même pas dans l'aisance. Sa vie était austère ; elle s'imposait des privations. Sa table était pauvre. La frugalité allait habituellement jusqu'à la mortification, jusqu'à la sévérité de la pénitence. Elle prenait l'Évangile au sérieux, et l'amour des pauvres lui en donnait l'explication. De plus, comme autrefois saint Vincent de Paul, elle inspirait et persuadait le dévouement. Elle avait sa part, devant Dieu, des bienfaits des autres, parce qu'elle les provoquait et que sa charité en était la source. Et si je considère les ressources de son esprit, je mettrai au premier rang son habileté à persuader les coeurs, à déterminer les volontés, même à ce qui coûte toujours, aux sacrifices et aux bonnes oeuvres.

Madame Pradeland a toujours conservé les dehors les plus simples et les plus modestes. Loin de s'en faire accroire, elle s'éclipsait volontiers. Sa parole n'était pas toujours correcte ; son style sans apprêt, comme celui de la généralité des femmes de son âge, n'avait pas d'orthographe. Quelques personnes en avaient induit que madame Pradeland avait un esprit très ordinaire. Je sais, en effet, une personne qui la connaissait beaucoup et qui en était très persuadée : c'était elle-même ; elle le disait et l'écrivait en toute sincérité.

Mais l'humilité la trompait. Cette éducation première est d'un grand prix. Je la crois même nécessaire au développement du commun des esprits. Mais pour les esprits supérieurs, je la juge un accessoire dont ils se peuvent passer : témoin tant de fortes têtes qui, dans d'autres siècles, ne savaient pas les lettres et ont laissé les ineffaçables empreintes de leurs oeuvres.

Madame Pradeland avait, à un très haut degré, un esprit sûr et vaste, un jugement presque infaillible, la force de conception et de réalisation des grandes choses. Joignez à cela l'énergie du caractère qui suit ses plans sans dévier, supporte les contradictions sans se décourager ; l'habileté qui multiplie, varie et change ses moyens d'action avec la prudence la plus appropriée aux circonstances ; le tact qui discerne et juge les caractères ; une grandeur d'âme qui domine les petites tracasseries, les petites passions, les petites injustices, les petites ingratitudes, toujours nombreuses sur la route des oeuvres, et vous aurez, je crois, une âme supérieure. Telle était Madame Pradeland.

La preuve, je la trouve dans ces plans hardis, étendus et toujours couronnés de succès ; dans les appréciations quasi-prophétiques que j'ai plus d'une fois moi-même recueillies de sa bouche, sur les mesures qu'elle estimait utiles, ou même sur les oeuvres qui lui étaient étrangères et qu'elle jugeait toujours avec la plus impartiale bienveillance. Je la trouve dans la prospérité de ses établissements ; et, bien que Dieu ait évidemment béni son humble servante, il lui avait aussi donné ce génie créateur de la bienfaisance et des oeuvres qui dispose les moyens et assure le succès. Car, c'est le mot, cette femme a créé, elle a fait de rien autant que la créature le peut faire ; elle n'a pas imité, elle a donné le modèle. Et sa ressource, sa science, son génie, après Dieu, c'est elle-même.

Cette femme était d'une rare habileté dans les correspondances administratives. Elle touchait le point délicat, saisissait le noeud, indiquait les raisons décisives, ouvrait des aperçus, révélait les moyens, avec un art consommé ou, mieux peut-être, avec une simplicité naturelle et vraie. Elle disait aux personnes haut placées, aux dépositaires de l'autorité et aux dispensateurs des deniers publics de la cité ou de l'État, de ces choses qui élèvent et entraînent, et presque jamais ses demandes ou ses réclamations ne sont restées sans résultats. Une grande partie de ses lettres aux supérieurs généraux de Saint-Laurent, aux préfets, aux maires, aux administrations des hospices, etc., que je trouve transcrites de sa main sur ses registres, me paraît un modèle de bon ton, de sagesse, de charité modérée et d'entente des affaires.

Après une visite et un don de Mme la duchesse d'Angoulême à son établissement, Madame Pradeland profite de l'occasion pour stimuler le zèle de M. le Préfet, le comte de Brosses, et elle lui écrit :

"Lettre à M. le Préfet de Nantes, le comte de Brosses, protecteur de tous les établissements de charité.

(du 10 août 1820).

Monsieur le Préfet,

Les Dames de ma Société ayant désiré soumettre à Madame, duchesse d'Angoulême, les règles et statuts de notre établissement, une adresse, signée de 45 membres, a été transmise à madame De Serrant, qui l'a présentée à la Princesse. Son Altesse Royale a daigné la charger de nous répondre, et de nous annoncer qu'elle prenait le plus grand intérêt à notre établissement, pour lequel elle nous a fait remettre une somme de 300 francs, par l'intermédiaire de notre député, M. Richard.

En priant madame De Serrant de faire agréer à Son Altesse Royale le témoignage de notre reconnaissance, j'ai ajouté que, fière de son approbation, j'allais vous demander, en son nom, un local pour former une nouvelle école pour les petites filles.

La population nombreuse et indigente du faubourg de Saint-Similien fixera sans doute votre attention, comme elle a fixé la nôtre ; mais vous savez, Monsieur le comte, qu'une semblable entreprise serait d'une exécution très-difficile dans un quartier où il n'existe aucune maison religieuse, et nous avons pensé qu'il serait préférable de réunir les enfants de Saint-Similien à ceux de Saint-Pierre et de les placer sous la direction des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. J'ai l'assurance que plusieurs dames de ce quartier contribueront à cette bonne oeuvre, et M. le Curé de Saint-Pierre a déjà mis à ma disposition une somme de trois mille francs pour premier achat de cet établissement.

Cependant, Monsieur le comte, nous attendrions peu de succès de nos efforts, si nous n'avions l'espoir d'être appuyées de votre puissante protection. Vous seul pouvez nous procurer le moyen de faire l'acquisition d'une partie de l'ancienne église des Cordeliers. Ce local est le plus convenable que l'on puisse choisir, à raison de la facilité des communications avec la maison des soeurs de Saint-Vincent-de-Paul.

Ce nouveau bienfait vous donnera un titre de plus à la reconnaissance des habitants de Nantes, qui vous ont déjà de si nombreuses obligations. Je vous prie d'en agréer d'avance mes remercîments particuliers, et l'assurance du respect, etc."

La réponse la plus obligeante était accompagnée d'un billet de 1.000 francs.

Dieu diversifie et partage ses dons. Les esprits d'initiative, d'entreprise, ne sont pas d'ordinaire organisateurs : la patiente sagesse de la règle et du détail leur fait défaut. Mme Pradeland avait l'un et l'autre. Dès les commencements, elle avait donné à ses soeurs classières un règlement, en les engageant à le revoir et à lui proposer des changements. Elles n'en trouvèrent aucun à faire ; et le supérieur général, à qui elle le voulut également soumettre, l'approuva de tout point.

Avant de quitter l'administration active de Sainte-Marie, en 1844, elle jugea que les immenses accroissements de cette maison, le nombre des classes et des soeurs qui les dirigent, la variété des emplois et des diverses occupations des enfants et des jeunes filles, réclamaient un nouveau règlement, afin qu'admission, tenue des classes, conditions de l'ouvroir, temporel et spirituel, tout fût réglé et prévu, et que l'ordre maintînt longtemps prospère un établissement que la charité la plus prévoyante avait créé ...

Jusque dans un âge avancé, Madame Pradeland savait rendre sa maison aimable ; elle y réunissait une société choisie : mais combien la vertu avait en tout cela une large part ! ...

Qu'il faisait beau la voir, dans ses dernières années, jusqu'en cette extrême vieillesse où Dieu l'avait conservée, pour servir longtemps de modèle, lorsque, toute débile, courbée par les ans et de continuelles souffrances, presque tous les jours elle se rendait à l'église, se ranimant aux pieds des autels, y retrouvant l'énergie de sa pensée, et chaque jour venant y recevoir son Dieu et prier pour ses pauvres ! Qui n'eût été touché en contemplant cette belle âme toute chargée de mérites et de bonnes oeuvres ? Pour moi, je ne pouvais la voir sans un respect profond. J'aimais à la retrouver sur mon chemin, à recueillir d'elle quelque bonne parole, et à jouir de la sérénité de cette grande âme, qui pleine de calme s'inclinait à la tombe, comme un soleil couchant par un ciel sans nuage.

C'était avec une bien vive conviction qu'à ses derniers jours, je lui disais : Non, vous n'avez rien à craindre ; la mort ne vous saurait effrayer, et, pour tout au monde, je voudrais être à votre place ...

Jeanne Lemercier veuve Herbert de Pradeland est décédée à Nantes, le 18 avril 1853.

L'abbé Fournier

Revue des provinces de l'Ouest du 1er janvier 1853

AD56 - Registres paroissiaux de La Roche-Bernard

AD44 - Registres d'état-civil de Nantes

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F8%2F7%2F870730.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F06%2F978697%2F133883871_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F99%2F55%2F978697%2F133729039_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F12%2F978697%2F126982797_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F72%2F63%2F978697%2F125574070_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F93%2F978697%2F127396206_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F91%2F00%2F978697%2F127387913_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F17%2F978697%2F101110885_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F95%2F978697%2F89201870_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F22%2F978697%2F86216699_o.jpg)