SAINT-MACAIRE-DU-BOIS (49) - LORIENT (56) - JOSEPH-LOUIS-FRÉDÉRIC DEFAY, OFFICIER DES ARMÉES VENDÉENNES (1758 - 1794)

LE CAPITAINE J. DEFAY, OFFICIER DES ARMÉES VENDÉENNES

Fils de Louis-Eléonor Defay, chevalier, et de Céleste-Marie Blondé, Joseph-Louis-Frédéric est né à Saint-Macaire-du-Bois, le 24 novembre 1758 et fut baptisé le 12 septembre 1759.

ARRESTATION ET JUGEMENT DE JOSEPH DEFAY

Au mois d'avril 1794, depuis la paroisse de Larré, Defay prend la route de Muzillac, escorté de 30 insurgés et conduit par un traître, nommé Lefeuvre, qui s'échappe et court avertir les bleus. Defay et les siens sont assaillis pendant la nuit. Une vingtaine de ses gens sont tués. Le chef, qui était endormi, n'a que le temps de fuir. Suivant une relation du citoyen Dany, garde national de Rochefort, on se serait emparé du sabre et du pistolet à deux coups de Defay.

Defay avait avec lui un jeune serviteur, qu'il nomme le Petit Jacques, sur la fidélité duquel il croyait pouvoir compter, et qui disparut, enlevé par les bleus, le soir de la foire de Cohignac. Il apprit bientôt que le petit drôle était à Vannes, au service de la nation, ayant promis de contribuer à la capture de ses chefs.

A partir de ce moment, Defay, Bejarry et Geslin, tantôt unis, tantôt séparés, pourchassés par les colonnes républicaines et entourés d'espions, mènent une existence vagabonde et misérable. Leur signalement est répandu partout :

1° DEFAY, dit Joseph, trente-six ans, 5 pieds 2 pouces, cheveux châtains et gris, yeux bleus, nez ordinaire, bouche petite, menton rond, visage plein et coloré, gros et corporé. Chemisette brune, pantalon de toile, chapeau rond.

2° BEJARRY, dit Augustin, vingt-sept ans, 5 pieds 1 pouce, cheveux noirs et longs, yeux id., sourcils id., nez long, bouche moyenne, menton rond, visage uni et maigre. Veste noirâtre, pantalon de toile, chapeau retroussé en arrière.

3° GESLIN, dit François, vingt-quatre ans, taille environ 5 pieds 4 pouces, cheveux noirs courts, sourcils id., peu de barbe ; pâle, ayant une dent saillante dans le devant de la bouche, yeux noirs et nez camart, bouche moyenne, menton rond. Vêtu d'une veste bleue et d'un pantalon de toile.

Defay, traqué de gîte en gîte, a le pressentiment d'une catastrophe prochaine. Béjarry l'a quitté. Il reste seul avec Geslin ...

C'est alors qu'il rédige son testament et écrit le Journal de sa vie militaire - Il date le tout du 11 juin 1794, l'avant-veille du jour où il est surpris et arrêté, dans la commune de Noyal-Muzillac, par un détachement du bataillon du Calvados, sous les ordres du citoyen Laumailler, commandant temporaire de Vannes.

La maison du cultivateur Quatrevaux, au village de Baudremarec, avait été indiquée par l'espion, sans doute Petit Jacques. Ils furent cernés et faits prisonniers au nombre d'une vingtaine. On saisissait en même temps "des sabres de cavaliers, des fusils, des balles, des poudrières ; des croix de Jésus et des écrits contre-révolutionnaux".

Amenés en prison à Muzillac, les brigands avaient été fouillés. Un cahier manuscrit, trouvé sur l'un d'eux, le fit reconnaître pour l'officier vendéen Joseph Defay, ex-capitaine du régiment de Picardie. Geslin était parvenu à s'échapper ...

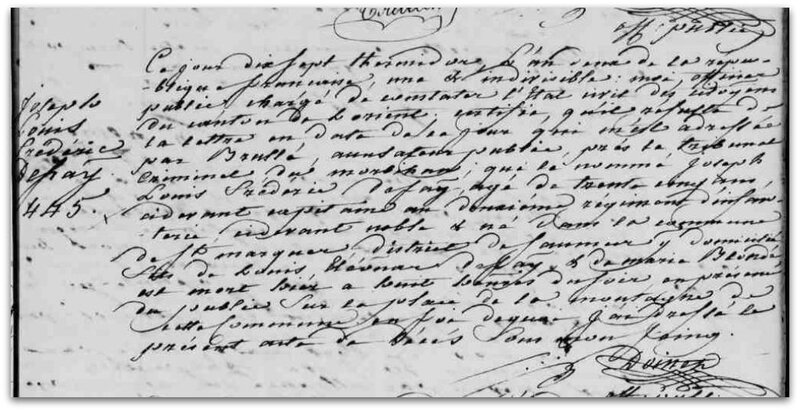

Après un séjour de plus d'un mois dans les prisons du chef-lieu, le capitaine Defay fut évacué sur Lorient (3 thermidor) et déféré au tribunal criminel, qui le condamna à mort, par jugement en date du 16 thermidor an II (3 août 1794).

Le jugement, longuement motivé et comprenant l'interrogatoire, subi à la barre, porte que l'accusé a déclaré s'appeler, JOSEPH-LOUIS-FRÉDÉRIC DEFAY, âgé de 35 ans, ex-noble, ci-devant capitaine au 2e régiment d'infanterie (Picardie), originaire de Saint-Macaire, district de Saumur, fils de Louis-Eléonor Defay et de Marie Blondé :

"Après avoir entendu l'accusateur public, en ses conclusions :

Considérant que Defay est convaincu d'avoir accepté et exercé des fonctions publiques dans la partie du territoire envahie par les rebelles de la Vendée et d'avoir continué ces fonctions après la déroute des brigands à Savenay, et pendant les mois de ventôse, germinal, floréal, prairial, dans les départements du Morbihan, où il prenait le titre de Général commandant l'avant-garde de l'armée catholique, et signait, comme tel, des reçus de l'argent qu'il pillait chez les receveurs des impositions ; que l'aveu fait par l'accusé des faits et de l'identité de personne dispense le tribunal d'avoir recours à une preuve testimoniale ...

Le tribunal ordonne que le nommé Defay sera, dans les vingt-quatre heures, livré au vengeur du peuple et mis à mort sur la place de la Montagne, en la commune de Lorient, et ses biens confisqués". (Arch. Morbihan, reg. tribunal criminel, 1794).

Le jour même de sa condamnation, le capitaine Defay fut exécuté, à 8 heures du soir, sur la principale place de Lorient.

Il avait épousé Marie-Charlotte-Louise Girard de Villars, fille de Charles-Jacques-Étienne et de Marie-Catherine Denis, née à Châtillon, le 20 août 1763 - serait décédée à Paris, le 22 septembre 1822. Par la suite, elle s'est remariée à Chantonnay, le 27 pluviôse an X (16 février 1802), avec Louis-Claude-Rosalie Cuissard.

De leur mariage était né, le 9 juillet 1793, à Cholet, un garçon prénommé Louis-Frédéric ; il mourut au Mans, lors de la terrible déroute.

AD49 - Registres paroissiaux de Saint-Macaire-du-Bois

AD56 - Registres d'état-civil de Lorient

AD85 - Registres d'état-civil de Chantonnay

LE JOURNAL DE DEFAY

Copie du journal trouvé dans une des poches du nommé Joseph Defay, chef de brigands, arrêté le 13 juin dans la commune de Noyal-Muzillac, district de Roche-Sauveur, par le citoyen Laumailler, commandant temporaire de l'arrondissement de Vannes.

Département du Morbihan, 11 juin 1794.

Je dois à ma famille le compte de ma conduite. Je vais le (donner) ici depuis un an que je l'ai quittée.

J'adresserai ledit compte à ma soeur Bauregard. Si ma femme vit, elle voudra bien le lui remettre ; au défaut de ma femme, je la prie de le communiquer à ma famille et à celles de mon beau-père et ma mère, pour lesquels je crains les suites des emprisonnements auxquels la rigueur des lois les aura exposés.

Saumur fut pris le 9 juin 1793 par l'armée catholique et royale, dite par les républicains l'armée des brigands ; ladite armée resta à Saumur jusqu'à la Saint-Jean.

Pendant ce temps, je fus employé pour le service du roi dans cette place que l'on voulait et qu'on aurait dû garder pour le succès de la cause générale. J'y occupai une place dans le Comité militaire, et je peux dire avec vérité que je me rendis utile. L'armée évacuant la place, je partis pour Cholet, le jour de la Saint-Jean, et amenai avec moi ma femme (fille du premier lit de Charles-Etienne Girard-Villars, député de la Vendée à la Convention nationale) prête d'accoucher, ma soeur Sidonie, Mme et Mlle de Cuissard, mes cousines germaines, leur femme de chambre et le nommé Louis, vicaire du village des Fontaines. Mon projet était de les conduire à la terre des Fournis, près Chantonnay, chez mon beau-père, et de prendre une place dans l'armée cantonnée audit Chantonnay ; pour effectuer mon projet, je fus contraint d'attendre les couches de ma femme. Elle accoucha le 9 juillet d'un garçon, qui fut baptisé à Cholet le même jour par le curé de Notre-Dame ; mon cousin germain fut parrain avec ma soeur Sidonie, et le nommèrent Louis-Frédéric.

J'aurais désiré que ma femme n'eût pas nourri son fils. Hélas ! peut-être vivrait-il encore. Mais non, elle voulait nourrir, espérant que son enfant serait mieux entre ses mains.

Je fis, vers la fin de juillet, un voyage aux Fournis, pour l'exécution de mon projet ; mais, malheureusement, les républicains s'emparèrent de Chantonnay, et nous fûmes contraints de rester à Cholet. Ma femme n'était pas encore guérie que les fièvres me prirent et me durèrent tout le mois d'août. En septembre, je pris les eaux de Beaupréau, et, en conséquence, je fus m'établir, avec ma suite, aux environs de cette ville. Une fois guéri, je rejoignis l'armée et commençai par la reprise de Châtillon et l'affaire de Malesse (?), etc., etc.

Enfin, l'armée étant déterminée à quitter la Vendée et passer la Loire, le 18 octobre je passai avec toute ma suite. Ah ! quelle peine ! que d'embarras ! C'est alors que je regrettai de n'avoir pas mis mon enfant à la nourrice. Mais nous laissâmes beaucoup d'effets dans une métairie près de Saint-Florent-le-Vieux, avec la voiture de ma cousine ; la mienne était restée chez Mme La Roche. Nous voyageâmes jusqu'à Laval, fort mal à l'aise, toute ma famille à cheval, et l'enfant tantôt porté sur les bras, tantôt dans des mannequins.

Nous voilà arrivés à Laval, où j'eus la douleur de voir tuer mon cousin de la Guérinière presque à mes côtés. Il fut assassiné par un membre du district, à qui il criait : Rends-toi, tu n'auras point de mal. Après avoir poursuivi l'ennemi et vengé sa mort, je m'occupai de rendre à mon cousin, à mon ami, les derniers devoirs et tâcher de consoler ses père, mère et soeur.

Je fis emplette en cette ville d'une voiture qui rendit le voyage bien plus agréable à ma suite, me félicita plus souvent le moyen d'aller au feu en me diminuant mes embarras. Après l'affaire de Granville, ennuyé de voir notre armée sans vivres, les soldats sans subordination, je tentai d'arranger de passer avec toute ma suite à Jersey.

Le prince de Talmont, qui avait la complaisance d'être avec ma famille le plus qu'il lui était possible, était de la partie ; mais, rendus au passage, nous fûmes vendus par notre passager et rentrâmes à Avranches assez heureusement, sans avoir rencontré 150 cavaliers républicains qui étaient à notre poursuite. Nous repartîmes de suite et rejoignîmes l'armée à Pontorson et l'avons toujours suivie sans nous séparer jusqu'à l'affaire du Mans, arrivée le 16 décembre. Pendant tout notre voyage, le prince de Talmont et ses deux aides de camp, Courtre de Saumur, et de Rivière, ne nous quittaient que pour leur service. J'eus encore les fièvres pendant une partie de novembre et décembre. Sans les secours de ces messieurs, ma suite aurait bien pu manquer de pain. Il nous est arrivé quelquefois de ne pas en manger notre comptant.

Ma cousine Cuissard retira son fils Chevalier du collège de la Flèche. Nous voilà rendus à la malheureuse affaire du Mans. Notre armée, après avoir été plusieurs fois victorieuse, fut repoussée ; la déroute se mit dans l'armée. Les canons, les caissons fuient ; les voitures, les bagages veulent les dépasser. Jamais on n'a vu de déroute pareille. Ma femme veut, comme les autres, se sauver des premières. Je m'y oppose en vain. Arrivé à l'embarras de voitures et canons, je m'arrête et tente avec quelques officiers de faire retourner notre monde au combat. La foule, la presse augmentaient ; le ralliement devient impossible Il était presque nuit. Le combat continuait entre une partie de notre armée et ne cessa que le lendemain matin.

Je retournai au pont, dans le dessein de voir si la foule diminue et si la voiture de ma femme, que j'avais laissée au coin d'une place, peut passer. Je trouve un de mes domestiques, Louis Delaire, qui me dit que le cheval de brancard s'est abattu sous la voiture ; que chevaux, voiture, linge, effets, papiers, argenterie, tout est perdu, mais que les dames sont sauvées.

Ma femme avait pris son malheureux fils entre ses bras et avait monté sur un cheval de valet, conduite par la gouvernante de l'enfant. Mes cousines et le petit Chevalier étaient à pied.

J'attends et je cherche partout ma femme avec un de mes domestiques nommé Funeteau, un de mes anciens soldats du régiment de Picardie, qui était devant avec mes chevaux en laisse. Quel fut mon étonnement, lorsque je trouvai ma femme tout éplorée, sans souliers ni bas, sans mouchoir de col, toute mouillée, pleurant et jetant les hauts cris. - Mon premier mot fut : Où est mon fils ? - Il est écrasé, me dit-elle. - Où est-il, que j'aille le chercher ? - Mon ami, c'est inutile ; il est écrasé. J'ai tombé, l'enfant, le cheval et moi, et plus de 200 chevaux et je ne sais combien d'hommes m'ont passé sur le corps. Vois, j'ai encore la marque des fers de chevaux sur la figure. Hélas ! Je montai ma pauvre femme derrière moi jusqu'à ce que j'eusse trouvé un autre cheval et mon manteau dont je l'enveloppai et lui donnai mes souliers, etc.

Nous voyageâmes une partie de la nuit ; nous nous reposâmes un peu, et, le lendemain, arrivâmes à Laval ainsi que mes deux cousines et la gouvernante de l'enfant, que j'avais retrouvée le matin ; le petit Chevalier et la femme de chambre ne se sont point retrouvés.

Je déposai toutes mes dames dans une bonne maison, à Laval, où on les soigna bien, et j'y laissai ma femme hors d'état d'aller plus loin, étant toute meurtrie. Je suivis l'armée avec mes deux cousines. Ma soeur était restée au Mans chez une de mes anciennes connaissances, une jolie femme avec laquelle j'avais tenu (?) un enfant dans mon pays.

Nous nous rendîmes à Ancenis, dans l'espoir de passer dans la Vendée. Cela nous fut impossible. En conséquence, je laissai en cette ville nos deux cousines et Mme Queniveaux, ainsi que la gouvernante de notre enfant, qui n'était que de trois heures de là.

Me voilà seul avec deux domestiques et trois chevaux, suivant les débris de notre armée, dont partie au Mans avait pris la route de Normandie, partie était restée à Laval, partie avait passé la Loire ; beaucoup cherchèrent à la passer et restèrent, en conséquence, sur le bord de la Loire. Je suivis l'armée jusqu'à Savenay, où nous fûmes achevés. Chacun se sauva comme il put. Je conservai un domestique jusqu'à Crossac, dans le district de Guérande. Je le perdis là et poussai, avec le chevalier Auguste de Béjarry, jusqu'aux environs de Pont-Château.

Le 23 décembre, je m'y suis caché avec mon camarade dans différentes maisons, et y avons été parfaitement bien reçus. Nous avons couché quelques nuits dehors ; mais nous avons été parfaitement dans une maison où j'ai déposé 25 louis d'or, trois chaînes d'or, deux bagues à diamant, mon portrait dans un médaillon, quelques effets et mon testament, par lequel je donne tout à ma femme, et, à son défaut, je dispose de 1.000 francs et de bijoux pour ma soeur Sidonie, pour dédommagements des effets qu'elle a perdus. Je réitère le même don de tout ce que je peux donner à ma femme et du don particulier fait à ma soeur. Je le réitère d'autant que, par la plus noire des trahisons, tout le dépôt a été volé et peut-être le brave dépositaire en aurait-il perdu la vie ou tout au moins la liberté.

Dans le mois de janvier, nous nous réunîmes plusieurs officiers de l'armée de la Vendée et gentilshommes, bons royalistes bretons, et convînmes d'un plan général d'insurrection. Le 12 février suivant, Béjarry vint me trouver. Il m'avait quitté depuis quelques jours avec un nommé Jean Bouëffard, sabotier de son métier, natif de Saint-Crépin, près Clisson, cavalier de l'armée de la Vendée, et nous passâmes la Vilaine tous les trois ensemble.

Notre destination était pour attaquer Rochefort et le camp de la Roche. Ce rassemblement devait être prêt et de 4.000 hommes, mais les poltrons nous firent passer pour des espions et le rassemblement ne fut que de 160 hommes, dont 47 fusils. Nous abandonnâmes le projet sur Rochefort et fûmes au camp de la Roche. Pour protéger l'attaque de cette place, qui devait avoir lieu de l'autre côté de la Vilaine. Mais, le coup ayant manqué, nous nous retirâmes en la paroisse d'Allaire et autres circonvoisines. Nous fûmes bien reçus. Trois cents républicains et deux pièces de canon se mirent le lendemain à la poursuite de nous trois, mais inutilement.

Le 1er mars, apprenant que Redon était sans troupes, plus connus dans le pays, nous tentâmes un rassemblement ; il fut trop faible et nous fûmes obligés de le congédier.

Le 5 mars, nous partîmes pour le pays breton et nous nous rendîmes dans les districts de Vannes et de Josselin. Nous trouvâmes les esprits tout à fait bien disposés à l'insurrection. Je veux parler de l'esprit du peuple, car les gentilshommes et les bons bourgeois du pays nous ont nui et empêché, au contraire, la réussite de notre insurrection, parce que, disaient les uns, nous ne pourrons plus nous cacher si la chose manque.

Pressés par le peuple, nous fixâmes le rassemblement au 14 mars, à Mongolorian, à une lieue et demie de Vannes. Nous n'eûmes que 4 à 500 hommes, dont 150 fusils au plus. Le jour était venu, et je crus inconséquent d'aller attaquer Vannes de jour et avec si peu de monde. On m'avait choisi pour commandant provisoire. Je pris le parti de porter ma troupe à Grandchamp, deux lieues de Vannes, d'y sonner le tocsin et d'envoyer des courriers dans toutes les paroisses voisines pour ramasser du monde au même endroit de Mongolorian. Le rassemblement fut de près de 1.500 hommes, et les chemins étaient pleins de monde qui arrivait de tous côtés ; mais un gentilhomme du pays était venu audit rassemblement. A peine rendus au rendez-vous, au nombre de 1.500, dont 600 fusils, nous fûmes attaqués par 250 républicains, un canon et 50 cavaliers. Je regardait cette attaque comme un bonheur ; je regardai ce jour comme un jour de victoire et me flattai de voir Vannes dans ce jour. Mais, ô destinée, à la vue de quelques gendarmes, 8 à 900 Bretons prennent la fuite. Béjarry et le petit Jacques, sans attendre l'ordre, foncent sur l'ennemi et mettent facilement les cavaliers en déroute. Le nombre des poltrons fuyards augmentait. Je cherchai inutilement à rallier et réunir ma troupe, mécontent de la manoeuvre de Béjarry, qui, ne prévoyant pas qu'il y avait de l'infanterie et du canon à la suite de la cavalerie, avait foncé sans avoir eu le temps de rassembler notre monde.

Je cours après les fuyards et fais de vains efforts pour les rallier ; l'ennemi avançait et le nombre des braves était réduit à 400. Je les fais embusquer, et nous essuyâmes à cinquante pas trois décharges de l'ennemi, sans perdre un seul homme. Nous leur tuâmes une dizaine d'hommes, suivant leur aveu, et démontâmes quelques cavaliers, et, ne se sentant point en force de résister, la petite troupe songea à la retraite. C'était contre ce que nous étions. Béjarry et moi, restés avec une douzaine d'hommes, nous retirâmes sans aucun accident.

Dans la journée, nous rencontrâmes des chefs du pays qui nous cherchaient et avec lesquels nous projetâmes un second rassemblement. Je devais, avec les gens du pays, le rejoindre au bois de Boblais (Berric), à sept lieues de l'endroit où j'étais. Je m'y rendis, en conséquence, avec 400 hommes, le 18 mars. Je ne trouvai personne au rendez-vous, et mon monde, ennuyé de ce contre-temps, voulant s'en aller, nous fûmes contraints, Béjarry et moi, de les suivre. Plusieurs gentilshommes accouraient se réunir à nous. Un autre rassemblement fut projeté et non exécuté en la paroisse de Plumelec, district de Josselin.

Nous restâmes près de trois semaines tranquilles et formâmes le projet d'une guerre de fossés. Nous essayâmes de rassembler quelques braves, tant du pays des districts de Vannes, Josselin, que des bords de la Vilaine.

En conséquence, je laissai Béjarry avec deux gentilshommes bas-bretons du côté de Bignan et me rendis avec le petit Jacques dans le district de Rochefort. J'envoyai de l'autre côté de la Vilaine savoir ce qui s'y passait. Le chevalier de Geslin, blessé de cinq balles dans une cuisse, à une affaire où il commandait du côté de Guérande, vint me rejoindre.

Nous partîmes le 12 avril avec 80 hommes, pour aller au-devant de Béjarry. Nous passâmes la journée dans le bois de Lahaye, paroisse de Larré ; Béjarry ne vint point, n'envoya personne, et le soir, nous fûmes attaqués par la garnison de Questembert.

Nous voulûmes, avec notre troupe, foncer sur l'ennemi, fort de 150 hommes, mais nous fûmes encore abandonnés, malgré que l'ennemi eût reculé au cri de "vive le Roi", et, réduits à 30 hommes, nous fîmes notre retraite, conduits par un scélérat de la paroisse de Larré, nommé Lefeuvre. Nous fûmes conduits à Muzillac. Ledit Lefeuvre nous échappa, quand nous fûmes endormis. Il fut chercher la troupe ennemie, et, le lendemain, 500 hommes nous prirent au lit. A peine eûmes-nous le temps de prendre nos souliers à la main pour nous sauver. Les coups de fusils nous pleuvaient de toutes parts. Ledit Lefeuvre tira lui-même sur nous ; six de nos gens furent tués, et nous devons notre salut à un miracle extraordinaire de la protection divine.

Après cet évènement, nous nous reposâmes pendant quelque temps et Béjarry vint nous rejoindre tout seul. Son rassemblement n'avait pas réussi.

Désirant nous rendre utile aux Bretons, nous projetâmes un autre rassemblement mieux combiné, dans les paroisses voisines de Questembert.

Nous prîmes des commissaires par paroisses, fîmes consulter tous les habitants et prîmes le parti d'engager tous les jeunes gens. Sur la réponse favorable de tous les habitants et du désir qu'ils avaient d'une insurrection, nous fîmes un rassemblement au dernier jour d'avril, et, pour mieux exécuter notre plan, le 25 avril nous fûmes à la foire de Cohignac pour parler aux garçons. Geslin et le petit Jacques étaient avec moi. Nous fûmes vendus ; quelques Bleus vinrent à la foire et un bien plus grand nombre vint sur le soir et prirent le petit Jacques, qui s'était séparé de nous. Attachés à lui autant qu'on pouvait l'être, nous fûmes singulièrement affectés de cette catastrophe. Il m'avait paru fort fidèle, et je ne le laissais jamais manquer de rien. Il avait notre confiance.

Geslin avait laissé de l'autre côté de la Vilaine près de 30.000 francs, tant en papiers qu'en livres ou bijoux. Nous lui avions proposé de les aller chercher, ainsi que ce que j'avais laissé. Enfin, nous aurions juré qu'il aurait préféré périr plutôt que de dénoncer quelqu'un. Hélas ! que notre erreur était grande ! le petit scélérat, non seulement s'est rendu à la République, mais a dénoncé, a fait prendre et pris lui-même tous les honnêtes gens chez qui nous avions été bien reçus, a découvert toutes nos caches, nous a cherché partout et s'est vanté d'aller prendre tout ce que nous avions d'argent et d'effets de l'autre côté de la Vilaine.

Geslin, caché derrière une porte, dans une maison où était ce petit drôle, avec d'autres, l'a entendu parler de nous, de notre argent et de la promesse de nous faire prendre. D'après cela, il est à croire que tous nos effets et argent sont entre ses mains. Il est aujourd'hui à Vannes, au service de la République.

Revenons à notre rassemblement : dénoncé par le petit Jacques et par le nommé Grand Pierre, déserteur du régiment de Provence, il eut cependant lieu le 30 avril, au nombre de 300 hommes ; nous nous retirâmes dans un bois inattaquable, pour avoir le temps de rassembler les paroisses du côté de la Roche-Bernard, qui devaient toutes nous rejoindre dans la nuit. Mais, dès les 4 heures du soir, grande partie de notre monde nous abandonna et, réduits à 50 hommes, nous nous retirâmes, bien déterminés à ne plus tenter d'insurrection sans des évènements bien favorables, et nous fûmes nous cacher à notre ordinaire, passant la nuit dehors.

Vers la mi-mai, apprenant que l'armée des Chouans approchait et était du côté de Ploërmel, dans la forêt de Painpont, nous nous rassemblâmes 30 braves et nous mîmes en route pour les rejoindre. Nous y fûmes ; mais, malheureusement, ils n'y étaient plus, et notre voyage fut inutile.

Notre voyage fut de dix jours, sans inquiétudes, malgré que 12 de nos jeunes gens n'eurent pas le courage de nous suivre jusqu'à la forêt, sur le rapport qui nous fut fait que les Chouans n'y étaient plus.

Aujourd'hui, nous sommes à nous cacher, Geslin, un homme du pays et moi, le mieux que nous pouvons, couchant régulièrement toutes les nuits dehors, soit dans un fossé, soit dans un champ ou une lande ; un peu de paille, et vivons à la charité de ceux qui veulent bien nous donner du pain. Nous sommes obligés de nous cacher, même aux gens de la réquisition, le pays étant plein d'espions à nos trousses. Nous avons très peu d'argent et d'effets, seulement ce que nous avons sur le corps. Béjarry nous a quittés. Si je vis, je donnerai en dépôt un pareil écrit, dans le mois prochain.

Signé : DEFAY, capitaine au régiment de Picardie."

Extrait : La Révolution française ... - Dr G. de Closmadeuc - Tome quarantième - Janvier-Juin 1901 - p. 330 - 352

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F8%2F7%2F870730.jpg)

/image%2F1100213%2F20240307%2Fob_6611fb_st-lambert-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240403%2Fob_91cd78_michelot-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240401%2Fob_ac3d81_cavalier-vendeen-z.jpg)

/image%2F1100213%2F20240330%2Fob_3404b1_portrait-wikipedia-z.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F93%2F978697%2F127396206_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F91%2F00%2F978697%2F127387913_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F17%2F978697%2F101110885_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F95%2F978697%2F89201870_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F22%2F978697%2F86216699_o.jpg)