LA GUERRE DE VENDÉE EN 1793 VUE PAR CHARLES-PIERRE-AUGUSTIN BOUCHER, CHIRURGIEN-MAJOR

LA GUERRE DE VENDÉE EN 1793

Né à Montbazon (Indre-et-Loire) le 28 juillet 1742, Charles-Pierre-Augustin Boucher fit ses études chez les Jésuites, au Collège royal de La Flèche. Une fois en possession du diplôme de maître ès arts, il voulut devenir chirurgien, étudia d'abord à La Flèche puis à Paris, et, le 12 février 1767, il fut proclamé "maître en chirurgie" pour La Flèche, où il exerça son art pendant près d'un demi-siècle. Il était membre correspondant de l'Académie royale de Chirurgie quand éclata la Révolution.

Après avoir exercé les fonctions d'adjudant-major de la milice bourgeoise, puis de capitaine de la compagnie des canonniers, Boucher devint simple canonnier, par suite de mesure générale.

En mars 1793, il partit avec le titre de chirurgien-major pour combattre les Vendéens, accompagné de son gendre, Rojou, ancien député de la Sarthe à l'Assemblée Législative.

Revenu un mois après à La Flèche, notre chirurgien assistait, avec le bonnet rouge, aux séances du club, mais en gardant toujours une modération relative, qui était dans son caractère.

Boucher mourut à La Flèche, le 21 octobre 1812.

- C'est vers le mois de décembre 1801 qu'il voulut raconter ce qu'il avait vu de la guerre de Vendée : il écrivit alors un cahier de notes intitulé "Les Vendéens" que nous publions d'après le manuscrit original, qu'a bien voulu nous communiquer M. Frédéric Masson, membre de l'Académie Française.

♣♣♣

L'ordre d'envoyer des secours contre les Vendéens arriva à la municipalité de La Flèche le soir du dimanche de la Passion, 17 mars 1793. Le lendemain matin, la compagnie des canonniers formant environ 80 hommes, celle des grenadiers, celle des chasseurs, faisant en tout 200 hommes, sous le commandement de Saverdan, partirent avec deux couleuvrines. Cette petite troupe était en uniforme, bien armée et très exercée dans le maniement des armes. Les canonniers avaient reçu des leçons de deux officiers d'artillerie et servaient leurs pièces avec autant de célérité que les canonniers de ligne (1). (Les mouvements occasionnés par la disette vraie ou factice des blés, fut l'époque à laquelle notre garde nationale sentit la nécessité de se mettre sur le pied militaire).

Lorsqu'on arriva à Baugé, on trouva la compagnie des grenadiers du Lude, envoyée par sa municipalité, qui avait reçu les mêmes ordres que la nôtre. Elle était composée d'environ 100 hommes, aussi en uniforme et bien armés. La commune de Baugé donna environ le même nombre d'hommes. On fut coucher à Longué. Le lendemain, on arriva à Saumur, où l'on reçut l'étape.

Nous ne fûmes pas peu surpris de la consternation que nous trouvâmes dans cette place. Elle était remplie de gens armés de fusils, de piques, de fourches, de vouges, de quelques hommes de cavalerie. Tout ce monde était en désordre. Quelques pièces de canon, un obusier étaient sur la place. Nous apprîmes que les insurgés avaient repoussé les républicains, que la pièce appelée Marie-Jeanne, pièce d'un gros calibre, était tombée en leur pouvoir et qu'ils avaient taillé en pièces les canonniers qui la servaient (16 mars, au combat de Coron-Vihiers).

Un Conseil de guerre assemblé à la municipalité ne jugea pas à propos de nous faire entrer dans la Vendée par le pays saumurois. On nous fit longer la Loire et descendre à Angers.

Cette grande commune nous offrit un spectacle plus satisfaisant. Nous fûmes reçus avec des visages sereins. On semblait s'occuper de plaisirs plus que de guerre. Après avoir fait séjour, on nous donna ordre de nous porter par eau sur Chalonnes. L'embarquement se fit sur deux sapinières. Chacune fut armée d'une couleuvrine. La rivière était extrêmement grosse. Il ne cessait de pleuvoir depuis huit jours. Le vent était violent et contraire. Les mariniers, malgré tous leurs efforts, n'avancèrent que très lentement, et vers la fin du jour ils désespérèrent de pouvoir continuer la route. Alors nous nous amarrâmes et, excédés par la pluie, battus par le vent, n'ayant que du pain pour toute provision, on résolut de dépêcher à Angers quelques-uns des nôtres pour faire changer notre destination ou pour avoir des vivres.

Dans ce moment, nous vîmes deux petits bateaux qui voguaient vers Angers à pleine voile, avec la rapidité de l'oiseau, et qui nous faisaient des signes auxquels on ne comprit rien. Nous jugeâmes cependant qu'ils nous avertissaient de ne pas avancer davantage et qu'ils allaient annoncer quelque nouvelle à la municipalité d'Angers. Nous ne nous trompâmes pas. Une heure après, un courrier parut le long de la rive et apporta l'ordre de nous rendre au port d'où nous étions partis. Les deux bateaux avaient apporté la nouvelle que les royalistes étaient entrés dans Chalonnes, avaient surpris les républicains, dont plusieurs s'étaient noyés (22 mars), que cette commune était dans une épouvante si grande qu'une femme voulant sauver son enfant en le faisant entrer dans une barque, l'avait laissé tomber dans la rivière, où il avait péri, etc.

La sérénité des Angevins se changea en inquiétude. Les gouvernants furent tellement consternés qu'ils ne purent s'occuper de faire des billets de logement. Chacun de nous se retira où il put ; quelques-uns furent obligés de passer la nuit sous la halle, morfondus par la pluie et la faim.

La Providence nous servit bien dans cet embarquement (j'aurai lieu de faire cette remarque une seconde fois). Si nous avions eu le vent bon, nous serions arrivés devant Chalonnes, et les royalistes nous auraient coulés bas infailliblement. Deux boulets eussent été suffisants pour percer nos sapinières, et il eût péri ainsi environ 400 individus, dont les deux tiers étaient pères de famille.

On nous laissa passer tristement deux jours, à Angers. Le même désordre qui régnait à Saumur, s'empara de cette grande cité. Rien n'y était prévu. Cependant, deux représentants du peuple, les citoyens Choudieu (natif d'Angers), Richard (natif de La Flèche), et un vieux général venu en berline avec beaucoup d'oreillers de lits et trois à quatre femmes, semblaient devoir rassurer les esprits et fournir les moyens convenables. Mais les deux premiers étaient occupés aux séances du club (2) et le général faisait chauffer ses douleurs (le général Witingkoff).

Le citoyen La Perraudière, des environs de Baugé, homme bien né, dont la bravoure répondait à un beau physique, commandait à Chalonnes et fut fortement inculpé. Un Conseil de guerre (25 mars) lui rendit l'honneur, et on afficha sur les murs que le citoyen La Perraudière s'était vaillamment défendu avec un petit nombre de braves, et qu'il n'y avait eu que quelques postes avancés qui avaient été surpris et avaient fui sans faire de résistance. Toutefois ce commandant se retira chez lui.

Enfin notre petite troupe reçut ordre de se porter à Saint-Lambert-du-Lattay. Il était alors trois heures du soir (24 mars) et nous avions quatre lieues à faire par des chemins détournés et détestables. Nos deux pièces de canon s'embourbèrent plusieurs fois, l'essieu de l'une d'elles cassa. La nuit nous surprit. Arrivés sur une hauteur, battus par la pluie et le vent très froid, la moitié de nos hommes étaient sans sentiment. Rojou m'a dit plusieurs fois que s'il n'avait pas eu de l'eau-de-vie, il eût immanquablement péri. On resta sur cette maudite hauteur une grande heure, ne sachant pas où descendre, tant il faisait noir, tant les chemins étaient étroits et paraissaient rapides. On entendait au bas un torrent ou un gros ruisseau, qui semblait dépasser sa chaussée par le bruit que sa chute faisait. Il fallut cependant prendre son parti. On descendit peu à peu le chemin qui parut le plus viable. Il nous conduisit sur un pont et de là dans un grand chemin ouvert depuis peu, dont une partie était encore en vigne et en guéret, de manière qu'on y enfonçait jusqu'à moitié jambe. Il était long d'une demi-lieue et aboutissait à Saint-Lambert. Certainement nous eussions été mis en déroute, nos deux pièces enlevées par cinquante royalistes, s'ils se fussent présentés. Cette pensée ne vint à personne, parce qu'on ne croyait pas être encore en pays ennemi, et certes nous y étions très réellement.

En effet, le gros de l'armée vendéenne n'était qu'à une lieue et demie. Tout le pays de Saint-Lambert avait envoyé ses hommes pour la grossir. Les femmes et les enfants servaient d'espions. Il était cinq heures du matin lorsque chacun de nous se jeta dans la première maison qui s'offrit à lui. Ainsi dispersés, quelque patrouille de royaliste pouvait nous égorger séparément.

A midi (25 mars), Saverdan, notre commandant, rassembla sur la place notre petite troupe. Il fut pris des mesures pour les vivres, la distribution des postes et des logements. Quelques heures après, nous apprîmes l'arrivée d'un commissaire, d'un commandant appelé Ladouce, ancien militaire retiré près de Tours, et de quelques adjudants qui n'avaient jamais fait la guerre, tels que Hortode le feudiste, Talot, fils d'un cirier à Cholet, qui a été ensuite nommé représentant du peuple et qui enfin a été condamné à la déportation comme complice de la machine infernale du 3 nivôse (24 décembre 1800) par laquelle Bonaparte manqua de périr.

Cependant il se forma bientôt une armée de 4.000 hommes par les détachements qui arrivèrent successivement du Mans, de Tours, de Blois, de Laval, etc. Les Fléchois en formaient la tête à chaque revue (nous comprenons sous ce nom tout le détachement qu'on se rappelle être formé de Ludois et de Baugeois) ; leur bonne tenue leur mérita cet honneur. Dès qu'une générale battait, ils étaient aussitôt en rang et leurs couleuvrines en état de faire feu. Ils furent chargés d'ouvrir la campagne le 26 mars, jour du mardi-saint.

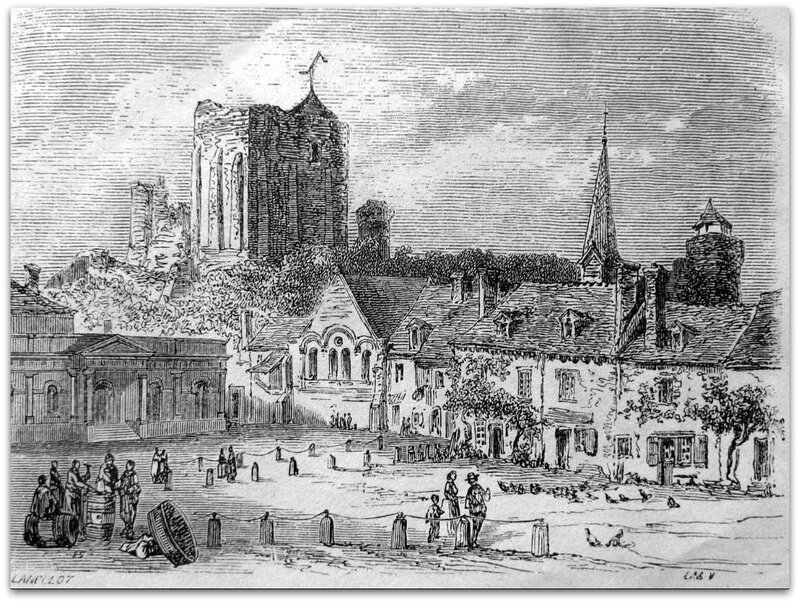

Notre petite troupe, ayant le commandant Ladouce à sa tête, partit à la pointe du jour, précédée d'une compagnie de travailleurs pour aplanir les chemins, et 30 dragons sur ses flancs. Elle se porta sur Chemillé, très gros bourg, composé de deux paroisses et une église canoniale, principale place des royalistes de ce côté de la Vendée.

Les avant-postes de l'ennemi se retirèrent à la hâte et avertirent leurs commandants de notre approche. En effet, nous les trouvâmes un peu en avant de Chemillé, rangés en bataille avec trois pièces de petit calibre. Arrivés à cinq cents les uns des autres, ils crièrent Vive le Roi ! et tirèrent deux coups de canon. Nous nous mîmes en ligne et leur ripostâmes de deux coups de couleuvrine. A chaque coup, ils se courbaient et se relevaient en criant Vive le Roi !

Le commandant envoya le citoyen Boisseau (hôte du Lion d'Or), lieutenant de nos grenadiers, s'emparer d'une maison sur le chemin, d'où cette petite troupe fit feu d'assez près sur l'ennemi. La fusillade s'engagea sur tous les points. Boisseau fut obligé de se replier, ayant vu que des royalistes apportaient sur leurs épaules une de leurs pièces vis à vis son poste, qui en aurait été foudroyé. L'ennemi parut se fortifier en nombre et sembla vouloir nous tourner à droite, par derrière un taillis. (Un ruisseau nous défendait en devant et notre gauche était appuyée par une colline profonde). Alors le commandant envoya un dragon au galop pour avertir toute l'armée de se rendre en diligence pour nous soutenir. Mais nous ne pouvions tenir pendant le temps nécessaire pour l'arrivée de ce secours ; le commandant le sentit ; il ordonna la retraite, qui se fit en bon ordre. Les Vendéens ne nous suivirent pas.

Le jeudi-saint (28 mars), une patrouille (je ne sais de quelle commune) amena au camp quatre ou cinq paysans liés, en chemise, la tête nue. Un garde national marchait devant eux, tenant un crucifix qu'il leur présentait à la figure, en leur disant par dérision : Voilà ton petit bon Dieu, etc. (3). Ces hommes furent mis en prison, où déjà on avait entassé plusieurs femmes. On nomma un Conseil de guerre, dont Merlin, canonnier, ci-devant Doctrinaire, fut désigné comme président. Ce galant homme, aussi humain qu'éclairé, ne trouva pas de coupables. Depuis, un officier supérieur, ancien militaire, lui en fit des reproches devant moi. Ce même militaire fut tué quinze jours après en entrant à Chemillé.

Plusieurs personnes de Saint-Lambert avaient été précédemment enlevées et envoyées dans les prisons d'Angers. Mlle Androuin l'aînée y avait été conduite depuis huit jours. L'histoire de cette personne est trop intéressante, ainsi que celle de toute sa famille, pour ne pas tenir ici sa place.

La famille Androuin était issue du notaire de Saint-Lambert. Elle était composée de trois filles, très belles et très vertueuses, demeurant ensemble, et d'un frère qui occupait avec sa femme une autre maison. Le curé remplaçant (Dubourg), jeune homme à violentes passions, devint amoureux de l'aînée et fit toutes les sollicitations possibles pour avoir accès dans cette maison ; ce fut toujours inutilement. Son amour se changea en haine et sa haine en fureur. Il dénonça Mlle Androuin au comité d'Angers et la dépeignit comme une contre-révolutionnaire des plus dangereuses. On envoya des gens armés pour se saisir d'elle. Elle fut enlevée de chez elle, mise sur un âne, la face tournée vers la croupe et tenant la queue de l'animal dans sa main. On la promena ainsi autour du bourg, et de là elle fut conduite dans un de ces lieux où tant de malheureuses victimes du fanatisme révolutionnaire furent entassées pour être conduites au supplice. Celle-ci y fut conduite, en effet. Quelque temps après, ses deux soeurs et son frère eurent le même sort. Tous les quatre furent guillotinés. Ce prêtre révolutionnaire avait inscrit au-dessus de la porte de la cure : Diis patrioe servio, je sers les dieux de la patrie. O Français, quels dieux ! quelle patrie ! quel prêtre !

Ce fut chez cette malheureuse famille que plusieurs canonniers et grenadiers de La Flèche furent logés pendant leur séjour à Saint-Lambert. J'étais de ce nombre, et je puis assurer que nous fûmes comblés d'honnêtetés et d'attentions par ces respectables et aimables personnes. Leur frère était officier municipal, et nous avons été témoins des soins qu'il prenait jour et nuit pour la subsistance de l'armée.

Reprenons la suite des opérations militaires. Le samedi-saint (30 mars), vers midi, on battit la générale. En même temps on cria "Aux armes !" et les coups de fusil se firent entendre. Nous commencions à manger la soupe, elle fut à l'instant quittée, chacun courut à son rang. Déjà l'ennemi avait fait replier plusieurs postes. Nous arrivâmes sur le grand chemin de Chemillé, par lequel il venait. Nous le vîmes se former en ligne sur une hauteur qui dominait celle sur laquelle notre artillerie était établie, au nombre de huit pièces de 4 et nos deux couleuvrines. L'ennemi en opposa six. Ses tirailleurs se répandirent sur les côtés du chemin ; son avant-garde attaqua notre grande garde, qui occupait un lieu appelé les Haies, composé de sept à huit maisons. Ce poste fut encore forcé. Un de leurs corps s'empara d'un petit hameau, nommé les Tailles, qui était très voisin de notre première ligne. Notre détachement qui occupait toujours le front, donna la compagnie des grenadiers du Lude, qui se trouva sur la gauche, côté sur lequel était le lieu des Tailles. Le citoyen Gabeau, leur capitaine, commanda avec tant d'intelligence et il fut obéi avec tant de bravoure, qu'il débusqua l'ennemi. La résistance fut longue, parce que les royalistes s'étaient emparés de plusieurs maisons avant l'arrivée de Gabeau. L'artillerie joua de part et d'autre avec activité ; on voyait les boulets se croiser en sillonnant le sable du grand chemin.

Pendant la vivacité du feu, on aperçut un homme venir à cheval au galop, le sabre à la main ; il avait l'air de fondre sur nos canonniers. L'un d'eux lui tira un coup de pistolet et le renversa mort. On s'empara de son cheval, qui fut quelques jours après vendu 300 livres, au profit des canonniers de La Flèche (4). Le cavalier était un simple paysan, dans la poche duquel on trouva du pain sec et très noir. Le sabre fut reconnu pour celui d'un officier de dragons républicain. Le soir arriva et donna un éclat au feu des tirailleurs et de l'artillerie, qui eût fait grand plaisir à voir s'il n'eût pas té meurtrier. L'ennemi cessa peu à peu son feu et se retira vers le milieu de la nuit. Le lendemain, on trouva dans les vignes voisines beaucoup de sabots, ce qui annonça que l'ennemi avait perdu beaucoup des siens et qu'il les avait enlevés.

La perte des républicains fut assez légère. On regretta un superbe jeune homme de la Mayenne qui, étant dans les tirailleurs, monta sur le revers d'un fossé pour découvrir mieux l'ennemi (il fut à l'instant frappé d'une balle au milieu du front), un jeune homme d'Angers, presque encore enfant, qui reçut un coup de feu au milieu de la poitrine, etc. Huit à dix blessés furent évacués sur Angers, où ils ont dû périr par la nature de leurs blessures. Les Ludois eurent leur lieutenant, le citoyen Pesse, frappé d'une balle morte à la cuisse ; un vieux militaire, qui portait le drapeau, reçut une balle dans la partie antérieure de la cuisse ; un aubergiste fut atteint obliquement d'une balle à la mamelle (5). Les Fléchois n'eurent ni morts ni blessés ; il n'y eut parmi eux de remarquable qu'un boulet qui renversa le pompon du citoyen Merlin, Doctrinaire.

La vive résistance des républicains persuada aux royalistes qu'il ne fallait plus avoir d'affaire générale. En effet, il n'y eut plus que des engagements de postes, des rencontres de patrouilles, qui étaient toujours très fortes, le capitaine des grenadiers de Tours, conduisant sa troupe par un ravin, se trouva face à face avec un capitaine de cavalerie ennemie, qui n'avait avec lui que quatre hommes. La partie était inégale ; le capitaine royaliste le sentit, mais il ne pouvait reculer, parce que le chemin ne permettait que le passage d'un homme. Il cria au capitaine de Tours : "Je ne me rends pas". Il lève le sabre ; le républicain l'ajuste de son fusil et le jette par terre. Les trois autres cavaliers trouvèrent cependant le moyen de retourner leurs chevaux, et le chemin étant tortueux facilita leur fuite.

Chaque jour notre petite armée grossissait. Elle fut souvent visitée par les généraux ; Leigonyer, Berruyer, Montesquieu nous passèrent en revue successivement.

Nous nous aperçûmes un jour que les Tourangeaux avaient été remplacés par un autre détachement de Tours. Il était bien naturel que nous désirassions jouir du même avantage. Nous fîmes des démarches auprès de notre municipalité. Par justice et reconnaissance, nous devons dire que le citoyen Etourneau-Massé se donna de grands mouvements pour notre retour. Il savait que le général voulait nous retenir ; il partit pour Saumur, où il devait trouver un général supérieur, dont il se flattait d'obtenir un ordre conforme à notre pétition. Les mouvements de cet excellent compatriote furent inutiles. Cependant la municipalité fit partir le même nombre d'hommes. Quelques officiers de l'état-major de l'armée proposèrent de retenir les deux détachements. J'avais des raisons bien pressantes pour hâter mon retour, puisque ma fille attendait les secours de mon art, étant sur le point d'accoucher pour la première fois, et de plus, elle était privée de son mari, qui était dans les grenadiers. Ces motifs me portèrent à demander à la compagnie d'être nommé l'orateur pour insister sur la pétition, qui avait été rejetée deux fois. Je fus chargé de nous représenter de nouveau au général, ayant pris avec moi six à sept camarades. Mon discours eut pour principal argument cet axiome républicain : "Tous les hommes sont égaux en droits" ; et ayant prouvé qu'on avait permis aux Tourangeaux de se retirer, moyennant un remplacement, je conclus et insistai à demander qu'on fit jouir les Fléchois du même avantage. On m'écouta, puis on parut s'occuper d'autre chose. Je restai et pris un siège avec mes camarades. Je parlai toutes les fois que je pus rentrer en conversation. Enfin, au bout d'une heure et demie de séance, j'obtins, autant par impunité que par justice, la feuille de congé pour le détachement. Le lendemain, le détachement remplaçant arriva, et nous nous rendîmes dans nos foyers.

Ce second détachement fit son service pendant un mois, ainsi que le premier. Il n'eut qu'une affaire, mais elle fut très chaude (6) ; il se trouva à celle dans laquelle l'ennemi fut chassé de Chemillé (11 avril). Le citoyen Martineau, perruquier, y reçut un coup de feu, dont il mourut à Angers. Il le reçut, sorti de sa compagnie, qui ne voulut pas participer au pillage. La cupidité fut la cause de sa mort. - Ce détachement fut témoin, aux Ponts-de-Cé, de plusieurs exécutions militaires sur les Vendéens.

Dans cette cruelle guerre, les républicains ne faisaient point de prisonniers : dès qu'ils avaient pris un homme, il était fusillé. Un grand nombre de malheureux colons de la Vendée avaient été amenés aux Ponts-de-Cé. On les faisait mettre à genoux et on leur ordonnait de crier "Vive la République !" Peut-être bien leur attachement à Louis XVI, mais certainement celui qu'ils avaient pour leur religion, que le Gouvernement avait détruite, ne leur permettait pas de faire ce cri d'assentiment. Ceux-ci ne voulurent donc pas crier "Vive la République" ; ils furent fusillés successivement, et on les jeta par-dessus le parapet dans la Loire. Ils arrivaient comme des moutons, l'un après l'autre, sur le même pavé, et, après avoir fait le signe de la croix, sans se plaindre, ils recevaient le coup de fusil. Tel a été le rapport fait par le citoyen Androuin chez le citoyen Ducan, étant précepteur de ses petits-enfants. La vérité veut que nous disions que les Vendéens se contentaient de couper les cheveux à leurs prisonniers et de les renvoyer ensuite. La Flèche en a vu un certain nombre revenir ainsi sans chevelure. Il eût été justice de traiter également les prisonniers Vendéens.

♣♣♣

Les royalistes se portèrent sur Saumur, le 9 juin 1793. Le général Santerre défendait cette place avec une force imposante. Les royalistes ne craignirent pas cependant de l'attaquer en plein midi. Leur attaque dirigée sur trois points fut si vigoureuse, qu'en moins de deux heures ils parvinrent au milieu de la place (7). La garde nationale et la garnison s'enfuirent par tous les chemins qu'elles trouvèrent ouverts. Cette armée fut tellement dispersée, que le général Santerre, croyant avoir pris le chemin de La Flèche, arriva dans cette commune au matin, et, chose qui ne peut être croyable qu'aux Fléchois qui l'entendirent, ce général demanda tout bonnement : "N'avez-vous point vu mon armée ?" Il descendit au Lion d'or. L'hôtesse lui fit un accueil distingué, dût au premier abord d'un pareil uniforme ; mais l'ayant entendu nommer Santerre : Quoi ! c'est vous qui avez fait tuer le Roi ? Ah ! retirez-vous d'ici ! Elle dédaigna de prendre un écu de 6 livres qu'il avait mis sur la table pour payer un bouillon. Il fut déjeuner chez le citoyen Beaufils, médecin. Bientôt il repartit pour quêter son armée.

La prise de Saumur, cet ancien boulevard des calvinistes, étonna et surprit tout le monde. La terreur devint générale et se répandit jusqu'à Paris, où on appela des forces, comme on fit lorsque le roi de Prusse arriva à Châlons (septembre 1792). Les royalistes avaient du courage, ils étaient Français, mais ils ne surent pas profiter de leur victoire. Au lieu de marcher sur Paris, par Orléans, ce qui leur eût été facile, ayant leur droite toujours défendue par la Loire et de là, gagnant par les forêts, ils eussent arrivé sans aucun empêchement sur cette capitale et y eussent entré. Mais ils n'arrêtèrent à Saumur, s'y rafraîchirent pendant cinq à six jours.

Ce séjour inquiéta beaucoup les Fléchois. On pensa que l'ennemi pourrait bien prendre le parti de marcher sur Paris et qu'alors il se diviserait en deux colonnes à cause des vivres. Il était naturel de croire qu'une de ces colonnes prendrait sa route par La Flèche.

Un soir, sur les 9 heures, le bruit se répandit que les brigands arrivaient (car c'est ainsi qu'on appela ces hommes que l'on fut piller et tuer chez eux ; cette dénomination porta son impression dans les esprits du peuple). Les administrants s'assemblèrent pour délibérer sur le parti qu'il y avait à prendre. Un certain nombre de citoyens se rendirent à ce conseil, où on posa ainsi la première question : Fera-t-on résistance ? Tout le monde répondit négativement. Voici la seconde question : Ira-t-on au-devant des vainqueurs leur faire acte de soumission, afin de se les rendre propices, ou les administrants resteront-ils dans cette salle et les citoyens retirés chez eux ? Plusieurs individus, même très marquants dans la Révolution, tels que Jamin, répondirent qu'il fallait envoyer une députation à l'entrée de la Beuflerie, pour leur faire hommage. Etourneau, officier municipal, s'opposa à cette mesure et dit qu'une telle démarche était trop humiliante, il fallait que les administrants restent toute la nuit dans cette même salle, il fallait seulement illuminer les fenêtres afin d'éviter le désordre. Cette opinion prévalut et fit honneur à son auteur, même dans l'esprit des aristocrates, tant il est vrai que l'homme à caractère est toujours estimable.

Cette terreur ne fut que panique. La nuit se passa tranquillement. Bouchet, ancien officier de fortune de carabiniers, (royaliste au fond du coeur), commandait la garde nationale. Il se crut obligé de prendre des renseignements sur l'armée des royalistes. Il choisit à cet effet Legout-Devau, ancien chartreux et Malherbe, ci-devant élève à l'Ecole militaire. Ces deux émissaires se rendirent à Saumur, y entrèrent comme voyageurs, prirent langue avec les habitants de cette commune, qui leur firent l'aveu qu'ils n'avaient à se plaindre d'aucune violence. Ils communiquèrent même avec des officiers, qui leur firent entendre que le dessein de l'état-major n'était pas de s'éloigner de la Vendée, parce qu'ils espéraient des secours puissants de l'Angleterre par la mer qui borde ce pays, et surtout parce qu'ils attendaient par cette voie M. d'Artois.

Ces deux émissaires de retour, Bouchet, communiqua à la municipalité la mission dont il avait chargé Devau et Malherbe et il en fit connaître le résultat. Quoiqu'il fût satisfait, un certain nombre de républicains blâmèrent Bouchet et lui imputèrent des desseins de trahison. Cette affaire parut assoupie, mais dans le temps de la vigueur des clubs elle fut réveillée. Bouchet fut près d'être mis en arrestation. Il tomba malade de chagrin et mourut (8). Malherbe, qui n'était point habitant de La Flèche, l'avait quittée et s'était précipité dans un puits, par suite d'un amour dédaigné. Devau fut seul mis en état d'arrestation ; on sait qu'il s'en est heureusement tiré et on connaît le reste de ses aventures, de sa haute fortune et de sa décadence (9).

Ici se trouve la place d'une anecdote assez singulière.

Le jour de la Saint-Jean 1793, sur les sept heures du matin, arrivèrent au galop cinq royalistes, le sabre à la main et criant "Vive le Roi !" Ils vont droit à la municipalité et ordonnent, de par le Roi, de disposer à l'instant des vivres et des logements pour 15.000 hommes, faisant partie de l'armée qui s'était emparée d'Angers. Les officiers municipaux furent terrorisés, mais ne crièrent pas "Vive le Roi !" Ils répondirent qu'ils feraient tout ce qu'ils pourraient dans cette occasion. Les cinq royalistes se portèrent aux prisons, d'où ils firent sortir un pauvre hère, qui avait été pris caché dans un moulin. Ils furent au collège, où il y avait un dépôt de chevaux ; ils en choisirent un pour monter leur nouveau camarade. Després, très chaud révolutionnaire, était chargé de ce dépôt ; il en fit grandement les honneurs, arbora la cocarde blanche et fit présent d'un guidon blanc, etc. Toute la ville était dans la plus grande agitation. Ces six royalistes la parcouraient, faisaient crier "Vive le Roi !" à tous les groupes qu'ils rencontraient. Picouleau, excellent patriote, homme honnête quoiqu'il ait été du comité révolutionnaire, arbora la cocarde blanche ; cette faute ne lui a jamais été reprochée, tandis qu'elle a été la cause de la détention du Dr Latour, homme âgé de 80 ans. Les six royalistes se rendirent au Lion d'or, mangèrent un morceau et repartirent. Leur chef était un sous-lieutenant de dragons, qui avait ci-devant demeuré à La Flèche (Meignan). Il y a lieu de croire que cette bravade était l'objet d'un pari avec ses camarades.

♣♣♣

Les insurgés ne restèrent que quelques jours à Saumur, d'où ils enlevèrent beaucoup de provisions de guerre et de bouche. Ils dirigèrent leur marche sur Angers, et ils y entrèrent encore avec plus de facilité qu'à Saumur. Ils établirent de nouveaux fonctionnaires publics avec la cocarde blanche. Plusieurs de ces nouveaux administrateurs reprirent les marques de décoration qu'ils portaient dans l'ancien régime. M. Legouz, ancien major du régiment du Roi, reparut avec son cordon rouge. C'était une démarche précipitée et irréfléchie. Les républicains ont fait payer de leurs têtes cette imprudence à ceux qui l'avaient commise. L'armée royaliste était si puissante que ses partisans croyaient qu'elle rétablirait le trône et qu'en attendant les chefs prendraient dans chaque ville des otages, ainsi qu'il se pratiquait dans l'ancienne guerre civile. Mais ce fut une chose dont les insurgés ne s'avisèrent pas. Ils se contentèrent de délivrer quelques prisonniers, de faire sortir trois à quatre cents prêtres non assermentés, renfermés à la Rossignolerie (10) ; puis, ils sortirent de cette grande et importante place pour rentrer dans l'intérieur de la Vendée.

Cependant ces incursions alarmèrent fortement le parti républicain. On crut qu'il fallait assembler une masse d'hommes si énorme, qu'elle écrasât en un moment les rebelles. En conséquence, on ordonna dans les départements environnants la levée de tout homme depuis 16 ans jusqu'à 60. Cette conception fut sans doute plus l'effet de la peur que de la raison. Cette masse composée de parties incohérentes devait écraser elle-même au premier choc, et c'est ce qui arriva dès qu'elle fut un peu ébranlée. Toute notre garde nationale, tous les paysans avec des fourches, des piques, des vouges, quelques mauvais fusils, partirent au milieu des pleurs de leurs femmes et de leurs enfants.

Arrivée aux Ponts-de-Cé, notre garde nationale fut chargée de faire une incursion dans l'île de Denée. On croyait y trouver des hommes et on n'y rencontra que des femmes, des enfants, des bestiaux. Le général Moulin ordonna que tout fût enlevé et traduit à Angers.

La place des Fléchois était marquée dans les dispositions de cette grande bataille. On lui réservait une hauteur vers le Pont-Barré. Mais ici la Providence les sauva pour la seconde fois d'une occasion où ils devaient tous périr.

Le feu de l'insurrection était allumé du côté de Ballon (Sarthe). On demanda en hâte une troupe alerte et sur laquelle on pût compter pour la bravoure et la bonne conduite. Les Fléchois furent désignés. Alors le poste de la hauteur du Pont-Barré fut confié à la garde nationale de Châteaugontier. Ce poste était important parce qu'il protégeait la masse qu'on devait faire entrer par ce pont dans la campagne qui entoure Saint-Lambert-du-Lattay. L'ennemi méprisa la masse, la laissa avancer et attaqua les Castrogontériens, qui, quoique secourus vaillamment par l'élite de la garde nationale d'Angers, de différents pelotons d'infanterie et de plusieurs corps de cavalerie, furent taillés en pièce, de manière qu'il périt plusieurs centaines de pères de famille de cette commune et un très grand nombre de celle d'Angers. Un corps de 300 hommes de la garde nationale de Chartres, qui avait passé à La Flèche trois jours auparavant et qui nous avait paru composé de bons bourgeois, fut écrasé. La masse sur laquelle on avait tant compté, s'ébranla d'elle-même en reculant aux premiers coups de canon. Les hommes tombèrent les uns sur les autres, se blessèrent, se tuèrent avec leurs propres armes et s'étouffèrent en grand nombre au défilé du Pont-Barré. Une nuit d'horreur termina cette fatale journée (19 septembre 1793). Un grand nombre d'individus se noyèrent dans la petite rivière du Layon, d'autres succombèrent dans les fossés, d'autres par la faim et l'épuisement. D'autres s'égarèrent et n'ont rentré dans leurs foyers que 8, 10, 15 jours après (11).

Pendant que cette affaire se donnait, il y avait à La Flèche depuis deux jours un corps de hussards (eh ! pourquoi ne le faisait-on pas avancer ?). Quelques-uns de nos malheureux paysans qui croyaient se trouver parmi des amis en arrivant à La Flèche, manquèrent d'être coupés en morceaux par cette troupe, qui les traita de lâches et leur imputa la défaite de la masse.

Chaque jour, on en voyait passer les débris. Chaque individu avait l'air d'un spectre et mourait de besoin. A la vérité, les communes avaient envoyé des chariots avec du pain, mais ces chariots furent pris par l'ennemi. Ils furent encore la cause de la perte d'un grand nombre d'hommes, par l'embarras qu'ils occasionnèrent dans les chemins.

Le malheureux commandant de la garde nationale de Chartres reparut seul à La Flèche. Cet homme gémissait, sanglotait et ne pouvait proférer que ces mots : "Que vais-je dire ? Que vais-je répondre à tant de femmes, à tant d'enfants que j'aime et qui m'aimaient, lorsqu'ils vont me redemander leurs maris, leurs pères, moi qui ai été le premier à les engager à venir dans la Vendée ? Ils sont presque tous morts, et le reste est dispersé. J'ai suivi dans la déroute général ce chemin par hasard, me trouvant avec un groupe d'hommes qui l'avaient pris peut-être aussi par hasard !"

Ce funeste évènement fit la plus grande sensation à la Convention nationale. Thirion, l'un des représentants du peuple, fut envoyé dans la Vendée. Il crut devoir commencer ses expéditions par brûler le coeur de Henri IV (28 septembre 1793) et nous laissa ces mémorables paroles : "L'Assemblée nationale est dans la résolution d'employer de grandes forces pour réduire les Vendéens ; mais si elle ne peut y parvenir, elle abandonnera le pays insurgé, qui se gouvernera à sa manière. J'en suis vraiment fâché, mais il y a lieu de croire que vous y serez compris ... Ah ! malheureuse Vendée, elle seule est capable d'opérer une contre-révolution". J'ai entendu ces dernières paroles de mes propres oreilles (12).

Les troubles qui s'étaient élevés du côté de Sablé, s'apaisèrent d'eux-mêmes, et notre garde nationale rentra après un mois d'absence. Rojou eut le bonheur d'être nommé sergent-major et n'eut d'autre service que de distribuer la paye, qui était de 40 sols par jour, somme excessive, mais le Gouvernement voulait que la cupidité lui fournit des soldats. Il permettait même le pillage. Les dragons désolèrent les environs de Sablé.

♣♣♣

L'armée vendéenne, commandée par La Rochejaquelein et d'Autichamp, passa la Loire à quatre lieues d'Angers (18 octobre 1793). Elle était composée de 80.000 individus, dont 50.000 combattants, sur lesquels 30.000 étaient d'excellents guerriers. Le reste était composé de vieillards, femmes, enfants et prêtres. Parmi ces derniers se trouvaient ceux qui avaient été tirés de la Rossignolerie. (On a donc eu tort de faire un crime à plusieurs prêtres des environs de La Flèche d'avoir suivi les Vendéens ; que fussent-ils devenus s'ils n'avaient pas suivi l'armée catholique ?). On ne sera pas surpris du grand nombre de femmes, de vieillards et d'enfants qui étaient à la suite de l'armée royaliste ; on avait brûlé leurs maisons, et leurs personnes étaient souvent massacrées ; on a vu des soldats républicains éventrer des femmes grosses.

Cette armée traversa la Bretagne, la Normandie et arriva devant Granville. Elle fut repoussée de devant cette place ; et désespérant de pouvoir la réduire, elle prit sa route par Vitré, Laval, Sablé, ayant toujours à sa poursuite la garnison de Mayence. Lorsqu'elle fut arrivé à Sablé, nous ne doutâmes pas qu'elle vînt à La Flèche. Le district, la municipalité, le Comité révolutionnaire firent les préparatifs pour fuir et se mettre en sûreté. Notre garde nationale prit le même parti, étant trop faible pour résister à un pareil nombre. Dans cet instant où chacun songeait à sa sûreté, le patriote Germont, qui était du Comité révolutionnaire, se lamentait et criait à ses collègues : "Ne prévoyez-vous pas que les détenus de la Visitation vont sortir ? Hâtez-vous de les faire enlever. Vite, des voitures." Il fit commander les canonniers pour conduire ces prisonniers à Saumur. En conséquence, on vint me donner l'ordre pour les accompagner. La compagnie ne se forma point, les canonniers avaient pris leur parti, comme le reste de la garde nationale. Il me fut fort doux de faire comme mes camarades.

Mon gendre et moi partîmes le 9 frimaire an II (29 novembre 1793), lui à pied, moi à cheval, à sept heures du soir, avant-veille du premier dimanche de l'Avent. Je pensai que le pays entre le Lude et Château-du-Loir était impraticable pour une armée, surtout dans cette saison, par la raison que les terres en sont argileuses, tels que Broc, Mayet, etc ..., où j'avais été appelé assez souvent pour donner les secours de ma profession. Nous couchâmes à Thorée. Le lendemain matin, nous apprîmes que la municipalité de La Flèche y avait passé la nuit ; nous la rejoignîmes. Je m'aperçus que Rojou avait de la difficulté à marcher, un de ses souliers le gênait. C'était un grand inconvénient dans pareille circonstance, ne sachant jusqu'où il faudrait aller. Je me déterminai à venir au galop lui chercher une autre paire, bien persuadé que les royalistes ne pourraient encore être à La Flèche, parce qu'ils n'étaient arrivés la veille à Sablé que sur les trois heures de l'après-midi.

L'arbre de la liberté était un grand mai qui se voyait de loin ; je le pris pour mon étoile polaire. En effet, si les royalistes eussent été dans nos murs, ils eussent commencé par l'abattre. Je l'aperçus toujours debout et arrivai en toute confiance à la maison. Je demandai promptement des souliers, une soupe aux choux, de l'avoine. On se mit en grand mouvement pour répondre à mes demandes. Ma femme eut affaire dans le voisinage. Deux minutes après, elle rentre et me dit : "Sauve-toi, mon ami ; ils sont au carrefour !" Je saute sur ma cavale et fuis au galop. Je trouvai Bouju, l'apothicaire, et Leroy, teinturier, à cheval dans la Beuflerie. En passant sur le pont des Carmes, j'avais jeté un coup d'oeil vers le grand cimetière et avais vu une colonne dans le grand chemin. Je pressai mes deux compagnons. A peine fûmes-nous à 400 pas dans le chemin du Lude, que nous vîmes deux cavaliers à manteaux blancs, sabre à la main, entrer dans le même chemin. Nous ne les craignions pas, ayant six coups à tirer contre eux quatre. Cependant nous continuâmes d'avancer et ils ne parurent pas avoir envie de nous poursuivre. Lorsque nous fûmes vers La Bruère, nous vîmes une colonne de cavalerie assez forte sur le grand chemin du Mans ; nous jugeâmes que ces cavaliers étaient destinés à éclairer les environs des villes où leur armée arrivait.

Nous rejoignîmes la municipalité, à qui je persuadai d'aller à Broc, où nous passâmes deux jours. Le troisième, on nous avertit que les insurgés avaient pris la route d'Angers. Alors nous repartîmes tous pour rentrer dans nos foyers, où il nous tardait d'arriver pour savoir le sort de nos femmes. En entrant dans cette ville, nous fûmes frappés par l'odeur la plus infecte : les rues étaient remplies d'ordures. Ces malheureux étaient attaqués de la dysenterie, fléau qu'ils communiquaient partout où ils passaient. La fille aînée de Rojou, ma petite Caroline, âgée de 7 mois, en fut attaquée.

Ma femme et ma fille étaient excédées de fatigue, ainsi que la domestique. Douze cavaliers s'étaient emparés du logement de notre maison et en défendaient l'entrée à un plus grand nombre, afin d'être plus à l'aise. Ce fut inutilement que se présenta un homme qui, par ses vêtements quoique délabrés, annonçait quelqu'un de bien né ; il était intéressant par son âge, son épouse et deux enfants de 7 à 8 ans. Ma femme en fut vraiment émue. En entrant, ils assurèrent qu'ils ne feraient point de mal, mais ils voulaient être bien nourris. Ils se firent servir par les deux maîtresses et la domestique ; ils amenaient quelques camarades aux repas, mais ne leur permettaient pas de coucher. Ils burent une busse de vin rouge tout entière. Plusieurs demandèrent à échanger leurs chemises sales pour des blanches ; il fallut consentir à cet échange.

Dans l'intérieur de la ville, il n'y eut aucune violence commise envers les citoyens, mais les boutiques de quelques particuliers furent pillées, ou, si l'on veut, ils enlevèrent les effets qui leur convenaient, en donnant des bons à prendre sur Louis XVII.

Le prince de Talmont était le chef de cette armée. Son nom en imposait. Il engagea plusieurs personnes à se lier à sa destinée. Tels furent M. Giroust et sa femme, M. et Mme Longlai (Les deux premiers étant pris ont été fusillés à Nantes, les deux autres se cachèrent après l'attaque du Mans et ont été amnistiés à la paix (13). La maison Devau logea presque tout l'état-major avec le prétendu évêque d'Agra. Le célèbre abbé Bernier ne parut jouer aucun rôle ; il logea chez de petits particuliers. Mme Devau s'aperçut qu'il y avait peu d'accord entre les chefs. Tout le monde sentit qu'il régnait aussi beaucoup de mésintelligence dans le corps de l'armée. De plus, elle n'était point divisée par régiments, par compagnies. Quand il était question d'aller au combat, chaque soldat se rangeait auprès du premier qui se présentait. Cependant ils avaient quelques sous-officiers, mais qui ne paraissaient avoir de fonction que pour maintenir une certaine police. Quelques déserteurs avaient apporté leur uniforme, tout le reste était en habit de paysan ou de petit bourgeois. La cavalerie était en général bien montée, parce que les chevaux du Poitou sont bons. L'artillerie était composée de 30 pièces de canon du calibre 4. De Marigny, que j'avais connu à l'École militaire pour un brac et qui avait conservé son caractère, la commandait. MM. La Rochejaquelein et d'Autichamp étaient les généraux ; ils méritaient de partager ce grade par leur bravoure, leur honnêteté et leur intelligence.

Pendant leur séjour, les royalistes abattirent l'arbre de la Liberté, brûlèrent des papiers, des registres précieux, ouvrirent les portes de la Visitation où plus de 300 personnes de tout rang, de tout âge, de tout sexe, tant de la ville que de la campagne, étaient renfermées par le Comité révolutionnaire, parce qu'elles avaient la réputation d'aristocrates. Les royalistes emportèrent de La Flèche des habits neufs, des balles, de la poudre, que le district dans son épouvante avait oubliées dans la maison des Carmes, où il tenait ses séances. Ils emmenèrent un assez grand nombre de jeunes paysans qui avaient été persécutés par les enragés, ainsi que Jean Tresneau (14).

Cette armée se reporta sur Angers, où elle crut pouvoir entrer comme la première fois qu'elle s'y était présentée. Mais les républicains y avaient une forte garnison et disposé les dehors de la place de manière à soutenir une attaque. Les royalistes échouèrent et perdirent un grand nombre d'hommes dans cette entreprise (3 et 4 décembre). J'ai vu assurer à un homme fort instruit que s'ils eussent soutenu leur attaque une heure de plus, la ville se serait rendue, faute de poudre.

Désespérés de n'avoir pas réussi dans leur projet, accablés par la fatigue d'une route de plus de 150 lieues, dans laquelle ils avaient souvent manqué de vivres, presque toujours été au bivouac dans une mauvaise saison, attaqués par la dysenterie et continuellement harcelés par la garnison de Mayence, telle était la position des royalistes. Il semble qu'alors leurs chefs perdirent la tête. Ils ordonnèrent de marcher sur Baugé, et le 7 décembre ils se reportèrent sur La Flèche. C'était une grande faute. Ils avaient tout plat pays à passer et pareille campagne aux environs de cette ville, conséquemment plus exposée aux attaques. Ils auraient dû se porter à Saumur, qui était moins fortifié qu'Angers ; ils auraient dû se porter à Saumur, qui était moins fortifié qu'Angers ; ils auraient pu s'y rendre par la levée, dont la campagne est très fertile, et un de leurs côtés eût été à couvert.

Dès qu'on sut que l'ennemi était à Baugé, on coupa la grande arche du pont des Carmes, on se disposa à faire une vigoureuse résistance, quoiqu'il n'y eût que trois à quatre cents hommes de troupe avec notre garde nationale. Le général Chabot la commanda, sous les yeux de Garnier (de Saintes), représentant du peuple.

A une heure après-midi, l'avant-garde ennemie arriva. On lui fit résistance sur le pont pendant deux heures. Le citoyen Monnier, lieutenant des canonniers, y fut blessé d'une balle dans la main ; le citoyen Rétif père eut une jambe transpercée d'une balle. Le gros de l'armée ayant rejoint l'avant-garde, l'attaque devint irrésistible (15). (Nous partîmes, Rojou et moi, sur la fin du jour et nous mîmes la Sarthe entre les Vendéens et nous). Garnier (de Saintes) le sentit bien et partit à franc étrier pour Le Mans, Chabot ordonna la retraite, et on suivit la route que traçait le représentant. Il était bien temps, car l'ennemi fut passer la rivière aux moulins de la Bruère et des Iles et eût enveloppé notre troupe. Il dépassa aussi la rivière au moulin des Pins, de manière qu'il afflua dans la ville par le chemin du Mans et celui d'Angers avec la promptitude d'un torrent. (On aurait dû prévoir ces passages, auxquels on ne pouvait s'opposer, n'ayant pas assez de monde, et on aurait dû sentir qu'il était inutile de couper l'arche et d'exposer la ville à être prise d'assaut).

Plusieurs citoyens furent surpris. Gasnerie, maître de pension, fut tué sur le marché au blé, Brossier, cordonnier, sur le pont des Capucins, où son cadavre resta deux à trois jours dans la boue, Baudrier, architecte, dans le parc des Dames, Allory fils, maçon, dans la rue Puet, etc. Dubois, perruquier, reçut 6 à 7 coups de sabre sur la tête et un qui lui coupa la moitié du nez. Un autre fils Allory en reçut un sur le front, qui pénétra jusqu'au cerveau. Mon voisin Guaiche, serrurier, Hérisson, perruquier, et sept à huit autres furent pris vers la Transonnière. Les royalistes les désarmèrent et les emmenèrent en prison. Un Conseil de guerre fut tenu à l'instant et ils furent condamnés à passer par les armes. M. de Biré, retiré (infirme) major du régiment de Bretagne, fut implorer la clémence des chefs : il eut beaucoup de peine à les fléchir. Cependant il obtint la vie de ces citoyens, qu'ils étaient condamnés à perdre sur le pont de la résistance.

La Flèche avait été prise de vive force. Quelques officiers et des soldats déserteurs de la République demandèrent le pillage de la ville (16), et non pas l'incendie, comme on l'a dit. La Rochejaquelein et d'Autichamp donnèrent l'ordre de fusiller celui qui oserait prendre au delà de ce qui lui était nécessaire pour la vie. Cet ordre eut son exécution sur deux pillards et la discipline fut maintenue. Cependant les insurgés ne laissèrent pas de commettre des excès (17) dans les caves, comme au précédent passage, et aussi dans les boutiques de nos marchands, à qui ils laissèrent des bons sur Louis XVII. Un chirurgien vint chez moi demander des instruments pour ses blessés et les emporta ; il en prit en argent, qui ne lui pouvaient être nécessaires. Les chefs eurent l'attention de se transporter plusieurs fois chez différents particuliers pour répondre à leurs plaintes et rétablir l'ordre. Nous devons leur conserver une éternelle reconnaissance de nous avoir sauvés du sac de la ville. Les mêmes cavaliers qui avaient logé à la maison, y étaient revenus et se conduisirent de même. Ma cave et ma basse-cour furent épuisées.

On dit qu'ils firent une exécution militaire sur le port Luneau. Le citoyen Lelong, ci-devant lieutenant général au siège de Baugé, puis maire, ayant montré un civisme excessif et tenu des propos imprudents aux chefs, fut amené à La Flèche et fusillé. Personne n'a de certitude sur le lieu de l'exécution ; mais ce qu'il y a de certain, c'est que ce citoyen fut enlevé par les royalistes et qu'il n'a pas reparu.

La Flèche étant sans consommations, l'ennemi fut obligé de quitter cette ville.

Le très brave Westermann s'avançait de nouveau avec une troupe particulièrement composée de deux anciens régiments Armagnac, Aunis, de chasseurs et de hussards. Un grand nombre de traînards furent tués dans nos rues et dans le chemin de Clermont. Dans l'un et l'autre endroit, ils ne laissèrent pas de faire une forte résistance, surtout dans la rue de la Sarthe et le faubourg des Capucins.

A un demi-quart de lieue du bourg de Clermont, il se passa un évènement digne d'être cité pour les lâches. Un paysan, chez lequel deux religieuses étaient venues se réfugier, excédées de froid et de fatigues, ayant aperçu des hussards qui passaient sur le grand chemin, dont la maison n'était pas éloignée, court à eux, leur faisant signe de venir. Les ayant abordés, il leur dit : "Venez chez moi me délivrer de deux c... de religieuses !" Les deux hussards arrivent et tuent inhumainement ces deux infortunées créatures. Ce meurtre fut vengé l'année suivante par un autre meurtre. Les Chouans vinrent une nuit faire lever cet homme, sous prétexte de vouloir manger chez lui, comme ils le pratiquaient chez tous les colons ; ils entrent et lui déclarent qu'ils vont le mettre à mort dans son jardin, sur la fosse même où il avait enterré les deux religieuses. En vain, la femme, les enfants demandent la vie de celui qui gagnait la leur ; cet homme fut fusillé au lieu désigné.

Voici une autre anecdote à peu près semblable. Je la rapporte encore pour les méchants. Une femme des environs de Clefs (j'ai appris le fait sur les lieux) ayant chez elle à se chauffer quelques Vendéens, accablés de fatigue, hors de combat, sort pour appeler les républicains. Elle s'avance assez loin avant d'en rencontrer. Elle en rencontre enfin : "Allez vite à cette maison, leur dit-elle (c'était la sienne), vous allez y trouver de ces brigands". Les bleus arrivent, trouvent un homme qui à leur bruit sort sur le seuil de la porte : il est pris pour un Vendéen et reçoit un coup de fusil. Ce bruit averti les royalistes qui se sauvent. La femme arrive et voit que c'est son mari qui a été tué !

♣♣♣

Cependant le gros de l'armée des insurgés était aux portes du Mans et faisait la plus vive attaque. C'était celle de gens désespérés, qui sentaient derrière eux la troupe de Westermann. Le passage de Pontlieu était fortement défendu par une bonne artillerie et par une troupe assez nombreuse aux ordres du citoyen Desmares (natif de La Flèche), dont la bravoure a toujours été la même dans toutes les circonstances. L'artillerie des royalistes était supérieure. Pontlieu fut forcé et l'ennemi entra dans la place le 10 décembre 1793. Cette ville devint bientôt un champ de bataille ou plutôt de carnage. Westermann et quelques corps de jeunes gardes nationaux forcèrent les royalistes, après une résistance de trois jours, à sortir du Mans. Alors cette armée battue, mais non en désordre, prit le chemin de Laval et fut assez heureuse pour regagner la Loire.

Je revins dans mes foyers le troisième jour après la sortie des Vendéens. La Flèche était un lieu d'horreur. Les rues étaient teintes de sang, quelques fenêtres en étaient encore tachées avec des portions de cerveau (telles étaient celles de la Chaise du Cerf, où huit à dix hussards furent tués). Des cadavres de chevaux barraient encore le devant de quelques portes. Des hommes morts se rencontraient çà et là. Le spectacle le plus affreux se présentait autour de l'hôpital. La rue de l'Abreuvoir, celle de Saint-Thomas étaient encombrées de cadavres, au nombre de plus de quatre cents. Hommes, femmes, enfants, vieillards étaient entassés nus les uns sur les autres et offraient un spectacle d'autant plus hideux qu'ils étaient amaigris par la dysenterie, couverts de l'ordure de cette affreuse maladie, et que d'autres présentaient de cruelles blessures. Si en deux jours, il périt quatre cents malades à La Flèche, qu'on juge de la perte immense que fit cette armée par la maladie dans toute sa route ! La cupidité avait poussé des femmes à dépouiller de leurs habits les morts, au risque de gagner la contagion. J'en fis l'observation à la municipalité, qui publia qu'il fallait brûler ces vêtements. Cet ordre fut mal exécuté, et tant par cette cause que par la terreur et l'état de l'atmosphère, un grand nombre de femmes et de vieillards périrent dans l'espace de dix à douze jours (18). Je me donnai les plus grands soins pour désinfecter l'hôpital et pour faire enlever ces cadavres. Les fossoyeurs firent de grandes fosses, où ils les enterrèrent. Je m'aperçus qu'il n'y avait pas plus d'un pied de terre pour les recouvrir ; j'obtins des ordres de la municipalité pour faire amonceler de la terre sur ces fosses, où on voit encore (1801) les vestiges vers la muraille qui longe le grand chemin.

Après l'affaire du Mans, on transporta dans notre hôpital et les infirmeries du collège quatre à cinq cents blessés. Lespine et moi fûmes occupés pendant une nuit et deux jours à extraire les corps étrangers, à réduire les fractures et faire les autres pansements. Un grand nombre de balles restées dans les chairs et les os étaient de différentes formes : elles avaient frappé contre les murs, les pavés, avant d'atteindre les soldats blessés. Quelques jours après, on les évacua sur Angers.

Les campagnes des environs, surtout celles de Clefs, furent infectées. La dysenterie s'y propagea avec violence. Cependant les malades s'en réchappèrent pour la plupart. Une fièvre maligne survint ensuite ; elle approchait tellement de la peste, que ceux qui en étaient attaqués étaient enlevés en 26 ou 36 heures. L'atmosphère avait été infectée par cette nombreuse colonne, dont la contagion était d'autant plus grande que des individus se répandaient çà et là dans les maisons où ils vivaient avec les paysans ; mais cette atmosphère fut encore plus infectée par le nombre des cadavres, qu'on enterra trop tard et à trop peu de profondeur. Obligé de me transporter pour secourir les malades de la campagne, j'ai vu pendant quinze jours ou trois semaines des chevaux morts dans le milieu des chemins ou dans les fossés, des bras, des têtes humaines déterrés par les chiens ou par les loups. Le mal fût peut-être devenue une vraie peste si nous n'eussions pas été en hiver et si le ciel de ce pays n'eût pas été naturellement exempt de miasmes.

Il resta chez quelques particuliers des mourants. On trouva même des cadavres de quelques malheureux qui s'étaient cachés ne pouvant plus suivre les leurs et qui avaient péri autant de maladie que de besoin. Huit à dix jours après la sortie de cette armée, le citoyen Roujou, apothicaire, en trouva un par hasard dans son grenier à foin. Dans les premiers jours, je trouvai une femme dans une armoire de l'hôpital, d'où elle n'avait pas bougé depuis 48 heures. J'osai à peine lui donner des soins, craignant de la découvrir aux hussards, mais ils l'aperçurent et la sabrèrent, toute mourante qu'elle était. - Cette troupe commit des horreurs. Un Vendéen était depuis 36 heures expirant sur une paillasse au milieu de la salle. Un hussard tire son sabre et lui fend le crâne. Le domestique de M. Longlai qui l'avait suivi, mais qui était revenu ensuite de lui-même après l'affaire du Mans, fut mis en prison. La fièvre maligne s'empare de lui : on lui met les mouches à la hâte dans la prison. La municipalité qui en fut instruite, ordonna que ce malade fût transféré à l'hôpital. Le lendemain, il en est tiré et traîné sur le Port Luneau, où il est fusillé par quelques soldats sans chefs.

Terminons ces anecdotes par quelques traits consolants pour l'humanité. Plusieurs Vendéennes étaient parties à la hâte de chez les citoyens où elles avaient logé, et y avaient caché leurs enfants, les unes sous le lit, les autres ailleurs. Ces pauvres enfants eurent le bonheur de retrouver une autre famille dans la maison où ils étaient délaissés. Le citoyen Farcy, apothicaire, le citoyen Perrinet-Coqueret, le citoyen Couchot, boucher, méritent d'être nommés et de recevoir des remerciements de toutes les âmes honnêtes pour les soins paternels qu'ils ont pris de ces orphelins. Dans les campagnes, ces traits de charité, d'humanité ont eu lieu non seulement envers les enfants, mais envers des hommes, des femmes, des filles, des gens de tout âge ; ils ont été nourris secrètement jusqu'au moment où la paix de la Vendée a été conclue (1795). Quelques-uns de ces individus sont rentrés dans leurs foyers, d'autres sont restés attachés à leurs bienfaiteurs et les ont servis longtemps pour tâcher de s'acquitter envers leurs bienfaiteurs.

C'est de cette manière que plusieurs prêtres sont demeurés dans ce pays. Tel a été le respectable M. Brault, prieur-curé de Baugé, homme distingué en Anjou par sa vertu et par sa science. Il fut tiré par les Vendéens de la Rossignolerie et ne put les quitter qu'à leur passage dans sa ville. Cette détention lui a occasionné une enflure, dont il est mort. Sa mémoire sera longtemps en bénédiction.

Après ces traits d'humanité, je porte malgré moi mon esprit sur l'atrocité du citoyen Maloré, mégissier. Cet homme, poussé par une rage d'un caractère nouveau, coupa à un cadavre vendéen les parties que la décence ne permet pas de nommer, les travailla et les passa comme une peau de gant. Un jour Beaufils, le marchand (qui ne fut ni parent ni ami de Beaufils, médecin), voisin de Maloré, obligé par la prudence de s'en faire un ami ou au moins de traiter avec lui de manière à ce qu'il n'en éprouvât pas quelque fâcheux traitement, le pria à déjeuner avec un certain nombre d'honnêtes gens, qui n'osaient pas trouver mauvais un pareil amalgame : l'atroce mégissier tira de sa poche comme un trophée ou comme une gentillesse cette peau humaine et la montra avec le sourire des Marat et des Robespierre. Avant la Révolution, ce Maloré était un homme honnête. C'est un grand problème de morale comment Maloré, Beaufils le médecin, que j'ai connu écolier, puis apothicaire et que j'avais toujours vu doux, honnête, ce qu'on appelle bonhomme, et autres de nos habitants ont pu être dénaturés par le jacobinisme au point d'être aussi méchants, aussi pervers qu'ils se sont montrés.

Dans les révolutions, de la vertu au crime, il n'y a qu'un pas.

(1) Au moment de notre départ, je courus chez le commandant Bouchet, à qui je dis : "Il vient de me venir en pensée, Monsieur, que la troupe n'a point de chirurgien. Hâtez-vous, je vous prie, de m'en donner le brevet de votre main à l'instant, car on va partir. Il n'y a pas de temps à perdre." Bouchet me rendit ce service avec plaisir, et je fus par là exempt de faire le service des couleuvrines. Personne dans la compagnie n'en parut fâché. Au reste, je me tins toujours auprès d'elle dans tous les mouvements, dans toutes les circonstances.

(2) Il était apparemment plus important d'élever les esprits à la hauteur de la Révolution. (Note de l'auteur)

(3) Cette scène et le temps de la Passion firent un rapprochement d'idées frappantes chez beaucoup de nous, pères de famille, et nous vîmes avec peine les jeunes gens faire des rires, des huées éclatantes, generatio hoec priori pejor.

(4) Ces 100 écus furent mangés dans un déjeuner, le surlendemain de notre retour à La Flèche, où Gasnerie, le maître de pension, souffla l'esprit clubiste.

(5) C'est avec regret que je me rappelle le citoyen G..., jeune homme bien né, qui apporta au camp une oreille qu'il avait coupée à un Vendéen, percé d'un coup de feu. Je lui dis par une mauvaise plaisanterie : "Mords cette oreille !" Ce jeune homme était, d'ailleurs brave. Appelé depuis par son âge parmi les volontaires, il fut blessé à une main et je lui ai donné mes conseils. Que n'enlevait-il tout de suite la chevelure de ce Vendéen : il s'en fût fait une perruque ! Comme l'homme honnête se dégrade par le mauvais esprit régnant !

(6) Il y périt un grand nombre de Parisiens, qui étaient arrivés depuis quelques jours. Chemillé fut mis au pillage ; il était riche en toile, en mouchoirs.

(7) Avec très peu de perte. Cependant Dommagné, capitaine de cavalerie y fut tué. Sa femme, qui était restée tranquille à Malicorne, fut traînée en prison au Mans, malgré un état de maladie qui faisait craindre pour sa vie.

(8) Bouchet était un officier parvenu du corps des carabiniers, homme loyal, couvert de blessures qui lui avaient mérité la croix de Saint-Louis. Il épousa la soeur de Beaufils, médecin, belle et aimable personne, morte un an avant son mari.

(9) Legout-Devau, prêtre, chartreux à Nantes, né à La Flèche, arriva chez ses respectables père et mère au commencement de la Révolution. Il avait juré, puis s'était rétracté. Il vécut premièrement d'une manière très décente. Je lui ai entendu dire plusieurs fois qu'il ne pouvait admettre un serment qui détruisait la hiérarchie ecclésiastique, une constitution qui anéantissait les voeux monastiques. Cet homme voulut se mêler des affaires publiques. On croit même que ce fut lui qui proposa à Bouchet de faire le voyage de Saumur, qui par la suite a occasionné son arrestation, Garnier (de Saintes), qui n'aimait pas le sang et qu'on connaissait pour tel, fut sollicité en sa faveur. Il répondit que tout ce qu'il y avait de mieux à faire, était de laisser oublier cette affaire. Le temps, en effet, amena sa détention, lorsque la violence du jacobinisme se relâcha. Devau eut la maladresse de se brouiller avec sa famille ; il ne rentra point dans la maison paternelle. Il se jeta dans le commerce avec quelque acquêt que lui prêta M. Delorme et qu'il lui a mal rendu. Ce fut alors que cet individu montra combien il était naturellement intrigant, sous les dehors d'un homme tranquille, et combien il avait les passions vives sous les apparences d'un homme pesant. Il voyagea en Allemagne, en Suisse et fit des affaires avec le Gouvernement pour des aciers, etc. Il devint millionnaire. Alors il épousa, à l'âge de 45 ans, une jeune personne, qui était dans la détresse par l'inconduite de la mère. Ces deux femmes ont ruiné Devau, mais il a contribué lui-même à sa chute par un luxe étonnant. Il est venu à La Flèche deux fois. A la première, il allait à Nantes pour son commerce ; il en apporta une immensité prodigieuse de poissons de toute espèce. Un Ministre de la Marine n'eût pas mieux régalé, lorsque Devau donna un dîner auquel je participai. Cet homme singulier avait le talent de faire les pièces les plus délicates au tour ; il s'était perfectionné dans cet art, étant moine. Il est séparé de sa femme dans le pays étranger.

(10) Il n'y avait que 134 prêtres enfermés à la Rossignolerie.

(11) Ce retardement fut un temps de désespoir pour une infinité de femmes et d'enfants qui croyaient leurs enfants morts. A leur retour, ils racontèrent la mort de plusieurs de leurs connaissances et réalisèrent le deuil de quelques familles.

(12) Les terribles paroles de Thirion furent un coup de foudre pour tout le monde. Il était réellement un oracle de mort, de destruction. Elles étaient un souffle de feu qui annonçait un incendie universel. En effet, nous eussions subi le même sort qu'a éprouvé la Vendée, où on à brûlé toutes les fermes, passé au fil de l'épée les hommes, les femmes et les enfants. Plusieurs citoyens prirent le parti de fuir au loin. Déjà un grand nombre d'habitants d'Angers étaient passés par La Flèche, les uns à cheval, les autres en voiture. Je m'occupai de ce projet et songeai à gagner le milieu de la France vers Moulins, Bourges. Je songeais quelquefois à acheter une grande voiture et deux chevaux pour mettre ma femme et mes enfants. Mais j'avais peu d'argent, et on a peine à abandonner sa maison, son mobilier. Je restai donc avec ma famille et le Ciel prit soin de nous. Il nous a préservés tous de la mort, même des blessures.

(13) M. Berthelot de la Durandière fut contraint avec violence par son propre fils de suivre les royalistes. Si les autorités eussent eu le courage d'attester qu'il n'y avait aucun fait d'incivisme à reprocher à ce citoyen et que son fils, dont l'immoralité était connue, l'avait forcé avec le pistolet, il eût évité la guillotine à laquelle il a été condamné à Angers (25 février 1794).

(14) Couchot, grenadier de la garde nationale, exerçant la profession de boucher, frère de l'abbé Couchot, jureur, neveu des Couchot, aristocrates, allant chercher des veaux, rencontra une vendéenne à Bazouges. Tout le monde marchait armé, il tire lâchement son sabre contre cette femme, restée en arrière depuis quelques jours, et lui coupe le bras. Le Ciel a puni ce forfait. Couchot allant à Angers quelques années après avec sa fille, fut attaqué au bras du charbon, qui le fit périr en 24 heures. Ce malheureux eut toujours l'air que Caïn nous semble avoir eu après le meurtre d'Abel, celui de se reprocher son crime. En vain voulait-il étouffer ses remords par ses déportements patriotiques, par des libations avec ses frères et amis jacobites.

(15) Ils trouvèrent une poutre dans la Beuflerie, il coupèrent des peupliers près le Pont-Neuf. Ce fut avec ces pièces de bois qu'ils rétablirent le passage du pont.

(16) C'est le droit de la guerre quand les habitants ont pris les armes. D'ailleurs, on avait pillé à Chemillé et dans presque toutes les villes de la Vendée (Note de l'auteur)

(17) Les chefs des royalistes, peut-être irrités par leur mauvaise fortune, mal disposés par les propos du citoyen Lelong, maire de Baugé, firent chercher les officiers municipaux de La Flèche. Ne les ayant pas trouvés, ils s'emparèrent de leurs femmes et les firent mettre en prison. Quelques personnes prétendent que pour la première fois, ils voulaient avoir des otages afin de se garantir du mauvais traitement d'un ennemi vainqueur. Cependant, Mme Devau et toutes celles qui avaient été en arrestation, furent en députation chez le prince de Talmond et obtinrent la liberté de ces citoyennes.

(18) Mme La Roussellière, religieuse hospitalière, et trois domestiques de l'hôpital furent enlevées d'une fièvre maligne. Mlle Lespine, soeur de mon confrère, s'étant charitablement déterminée à remplacer Mme La Roussellière, eut le même sort.

L'Anjou Historique - vingt-troisième année - juillet 1923

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F8%2F7%2F870730.jpg)

/image%2F1100213%2F20240413%2Fob_0d2d70_bieilleville.JPG)

/image%2F1100213%2F20240307%2Fob_6611fb_st-lambert-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240403%2Fob_91cd78_michelot-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240401%2Fob_ac3d81_cavalier-vendeen-z.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F93%2F978697%2F127396206_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F91%2F00%2F978697%2F127387913_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F17%2F978697%2F101110885_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F95%2F978697%2F89201870_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F22%2F978697%2F86216699_o.jpg)