VALOGNES (50) - 1793-1794 - UN MARIAGE D'ARISTOCRATES SOUS LA TERREUR - RÉCIT DES AVENTURES D'HENRIETTE LE BRUN DE ROCHEMONT

UN MARIAGE D'ARISTOCRATES SOUS LA TERREUR

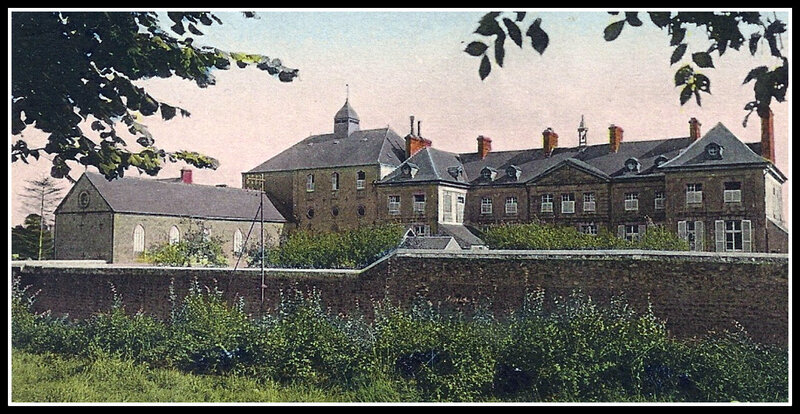

Un des plus beaux hôtels de Valognes, "ce petit Versailles" qu'illustrent de si nobles demeures dont les jardins furent des parcs, dont les vastes cours sont dessinées pour "la commodité magnifique" des grands carrosses Louis XIV, est l'hôtel Sivard de Beaulieu. C'était, sous Louis XVI, un château situé aux portes de la ville, c'est aujourd'hui un hôtel dans la ville même. Il dresse encore, devant un jardin considérablement réduit, sa façade régulière, son avant-corps décoré du fronton classique, ses larges pavillons, l'ample développement de ses toits, ses oeils-de-boeuf et ses cheminées de pierre.

Sivard de Beaulieu ! Aux habitants du pays, aux chercheurs qui ont compulsé à Paris les dossiers du tribunal révolutionnaire, les papiers bleuâtres et rêches de Fouquier-Tinville, ce nom rappelle une tragique histoire.

Une relation composé vers 1820 par le fils de la jeune femme qui y joua le principal rôle, permet d'en revivre les moindres détails.

Relation extraordinaire, parfois invraisemblable, qui a tout l'attrait d'un roman d'aventures, et qu'on serait tenté de regarder comme tel, si l'auteur ne l'avait écrite avec une simplicité qui impose la confiance, si elle n'était confirmée, en plus d'un point, par les papiers du Comité de surveillance de Valognes et ceux du Comité de salut public. Ce sont des "Souvenirs de famille" inspirés par une mère et son fils, écrits au courant de la plume pour être lus dans l'intimité. Madame la comtesse de Quincey, arrière-petite-nièce de celle qui en fut l'héroïne, M. de Mondésir, son arrière-petit-fils ont bien voulu me confier les manuscrits, qui leur appartiennent.

Le château de Beaulieu, comme on disait avant la révolution, était habité en 1789 par M. Sivrard de Beaulieu, sa femme, née Héroult de Coudrey, son fils unique Antoine, alors dans sa vingt-cinquième année. Les membres de la Société littéraire de Valognes, fondée en 1777, qui venaient lire à leur cercle les "journaux et gazettes", pouvaient y voir "un homme de haute taille dont les cheveux bruns étaient fort mêlés de gris, le visage rond, plein, uni et coloré. C'était "M. le lieutenant général civil et de police du bailliage de Valognes". Les révolutionnaires lui reprocheront d'être "un homme impérieux et à craindre". Il est vrai que ses connaissances en jurisprudence lui donnaient une grande autorité sur les membres du bailliage, et que son intégrité le faisait choisir pour arbitre même dans des affaires qui n'étaient pas de la compétence de son tribunal.

M. de Beaulieu avait parfois à demeure un ami intime, M. Le Brun de Rochemont, qui tenait son nom de Rochemont d'un château qu'il possédait à trois lieues de Valognes et qui habitait aussi à Valognes même le château de Givors. Ainsi que M. de Beaulieu, M. de Rochemont, directeur général des biens du duc de Penthièvre, appartenait à une famille depuis longtemps établie en Normandie. Il était le fils aîné de M. Le Brun de la Sennière, à qui l'achat d'une "charge de conseiller du Roi, maison et couronne de France" avait conféré la noblesse. Il était le frère de Charles-François Le Brun, secrétaire du chancelier Meaupou, plus tard, "Mentor" de Bonaparte (le mot est de Napoléon), troisième consul, prince architrésorier de l'Empire et duc de Plaisance.

Mme Le Brun de Rochemont, née Hennebert, préférait le séjour de Paris, où elle habitait rue du Doyenné, numéro quinze, à celui du château de Beaulieu. Ses filles au contraire s'y plaisaient fort, elles semblaient être les filles de la maison. HENRIETTE, brune et robuste, esprit lucide et réfléchi, servait déjà de secrétaire à M. de Rochemont. Elle était généreuse, énergique, adroite ; LOUISE, la cadette, était passionnément attachée à sa soeur, non moins courageuse, mais plus frêle et plus jolie.

Quels étaient leurs plaisirs, en ces dernières années de l'Ancien Régime, dont Talleyrand a dit que ceux qui ne les avaient pas vécues ne connaissaient pas la douceur de vivre ? C'étaient les plaisirs de "jeunes personnes sensibles" et aimables.

Elles avaient fait construire pour une vieille mendiante, sur le bord de la route qui longeait le parc, une cabane en forme de ruche ; elles apportaient à l'hôtesse de cette demeure rustique les vivres, le linge, mille petits présents. Souvent, avec une curiosité délicieuse, elles s'asseyaient auprès de la bonne femme, qui leur contait des histoires du temps passé et les appelait ses filles.

Plus souvent encore, elles se rendaient dans les meilleures maisons de la ville et des environs. La vie mondaine, la politesse, la courtoisie s'étaient répandues dans tout le Royaume. "La noblesse de province, quelque éloignée qu'elle soit de la Cour, constate en 1789 la baronne d'Oberkirch, a toujours quelque habitude des grandes manières, et est à peu près instruite des vicissitudes de la mode et du costume. Les gouverneurs de province reçoivent, les châteaux sont souvent habités par des dames de Versailles, et il y a toujours une fréquentation plus ou moins immédiate". "Le plus sauvage, dit l'auteur des Origines de la France contemporaine, descend, le chapeau à la main, jusqu'au bas de son perron, pour reconduire ses hôtes et les remercier de la grâce qu'ils lui ont faite. Le plus rustre, auprès d'une femme, retrouve, au fond de sa mémoire, quelques débris de la galanterie chevaleresque."

Un des châteaux que Mlles de Rochemont fréquentaient le plus volontiers était celui "d'une très grande et très honorable famille" : la relation qui nous est confiée, trop discrète, ne la désigne pas plus clairement. HENRIETTE et LOUISE étaient fort liées avec les deux filles de la maison, âgées comme elles de seize à dix-huit ans. Là, se trouvait admis, au milieu de la noblesse du pays, M. Le Carpentier, un tout jeune homme, premier clerc à Valognes, chez Me Corbin La Fosse. Avantageux et loquace, M. Le Carpentier parut éloquent à l'une des amies de Mlles de Rochemont, si éloquent que M. de Beaulieu vit arriver un matin un vieux domestique du château de X, qui lui apprit, en grand mystère, un drame encore ignoré : M. Le Carpentier venait d'enlever l'une des filles de son maître.

M. de Beaulieu recommande la discrétion et la célérité au vieux serviteur et le prie d'aller seller sa jument. Il met deux pistolets d'arçon dans ses fontes, enfourche sa monture, et part. En traversant la place du château, à Valognes, il demande à un homme qui travaillait devant sa maison s'il n'a pas vu passer personne. L'homme répond qu'il a vu passer, une heure auparavant, "un petit cabriolet en osier vert, dans lequel étaient un jeune monsieur et une jeune dame, prenant la route de Cherbourg". M. de Beaulieu prit la même route.

Le cavalier pressait sa monture, mais nul cabriolet n'apparaissait à l'horizon. Cependant il avait compté sur le mauvais état des chemins pour retarder la marche du léger véhicule. Les côtes succédaient aux côtes. Tout à coup, d'une hauteur nommée le Mont-Saint-Joseph, M. de Beaulieu aperçut une voiture cahotée sur de grosses pierres. Bientôt il distingue l'osier vert du cabriolet. C'était au pied du Mont-à-la-Quesne, que la route gravit en tournant, laissant à gauche le village de Brix, à pic sur sa colline, entre deux vallées. Quelle n'est pas la surprise de M. Le Carpentier de voir soudain ce cavalier qui le dépasse, se plante en travers de la route et, à quatre pas, l'ajuste avec son pistolet, en lui intimant l'ordre de faire halte ! Le jeune Le Carpentier tire sur les rênes, essaye de contourner l'obstacle imprévu, mais, reconnaissant le lieutenant de police, épouvanté par le pistolet braqué sur lui, il arrête son cheval. Déjà, la jeune fille, honteuse de son escapade, a sauté à bas du cabriolet, a couru vers M. de Beaulieu, l'appelle son sauveur, se pend à la crinière de sa jument. M. de Beaulieu intime l'ordre au ravisseur de continuer seul son voyage à Cherbourg.

Tandis que la jeune fille monte en croupe derrière lui : "La chose n'est connue que de moi, lui dit-il ; vos parents, Mlles de Rochemont, tout le monde l'ignore. Venez à Beaulieu, d'où vous retournerez chez vous, accompagnée de ma femme et de nos filles" (il appelait ainsi Mlles de Rochemont).

M. de Beaulieu cheminait, heureux de sa bonne action, fier de sa capture : il ne soupçonnait pas qu'il venait d'offenser mortellement le futur citoyen Le Carpentier, membre de la Convention, le Bourreau de la Manche.

Un jour de l'automne 1793, une berline attelée de quatre chevaux arrivait à Valognes par la route de Cherbourg. De nombreux spectateurs l'attendaient avec une curiosité mêlée d'effroi, écoutaient les salves du canon qui tonnait en son honneur, contemplaient le peloton de hussards qui la précédait au galop. A mesure que se rapprochait la berline, les Valognais commençaient à distinguer, à travers les glaces, leur compatriote Le Carpentier, que la Convention leur dépêchait muni de pouvoirs terribles.

Le représentant en mission portait un costume théâtral : des bottes à revers, une culotte de daim jaune, un grand sabre soutenu par un baudrier noir, une ceinture tricolore, un habit bleu à revers rouges. Sous les plumes bleues, blanches et rouges du chapeau, son visage était sévère, son regard dur. A côté du "proconsul", du "moderne satrape", - termes que chuchotaient ceux des habitants de Valognes qui avaient des lettres, - la citoyenne Le Carpentier était assise, parée sans doute comme à l'ordinaire d'un portrait de Robespierre et d'un médaillon de Marat. Cette obscure Marie Binet, épousée par Le Carpentier en 1787, prenait des airs de reine. Les spectateurs s'ébahissaient de la voir "saluer avec des petits gestes hautains de sa main gantée". Elle commandait qu'on allât moins vite, qu'on baissât les glaces, "afin que son peuple pût voir plus à son aise et qu'elle-même pût bien voir son peuple". Et, sur l'ordre de la parvenue prononçant le classique "C'est nous qui sont les princesses", le cortège de voiture, en marche derrière la berline, ralentissait.

L'ex-premier clerc de Me Corbin La Fosse, trop heureux d'être nommé en 1787 "conseiller commissaire receveur ancien et triennal des deniers des saisies réelles du bailliage et vicomté et autres juridictions de la ville de Valognes", élu président de la société des Amis de la Constitution en 1789, membre du Conseil général de Valognes en 1790, capitaine de la garde nationale en 1791, administrateur du département de la Manche en juin 1792, député à la Convention au mois de septembre suivant, était fort satisfait de son entrée triomphale. Il écrivit lui-même à la Convention qu'il avait gardé de cette mémorable journée "des impressions délicieuses".

Quelques mois plus tard, par une nuit glaciale de l'automne 1793, deux jeunes filles fuyaient, à peine vêtues, sur la route de Bricquebec, qui bordait le parc de Beaulieu. C'étaient Mlles de Rochemont. Elles cherchent à gagner la cabane qu'elles avaient fait construire, en des temps plus heureux, pour leur amie, la vieille mendiante ; elles l'atteignent, elles frappent à la porte. La porte s'ouvre : leur ancienne protégée les reçoit. Tremblantes de peur et de froid, elles lui racontent la nuit d'épouvante : les délégués du Comité révolutionnaire de Valognes pénétrant dans le château endormi ; la populace l'envahissant à leur suite, le pillant de la cave au grenier ; Mme de Beaulieu seule autorisée à demeurer dans la maison mise à sac ; M. Le Brun de Rochemont, M. de Beaulieu et son fils arrêtés, emmenés à Valognes ; elles-mêmes jetées dehors en chemise.

Tout en écoutant les lamentations de Mlles de Rochemont, la vieille allume du feu, prépare son lit, les y couche, puis, au point du jour, sous prétexte d'aller aux nouvelles, elle sort, appuyée sur sa béquille, et les enferme à clef dans sa cabane.

D'où venait le coup qui frappait ainsi le château de Beaulieu, que la Révolution avait épargné jusqu'à cette nuit ? De Le Carpentier, du régicide Le Carpentier qui, par lâcheté, renchérissait sur les plus cruels et n'avait rien oublié.

Taine explique cette conduite en une page admirable de psychologie, c'est "sous peine de mort que le représentant en mission est terroriste comme ses collègues de la Convention et du Comité de salut public, mais avec un bien plus profond ébranlement de sa machine nerveuse et morale ; car il n'opère pas, comme eux, sur le papier, à distance, contre des catégories d'êtres abstraits, anonymes et vagues ; ce n'est point seulement par l'intelligence qu'il perçoit son oeuvre, c'est aussi par l'imagination et les sens. S'il est du pays comme Le Carpentier, Barras, Lebon, Javogues, Couthon, André Dumont et tant d'autres, il connaît les familles qu'il proscrit ; les noms ne sont pas pour lui des assemblages de lettres, mais des rappels de souvenirs personnels et des évocations de figures vivantes. Dans tous les cas, il est le spectateur, l'artisan et le bénéficiaire de sa propre dictature ; la vaisselle et l'argent qu'il confisque passent sous ses yeux, dans ses mains ; il voit défiler les suspects qu'il incarcère ; il est là quand son tribunal rend des sentences de mort ; souvent la guillotine, à laquelle il fournit des têtes, travaille sous ses fenêtres ; il loge dans l'hôtel d'un émigré, il réquisitionne les meubles, le linge, la cave des décapités ou détenus, couche dans leur lit, boit leur vin, festoie en grande compagnie à leurs frais et à leur place."

Le Comité de surveillance de Valognes siégeait place de la Poissonnerie. En ce matin d'hiver, la vieille mendiante arrive en béquillant sur le marché. Elle parle aux poissardes, elle les ameute. Un cortège se forme, prend à sa suite la route de Bricquebec. On imagine l'émotion d'HENRIETTE et de LOUISE réveillées en sursaut dans la cabane où elles sont enfermées, prêtant l'oreille au bruit de cette troupe qui se rapproche, entendant les vociférations et les cris. Quelle stupeur, quand quatre de ces femmes s'emparent d'elles, les chargent sur leurs épaules et les portent au Comité de surveillance, dont elles ont forcé l'entrée, la menace à la bouche, exigeant "que ces demoiselles soient réintégrées au château, que les choses qui leur sont nécessaires leur soient rendues immédiatement" ; refusant de sortir, qu'elles n'aient obtenu gain de cause !

Impressionnés par les poings de ces dames, peut-être aussi par la grâce des jeunes filles, les conseillers cèdent à la violence et, toujours conduites par la vieille, les poissardes ramènent les jeunes filles en triomphe au château de Beaulieu.

Elles y demeurèrent auprès de Mme de Beaulieu sans être inquiétées. Il s'agissait maintenant de délivrer MM. de Beaulieu et de Rochemont, gardés à vue, semble-t-il, dans une maison que l'ex-lieutenant civil possédait rue de l'Hôtel-Dieu.

Certains détenus obtenaient parfois alors la faveur d'une demi-liberté. Dans le même temps, à Versailles, François Le Brun, le futur consul, emprisonné à la maison des Récollets, fut reconduit et laissé à sa terre de Grillon "de l'ordre du représentant délégué au département, le citoyen Crassous, sous la surveillance d'un sans-culotte". MM. de Beaulieu et de Rochemont furent traités moins favorablement ; ils ne furent autorisés à passer au château de Beaulieu que la soirée de chaque mercredi.

Ils arrivaient escortés de gendarmes et montaient à l'appartement où les attendaient Mme de Beaulieu et les deux jeunes filles. Avec quelle impatience, on le devine ! Des sentinelles étaient placées à toutes les portes, et, tandis que le reste de l'escouade s'installait au coin du feu, dans la cuisine, un véritable conseil de famille ou plutôt de guerre se tenait au premier étage. Comment amener l'élargissement, au besoin l'évasion des prisonniers ? On discutait des plans, on cherchait à organiser un système de communications quotidiennes entre le château et la prison. Ce fut HENRIETTE qui trouva un courrier de bonne volonté et qui ne parlerait pas.

Un fort joli carlin qu'elle avait donné à Antoine de Beaulieu et qui avait disparu pendant la nuit d'épouvante, reparaissait à l'improviste, disparaissait de nouveau, reparaissait encore. HENRIETTE découvrit bientôt les raisons de ces fugues : le carlin allait rendre ses devoir à ses maîtres. Il avait suivi MM. de Beaulieu lors de leur arrestation. Ceux-ci, au bout de deux ou trois jours, avaient prié le geôlier de le mettre dehors. Il avait aussitôt regagné Beaulieu, mais il revenait sans cesse, et les mille tours qu'on lui avait appris divertissaient fort les gardiens. Le petit chien portait un collier de maroquin rouge. Un jour, en glissant ses doigts entre le cuir du collier et le poil de la bête, Antoine, averti le mercredi précédent, tira d'une poche invisible un billet qu'Henriette avait tracé de sa main. A ce premier billet beaucoup d'autres succédèrent, d'autant plus précieux pour le jeune homme que la jeune fille était loin de lui être indifférente. Henriette et Antoine avaient été élevés ensemble. "Leur affection mutuelle, dit l'auteur de la relation, datait de leur enfance, et avait crû avec l'âge sous les yeux et à la satisfaction de leurs parents". C'est ainsi que les prisonniers apprenaient les nouvelles.

Ces nouvelles n'étaient pas encourageantes. Le bruit se répand à Valognes que les prisonniers vont être transférés à Paris, traduits au Tribunal révolutionnaire. Au Tribunal révolutionnaire, à cette effroyable usine d'assassinats qui fonctionne au Palais, à la Conciergerie, où la nuit s'éteignent bien peu de lumière, car souvent les commis ne se couchent pas, et copient des actes d'accusation en tremblant pour leur propre tête ! Un des livres les plus saisissants de M. Lenôtre montre, à l'heure où le lampiste Lenfumé éteint les cent vingt lampes du vaste édifice, Fouquier-Tinville descendant de l'appartement qu'il habite contre la tour Bonbec, entrant à la Tournelle, se hâtant vers le parquet, sortant les dossiers des cartons avant l'entrée des employés, s'emportant contre les huissiers et gendarmes : "plein d'attentions" pour "l'homme indispensable", le bourreau Sanson qui flâne dans les couloirs dès midi ; puis, à l'audience, requérant, revêtu du petit manteau, coiffé du chapeau à plumes noires de l'accusateur public, la mort, toujours la mort, contre les détenus montés des cachots de la Conciergerie. Pauvres gens condamnés en un tournemain, parfois cinquante en trente minutes ! Ils redescendent, - jeunes filles, nonnes, douairières, jeunes hommes, vieillards, anciens officiers ou magistrats, gens de Cour ou de Parlement, - les yeux baissés ou riant par fanfaronnade ; parfois ils se passent d'un geste rapide la main sur le cou pour indiquer à leurs compagnons de captivité, qui se pressent aux grilles du préau, qu'ils marchent à la guillotine.

Cette vision de cauchemar ne se présente pas aux yeux d'HENRIETTE et de LOUISE avec tous ses lugubres détails. Les deux jeunes filles n'en voient pas moins leur père et MM. de Beaulieu sous le couperet. Henriette court chez les membres du Comité de surveillance de Valognes. Beaucoup sont d'anciens obligés de M. de Beaulieu ; elle en obtient des promesses vagues. Mais soudain une rumeur grandit : les prisonniers ne seront pas jugés à Paris ; on va les égorger à Valognes dans la prison. Quoi ! les scènes sanglantes des Carmes et de l'Abbaye dans Valognes ! Voici, chez la citoyenne Le Carpentier, Henriette folle de douleur. Devant le désespoir de la jeune fille, la femme du Bourreau de la Manche crie brutalement, à sa servante : "Jetez-moi cette pleureuse au bas de l'escalier".

Antoine de Beaulieu avait eu pour précepteur, avant la Révolution, l'abbé Féret, depuis 1789 curé de Brix. C'était, en 1794, un prêtre d'une quarantaine d'années. Lorsque l'ordre lui était parvenu, en 1790, de prêter serment à la Constitution civile du clergé, le curé de Brix, conformément au décret de l'Assemblée constituante, était monté en chaire après la grand'messe du dimanche, en présence du "Conseil général de la commune" et de ses paroissiens, et il avait déclaré avec beaucoup de fermeté : "Je jure fidélité à la nation en tout ce qui n'est pas contraire à la sainte Église catholique, apostolique et romaine". Huit prêtres s'étaient alors levés dans le choeur, et avaient prononcé ces paroles à haute et intelligible voix : "Je fais le même serment que M. le curé".

L'attitude n'était pas sans danger : dans toutes les paroisses, elle vouait le prêtre à la persécution ; dans quelques-unes, elle l'exposait à être immédiatement fusillé par quelque énergumène. L'éminent auteur de l'Ancien clergé de France raconte que le curé de Fertar (dans le Doubs) fut manqué à l'église par un mauvais paroissien qui était heureusement un mauvais tireur, et celui de Septsaux (en Champagne) tomba frappé d'une balle en pleine poitrine, tandis qu'il parlait encore.

On conçoit que, dès 1791, l'abbé Féret n'ait pu demeurer à Brix. Le maire vint le chasser à la tête d'une colonne mobile. Retiré sur une des terres de M. Beaulieu, à Sainte-Marie du Mont, il avait gagné bientôt la ville de Coutances, puis l'île de jersey. C'est là que lui fut transmis, peu de temps après le cruel refus essuyé par Henriette chez Mme Le Carpentier, un appel de Mme de Beaulieu. L'abbé Féret partit. Les documents conservés au presbytère de Brix ne racontent ni la périlleuse traversée, tentée en barque par une nuit de brume, ni l'atterrissage, plus périlleux encore sur quelque plage déserte, ni l'acheminement à travers les campagnes couvertes de frimas. En cette fin de l'automne 1793, il neigeait.

Cependant, au château de Beaulieu, - c'était le mercredi 3 décembre, - Mme de Beaulieu comptait que les prisonniers allaient arriver pour la réunion hebdomadaire. Des pots de cidre attendaient sur les tables de la cuisine, les cavaliers de l'escorte. Au premier étage, dans une galerie transversale qui servait de chapelle, de mystérieux préparatifs excitaient la curiosité des jeunes filles : les fenêtres bouchées, derrière les volets clos, au moyen de toiles et de matelas empêchant de filtrer le moindre rais de lumière, l'autel paré, le missel dressé, les burettes remplies, les ornements apportés, les ornements des jours de fête. HENRIETTE et LOUISE, "élevées dans l'habitude d'une obéissance absolue, ne pensaient même pas à faire la moindre question".

Des parents, des amis arrivaient : M. d'Anneville, ancien conseiller au Parlement de Normandie, et Mme d'Anneville, le chirurgien Le Goupil et sa femme, M. Le Marié, vicaire général insermenté de l'évêque de Coutances. Les jeunes filles aperçurent bientôt les prisonniers et leur escorte. Les cavaliers s'attablèrent comme à l'ordinaire devant le feu de la cuisine, les prisonniers montèrent au premier étage.

Il y avait déjà deux ou trois heures que durait cette réunion de famille, trop brève au goût de ceux qui en savouraient les minutes rapides, lorsque Mme de Beaulieu dit tout à coup : "Henriette, voici la clef de la petite porte située au fond du parc. Allez-y. Lorsque vous entendrez frapper trois coups, vous demanderez : Qui est là ? et, par trois fois, on vous répondra : Citoyen. Ouvrez alors, mais retournez aussitôt la tête, et donnez-vous garde de regarder la personne qui vous suivra." Mlle de Rochemont avait ordre d'introduire l'inconnu dans le salon, laissé obscur à dessein.

Quelques minutes plus tard, elle atteignait la petite porte du parc. Trois coups, une question, trois réponses. Elle ouvre, haletante. Elle se retourne vivement et marche vers la maison. Elle n'a rien vu, bien que la nuit soit claire. Derrière elle, la neige feutre les pas de l'homme qui la suit, car c'est un homme, un soldat. Elle entend sonner ses éperons, et le fourreau de son grand sabre battre de temps à autre les troncs des arbres. Comment la jeune fille et celui qui la suivait purent-ils entrer dans le château, dont toutes les issues étaient gardées ? La relation a négligé de nous l'apprendre. Il est probable que les gendarmes, avertis par Mme de Beaulieu qu'un officier républicain, parent de M. de Rochemont, allait arriver, ne firent aucune difficulté pour le laisser passer.

Quant Henriette eut annoncé à Mme de Beaulieu que ses ordres étaient exécutés : "Henriette, lui commanda celle-ci, passez au salon." Henriette obéit. Elle distingua dans la pénombre un grand officier de dragons qui, le casque en tête, lui dit : "Ma fille, agenouillez-vous et confessez-vous." Henriette, toujours obéissante, s'agenouille. L'abbé Féret, car c'était lui, et je pense qu'il révéla sa qualité à la jeune fille, a raconté plus tard qu'Henriette se confessa, et "sortit bien satisfaite de son dragon". Ce fut alors le tour du fils de M. de Beaulieu : "Antoine, lui dit son père, allez au salon" Le pseudo-officier lui ordonne comme tout à l'heure à la jeune fille : "Agenouillez-vous et confessez-vous". Antoine recule, mais l'abbé Féret lui plaçant la main sur l'épaule d'un air grave, répète son ordre. Le jeune homme reconnaît le prêtre qui l'a élevé, il obéit.

Pouvaient-ils, Henriette et lui, ne pas avoir quelques pressentiment de ce qui se préparait ? Ce n'était pas pour confesser les victimes d'un massacre éventuel que le prêtre était venu. En effet, le bruit d'une tuerie prochaine des prisonniers de Valognes n'était pas fondé. Il est vrai que Fouquier-Tinville les attendait tôt ou tard.

En rentrant dans la pièce voisine, il apprit que M. et Mme de Beaulieu et M. et Mme de Rochemont, qui avaient toujours désiré qu'il épousât Henriette, "voulaient voir leurs projets accomplis avant les malheurs qu'ils prévoyaient".

A minuit, dans la chapelle, en présence de M. et de Mme de Beaulieu, de M. et de Mme de Rochemont, des parents, des amis, de deux fidèles serviteurs qui avaient sauvé bien des objets précieux lors du sac de la maison, la bénédiction nuptiale fut donnée aux fiancés par le vicaire général. L'abbé Féret dit la messe de mariage. Henriette, "toute saisie", oublia de se lever pour l'offrande. A l'admonestation de Mme de Beaulieu, elle répondit en se retournant : "Pardon, ma mère, je ne le ferai plus." Paroles naïves et sinistres ! Le Conjungo vas unissait à un proscrit cette jeune fille menacée de devenir veuve presque aussitôt qu'épouse, destinée peut-être à convoler un jour en des noces moins tragiques.

La messe s'achève. Les assistants reviennent au salon, l'officier reparaît dans son brillant uniforme, et, sur l'ordre de Mme de Beaulieu, Henriette le reconduit jusqu'à la porte du château, "l'appelant son cousin, lui reprochant avec enjouement la rareté de ses visites". Les gendarmes attablés dans la cuisine saluent l'abbé Féret d'un chaleureux : "Bon dragon, venez plus souvent faire visite au château". Attendris par les libations qu'on leur a octroyées en son honneur, ils pensent comme Don César de Basan : D'abord ceci n'est pas le vin d'un méchant homme.

Une heure plus tard, ils remmenaient le marié, le père et le beau-père. (Le mariage civil eut lieu à Valognes, le 21 frimaire an II, 11 décembre 1793 ; l'acte de mariage religieux, daté du 4 décembre 1793, dans les archives des descendants).

MM. de Beaulieu et de Rochemont furent enfermés, le 13 messidor, à la prison de Colleville, l'une des prisons de Valognes. Ils apprirent que leur transfert à Paris avait été décidé ; ils savaient que toute évasion était impossible à cause des infirmités de M. de Beaulieu. (Le pauvre homme souffrait d'une sciatique et d'une hernie, et son fils ne pouvait pas l'abandonner). Il ne restait plus à Henriette et à Louise qu'à les suivre de loin jusqu'à Paris, tandis que Mme de Beaulieu demeurerait au château. Ces filles héroïques étaient résolues à tout tenter pour la délivrance des prisonniers, et, en cas de condamnation, à partager leur sort. Lugubre "voyage de noces", au terme duquel se profilait, sur la place de la Révolution, le couperet de la guillotine.

On était dans les derniers jours de messidor an II (20 juin - 20 juillet 1794). Le Carpentier, qui ne s'était distingué que par sa lâcheté, lorsque les Vendéens avaient assiégé Granville au mois de novembre 1793, venait de recevoir à Valognes les honneurs du triomphe. Il était rentré dans la petite cité en marchant sur les fleurs que semaient sur son passage des canéphores vêtues de blanc, et des arbres entiers, enfoncés en terre, décoraient la porte de la maison qu'il avait choisie. Il était descendu à l'hôtel d'Ourville, et le ci-devant marquis d'Ourville avait été enfermé à l'hôtel de Chiffrevast, aménagé en prison. L'hôtel du ci-devant marquis retentissait des bruits de l'orgie, des rires, des cris, du chant des femmes demi nues : deux cent bouteilles de vin fin dérobées chez la marquise d'Olonde (Élisabeth-Charlotte de Naillard, veuve de Jacques d'Harcourt, marquis d'Olonde), allumaient l'ardeur des convives, et, selon le mot d'un moderne révolutionnaire, "avaient changé de gueule".

C'est là qu'HENRIETTE voulut tenter de fléchir l'inflexible proconsul. Elle savait l'heure exacte à laquelle se réunissaient chez Le Carpentier les membres du Comité de surveillance ; elle avait visité chacun d'entre eux ; chacun d'entre eux avait promis de "plaider vigoureusement sa cause" ; elle s'arrangea pour se trouver chez Le Carpentier quelques instants avant leur venue. Jetée dehors quelques mois plus tôt par la femme du Bourreau de la Manche, elle ne s'abaissa plus aux prières ; elle somma Le Carpentier de renoncer à la mesure qu'il préparait. Si extraordinaire que cela paraisse, elle finit par en imposer au tyran qui morigénait ainsi un comité de surveillance pendant sa mission dans l'Ouest : "A quoi bon toutes ces lenteurs ?" Qu'avez-vous besoin d'en savoir si long ? Le nom, la profession, la culbute, et voilà le procès terminé !" Ce pourvoyeur de la guillotine, dont une lettre récente annonçait à la Convention "de nouveaux détenus prêts à suivre les autres au Tribunal révolutionnaire", ne fit pas arrêter Henriette : "Sors d'ici, s'écria-t-il, ne vois tu pas l'heure du Conseil ? Ta présence continuelle me compromet." Déjà, dans l'escalier, un bruit de pas se rapproche : c'est le Conseil qui monte. "Éh bien ! reprend Henriette, je suis moins poltronne que toi, moi. Vois", dit-elle, et, ouvrant la porte d'un cabinet, elle se jette dedans.

Les membres du Conseil entrent dans la salle, Henriette entend le fracas des chaises qu'on remue. Ils s'assoient. La discussion va s'engager "sur les moyens de sûreté à prendre pour le transport des prisonniers". Le Carpentier fait peur, mais il a peur. Nul doute qu'il ne cède devant le vigoureux plaidoyer de ces excellents conseillers que la douleur d'Henriette a émus, qui, individuellement, n'ont pas refusé leur intercession. Henriette écoute : une seule voix s'élève en faveur de M. de Beaulieu, celle de M. Hubert, depuis conseiller à la Cour royale de Caen. M. Hubert reproche à ses collègues leur lâcheté, il rappelle "les bontés, les vertus, l'inépuisable charité de M. de Beaulieu". Les autres conseillers, qui l'approuvent tout bas, qui, avant la Révolution, ont éprouvé les bienfaits de M. de Beaulieu, abandonnent tout haut leur bienfaiteur ; mais "chaque parole de cet homme de coeur, a raconté Henriette, tombait sur le mien comme une rosée rafraîchissante". Vaine consolation ! Le Carpentier lève la séance. Rien n'arrêtera désormais le triste convoi (car MM. de Beaulieu et de Rochemont auront bien des compagnons d'infortune) qui va partir pour Paris. Les membres du Conseil quittent la salle. Lorsque le dernier d'entre eux s'est éloigné, la porte du cabinet s'ouvre : sans prononcer une parole, la jeune femme passe devant Le Carpentier, la tête haute, et disparaît.

Le 28 messidor an II (16 juillet 1794), vers quatre heures du matin, sur la route de Valognes à Saint-Lô, deux charrettes avancent en grinçant sous leur chargement humain : plus de vingt personnes, et, parmi elles, des vieillards et des femmes, entassées sur de la paille, abritées tant bien que mal par des rideaux de toile empruntés aux remises de la marquise d'Olonde. C'est le convoi des détenus, la "fournée" en marche vers Paris. Voici, dans l'une des charrettes, MM. de Beaulieu et de Rochemont : derrière, à pied, un petit paquet à la main, Henriette et Louise règlent leur pas sur le pas allongé des chevaux. Deux gendarmes dirigent le convoi, seize volontaires de la Charente l'entourent, qui l'accompagneront jusqu'à la petite ville de Carentan : au-delà, d'autres volontaires prendront leur place, d'autres encore, durant l'interminable voyage.

Au bout de sept mortelles lieues (vingt-huit kilomètres pour employer les mesures établies par la Révolution), on atteignit Carentan, puis, le second jour sans doute, la ville montueuse de Saint-Lô. Henriette supportait vaillamment les émotions, la fatigue, mais Louise était accablée. Il fallut le lendemain renoncer à suivre les charrettes, qui continuaient leur route vers Caen, demeurer à Saint-Lô jusqu'au soir pour ménager les forces de Louise, trouver quelque véhicule.

Le maître de poste, chez qui Henriette se rendit, écouta sa demande les yeux attentivement fixés sur son visage :

- Citoyenne, il faut que vous soyez appelée à Caen par de bien pressantes affaires, lui dit-il, pour vous hasarder ainsi à votre âge sur une route aussi peu sûre à ce moment.

- Citoyen, répond Henriette, nous suivons, ma soeur et moi, nos parents qu'on mène au Tribunal révolutionnaire.

- Ah ! Mademoiselle, s'écrie l'homme attendri, la forêt de Cerisy est occupée par les chouans, les diligences ne peuvent la traverser qu'escortées par de forts détachements de maréchaussée, et je ne puis vous donner pour vous conduire que mon dernier postillon, qui est un scélérat fieffé.

- Nous ne pouvons attendre, citoyen ; la charrette de nos parents est déjà à Caen peut-être ; nous sommes résolues à tout braver.

Tandis qu'on attelle, Henriette sort pour aller chercher Louise. Elle revient avec sa soeur, et le maître de poste lui offre deux pistolets de poche tout chargés, qu'elle cache sous sa robe : "Au moindre mouvement, à la moindre parole inquiétante que pourrait se permettre le misérable qui va vous conduire, lui recommande-t-il, brûlez-lui la cervelle à l'instant : l'honneur avant tout". Henriette remercie, veut payer le voyage, mais le bon maître de poste refuse de rien accepter. Le long après-midi d'été touche à sa fin, le jour baisse. La voiture d'ailleurs est prête : c'est un "panier à salade", une carriole en osier attelée d'une haridelle ; il y a, sur le devant, un banc pour le postillon, et, derrière le dos du conducteur, un autre banc, où s'assoient les voyageuses. Quatorze kilomètres séparent Saint-Lô de la forêt : on n'y entrera guère qu'à la nuit.

Le jour baisse de plus en plus, la masse sombre des bois obscurcit l'horizon, et la nuit est tout à fait tombée, lorsque la carriole roule en forêt. Rien de trop effrayant, sous les arbres, dans les fourrés qui bordent la route ... Soudain, un coup de sifflet glace d'effroi les voyageuses. On distingue au loin sur la chaussée un va-et-vient de lumières. Tout s'éteint et l'on entend que le trot régulier du cheval et le bruit de ferraille des roues sur le chemin, lorsqu'un second, un troisième coup de sifflet déchirent le silence de la forêt endormie. De nouvelles lumières s'allument un instant ... Henriette a tiré de sa poche un des pistolets, et le tient le canon dans les reins du postillon.

- Ne le tue pas, Henriette, ne le tue pas, je t'en supplie, implore Louise épouvantée.

- Mais non, je n'en ai nulle envie, et sois sûre que ce ne sera qu'à la dernière extrémité.

L'imprudent dialogue ! Le postillon brusquement s'est retourné :

- Eh bien ! dit-il, citoyenne, que bavardez-vous donc là ?

- Oh ! citoyen, répond Henriette, la main sur la crosse de son pistolet, nous disons que nous avons bien peur en entendant tous ces coups de sifflet et en voyant toutes ces lanternes.

- Ah ! bah, réplique le postillon, votre peau ne vaut pas la peine qu'on s'en occupe.

Quelqu'un, cependant, attendait le brimbalant véhicule ... Tout à coup, le postillon arrêta son cheval et descendit de son siège.

Aussitôt, "un homme de haute taille, enveloppé d'un grand manteau, la tête couverte d'un chapeau enfoncé jusqu'aux yeux", s'approcha de la carriole. Était-ce un de ces contre-chouans que les autorités républicaines lâchaient à travers les campagnes de Normandie, avec ordre de déshonorer par leurs excès les chouans véritables ? un sinistre bandit de connivence avec le postillon scélérat ? L'inconnu ouvrit la portière, pria la jeune femme et sa soeur de descendre. Henriette fut si étonnée de sa politesse qu'elle le prit pour quelque agent chargé d'assurer la sécurité des voyageurs sur cette route mal famée.

- Ah ! Monsieur, lui dit-elle, prenez garde à mon petit paquet, car il renferme une somme que nous avons eu grand peine à nous procurer, pour suivre nos parents, et si nous la perdions, nous ne saurions que devenir.

L'homme au manteau la salua avec respect et témoigna des meilleures intentions :

- Ne craignez rien, madame, nous n'en voulons qu'à l'argent du gouvernement.

Il visita l'intérieur de la carriole, aida les jeunes filles à monter, et disparut, tandis que la voiture s'éloignait dans les ténèbres. C'était un de ces chouans, terreur des diligences, où ils levaient, pour le compte des armées du Roi, en molestant les comptables, les deniers de la République. Si le postillon n'eût pas obéi à l'ordre du chouan, une balle l'eût abattu sur son siège. Il était sans doute moins scélérat que ne le pensait le maître de poste de Saint-Lô, car nos voyageuses arrivèrent à Caen le lendemain soir, sans avoir eu besoin de faire usage de leurs pistolets.

Brûlant du désir de prendre la diligence de Paris, elles se rendirent chez le maître de poste ; mais celui-ci leur demanda leur passeport, et comme elles n'en avaient pas, il les mena au commandant de gendarmerie, qui les fit mettre en prison.

A vrai dire, on ne les avait point jetées sur la paille humide des cachots. Leur prison était l'hôtel même de la gendarmerie, et leur cellule une chambre du rez-de-chaussée. Il y avait, dans cette chambre, une alcôve à deux lits qui se fermait au moyen d'un grand rideau ; sur la muraille, s'étalait, - décoration administrative, - un beau passeport républicain, timbré et cacheté de rouge. Le rideau était fort utile, car le factionnaire qui gardait la jeune femme et sa soeur veillait jour et nuit dans leur chambre ; le passeport pouvait être plus utile encore.

La distinction, la douceur d'Henriette et de Louise ne tardèrent pas à leur valoir les égards de leurs gardiens : elles obtinrent, au bout de quelques jours, que la sentinelle fût reculée de l'autre côté de la porte, dans le couloir. On les surveilla moins, et bientôt on ne les surveilla plus. Les papiers de famille qu'elles avaient apportés ne leur avaient pas été enlevés. Rien n'était dangereux alors comme des papiers de famille, elles les détruisirent. Puis Henriette écrivit avec toute l'attention d'un écolier qui s'efforce de reproduire un modèle d'écriture. Ses nuits se passaient au travail. Elle raclait, à l'aide d'un canif un crayon de mine de plomb et un bâton de cire rouge, recueillait dans un vase les fines poussières noires et rouges qui tombaient tour à tour sous la lame, les mélangeait, et versait sur le mélange un peu d'huile de la lampe. Elle obtenait ainsi une sorte de peinture. Elle se mit en devoir de peindre.

L'oeuvre ne fut pas achevée sans peine, ou plutôt le chef-d'oeuvre, car c'en était un, le mieux contrefait des passeports, une étonnante réplique de la pièce officielle qui, bêtement s'était laissé copier sur la muraille : le timbre rouge de la République était imité à s'y méprendre.

Faire leurs paquets, ouvrir avec précaution la fenêtre non grillée qui donnait sur la rue et que ne gardait nulle sentinelle, la refermer sans bruit ainsi que les volets, parut aux jeunes filles chose facile. La chambre était au rez-de-chaussée : Henriette et Louise sautent légèrement dehors. Elles se rendent à la diligence, qui va partir. Il y a deux places, elles s'y installent, et l'on se méprend à leur passeport. Les voici sur la route de Paris, regardant fuir, de chaque côté de la lourde voiture, la plaine de Caen ! On va les poursuivre, c'est sûr, les arrêter, les emprisonner bien plus étroitement ! Il fallut à tous les relais (plus de vingt-cinq), exhiber les beaux timbres rouges, la merveille d'écriture. Heureusement, la plupart des gendarmes ne savaient pas lire, et la Providence veillait, car elles arrivèrent sans encombre à Saint-Germain-en-Laye. Elles étaient à six lieues de Paris ; elles se demandaient, maintenant, avec anxiété, ce qu'étaient devenues les charrettes qui, depuis Saint-Lô, les avaient devancées.

Entre Valognes et Saint-Germain, nous avons vu nos voyageuses à pied, puis en carriole, puis en diligence. Nous les retrouvons entre Saint-Germain et Paris, en carriole de nouveau. Le cheval est vigoureux et trotte rapidement, le postillon est affublé d'un bonnet rouge, et sa mine est peu rassurante. Ne le jugeons pas sur sa mine. C'est un fort brave homme, et M. Petit, le maître de poste de Saint-Germain, qui l'a fourni, est un brave homme aussi, et Mme Petit, "douce, aimable, et de manières gracieuses", a donné à souper à la jeune femme et à sa soeur avant de les laisser partir. Voici les dernières maisons du village de Nanterre : d'où vient, par cette nuit d'été, que là-bas, au-dessus de Paris, le ciel est tout enflammé ? Paris, en cette soirée du 10 thermidor an II (28 juillet 1794), allume des feux de joie. Henriette et Louise apprirent alors la nouvelle radieuse qui semblait réjouir le ciel et la terre : la mort de Robespierre, jeté bas la veille par la Convention, exécuté tout à l'heure sur la place de la Révolution. Un espoir immense envahissait leur coeur. Elles franchirent la Seine au pont de Neuilly, passèrent la barrière de l'Étoile, s'engagèrent entre les deux pavillons d'octroi élevés au haut de l'avenue des Champs-Élysées, et qui avaient l'air de deux temples antiques avec leurs frontons grecs et leurs colonnades. Plus bas, dans les Champs-Élysées, autrement boisé qu'aujourd'hui, véritable "forêt parisienne", s'agitait une foule bruyante, et des farandoles se nouaient sous les arbres. Vive la République ! La liberté ou la mort ! A bas le tyran ! criaient les danseurs, et le postillon leur répondait joyeusement.

La voiture déboucha place de la Révolution, roula non loin du lieu où la guillotine avait mis tant d'innocents à mort au nom de la liberté. Elle se dirigeait vers un quartier qui occupait, place du Carrousel, l'espace compris entre la façade orientale des Tuileries et le Louvre de Henri II, et qui avait eu son heure de gloire au temps lointain de Mme de Rambouillet. La carriole dut suivre le quai de la Conférence. Elle tourna à gauche, sous le guichet du Louvre, et s'arrêta tout de suite, rue du Doyenné, numéro 15, devant une de ces maisons "enveloppées de l'ombre éternelle que projettent les hautes galeries du Louvre, noircies de ce côté par le souffle du Nord. Lorsqu'on passe en cabriolet, le long de ce demi-quartier mort, écrivait Balzac cinquante ans plus tard, et que le regard s'engage dans la ruelle du Doyenné, l'âme a froid, l'on se demande qui peut demeurer là". Dans ce lieu lugubre, demeurait Mme Le Brun de Rochemont. Henriette et Louise descendirent de voiture ; elles étaient chez leur mère. Il y avait treize jours qu'elles avaient quitté Valognes à pied, derrière la charrette qui emmenait leur père et MM. de Beaulieu.

Elles apprirent que les prisonniers étaient arrivés à Paris quelques heures avant elles, et qu'ils étaient incarcérés à la Conciergerie.

Le 11 thermidor, à l'aube, sur les marches du large perron de la Cour du mai, toujours désert à cette heure, un employé du Palais (alors Maison) de justice trouva une femme endormie. L'homme prit la femme dans ses bras et la porta dans les bureaux de la Conciergerie. La femme ne tarda pas à recouvrer ses sens : "Ah ! Mademoiselle Henriette, lui dit l'homme, est-il possible que je vous rencontre ainsi !" Henriette, car c'était elle, levée avant le jour pour s'enquérir de ses parents et accablée par la fatigue, les émotions, une nuit sans sommeil, reconnut un ancien huissier de Valognes que M. de Beaulieu estimait fort. L'huissier expliqua qu'il était le factotum du chef des bureaux de la Conciergerie. "Ses fonctions, ajouta-t-il, lui donnaient une influence très grande à la Conciergerie et auprès des gardiens de toutes les prisons ; il la mettait à la disposition de Mlle Henriette."

Il y avait longtemps qu'avait sonné l'heure de l'ouverture des bureaux, et nul employé n'avait paru, lorsque le chef entra dans la salle.

- Canailles ! ci-devant ennemis de la République, dénués de civisme, je vous ferai tous guillotiner comme crapauds d'aristocrates ! cria-t-il en jetant un coup d'oeil courroucé aux sièges vides et aux pupitres inoccupés. Eh bien ! continua-t-il en se tournant vers l'huissier, que fais-tu là avec cette femelle ?

Henriette le regardait se promener de long en large, "frapper de toute sa force" sur les pupitres avec une règle d'ébène.

- Ah ! citoyen, répondit l'huissier, il ne faut pas crier comme cela, vous effrayez cette petite ; voyez, elle en est toute pâle.

- Qu'est-ce que c'est que cette fille ?

- Citoyen, c'est ma nièce.

Le chef alors s'éloigna un peu, mais son "tapage" croissait avec sa fureur, et l'huissier, s'approchant de lui, dit pour le calmer :

- Mais, citoyen, me voilà prêt à faire la besogne à moi tout seul.

- Allons donc, il y en a à revendre aujourd'hui. Tu ne peux suffire, il en faudrait dix comme toi.

- Mon oncle, dit Henriette, qui ne désirait rien tant que d'avoir un prétexte pour séjourner dans ces bureaux de la Conciergerie, voisins sans doute du cachot de ses parents, ne serais-je pas capable de vous aider un peu ? Je voudrais bien être agréable au citoyen et surtout à la République.

Henriette était rompue aux affaires. Avant la Révolution, nous l'avons vu, elle servait de secrétaire à son père, qui était directeur général des biens du duc de Penthièvre. "Son écriture, lisons-nous dans la relation, était magnifique, rapide comme la parole." L'huissier ne l'ignorait pas, aussi proposa-t-il au chef d'essayer ses talents et ceux de sa "nièce", et bientôt les plumes des deux candidats couraient sur les feuilles administratives, dépêchant des expéditions que dictait le maître de ces bureaux abandonnés. De temps en temps, il se penchait sur l'épaule des écrivains. Son oeil soupçonneux s'arrêtait un instant sur le papier d'Henriette, s'étonnait des caractères élégants tracés d'une main légère, de la rédaction aisée et correcte, se fixait sur la jeune fille, puis sur la figure de l'huissier.

- Ah ! ça, qu'est-ce qu'elle fait la nièce ?

- Citoyen, elle est blanchisseuse.

- Diable ! Ce n'est pas mal pour une blanchisseuse.

- Mais, citoyen, je vous prie de croire que je ne l'ai pas négligée ; je lui ai donné une fameuse éducation.

Cependant, les employés arrivaient, les deux candidats leur cédèrent leur place, mais le chef était conquis.

- Sais-tu, reprit-il, qu'il n'y en a pas un parmi ceux-là qui soit capable d'en faire autant que ta nièce ? Eh bien ! je la prends pour employée, si elle le veut.

- Allons donc, citoyen ! Comment veux-tu que cette jeune fille vienne travailler au milieu de tous ces hommes ? Je n'ai rien à te refuser, mais quant à cela, non je ne le veux pas ...

- Pardieu, voilà une belle affaire, elle n'a qu'à s'habiller en homme ... Tiens, je lui donnerai ce cabinet qui est là-bas, où il y a un poêle, elle en aura la clef et y travaillera seule, et puis elle balayera les bureaux tous les matins, ils en ont pas mal besoin, et elle aura soin de mon chat.

Cet homme brutal, qui était un rouage conscient du Tribunal révolutionnaire, avait en effet l'âme sensible et n'eût voulu faire à son chat nulle peine, même légère.

- Citoyen, hasarda Henriette, il me semble que cela se pourrait, je serais bien heureuse d'être de quelque utilité à la République.

Cette réponse plut à notre Brutus.

- Ah ! dit-il, du civisme ! Eh bien ! j'ajoute à tes appointements une tasse de café au lait pour ton déjeuner, et je te paierai en outre celui de mon chat.

L'huissier fit encore quelques objections, se laissa arracher enfin son consentement, et, le lendemain, Henriette, habillée en homme, prit possession de son cabinet.

Cependant, Louise demeurait tout le jour chez sa mère, rue du Doyenné. L'huissier lui avait trouvé du travail, car il y avait peu d'argent à la maison : elle cousait des chemises pour l'armée. Louise les portait à un fournisseur, qui lui donnait un modique salaire, elle faisait aussi des ouvrages en cheveux, alors fort à la mode. Chaque soir, Henriette revenait de la Conciergerie, et, assise à côté d'elle, maniait l'aiguille une partie de la nuit.

Les détenus des prisons de Paris crurent un instant que le 9 thermidor leur ôtait toute raison de s'inquiéter. Henriette le crut comme eux. Elle fut vite détrompée. Ainsi que le dit M. Lenôtre, les thermidoriens avaient lutté pour conquérir l'échafaud et non pour l'abattre. Si la guillotine disparut des places de la Révolution et du Trône Renversé ; si le Tribunal révolutionnaire fut supprimé le 11 thermidor, il fut rétabli le 23 (avec quelques garanties, il est vrai, pour les accusés), réinstallé le 25, et la guillotine dressa de nouveau ses bras sinistres, mais sur la place de Grève. En quatre mois, le nouveau Tribunal, sur neuf cent quarante-deux affaires, "prononça quarante-six condamnations capitales". C'est peu, si l'on songe que l'ancien avait envoyé à la mort mille accusés en un mois ; c'est beaucoup, si l'on est soi-même détenu.

Henriette ne tarda pas à constater que des condamnations iniques envoyaient des têtes sous le couperet : le 1er fructidor (18 août 1794), l'avocat Lavaux pour cris de Vive le Roi ! et attentats à l'arbre et au bonnet de la Liberté ; le 5, Mitre-Gonard, vicaire constitutionnel de l'évêque d'Aix, "pour fédéralisme et fanatisme" ; le 6, Baillemont, agent de change, pour faux certificats délivrés à des émigrés ; le 11, Servin, ancien notaire à Étampes, pour avoir mal parlé des assignats, dit que la banqueroute était inévitable, détourné des volontaires de partir. Pauvre Servin, dont les propos dataient de 1792, qui les niait d'ailleurs, qui avait été acquitté une première fois, et qui produisit vainement à l'audience la correspondance qu'il entretenait avec ses fils enrôlés dans les armées de la République.

Quel devait être l'angoisse d'Henriette ! Le dossier de M. de Beaulieu n'était pas moins chargé que celui du vieillard guillotiné : "Ex-noble et aristocrate, lisait-on dans le dossier de M. de Beaulieu. Ses relations, ses liaisons ; avec les aristocrates et ci-devant nobles ; a toujours maltraité les patriotes. Lorsque, par les cabales, il a été nommé maire en 1790 (vieux style), cette année de gestion a été des plus tumultueuses ; il n'a fait que favoriser l'aristocratie et punir les patriotes ; homme impérieux à craindre ; n'a jamais montré que du mépris pour la Révolution. Lorsque la République a éprouvé le moindre revers, a montré toujours une tête altière. Il faisait partie d'un rassemblement ou cloub (sic), où quantité d'aristocrates se réunissaient pour faire échouer la République."

C'est le 19 thermidor (5 septembre 1794) que M. de Beaulieu subit son premier interrogatoire. Le voici tel qu'il est conservé aux Archives nationales (où l'on ne retrouve ni celui de son fils, ni celui de M. de Rochemont). Dans l'une des salles du Palais, en présence de l'accusateur public, le juge Lavollée, assisté du greffier Josse, pose les questions au prévenu :

- Demande : S'il connaît les motifs de son arrestation.

- Réponse : Qu'il croit avoir été arrêté comme aristocrate et conspirateur et ex-noble.

- Demande : S'il est réellement noble.

- Réponse : Qu'il est né roturier, qu'il avait acheté une charge à la chancellerie qui, par un laps de temps, aurait pu lui procurer la noblesse, laquelle a été supprimée avant le temps prescrit.

- Demande : S'il a fait quelque acte de civisme.

- Réponse : Qu'il a fait tout ce qui dépendait de lui, soit pour les devoirs civiques, soit pour l'assistance à toutes les fêtes qui s'y sont données.

- Demande : S'il a quelques parents d'émigrés.

- Réponse : Au contraire, qu'il s'y est toujours opposé, et que son fils, qui est avec lui, n'en a jamais eu l'envie.

- Demande : S'il a fait choix d'un conseil.

- Réponse : Qu'il choisit le conseiller Chauveau.

M. de Beaulieu signa l'interrogatoire et fut reconduit à la Conciergerie.

Le Préau des hommes à la Conciergerie était perpendiculaire à la Seine. Les détenus s'y promenaient plusieurs heures par jour. Lorsqu'ils l'arpentaient du sud au nord, ils avaient, à leur droite, un bâtiment neuf, élevé au XVIIIème siècle, qui renfermait, à l'entresol, le bas parquet ; au premier étage, la salle du conseil et le greffe du Tribunal révolutionnaire ; au second, la buvette, la salle de délibération des jurés et le parquet. A leur gauche, supportant la galerie des Peintres, des arceaux gothiques enserraient, au rez-de-chaussée et à l'entresol, une suite uniforme de cellules. Devant eux, le "bâtiment vieux" présentait d'autres rangées de fenêtres soigneusement grillées comme toutes celles qui regardaient cette triste cour. Plus haut que les toits, la Tour d'argent et la Tour Bonbec, solidement enracinées le long du quai de l'Horloge, piquaient droit dans le ciel les fines pointes de leurs coiffes d'ardoises.

Un jour que les détenus prenaient dans le préau leur trop brève récréation sous les yeux vigilants des gardiens, ils avaient remarqué le manège d'un chat perché à six pieds du sol, sur le bord d'une fenêtre munie d'une triple grille. L'animal guettait les oscillations d'un chapelet de noix suspendu aux barreaux ; il agrippait le jouet fragile qu'agitait le moindre souffle d'air, le rompait, dispersait les noix qui tombaient en pluie soit dans le préau, soit sur le bord de la fenêtre, d'où il les chassait d'un coup de patte. Les gardiens s'empressèrent de les ramasser : elles étaient vides. Une rapide enquête leur apprit qu'elles appartenaient à un jeune garçon, secrétaire du chef des bureaux de la Conciergerie, et qu' "elles servaient à l'amusement de son chat". Le manège se répéta tous les jours, et, comme les gardiens ne trouvaient jamais rien dans les noix, ils cessèrent bientôt d'y prêter attention. Il arriva qu'en tombant, une noix plus grosse que les autres vint frapper l'épaule d'Antoine de Beaulieu, roula devant lui. La justesse du coup l'étonna. Il poussa du pied, sous un banc, le léger projectile, s'assit d'un air indifférent avec son père et son beau-père, ramassa la noix et la mit dans sa poche. Rentré dans sa prison, il la cassa : les deux coquilles scellées d'un peu de cire, contenaient ce court billet : "Henriette est là qui veille sur vous".

Le jeune garçon n'était autre qu'Henriette déguisée en homme, installée dans une petite pièce qui donnait sur le préau. Montée sur la table, qu'elle poussait sous sa fenêtre, dissimulée derrière la triple rangée de barreaux, et faisant mine de jouer avec le chat, elle avait laissé tomber son message, au moment précis où son mari passait au-dessous d'elle.

Une autre fois, elle l'avertit par le même moyen de la présence de l'ancien huissier de Valognes, qui avait accès dans toutes les prisons, mais qui redoutait qu'à sa vue MM. de Beaulieu et de Rochemont ne se trahissent par un mouvement de surprise. Le brave homme ne craignit plus alors de venir leur apporter des nouvelles et des conseils.

Les trois détenus ne tardèrent pas à être transférés rue Saint-Jacques, à la maison du Plessis attenante au collège Louis-le-Grand. Des fenêtres grillées, des lucarnes aux trois quarts aveuglées ! La façade de l'ancien collège du Plessis transformé en prison n'était guère avenante. Les événements du 9 thermidor avaient cependant adouci ce lugubre séjour. Malgré le danger mortel encore suspendu sur nombre de têtes, les hôtes du Plessis ne vivaient plus dans les transes quotidiennes où les jetait naguère l'arrivée de l'huissier du Tribunal. "Lorsque le roulement de la voiture du Tribunal révolutionnaire se faisait entendre au loin sur le pavé de la rue Saint-Jacques, a raconté l'une des détenues, la comtesse de Bohm, née Girardin, nous montions sur des malles, sur des chaises, et, le corps penché sur la barre de fer des croisées, le regard dirigé sur la cour, nous attendions avec anxiété la sinistre issue des événements. Le portier, dès qu'il apercevait le carrosse, ouvrait, avec la célérité de l'éclair, les triples serrures des grilles, qui à l'instant roulaient brusquement sur leurs gonds. Un coupé fond blanc, portant sur ses portières un énorme bonnet rouge, et traîné ventre à terre par deux chevaux dépareillés, s'arrêtait en face du greffe. Le cocher poudré à blanc, vêtu d'une carmagnole bleue, le bonnet de laine rouge sur la tête, et ceint d'une large écharpe de même couleur, sautait à bas de son siège, ouvrait la voiture ; l'huissier du tribunal, accompagné de deux gendarmes, descendait, se portait précipitamment au greffe. A peine en avait-il atteint le seuil, que le greffier de la prison, l'infatigable d'Enghein, recevait la liste, et aidé de son substitut, cherchait, avec un égal empressement, les victimes désignées."

En cette fin de fructidor an II, le Plessis s'humanisait, le brutal concierge Haly "flûtait sa voix, sa femme miellait la sienne" ; les sentinelles ne rudoyaient plus que rarement (par un reste de robespierrisme) la foule des parents et des amis debout devant les guichets. Ces pauvres gens essayaient de communiquer avec les êtres chers qui étaient emprisonnés, demandaient à les visiter. "J'ai vu, écrit l'un des détenus, les plus jolis visages braver la puanteur des égouts pour dire à un père, à un époux combien ils étaient aimés, désirés dans leur famille, et les instruire des démarches qu'on faisait en leur faveur. C'est à travers un de ces aqueducs pestilentiels que j'entendis un jour prononcer mon nom et une voix douce et tremblante appeler un ami. Je n'éprouvai de ma vie une sensation plus douce. Hélas ! depuis ma captivité, j'étais abandonné de la nature entière. Cet ange tutélaire, ami sans faiblesse, bienfaisant sans intérêt, n'avait deviné mes malheurs que par mon silence, et, croyant encore pouvoir les adoucir, accourait du fond de sa retraite. Elle reçut, avec l'eau infecte que charriait l'égout, les larmes d'attendrissement que m'arrachaient ses bontés. Oh ! jamais je n'oublierai mon égout ! Chaque jour y ramenait l'amitié et c'est par lui que la consolation et l'espérance entrèrent dans mon coeur."

Les guichetiers du Plessis n'avaient pas le coeur endurci, la mine farouche de ceux de la Conciergerie. C'étaient pour la plupart d'anciens laquais fort corruptibles. Mme de Bohm trouva parmi eux le cocher du duc de Nivernais et le valet de chambre de la duchesse de Narbonne. Henriette, que son oncle supposé avait retirée de la Conciergerie sous prétexte que le travail de bureau altérait sa santé, se présenta aux portes du Plessis pour rendre visite à ses parents ; elle y reconnut un guichetier originaire de Valognes, qui devait sa place au bon Valognais de la Conciergerie. Grâce à lui, elle n'eut pas besoin des égouts pour communiquer avec ses parents ; dès que le guichetier l'apercevait, il l'introduisait auprès de MM. de Beaulieu et de Rochemont. "Je laisse à penser, dit l'auteur de la relation, la joie que causaient ces entrevues inespérées. On se trouvait heureux, quoique l'on fût sous le couteau de la guillotine, dans des cachots humides et infects." Le Plessis, - c'est un autre détenu qui le constate, - n'était plus qu'une maison immense réunissant une nombreuse famille".

Cette facilité des guichetiers ne plaisait pas à tout le monde. Un jour, Henriette remarqua plus de tumulte qu'à l'ordinaire. Le guichetier allait l'introduire lorsqu'un garçon boucher se précipita sur lui, "les manches retroussées", le coutelas à la main. On lit dans la relation les détails de ce tragique "fait divers" : le guichetier tombant sur le pavé, le sang inondant Henriette, rougissant sa robe blanche à la Cornélie, la jeune femme évanouie d'horreur s'affalant sur la chaussée. "Elle eût été infailliblement écrasée par les tombereaux qui passaient à tout instant dans cette rue étroite et en pente, si, d'un petit cabaret peint en rouge ..., situé en face du guichet, elle n'eût été aperçue par des écaillères et des dames de la halle qui s'empressèrent de la transporter dans le cabaret." On l'étendit sur la table, on la frictionna, on la fouilla pour trouver son adresse, on la reconduisit en fiacre rue du Doyenné. Elle revint un autre jour au cabaret rouge, y régala les guichetiers, dont il était l'habituel rendez-vous, et s'en fit des amis qui lui ouvrirent de nouveau les portes des cachots où l'attendaient ses parents.

Le 1er vendémiaire an III (22 septembre 1794), elle adressa au Comité de salut public un mémoire pour hâter le jugement de M. de Beaulieu. Citons cette pièce, signée Henriette Sivard et conservée aux Archives nationales. Claire, énergique et concise, elle est bien digne de l'âme forte qui l'a composée :

"La citoyenne Henriette Sivard représente aux citoyens députés composant le Comité de sûreté générale, que, depuis le 13 messidor, le citoyen Charles-Antoine Sivard, son père, gémit sous le poids d'une arrestation d'autant plus cruelle qu'elle cause celle de son fils et de son épouse.

Envoyé à Paris pour que l'on y statue sur son sort, depuis son arrivée, il sollicite son jugement, mais un arrêté des juges du Tribunal en faveur des patriotes indigents ou sans-culottes, semblerait éloigner le moment où la justice doit lui être rendue, si l'on s'en rapportait à la perfidie de ceux qui, n'ayant d'autres motifs contre lui, ont tenté de le faire passer pour noble.

Né dans la classe des sans-culottes, le prouvant d'une manière irrévocable, père de famille, auteur involontaire des persécutions qu'éprouve sa famille pour une cause dont la fausseté est attestée par les pièces ci-jointes, il recherche les égards que la justice et l'humanité ont dictés en faveur des malheureux opprimés. Loin de se soustraire à l'effet de la loi, il l'invoque et attend de l'équité du Comité qu'il voudra bien ordonner sa mise en jugement en même temps que ses concitoyens en faveur desquels l'arrêté du Tribunal a été pris."

Ce fut le 19 vendémiaire an III (10 octobre 1794) que M. de Beaulieu fut ramené à la Conciergerie, pour être traduit devant le Tribunal révolutionnaire. Antoine et M. de Rochemont y furent ramenés avec lui. Je laisse la parole au fils d'Antoine et d'Henriette. Son récit, composé sous la Restauration, d'après les souvenirs de sa mère, contient quelques erreurs de détail, mais on y reconnaît d'un bout à l'autre l'accent de la vérité.

"Dès le matin, écrit le fils de notre héroïne, - après quelle nuit, Dieu seul le sait ! - ces dames s'étaient préparées de bonne heure et voulaient aller toutes les trois au Tribunal. Ma mère s'y opposa, craignant que ma grand-mère et sa soeur, à la vue de ces messieurs, ne fussent pas maîtresses d'elles-mêmes et ne compromissent la cause des accusés par quelque acte d'héroïque désespoir. Quant à elle, pleine de courage, sûre de ses forces, elle sortit : Attendez, dit-elle, je vous promets que je reviendrai avec eux.

J'oubliais de dire que mon père avait été prévenu que, lorsqu'il entrerait dans la salle, il eût à tenir sa main dans la poche de côté d'une espèce de paletot à la mode du temps, seul habit resté à sa disposition, de telle sorte que l'on pût y jeter un billet contenant des instructions essentielles.

Ma mère arriva de bonne heure, c'était important, et alla trouver l'huissier, qui l'introduisit dans la salle même du Tribunal. Arrivée là, elle s'assied dans un coin obscur. Bien des heures sonnent avant que le public commence à paraître aux abords de la salle ... enfin les membres du Tribunal se montrent et s'asseyent à leurs places. C'est en ce moment que l'huissier se rapprocha de ma mère, prête à le guider ... Le nom du citoyen Sivard retentit : M. de Beaulieu s'avance ... M. de Beaulieu se défend conformément aux instructions qu'il avait reçues, et, après de longs débats, il est acquitté. Son fils vient ensuite, et comme il passait entre deux rangs de spectateurs, tenant la main ainsi que cela lui avait été recommandé, l'huissier lui jeta un billet qu'il serra entre ses doigts, et, en attendant le second appel, il le tira de sa poche, et lut l'instruction qui y était contenue. Mon père se défendit avec vigueur, avec esprit et sang-froid, mais le débat fut long, et il eût infailliblement succombé, s'il n'eût pas prouvé qu'il n'était pas noble. Son beau-père, M. Le Brun de Rochemont, passa sans difficulté."

L'auteur de la relation se trompe, quand il fait comparaître Antoine de Beaulieu et M. de Rochemont devant le Tribunal révolutionnaire. Leurs noms ne figurent pas sur la liste publiée par M. Wallon dans son ouvrage sur le Tribunal. Les documents officiels nous apprennent d'autre part qu'Antoine était détenu avec son père et à cause de son père. Il faut donc admettre que M. de Rochemont et lui, comme beaucoup d'autres détenus, furent mis en liberté, sans avoir passé devant le Tribunal.

Voici l'ordre d'élargissement de M. de Beaulieu :

"On a traduit ce citoyen comme noble. Son extrait de baptême prouve qu'il ne l'est pas, parce qu'il a seulement possédé une charge de lieutenant général au bailliage de Valognes. Il a été fonctionnaire public depuis la Révolution, et a pour lui tous les certificats les plus authentiques.

LIBERTÉ

Attendu que les faits imputés à Sivard Beaulieu ne sont pas de nature à être considérés comme contre-révolutionnaires, qu'il est prouvé qu'il n'est pas né noble, que les attestations d'une foule d'habitants et des autorités constituées prouvent sa moralité et sa conduite civique, le Conseil arrête qu'il n'y a lieu à accusation, et ordonne qu'il sera mis en liberté."

MM. de Beaulieu et de Rochemont, continue l'auteur de la relation, "sortirent tous ensemble, bien joyeux, comme on le pense, et trouvèrent ma mère qui les attendait. Après les premières expansions, on alla en toute hâte se cacher dans la maison du Carrousel ... Mes parents et ces dames composaient une réunion nombreuse, et il fallait vivre. Leur histoire, à partir de ce moment, jusqu'à celui où le calme se rétablit, est on ne peut plus curieuse et émouvante, mais je m'arrête ici. Quelque imparfaites que soient ces notes, je réponds de l'exactitude des faits tels qu'ils m'ont été racontés par ma mère et par des amis de la famille qui ont vécu dans ces temps malheureux. Les dates seules et les noms m'ont échappé parfois."

Henriette avait sauvé son mari, son père et son beau-père. C'est avec raison que celui-ci lui écrivait au deuxième anniversaire du 9 thermidor : "Je te dois mon existence, et je n'en désire la durée que pour te voir heureuse."

Qu'étaient devenus, en 1820, les principaux personnages de cet épisode de la Terreur ? Morts M. et Mme de Beaulieu ; morte Mme de Rochemont, mais M. de Rochemont vivait toujours. Il avait quatre-vingt-quatre ans, il était M. le comte Le Brun de Rochemont, pair de France, comme son cadet, le duc de Plaisance, et il habitait à Paris, rue d'Enfer Saint-Michel, numéro 18.

Le mari d'Henriette était le chevalier Sivard de Beaulieu, député de la Manche, administrateur des Monnaies ; il demeurait, avec sa vaillante épouse et ses cinq enfants, à l'hôtel de la Monnaie, sur le quai Conti ; il mourut en 1826, Henriette en 1836.

Louise, mariée à M. Dursus de Courcy, survécut jusqu'en 1851.

L'abbé Féret, depuis 1800, était réinstallé dans sa cure de Brix ; il avait refusé l'évêché de Versailles. Il racontait volontiers l'émouvante aventure des confessions qu'il était venu entendre déguisé en dragon de la République.

Cependant Le Carpentier, condamné en 1819 à la déportation, achevait sa vie dans la prison du Mont-Saint-Michel. Le Bourreau de la Manche, l'adorateur de la déesse Raison, servait la messe chaque matin, sauf celui du 21 janvier, anniversaire de son régicide, dont le remords le torturait. Il eût fallu peu de chose pour que, selon la formulle officielle, "il chantât les louanges de l'auguste famille des Bourbons."

La Force

La Revue des Deux-Mondes - mars 1925

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F8%2F7%2F870730.jpg)

/image%2F1100213%2F20240413%2Fob_0d2d70_bieilleville.JPG)

/image%2F1100213%2F20240307%2Fob_6611fb_st-lambert-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240403%2Fob_91cd78_michelot-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240401%2Fob_ac3d81_cavalier-vendeen-z.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F93%2F978697%2F127396206_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F91%2F00%2F978697%2F127387913_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F17%2F978697%2F101110885_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F95%2F978697%2F89201870_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F22%2F978697%2F86216699_o.jpg)