ALEXANDRE-MAGNIER (MAGNUS) D'OBENHEIM, CAPITAINE DU GÉNIE MILITAIRE, DIT L'INGÉNIEUR

Alexandre-Magnus d'Obenheim, né à Revel en Languedoc, le 12 juillet 1753. Fils légitime du baron d'Obenheim, Aimé-Magnier, gentilhomme saxon au service de la France. [Lieutenant-Colonel de Royal Allemand]

Élève à l'école du génie de Mézières le 11 janvier 1770 ; lieutenant en premier le 14 janvier 1772 ; capitaine le 1er juillet 1782. Il était chargé de la direction des travaux de terre pour la défense de Cherbourg et de celle des côtes de la Hougue, au moment du passage de la Loire par les Vendéens, en octobre 1793. Sa réputation d'ingénieur militaire engagea les représentants à l'appeler à l'armée des côtes de Brest, pour préparer la défense de la Bretagne et de la Normandie.

Fait prisonnier par les Vendéens, à Fougères, il fut reconnu par Bernard de Marigny, qui l'avait vu quelques années auparavant à Brest. D'Obenheim profita de cette reconnaissance pour capter la confiance des Royalistes, qui le firent prendre part aux délibérations du Conseil de guerre. Lorsque, après la déroute du Mans, il fut repris par les Républicains, ses anciens camarades et le général Dembarrère se portèrent garants de son civisme, et il n'hésita pas à dévoiler aux généraux patriotes tout ce qu'il avait appris chez les Vendéens, comme précédemment il avait fourni à ceux-ci des renseignements sur les places défendues par les Républicains.

Chef de bataillon le 24 mars 1795 ; destitué par arrêté du Comité de Salut public en date du 13 octobre suivant. Sur sa demande il obtint, le 29 novembre 1799, d'être employé en Égypte, sous les ordres de Kléber. (?) (il aurait refusé)

Professeur de fortification à l'école de Châlons le 10 février 1801, professeur de mathématiques à celle de Strasbourg, du 20 mai 1816 au 7 septembre 1831, date à laquelle il fut mis à la retraite après cinquante-six ans de service.

Pensionné par ordonnance royale du mois de mars 1832, puis maintenu dans sa chaire de Strasbourg, bien qu'il eût soixante-dix-huit ans.

Mort à Saint-Germain-en-Laye, le 9 janvier 1840.

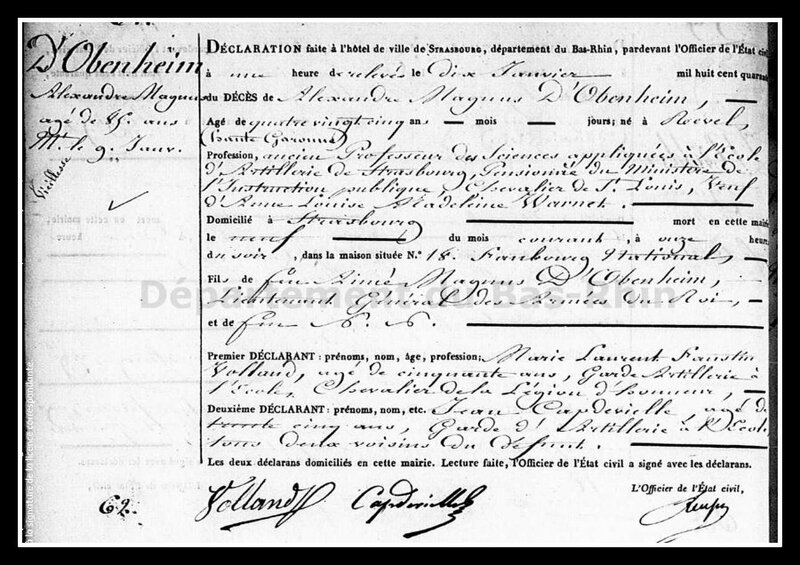

[Alexandre-Magnus d'Obenheim, veuf de Anne-Louise-Madeleine Warnet, est décédé à Strasbourg, dans sa maison située n° 18, faubourg national, le 9 janvier 1840, à l'âge de 85 ans. Il était chevalier de Saint-Louis (4 mai 1820).]

(Kléber en Vendée - Baguenier Desormeaux)

JOUA-T-IL RÉELLEMENT LE RÔLE D'ESPION A L'ÉGARD DE L'ÉTAT-MAJOR VENDÉEN ?

Dobenheim s'est toujours battu bravement, avoue la marquise de La Rochejaquelein, et spécialement à l'affaire de Granville, il montra assez de courage et de dévouement pour que les officiers qui se trouvèrent près de lui ce jour-là aient toujours défendu sa bonne foi. (Recueil des publications de la Société Havraise d'Etudes diverses - 79e année - 1912)

MÉMOIRE FAIT PAR LE CITOYEN DOBENHEIM, CAPITAINE DU GÉNIE, LORS DE SON RETOUR PARMI SES FRÈRES

Septembre 1793

J'ai échappé à la mort, j'ai échappé aux Brigands. Me voilà au milieu de mes frères. Et je serois maintenant d'autant plus heureux que j'ai courru plus de dangers, si ma conduite étoit parfaitement connue. J'en vais faire un exposé succinct. Puissent les épreuves de patriotisme que j'ai données avant de tomber entre les mains des brigands, disposer les esprits à ajouter foi au récit que je vais faire !

Je ne parlerai point de la manière dont j'ai rempli les devoirs de mon état dans le Génie militaire, où je sers depuis le commencement de 1770, car il s'agit principalement ici de civisme.

J'étois à Cherbourg depuis près de sept ans lorsque la Révolution a commencé et comme mon assiduité aux grands travaux qui s'exécutoient dans ce pays là, m'y avoit mit en évidence, mes principes y étoient connus de tout le monde.

Je fus détaché à la Hougue, depuis le milieu de 1791, jusqu'au mois de septembre 1792. A cette dernière époque, qui suivoit de bien près celle de la chute du tyran, je fus appellé à Paris pour aider à repousser les prussiens. Un homme dont le souvenir me sera toujours cher, dont j'étois le plus intime ami, et qui, depuis a su de faire respecter à Mayence par nos ennemis mêmes, m'avoit procuré cette occasion de rendre service à ma Patrie. C'étoit le Général Meusnier. Les prussiens ayant rétrogradé plus vite qu'on avoit eu lieu de le présumer, je restai à Paris, après avoir fait avec l'approbation d'un comité nommé par la Convention, plusieurs dispositions sur la continuation du camp commencé par Belain (?).

Ma santé délabrée depuis près d'un an, étoit devenue extrêmement mauvaise ; je ne pus prendre aucun essort ; mais je fis dans ma chambre plusieurs rapports dont me chargea le Ministre Pache. Peu après, je fus nommé membre du comité des fortifications, et, enfin, chargé de l'examen de l'ingénieur (?). Pendant ce tems, la guerre fut déclarée avec l'Angleterre ; les habitans de Cherbourg songèrent plus que jamais à la défense de leur contrée. J'eus le bonheur de n'avoir point échappé à leurs yeux ; le district, le conseil général de la commune et la société républicaine écrivirent au Ministre de la Guerre pour me ravoir ; je fus renvoyé au milieu d'eux ; et je m'y occupai de mon mieux des travaux défensifs dont j'étois chargé.

Tandis que je m'efforçais de remplir ma tâche, la Montagne terrassoit les ennemis de la Chose publique ; un scrutin épuratoire eut lieu dans toutes les administrations. Des Représentants du peuple se répandirent partout pour monter l'esprit public à la hauteur des circonstances ; Garnier de Saintes et Carpentier arrivèrent à Cherbourg. La Société Républicaine se régénéra sous leurs yeux ; et j'eus la grande satisfaction pour un vrai républicain, d'être choisi à une majorité considérable, pour présider le premier cette Société après sa régénération.

Le Représentant Garnier me donna sa confiance ; il me fit faire la tournée des Côtes avec lui. Avant d'arriver à Coutances, il apprit le passage de la Loire par les brigands, alors ses dispositions militaires changèrent de caractère : Il s'arrêta successivement à Coutances, à Grand Ville et à Avranches pour mettre toutes les forces de la Manche et du Calvados en mouvement. Je vivois avec lui et il avoit la bonté de me fournir presque continuellement l'occasion de lui faire part de mes idées.

J'ordonnai en passant à Grand Ville les ouvrages qu'il étoit nécessaire de faire à cette place pour augmenter promptement la résistance - dont elle étoit capable. Nous passâmes deux jours à Avranches. Je devois de là me rendre à Rennes avec Garnier ; mais la garnison de Fougères dont les bataillons m'avoient connu à Cherbourg, voyant l'ennemy cheminer sur elle à grands pas, me fit demander par plusieurs dépêches consécutives. Je m'y transportai par ordre du représentant, sans lui et accompagné seulement du citoyen Langlinais, garde des fortifications, que j'avois pris à Grand Ville.

En arrivant à Fougères, je fus appellé au conseil par l'adjudant général qui y commandoit ; il y fut arrêté contre mon gré qu'on enverroit avant le jour à Ernée le bataillon des chasseurs d'Imbert : le Citoyen Maréchal, actuellement dans la présente armée, le commandant en second, et pour certifier ce que j'avance. L'évènement ne justifiait que trop mon opinion ! L'adjudant général me mena ensuite reconnoître plusieurs postes placés dans la ville, et que je trouvai, à quelques légers changements près, devoir être conservés ; j'ordonnais la continuation de deux retranchements assez bien commencés ; j'en fis faire un autre à un quart de lieue de la ville sur le chemin d'Ernée dans une position passablement avantageuse. J'employai d'ailleurs beaucoup de tems à rassembler des pionniers et des outils ; et je ne pus pas parvenir à me procurer assez de charettes pour obstruer d'un moment à l'autre les débouchés qui nous seroient devenus nuisibles. Le tems manquoit ainsi que la pluspart des moyens, mais on fit ce qu'on put.

Une heure avant l'attaque, j'allai voir sur la route d'Ernée des bataillons qui me parurent placés beaucoup trop loin ; je fis part de mes observations à des chefs que je connoissoit, et je les leur fis répéter quelques instances après par un adjoint qu'on m'avoit donné. Mais les chefs ne pouvoient s'écarter des ordres qu'ils avoient reçus de l'adjudant général. Cet officier ne paroissoit plus assez ; les troupes se plaignoient ; et il me revint par plusieurs rapports qu'elles vouloient me mettre à leur tête. Enfin l'attaque commença pendant que j'étois en ville occupé des retranchements. Elle ne se soutint pas longtems. Les troupes débusquées fort vivement de leur première position purent à peine ensuite, se former en partie derrière le retranchement qui étoit à un quart de lieue de la ville ; et par un malheur que je ne puis concevoir, le plus grand nombre traversa la ville sans s'y arrêter. Je parvins cependant à en retenir un peu, et maintenir à leur poste d'autres troupes qui avoient été laissées autour de la porte de Vitré. Je les distribuai passablement sur le cimetière et sur sa gauche ; et j'eus le plaisir de leur voir arrêter tout court l'ennemy.

Me voyant rassuré sur ce point, je me portai avec rapidité sur un autre débouché pour parvenir au même but mais au lieu d'y trouver nos gens, je me rencontrai face à face avec les Brigands ; ils m'accueillirent par une décharge ; le garde des fortifications qui étoit à mes côtés fut tué. Par réflexion, ils se jettèrent sur moi, me démontèrent et me conduisirent à un de leurs chefs qui n'étoit qu'à deux pas. Ce chef qu'ils appellent Bernard de Marigny, après les questions ordinaires se rappella m'avoir vu en garnison à Brest, dix sept à dix huit ans auparavant. Il s'intéressa à moi, dit-il, en faveur de cette reconnoissance, qui cependant devoit être très légère car je ne souvenois point du tout de l'avoir vu : je n'avois présent à la mémoire qu'un Marigny plus vieux que lui de vingt ans et qui a été Major Général de la Marine. Il me conduisit au conseil des Brigands, et obtint ma grâce à condition qu'il répondroit de moi. [Je me suis trouvé par la suite reconnu d'aucun autre individu de cette nombreuse armée.]

J'avois à choisir entre une mort inutile à la République, et une prolongation de vie qui pouvoit me fournir l'occasion de la servir, au milieu même de ses ennemis, moyennant beaucoup d'adresse. Je fus mandé plusieurs fois au conseil et questionné souvent forcé de répondre aux questions des chefs, je leur donnai le change vue les moyens de pénétrer dans la ci-devant Normandie, et sur la Résistance que pouvoit leur opposer Grand Ville. [Tout le monde sait le mal qu'ils auroient fait à la République, s'ils s'étoient portés sur Cherbourg sans attaquer Grand Ville.] L'évènement me mit fort mal dans leur esprit. J'eus lieu d'en craindre les suites. Marigny se dégoûta de me surveiller ; il me confia à un de ses sous ordres, et l'on me fit accompagné par un homme à cheval. [Je suis parvenu à vivre assez familièrement avec ce sous ordre ; mais jamais il ne montoit à cheval sans m'y faire monter ou sans me laisser avec ses deux domestiques et mon gardien. Si j'avois pu lui inspirer autant de confiance que je le désirois, j'aurois peut être trouvé plutôt l'occasion de m'échapper. Sa conversation m'a d'ailleurs fourni beaucoup de renseignements sur les projets et les dispositions de l'armée des brigands.] Il m'a paru depuis que les chefs flottoient entre la répugnance de me faire ôter la vie, la crainte de me voir reporter dans les armées de la République les observations que j'avois été à même de faire sur la leur, et l'espérance de m'attacher à leur cause.

J'avois été assez heureux pour trouver à Avranches une occasion sûre de faire savoir à mon chef et aux autorités constituées de Cherbourg que j'étois prisonnier des Brigands.

Je ne devois songer désormais qu'à fuir promptement. J'avois même déjà fait une tentative, un peu avant la levée du siège de Grand Ville. J'en fis deux à Dole ; j'espérois réussir à Angers ; et, enfin, je n'y suis parvenu qu'au Mans. Comme la déroute qui a eû lieu après mon départ de cette dernière ville, a fait confondre mon arrestation volontaire avec un grand nombre d'arrestations forcées, j'ai non seulement courru les plus grands risques de périr de la main de mes propres frères, mais je risquerois peut être encore, de demeurer couvert de soupçons plus affreux que la mort, si je ne donnois pas sur ma fuite des détails suffisants. [Il n'en étoit pas de même des autres Brigands, généralement, ils me prenoient pour un prêtre, plus de cent fois, j'ai été sollicité de donner des secours spirituels à des blessés, ou à des malades, surtout pendant les affaires.]

La pluspart des cavaliers d'une certaine classe se défioient beaucoup de moi ; ils n'ignoroient pas mon avanture ; je n'étois à leurs yeux qu'un ci-devant Bleu. Ils m'appelloient L'Ingénieur, et sembloient avoir pris à tâche de m'accoster pour me sonder. J'étois forcé d'ailleurs de faire en tous sens dans les colonnes autant de pas que mes surveillans. Je ne pouvois donc point m'échapper en route. Je ne le pouvois dans les villes, à cause des patrouilles de cavalerie qu'on envoyoit sur toutes les avenues en y arrivant ; aussi le tentai-je deux fois inutilement et avec péril. [A Dole, je fus rencontré sur la route de Rennes par un cavalier qui me connoissoit et auquel je fus obligé de dire que j'allois faire une reconnoissance utile ; je ne sais s'il me crut, mais il ne voulut pas me quitter. Dans la nuit suivante, pendant qu'il y avoit apparence d'une déroute, je m'étois échappé par le chemin de Dinard, mais je fus suivi d'un si grand nombre d'autres, que Stofflet traversa la ville, vint gagner notre tête et nous ramena tous. Je m'estimai heureux dans mon infortune de n'en avoir pas été reconnu.]

Ce n'étoit absolument qu'à la faveur d'une déroute au moins commencée, que je pouvois réussir ; et toute espèce de déroute encore n'y pouvoit pas être propre : je n'eus pas le bonheur de pouvoir profiter de celle de Grand Ville, ayant été rencontré par deux chefs, comme je passois de la route d'Avranche à celle de Coutances [ Marigny venoit de partir avec précipitation pour aller chercher des caissons à Avranches et m'avoit oublié] ; à la retraite d'Angers, il ne me restoit aucun débouché libre, et d'ailleurs ce n'étoit point une débandade ; à celle de la Flèche toutes les routes étoient gardées avec soin, par ce qu'on s'attendoit à une attaque combinée. Enfin au moins les choses s'arrangèrent mieux pour mon dessein.

Lorsque les Brigands rentrèrent précipitamment en ville, je crus, comme beaucoup d'autres, que ce n'étoit que l'effet d'une terreur panique, d'autant qu'on croyoit l'armée Républicaine forte seulement d'environ six mille hommes, et qu'on disoit que la colonne principale des Brigands avoit eu peur de l'apparution subite de leur colonne gauche. Néanmoins, tous les bagages, toutes les personnes à cheval, obstruèrent le bas de la ville en un instant ; je me trouvai engagé sur la place basse. Une partie avoit filé dans les premiers moments sur la route de l'Aval avec trois ou quatre mille fantassins. De la cavalerie avoit été envoyée sur le chemin d'Alençon. Persuadé que la colonne des fuyards de la route de l'Aval étoit sans chef, je formai de bonne heure le projet de la dépasser.

J'avois échappé de mes gardiens à la faveur de la nuit et du désordre. Mais je fus retenu long tems sur la place, où j'étois d'autant plus fortement engagé que de la cavalerie y avoit été mise pour empêcher de nouveaux fuyards de gagner les ponts de la Sarthe. Je fus obligé d'user de ruse : je dis qu'on m'avoit chargé d'aller voir si les ponts étoient convenablement gardé de l'autre côté. Le premier cavalier venu auroit pu employer la même ruse, et j'eus l'avantage de n'être reconnu par personne en traversant la foule. Je passai le grand pont ; je rejoignis les fuyards ; j'en questionnai beaucoup ; ils me dirent que leur général Stofflet et plusieurs autres étoient à leur tête ; cela me donna de l'inquiétude ; je cheminai long tems pour vérifier le fait ; je m'assurai enfin que je ne m'étois pas trompé d'abord en croyant qu'aucun chef ne les conduisoit. Cependant je fus accosté par l'un d'entre eux que la crainte seule le faisoit errer. [C'était un vieillard dont le nom étoit connu, et qui dans ce moment avoit perdu tout à fait le peu de tête qui lui restoit.] Il me demande ce que je pensois de tout ce que je voyais. Fâché de ce que la colonne cheminoit toujours et du contre tems qui m'arrêtoit, mais pourtant enhardi par la question qui venoit de m'être faite et le ton qu'on y avoit mis, je dis à ce chef qu'il me paroissoit inutile de s'éloigner d'avantage du Mans. Et voyant aussitôt qu'il avoit perdu la tête et sembloit approuver cette opinion, je le quittai et j'allai criant de sa part le long de la colonne qu'il falloit s'arrêter. Je fus écouté ; on s'arrêta un peu ; je me trouvai en tête. Il ne me manquoit plus qu'un chemin de traverse pour gagner la route d'Alençon, où j'avois dessein de me rendre, ayant entendu dire que Garnier de Saintes y étoit. [Je n'ai sans doute pas besoin d'observer que j'avois l'intention d'échapper seul du côté que je prendrois ; et que je ne pouvois quitter le grand chemin en présence des Brigands sans en être remarqué et sans courir le risque d'être contrarié.]

Au moment d'échapper quelques coups de fusils se font entendre à la queue de la colonne près des faux bourgs. Je fus bientôt dépassé par les plus lâches, et je ne parvins à me retrouver en avant qu'en criant à tue tête que ce n'étoit rien (il est bon de remarquer ici que presque tous les cavaliers de leur armée indistinctement se permettoient de donner de pareils avis aux soldats, et que dans cette occasion, ce que je faisois pour m'échapper, n'étoit pas nuisible à l'armée de la République. [La grande quantité de bagages qui se trouvoient là ne pouvoit qu'obstruer la retraite du gros de l'armée à sa sortie du Mans et redoubler le désordre. Quant aux soldats, ce n'étoit que des lâches inutiles de près comme de loin.] Quoi qu'il en soit, me voilà en avant ; je trouve sur la droite un chemin de traverse qui tournoit à la vérité bien court ; j'y fus seul près de deux lieues.

Après une demie heure de marche, une vive canonnade se fait entendre sur ma droite. Je trouve plusieurs femmes et quelques hommes dans le hameau des Rues, Paroisse d'Ecu... (?). Je leur demande si je me dirige bien pour gagner le grand chemin d'Alençon et par où je devois passer encore ; ils me nomment un village peu éloigné. Dans le moment d'autres villageois arrivent ; la frayeur se peint sur toutes les figures, on annonce que les Brigands sont maîtres du village par où je devois passer ; je crois alors que leur armée que j'avois laissé dans le Mans avoit pris la route d'Alençon ; ce qui me paroissoit s'accorder avec la canonnade que j'avois entendu sur ma droite ; la crainte de retomber entre leurs mains me fait prier un villageois à qui je la manifeste, de me cacher jusqu'après leur passage ; l'un d'eux me met dans une étable avec mon cheval [Ce citoyen a compté le fait tel que je le rapporte ici à son beau-frère, que j'ai trouvé le soir au comité défensif de Domfront dont il étoit membre.], & me donne du foin, de l'avoine, du pain, du beure, du cidre & des pommes. Je m'endors pendant quelques heures.

Dans cet intervalle la déroute des Brigands étoient devenue complette, et de leurs fuyards avoient été arrêtés de plusieurs côtés. La garde nationale vint me prendre où j'étois pour m'emmener au bourg voisin ; En chemin nous rencontrons des Brigands [Un peu avant de rencontrer ces Brigands, le capitaine de la garde nationale, qui me conduisait, loin de me traiter en coupable, n'avoit fait entrer dans une auberge où l'on nous servit du lard sortant de la Marmite, et du cidre avec lequel nous trinquâmes et le perdis ensuite de vue.], qu'on venoit de saisir ; un juge de paix que j'ai vû depuis à Donfront arrive [Ce juge de paix a fait un procès-verbal de mon arrestation le lendemain, mais il a voulu y insérer que ce dont il avoit été témoin oculaire, malgré les représentations que je lui ai faites en présence de l'adjoint de l'adjudant général Dabadie ; il commence sa narration par dire qu'il m'a trouvé avec des Brigands entre les mains de la garde nationale, mais heureusement le témoignage des habitans du hameau des Rues répare cette omission.] ; on m'attache avec les Brigands ; on nous conduit à Domfront au milieu des plus cruelles menaces ; je me réclame de Garnier de Saintes. Je parviens à force de solicitations à me faire conduire séparément au Maire et au comité défensif de Domfront ; on arrête que je serai gardé pendant la nuit dans ce village, et que les Brigands, dont on m'avoit séparé, seroient conduits à un autre bourg, dont j'ai oublié le nom, mais où je sais qu'ils ont été fusillés. Le lendemain matin, une compagnie de grenadiers réunis se saisit de moi et me conduisit avec une humanité que je n'oublierai de ma vie. Jusqu'à Craon, où je fus remis entre les mains des généraux de l'armée et présenté aux représentants du peuple.

Le général Dembarrere répond de moi, et j'attends le bonheur de figurer de nouveau parmi les défenseurs de ma patrie. [Depuis que cet écrit est fait, j'ai eu la satisfaction de combattre à plusieurs reprises, le reste des Brigands & des Chouans.]

Les Républicains qui m'ont connu jusqu'ici, ne voyent en moi qu'un patriote qu'il faut consoler du malheur d'avoir été pris par les Brigands ; et, il me paroit que les autres attendent de nouveaux renseignements sur ma conduite antérieure à ce malheur.

Je terminerai par une réflexion. Sur mon existence chez les Brigands, on peut forcer un soldat de tirer un coup de fusil, et un officier de marcher à la tête de sa troupe ; mais on ne peut contraindre un homme à talens de mettre au jour des idées ingénieuses. Un tel homme qu'aucun chef dans son art ne conduit, peut même trouver souvent l'occasion d'égarer ceux qui veulent tirer parti de lui.

Par exemple, si je ne dois pas me flater d'avoir sauvé la République, je puis au moins croire que je lui ai rendu un plus signalé service que si le hazard ne m'avoit pas fait tomber entre les mains de ses plus cruels ennemis : Les Militaires instruits de l'état où se trouvoit le Département de la Manche, lors de l'affaire de Fougères, et de la parfaite connoissance que j'en avois, ne peuvent guère douter du service que j'ai rendu.

Au reste, que l'on ne me sache pas gré d'avoir trompé les Brigands : une fois entre leurs mains, il falloit les servir ou les tromper ou mourir. Le choix n'étoit pas difficile, mais s'ils eussent encore fait des prisonniers de guerre, si je n'avois eu à craindre que l'excès de la misère dans leurs prisons, mon coeur auroit peut être préféré le plus obstiné silence à une dissimulation qu'ils avoit peine à se pardonner, malgré son aversion pour les ennemis de sa patrie.

DOBENHEIM

17 brumaire an 2

(7 septembre 1793)

AD85 - SHD 1 M 489

MÉMOIRE

Contenant des faits particuliers à l'auteur, et des considérations générales, analogues aux circonstances.

28 août 1815

Je m'appelle Alexandre-Magnus D'OBENHEIM. J'ai été reçu dans le corps du génie militaire au commencement de Janvier 1770. Mon père, le baron d'Obenheim, de famille saxonne, étoit entré dans les Mousquetaires gris en 1721, avoit été promu au grade de lieutenant général des armées du Roi en 1762, et est mort, presque subitement, en apprenant l'horrible attentat du 10 août 1792. Il avoit mangé sa fortune au service, à peu de chose près, et ne vivoit plus guères que de quelques bienfaits du Roi.

Un zèle ardent pour mon métier m'avoit fait remarquer ; et j'avois, en conséquence, été continuellement surchargé de travaux de confiance, mais pénibles, à Mézières, à Brest, en Flandre, à Cherbourg, etc., jusqu'à l'époque où le meilleur des Rois cessa de régner.

Malgré l'horreur que m'inspirait la révolution dès son origine, il ne m'a jamais été possible d'émigrer ; mais j'ai saisi la première occasion qui s'est présentée de me réunir à la brave armée des Vendéens. J'y ai acquis l'amitié et la confiance de son général, M. de la Rochejaquelein, du prince de Talmont, de MM. de Marigny, des Essarts et Stofflet. J'ai, par des dispositions prises à temps, sauvé cette malheureuse armée à Dol, à la Flèche ; et je crois avoir beaucoup contribué au gain de la bataille d'Entrain. Peut-être n'eût-elle pas été anéantie au Mans, si l'on m'avoit fourni les moyens de continuer les retranchemens que j'avois commencés, et si même les premiers généraux n'eussent pas abandonné trop tôt la défense pour regagner la Loire avec quelques débris. Ce qui me le fait croire, c'est que M. de Scépeaux a arrêté les vainqueurs toute la nuit, après les combats désavantageux de la journée, au moyen d'une coupure avec passage et parapet recouvert que j'avois fait arranger dans la principale rue, et en arrière de laquelle, jusques et y compris la grande place, j'avois rallié une quantité suffisante de troupes ; de même que j'aurois pu dégager ce brave officier et prendre l'ennemi en flanc, si le bruit du départ des principaux chefs n'avoit pas entièrement paralysé les soldats, que j'essayai en vain de réunir pour cet objet, et dont une grande partie avoit quitté les armes sur un bruit aussi décourageant. Je ne savois moi-même à quoi m'en tenir, n'étant rentré en ville que le soir avec les dernières troupes qui avoient combattu pendant le jour, et mon camarade de chambrée, officier d'artillerie, ayant déjà disparu avec nos deux domestiques et nos porte-manteaux. Néanmoins je ne renonçai qu'au jour à mon entreprise, et quand je vis qu'on nous enveloppoit sans que personne me secondât.

J'étois membre du conseil ; et j'avois signé, en cette qualité et celle de maréchal de camps des armées du Roi, inspecteur général des fortifications, une lettre écrite de Dol au roi d'Angleterre pour demander des secours en munitions de guerre, d'habillement et de bouche. J'ai la certitude que cette lettre est parvenue à son adresse. Personne n'ignore le triste état de dénuement dans lequel se trouvoit déjà l'armée catholique et royale à cette époque, et c'étoit la première fois qu'elle en demandoit.

Retombé entre les mains des républicains, après une fuite de quelques heures, j'allois être fusillé à Sillé-le-Guillaume, lorsqu'un ordre survint au détachement de grenadiers qui en étoit chargé, de me conduire à Laval, pour être jeté avec une pierre au cou dans la Mayenne, après que j'aurois été questionné par le général républicain Canuet, sur ce qu'avoient pu devenir les restes de l'armée vendéenne. Arrivé à cette destination, on reçut l'ordre de me conduire à Craon, où le quartier-général se rendoit ; là les prétendus représentans du peuple, Bourbotte et Prieur de la Marne, me firent transférer à Château-Briant, pour y être jugé par une commission militaire que présidoit un digne agent de Carrier, le noyeur de Nantes ...

Je ne dus mon salut qu'au général de division Dembarrère, l'un de mes anciens camarades du génie, qui se trouvoit attaché à cette armée : il pouvoit se faire entendre directement du comité de salut public, et il m'y servit avec chaleur. Je fus obligé de me donner comme prisonnier des Vendéens, échappé de leurs mains à la faveur de la déroute du Mans. Ce mensonge, qu'il fallut colorer d'un air de vraisemblance, étoit en quelque sorte pardonnable, puisque ma mort n'eût été d'aucune utilité pour le service de ma patrie et de mon Roi, tandis qu'en conservant la vie je pouvois espérer de trouver une meilleure occasion de servir l'un et l'autre. Le général Dembarrère est actuellement pair de France, et a eu l'honneur de n'être pas renommé par Buonaparte.

N'étant encore que capitaine du génie, j'avois refusé, quinze mois auparavant, le ministère de la guerre, qui fut donné à Pache, et ensuite le grade de général dans l'armée des Pyrénées.

Le général Dembarrère me laissa provisoirement avec une partie de son état-major à Château-Briant ; un autre officier du génie étoit prépondérant au comité de salut public : on ferma les yeux, et je fus renvoyé à mon poste ordinaire dans le département de la Manche. Je frémis encore quand je pense aux atrocités dont je fus témoin, ou qui se passèrent autour de moi, depuis mon arrivée à Sillé-le-Guillaume jusqu'à mon départ de Château-Briant, outre que je ne me croyois pas moi-même, à beaucoup près, hors d'atteinte pendant tout ce temps. Par des circonstances qu'il est inutile de présenter ici, la campagne avec l'armée catholique et royale m'a coûté environ quatre-vingt-dix-mille francs, reste de la fortune de mon père.

Quoique rendu à mes anciennes fonctions dans un pays où, depuis nombre d'années, j'avois acquis l'estime générale, le soupçon planoit de plus en plus sur ma tête ; et déjà l'on m'avoit inscrit sur la fatale liste, lorsque Robespierre fut culbuté, parce que des espions républicains m'avoient reconnu et observé au milieu des Vendéens, particulièrement à Avranches et au Mans.

Peu après ce revirement de faction, l'école polytechnique s'organisa ; on y réunit ce qu'on croyoit de meilleur en professeurs : j'y fut appelé pour professer la géométrie descriptive et la fortification, avec mon emploi militaire. Au bout de quelques mois, on me nomma chef de bataillon à l'ancienneté, sans que je l'eusse demandé. Plusieurs adjoints qu'on mit à mes ordres, ne tardèrent pas à s'avancer rapidement, tels que les généraux Campredon, Bertrand, etc. Mais ma haine pour la révolution ne pouvoit pas manquer de me conduire en sens contraire.

En effet, dans la même année, à l'époque connue sous le nom du 13 Vendémiaire, digne origine de la fortune de Buonaparte, je me réunis aux sections de Paris, qui ne vouloient plus de la presque-totalité des membres de la convention, et penchoient pour le royalisme. On le sut ; je fus incarcéré, destitué, et menacé, par le comité de salut public et de sûreté générale, de la révision de ma conduite avec les Vendéens. Le directoire s'organisa ; j'y fus sauvé par d'anciens officiers du génie ; et j'en fus quitte pour ma destitution, un emprisonnement de deux mois, et deux jugemens, purement civils, dans l'intervalle d'une année.

A la suite de ma destitution, l'envoyé des États-Unis d'Amérique me fit proposer, par l'entremise du colonel Vincent, directeur du génie, la direction des écoles de l'artillerie et du génie de son pays ; mais le directoire refusa l'autorisation nécessaire.

Destitué et ruiné, je vécus pendant quatre ans à Paris, en y donnant des leçons de mathématiques. Je croyois qu'on m'avoit entièrement perdu de vue. Cependant, à la fin de la troisième année, on me réintégra, à mon insçu, sous condition d'aller prendre place parmi les membres de l'institut du Caire : je refusai.

A la fin de la quatrième année, en Février 1801, et quoique je ne visse aucun employé du gouvernement, le conseil de l'école polytechnique fut chargé par le ministère de me proposer la place de professeur de fortifications à l'école d'application d'artillerie de Châlons, dans le but d'y préparer l'instruction de manière à facilité la réunion de cette école à celle du génie établie à Metz, pour n'en former qu'une école commune, où je devois pareillement professer et perfectionner l'instruction. Je n'acceptai qu'avec une extrême répugnance, et à la suite de longs pourparlers. Ce qui me détermina, quoique j'y perdisse beaucoup sous le rapport de l'aisance et de ma liberté, ce fut le bruit avant-coureur d'une extension de la fameuse loi des ôtages, joint à la certitude acquise que mes différens refus donneroient de l'humeur, et feroient revivre les soupçons sur ma conduite dans la Vendée ; seul, j'en eusse peut-être couru les risques ; mais j'étois marié depuis quelques mois.

Je m'attachai de préférence à la partie théorique des constructions permanentes, sur laquelle je jetai un nouveau jour ; et par là j'occupai tellement les élèves de ce qui pouvoit, par la suite, en faire d'excellens ingénieurs, qu'il n'y eut jamais de temps de reste pour la partie du métier immédiatement applicable à l'espèce de la guerre qui se faisoit alors. On ne s'en aperçut pas d'abord, de sorte que le soi-disant empereur, prévenu favorablement sur mon compte par l'opinion générale, m'adressa beaucoup de complimens, et s'occupa presque exclusivement de moi dans une visite qu'il fit à l'école de Metz, au point que les personnes qui me vouloient du bien, ne concevoient pas que je n'eusse point profité de l'occasion pour rentrer dans le corps du génie avec éclat ; d'autant qu'il m'avoit dit expressément, à propos de ma destitution, que les querelles de la révolution étoient de vieilles querelles oubliées.

Soit qu'on ouvrît enfin les yeux sur la marche que je suivois aux dépens des besoins du moment, soit jalousie, une intrigue me fit nommer, en mai 1808, à la place de professeur de mathématiques à l'école d'artillerie de Strasbourg, que j'exerce depuis.

Je ne m'y suis occupé que de mathématiques, et de leur application aux branches purement scientifiques de l'artillerie et de l'hydraulique, ou de quelques procès-verbaux d'épreuves ; si ce n'est que, l'année dernière, je fus forcé de rédiger le journal du blocus, comme ayant été militaire autrefois, et pour ne pas être obligé de servir activement dans mon ancien grade de chef de bataillon, conformément aux derniers décrets de Buonaparte , que son commissaire Roederer, de révolutionnaire mémoire, ne laissoit pas sans exécution. Au reste, la rédaction de ce journal n'étoit qu'un travail de scribe, sans influence sur les évènemens de la guerre, dont l'issue ne me paroissoit nullement douteuse.

En 1813, un officier napolitain fut chargé par son gouvernement de me proposer la direction de l'école militaire de Naples, avec le grade de colonel. Mais se déplacer pour servir un Murat !

Après la première rentrée du Roi, et au moment où les alliés s'en retournoient, un officier général du génie russe, qui a logé quelques jours à Strasbourg chez Mme Franck, banquière, est venu m'entretenir de mes ouvrages, et me dire, à plusieurs reprises, que de long-temps la France ne seroit en état de récompenser les talens distingués. Je lui répondis qu'ayant supporté la vie pendant vingt-cinq ans sous le règne des monstres, dans le seul espoir du retour de mes souverains légitimes, rien ne pourroit me déterminer à quitter la France lorsque mon voeu se trouvoit accompli.

Je m'empressai de me faire connoître à M. le chevalier de La Salle, quand il vint à Strasbourg en qualité de commissaire du Roi ; parce qu'il me sembloit nécessaire que Sa Majesté pût distinguer de suite ses sujets dévoués, au milieu de l'immensité des rebelles, pour n'être pas la dupe de ces derniers. M. le chevalier de La Salle et M. de Berthier-Bizy, son aide-de-camp, reçurent mes états de service avec intérêt, et me promirent d'en rendre compte à S.A.M Monsieur.

On m'engagea même, à cette époque, de demander ma réintégration dans le corps du génie, et le commandement de l'école particulière d'application de cette arme, avec le grade de colonel, au cas que ladite école fût séparée de celle de l'artillerie, comme on paroissoit en avoir le projet. Je fis, en effet, cette demande que M. le chevalier de La Salle devoit appuyer auprès du ministre de la guerre. Mais pouvois-je réussir lorsque la bureaucratie de Buonaparte étoit toujours là ?

Je vis bientôt que l'armée entière étoit toujours aussi l'armée de Buonaparte, parce qu'elle n'étoit essentiellement que celle du crime, et que la plupart des administrations civiles ne valoient guère mieux.

Au passage de S.A.R. M. le duc de Berri, je voulus, après l'exposition de ma conduite, comme sujet fidèle, demander à ce Prince la permission de lui dédier un ouvrage sur les projectiles de l'artillerie, que je m'étois empressé de terminer et de faire imprimer à ce dessein, et de plus le prévenir des trames que l'on ourdissoit pour égarer les simples soldats : mais la lecture d'un mémoire de quatre pages devint un obstacle, le Prince n'ayant que fort peu de temps à rester dans Strasbourg, et étant sans cesse obsédé par une foule de gens qui lui demandoient des grâces avec autant de chaleur qu'ils en avoient mis à servir les irréconciliables ennemis de la famille royale. Forcé de me restreindre, faute de temps, j'écrivis à M. le marquis de Nantouillet, à qui je m'étois adressé d'abord, pour lui dire que ce que je désirois surtout étoit d'obtenir l'agrément de dédier mon ouvrage à S.A.R., et un entretien particulier sur des objets qui intéressoient le bonheur du Roi et de sa famille ; que, quant à la croix de Saint-Louis (qui me revenoit avant la suppression de l'ordre, et dont je ne parlois dans le moment que pour faire mention de cette décoration au titre de mon ouvrage), j'aimerois mieux m'en passer toute ma vie, que de la devoir au rapport d'une commission dans laquelle se trouveroient des membres qui auroient servi de leur plein gré Buonaparte ou la révolution. Je n'ai point eu de réponse.

En voyant M. le duc d'Harcourt sur la liste des Pairs, je crus qu'il s'agissoit de celui qui avoit été gouverneur de la Normandie et du premier Dauphin, et qui séjournoit en Angleterre depuis le commencement de la révolution. J'avois obtenu d'être honoré de ses bontés, et même de sa confiance, en servant sous ses ordres, ayant d'ailleurs fait partie d'une commission importante composée de cinq membres, qu'il présidoit à Paris au nom du Roi. Je lui écrivis pour le prier d'employer les relations qu'il devoit avoir eues avec le ministère anglois, à l'effet de se procurer une copie de la lettre (signatures comprises) que le conseil de l'armée catholique et royale adressa de Dol au Roi d'Angleterre ; mais j'appris avec le plus grand chagrin que ce seigneur respectable n'existoit plus.

On ne peut se dissimuler que la très-grande majorité des François a été corrompue par la révolution, et que le mal alloit toujours croissant, parce que la terreur a, dès l'origine, condamné au silence le peu d'honnêtes gens qui étoient restés en France, pour ne laisser la parole qu'à des monstres qui, à force d'adresse et de mensonges, érigèrent facilement le crime en vertu, et réciproquement. Le remède ne pouvoit venir que du dehors ; et, malheureusement, les troupes alliées nous quittèrent trop tôt l'année dernière ; car, de ce moment, la couronne de Louis XVIII ne porta plus qu'à faux. En effet : une guerre perpétuelle étoit devenue, pour plusieurs classes nombreuses, la plus lucrative des spéculations mercantiles ; chaque officier y voyoit en perspective la mort de tous ceux qui se trouvoient sur son chemin pour parvenir aux grades qu'il ambitionnoit, à commencer par son plus proche camarade : la fin de la guerre laissoit à découvert des plaies qu'on auroit voulu nous cacher encore, et des holmmes dont le seul prestige de la gloire nous déroboit les vices. Presque toute la jeunesse avoit été élevée au gré de l'assassin du duc d'Enghien, et visoit aux premières places de l'État : les coupables ne craignoient rien tant que la circulation de l'inflexible vérité, suite naturelle de la paix et du retour des Bourbons, qu'ils haïssoient par-dessus toute chose, précisément à cause de la barbarie exercée par eux sur cette auguste famille et sur les François qui lui étoient attachés. Les bons écrits publiés dans les premiers temps de la présence du Roi, n'étoient lus que par les personnes dont ils ne contraroient pas l'opinion, pendant que les autres se dévoroient avec un redoublement d'avidité, même par les moins méchans, qui vouloient y trouver l'excuse de la facilité avec laquelle ils s'étoient laissé conduire dans les routes du crime. Les onze dousièmes des députés étoient bons, suivant l'opinion de Buonaparte (cela s'entend) ; toutes les administrations civiles et militaires étoient au moins dans le même cas ; les sujets fidèles se trouvoient séparés du Roi, et ne pouvoient lui être utiles que sous le bon plaisir des plus gangrenés, qui, d'une part, paralysoient tous les élans généreux, alors que, de l'autre, ils conservoient le champ libre pour leurs menées sourdes. Les affiches, qui auroient pu éclairer le peuple et le soldat sur la belle conduite du Roi, et sur la cause des dettes dont la France restoit surchargée, ne portoient jamais que sur des levées de contributions ou autres demandes d'argent : les bienfaits du monarque se répandoient à contre-sens, parce que les François en évidence permanente, qui presque seuls les sollicitoient et en profitoient, loin d'être susceptibles de remords, ne voyoient dans une augmentation de pouvoir et de richesses, qu'un surcroît de facilité pour la trahison qu'ils méditoient. Chaque noble du jour, quelle que fût la splendeur de son titre, comparant son père à celui d'un ancien noble de la dernière classe, se trouvoit humilié : les grandes fortunes particulières, et même les médiocres, n'existoient presque plus qu'entre les mains de gens qui craignoient une révision du passé. Les hommes probes étoient encore disséminés, et le faisceau des coquins subsistoit toujours : à cause de la longue durée de la révolution, les François composant ce qu'on peut appeler la multitude inerte de la nation, n'avoient, comme aujourd'hui, qu'une idée vague des premiers crimes révolutionnaires, de même que des monstres qui les avoient commis ; et ne voyoient, ainsi qu'à présent, dans tout ce qui se passoit sous leurs yeux, que des démêlés politique, auxquels ils ne prenoient part qu'en raison de ce qu'ils y perdoient ou qu'ils y gagnoient, sans frémir d'horreur au récit des assassinats de Louis XVI, du duc d'Enghien, etc. A quelques hommes près, dont la majeure partie a suivi le Roi, l'armée entière renchérissoit sur le tout, et vouloit venger son amour-propre humilié. Enfin, les fournisseurs, ou autres gens vivant de la guerre, se plaignoient comme des fossoyeurs pourroient se plaindre de la fin d'une épidémie.

Dans cet état de choses, il suffisoit d'une seule étincelle pour produire un nouvel incendie, et c'est ce qui arriva au mois de Mars par la seule apparition de Buonaparte. Les plus grands scélérats de la révolution reparurent avec lui : les assassins de Louis XVI et leurs semblables occupèrent à l'instant, et partout, des fonctions presque dictatoriales ; et la plus juste crainte s'empara des hommes probes qui n'avoient oublié ni les noms ni les forfaits de ces anthropophages, ni leur regret de ce que le règne de la terreur s'étoit, en quelque sorte, trouvé tronqué un peu trop tôt à la chute de Robespierre.

A Strasbourg, par exemple, les airs : Ah ! ça ira, ça ira, et la Marseillaise, se répétoient sans cesse au spectacle et dans les rues ; tous les soirs des bandes de furibonds crioient à tue-tête : les royalistes à la lanterne ! vive l'Empereur ! vive Napoléon I m*** pour Dieu ! m*** pour le Roi ! Une joie maligne se répandoit sur la figure de tous les individus affublés d'un uniforme quelconque ; un Pommereul, un Jean de Bry, par leur seul présence, reportoient notre imagination aux jours de la plus grande terreur ; déjà les frères et amis faisoient des listes de proscription, et ne déguisoient presque plus leur projet de concourir à l'établissement d'une guillotine permanente ; des effigies furent accrochées à des portes de royalistes, des vitres cassées, etc.

La signature du fameux supplément aux constitutions de l'Empire fut mise à l'ordre du jour, sur ces entrefaites. Je pris des informations, et je vis qu'en ne signant point je serois le seul individu de l'artillerie qui eût osé s'en dispenser. Je signai donc ; mais avec la conviction qu'une pareille signature, par un salarié du Gouvernement surtout, ainsi que des millions d'autres arrachées sous le pouvoir des baïonnettes, ne légaliseroit pas la domination de l'usurpateur aux yeux des Puissances étrangères, dont les innombrables armées alloient être bientôt l'instrument irrésistible de la justice divine.

A l'abri de cette signature, on me laissa tranquille, et j'obtins de n'être employé qu'à des projets éloignés de constructions militaires qui ne s'exécuteront peut-être jamais. En cela je fus plus heureux que lorsqu'il me fallut rédiger le journal du blocus précédent. Je brûlai d'ailleurs tous les papiers qui, au cas d'une visite domiciliaire, à laquelle je m'attendois, auroient pu me coûter la vie, ainsi qu'à d'autres personnes, sans la moindre utilité pour la chose publique.

Vingt-six années de révolution m'ont séparé pour toujours de mes anciennes connoissances, du moins de celles qui ne se sont pas déshonorées ; ou, s'il en existe encore, je n'entrevois jusqu'à présent aucun moyen de les découvrir en temps opportun. Je n'ai de communications avec mes chefs militaires qu'autant que l'exigent mon service et des visites absolument indispensables. Je serois isolé sur la terre sans mon épouse, et quelques personnes, en fort petit nombre, dont les opinions cadrent avec les miennes depuis plusieurs années. Sous ce dernier rapport, j'offre de les nommer quand on m'en fera la demande, attendu qu'il importe dans un moment, comme celui-ci, que chaque bon François fasse connoître ceux sur lesquels on peut compter, et qui sont dans le cas d'attester à leur tour la pureté de leurs principes.

J'ai gémi, pendant toute la première restauration, de n'avoir à remplir que des fonctions qui me maintenoient dans l'impossibilité de rendre à mon Roi le moindre des services dont je voyois qu'il avoit un si grand besoin.

S'il restoit quelque doute sur l'intégrité de mes principes, j'engagerois de mettre en parallèle l'emploi insignifiant que j'occupe, avec ceux auxquels je serois parvenu, pour peu que j'eusse aimé la révolution, d'après l'idée avantageuse que les militaires en crédit avoient et ont conservée de mes foibles talens pour le génie, l'artillerie et l'art de la guerre en général, ainsi que d'après les emplois que j'ai eu occasion de refuser, comme je l'ai dit.

Selon moi, tous les bons François, sans exception, doivent concourir de toutes leurs facultés à rendre désormais le trône inébranlable ; et ce qui, pour y parvenir, importe le plus, c'est de se mettre en mesure de pouvoir dire la vérité toute entière, sans ménagement pour les coupables : autrement nous ne profiterions pas de la leçon du malheur, et nous reverrions les mêmes hommes, à l'aide des mêmes manoeuvres, pour replonger dans l'abyme. Éclairons assez le peuple pour qu'il ne soit plus possible de l'égarer et que, surtout, sans savoir à redouter les fureurs et les vengeances de ceux des officiers qui viennent de se battre volontairement pour Buonaparte, o puisse leur répéter sans cesse, qu'en se livrant à une ambition démesurée ce ne fut jamais la patrie qu'ils servirent, mais seulement la cause des brigands, dont elle étoit devenue la proie depuis l'insurrection de 1789 ; et que, néanmoins, nous ne leur aurions point envié les honneurs, la prépondérance, les richesses, dont ils jouissoient au détriment des vrais amis de la patrie, réduits à la misère ou à une triste obscurité, si la clémence et les libéralités de Louis XVIII eussent trouvé leurs coeurs accessibles au repentir. Il faut que tout le monde voie clairement que ce que le Roi a la bonté de faire encore pour eux, est mille fois plus qu'ils ne méritent. Au reste, l'honnête homme doit se mettre au-dessus de la crainte, quand ce n'est plus au nom de la loi qu'on peut attenter à sa vie.

Chaque François, jusqu'au dernier, doit savoir que, sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI, pendant la durée de soixante et quinze ans, les impositions ne s'élevoient chaque année, même en tenant compte de l'augmentation progressive de la quantité de numéraire, qu'au tiers du taux où elles sont parvenues depuis le commencement de la révolution ; que si, sans rien changer d'ailleurs et sans rien réformer, on les eût portées de suite à ce dernier taux pendant deux ans, seulement, toutes les dettes de l'État auroient été payées, tandis que ces dettes se trouvent augmentées de plus de moitié en ce moment, après avoir prélevé pendant vingt-cinq ans ce qu'il suffisoit de prélever pendant deux, et avoir pillé sans vergogne presque toutes les nations étrangères, à l'aide du sacrifice de six millions de François ; qu'indépendamment de la dette actuelle, les charges inutiles, pour ne pas dire honteuses, dont l'État se trouve grevé par suite de la révolution, ne permettront jamais de réduite les impositions aussi bas qu'auparavant, et que c'est principalement le sort qu'on veut bien faire aux individus de l'armée actuelle qui en est cause ; qu'il est, d'ailleurs, de toute justice d'observer que les dettes, contre lesquelles on a tant clabaudé, prenoient leur source dans les efforts que Louis XIV avoit faits pour porter la France au plus haut degré de splendeur, et, malheureusement, dans cet attrait de la gloire militaire, dont il s'étoit repenti un peu trop tard ; que jamais, sous Louis XV et Louis XVI, un seul François n'a été condamné à mort pour ses opinions politiques, tandis que, depuis, en y comprenant un Roi qui ne respiroit que pour le bonheur de ses sujets, et une partie de sa famille, plus de cinq cent mille François, sans distinction de sexe, ont péri par la hache des bourreaux, ou par les armes des satellites de nos tyrans, ou par la fureur d'une populace égarée à dessein, ou par la submersion, ou par la fétidité des cachots : et, le tout, aux noms de la patrie et de la liberté ; suffisant, pour figurer sur la liste des victimes à immoler, de posséder ou d'espérer quelque fortune, ou d'être arrivé à l'âge de raison sans avoir embrassé avec chaleur la cause du dernier parti qui parvenoit à triompher, et notamment d'avoir bien connu un ordre de choses dont on vouloit dénaturer le souvenir. Nul François, encore, ne doit ignorer que, lorsqu'on disoit, au 14 juillet 1789, que la Bastille regorgeoit de prisonniers d'État, il ne s'y en trouvoit que cinq, dont un fou, et les autres coupables de crimes avérés, tandis que, depuis, les bastilles révolutionnaires ont renfermé à la fois plus de cent mille prisonniers, malgré la rapidité avec laquelle on les envoyoit successivement à l'échafaud ; que la fortune des honnêtes gens a passé entre les mains des auteurs et complices de tous ces désastres ; que nous avions une très-bonne marine et de superbes colonies, que nous avons perdues ; que, pendant soixante et quinze ans, des guerres, presque inévitables, n'ont pas coûté à la France, en totalité, la moitié autant de monde que nous n'en perdions, l'un portant l'autre, pendant chaque année des vingt-trois qu'a duré celle de la révolution ; que, cependant, la France n'avoit jamais été entamée par les troupes étrangères, tandis qu'il ne tenoit qu'aux Puissances de l'Europe de se la partager en toute justice l'année dernière, comme il ne tient encore qu'à elles de se la partager cette année ; que, si elles ne l'ont pas fait et ne le font pas encore, si elles nous rendent nos meilleures colonies, à l'exception de Saint-Domingue, qui n'est pas en leur pouvoir, c'est uniquement par considération pour cette famille des Bourbons, dont la présence offusque si fort les prétendus défenseurs de la patrie. Je passe sous silence les dévastations commises par les François mêmes sur leur propre territoire, tels que les saccages de cités et de châteaux, l'incendie d'une province, etc.

Mais, qu'est-ce donc que les militaires peuvent alléguer pour justifier militairement cette animosité ? N'est-ce pas aux souverains fournis par cette branche royale qu'ils doivent l'existence des places de guerre qui leur ont procuré dans quatre grandes occasions les moyens de réparer de grands échecs, qui les protégeroient encore s'ils n'avoient pas forcé l'Europe entière de se réunir contre eux, et qui, l'année précédente comme cette année, les ont empêchés d'être immédiatement anéantis par les Puissances coalisées, avant que Louis XVIII pût venir à leur secours ? A qui doivent-ils l'établissement de ces arsenaux dont ils font un si grand usage ? le perfectionnement de l'artillerie, auquel ils n'ont rien pu ajouter de vraiment utile ? les manoeuvres de l'infanterie et de la cavalerie, dont on ne s'écarte pas depuis 1791 ? N'est-ce pas sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI que se sont formés des savans tels que Bossut, la Croix, Prony, la Place, Fourcroy, Bertholet, Guiton, etc., à qui l'on doit dans ces derniers temps la propagation des sciences exactes dont on s'enorgueillit avec raison, et qui ont été employées utilement à l'art de la guerre ? N'est-ce pas sous les mêmes règnes que les voyages les plus instructifs autour du monde ont été faits ? que le dépôt des cartes marines a été prodigieusement enrichi ? que la construction des vaisseaux a été perfectionnée ? que les plus beaux établissemens complémentaires des ports de Brest et de Toulon ont été créés ? que la rade de Cherbourg a été fondée, et ses forts construits ? que l'Encyclopédie a vue le jour ? que la carte de Cassini et les meilleures cartes topographiques si utiles à la défense de l'État, ont été confectionnées ? que les écoles de la marine, de l'artillerie, du génie, de médecine, de chirurgie, etc., ont acquis une juste célébrité ?

Ah ! si, comme le prétendent les auteurs et les fauteurs de la révolution, Louis XVI étoit un tyran, lui qui, entre autres actes d'humanité, supprima un reste de servitude réfugié dans un seul coin de la France, abolit les corvées et la question, établit des assemblées provinciales, assura aux protestans des droits dont ils ne jouissoient que par tolérance, ne fit jamais tourmenter personne pour ses opinions religieuses, ferma les yeux sur l'abus de la liberté de la presse, voulut s'entourer des lumières de ses sujets pour mieux assurer leur bonheur, défendit de tirer sur une populace qui venoit le détrôner et y parvint ; si, dis-je, un tel monarque étoit un tyran, qu'ont donc été, depuis, la convention et ses proconsuls, les comités de salut public et de surveillance, Robespierre et Buonaparte ? On croit s'excuser en rappelant sans cesse les horreurs de la Saint-Barthélémy : c'est aux derniers Valois qu'il faut s'en prendre, et non aux Bourbons, contre lesquels et leurs partisans cette journée fut principalement dirigée, et dont le grand Henri, aïeul des Bourbons que nous persécutons, échappa d'abord par miracle et finit par être victime ; car Ravaillac n'étoit qu'un élève fanatique de la doctrine qui enfanta cette monstrueuse journée. Non, non, Louis XVI n'eut qu'un seul tort, qui est précisément celui que ses ennemis devroient rougir de lui reprocher : ce fut d'accorder aux François, pris en masse, plus d'estime qu'ils n'en méritoient, à cause de cette légèreté caractéristique dont le résultat est toujours la fureur quand elle s'élance sans frein hors du cercle de la frivolité, et qui, dans tant d'occasions, depuis les Gaulois leurs ancêtres, leur a fait commettre de si grands crimes. Quel contraste ! l'homme qui, depuis, méprisa souverainement les François, en fit ce qu'il voulut !

A ne considérer même que le côté brillant des succès dont le souvenir entretient ou nourrit l'orgueil des officiers, six millions de François pourroient leur dire, du séjour de morts : "C'est à nos efforts et à notre dévouement que ces succès sont dûs : vous en avez profité ; vous vous êtes couronnés de nos propres lauriers, en abandonnant nos cadavres sur les champs de bataille, ou en nous laissant expirer sans soins sur les routes, ou dans les hôpitaux ; vous nous bannisiez même de votre mémoire aussitôt que de nouvelles victimes venoient recompléter votre armée : apprenez, enfin, que la gloire des armes se mesure sur le rapport qui existe entre les succès définitifs et les sacrifices qu'on a faits pour les obtenir ; que c'est ainsi qu'un Turenne, en ne commandant que vingt-cinq mille hommes, s'est montré plus grand général que le plus grand d'entre vous à la tête de cinq cent mille ; apprenez, surtout, qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais de place dans l'histoire pour l'éloge des lieutenans d'Attila, qui pourtant avoit des qualités morales inconnues à votre chef. Faites maintenant votre calcul, et renoncez franchement au métier de la guerre, comme à toutes les affaires politiques."

Que la plupart des officiers se jugent d'après ce tableau ! qu'ils nous parlent encore de leurs exploits, et de leurs titres à la reconnoissance publique ! Ah ! si jamais la raison pouvoit aborder leur âme, ils verroient qu'au fond, depuis le plus ancien Maréchal de France jusqu'au dernier sous-lieutenant, ils n'étoient que les sbires de l'enfer déchaîné contre la France et le reste de l'Europe.

Mes réflexions paroîtront peut-être un peu sévères ; quoique, selon moi, quiconque a pu croire au comité de salut public, au directoire ou à Buonaparte, ne croit pas en Dieu, ne pense pas que les plus horribles assassinats soient des crimes, et mérite d'être traité en conséquence. Qu'il vive, qu'il soit libre, qu'il trouve une généreuse assistance au besoin ; mais que ses paroles et ses actions puissent être surveillées par les bons citoyens, et que jamais on ne lui laisse acquérir d'influence dans les affaires du Gouvernement ! Adoucissant ainsi la peine du talion, elle satisfait à la fois aux lois divines et humaines. Ce seroit d'ailleurs insulter à la vertu que de supposer que toute autre espèce de réconciliation fût possible, jusqu'à ce qu'il ne restât plus de doute sur la sincérité des remords.

Ici je m'arrête, en songeant que l'amour de la vérité, comprimé pendant vingt-six ans, ne doit pas essayer de se dédommager dans un seul jour, mais en faisant des voeux pour qu'aucun moyen ne soit négligé, à l'effet de répandre universellement et sans réticence l'unique contre-poison de nos fatales erreurs. Je voudrois qu'aucun enfant n'apprît à épeler que sur un recueil, avec gravures, contenant les crimes commis par les révolutionnaires, placés en parallèle des actes d'humanité de nos trois derniers Rois et des hommes qui se sont distingués sous leurs règnes ; que des affiches multipliées et prescrites par une commission du Gouvernement, fixassent sans cesse l'attention du peuple et des soldats ; que des clubs royalistes fussent autorisés, sans autres attributions, à répandre la lumière, comme les clubs des Jacobins répandoient l'erreur : rien ne seroit plus efficace que ce dernier moyen. Enfin, selon mes voeux, il faudroit que la commission chargée de soutenir l'esprit public par des affiches eût l'honorable tâche d'examiner scrupuleusement tous les écrits nouveaux imprimés, dont elle devoit recevoir les premiers exemplaires, et d'en rectifier, par la voie d'un journal ad hoc, les principes erronés ou astucieux, et les faits controuvés. Ce journal, et l'un des meilleurs journaux ordinaires, devroient être envoyés à chaque commune rurale, pour y être déposés, ainsi que les affiches, dans des archives ouvertes à tous les citoyens, indépendamment du recueil courant des lois à l'usage de la commune. La même commission rectifieroit particulièrement les journaux, et chaque journaliste seroit obligé d'insérer les rectifications qu'on lui désigneroit. Le bon jardinier, en laissant pousser toutes les herbes, sarcle continuellement les mauvaises.

Mais que pouvons-nous espérer, à quoi pourrons-nous prétendre, si plus de cent cinquante mille alliés ne restent pas à la solde de la France, pendant au moins cinq ans ? et si plus de la moitié des officiers de la nouvelle armée françoise ne se compose pas d'émigrés ou de fédérés royalistes, d'officiers qui ont tout réparé en suivant le Roi ou en refusant de marcher pour Buonaparte en dernier lieu, et de sujets de choix qui n'aient jamais servi ni la révolution, ni l'usurpateur ? Je voudrois organiser seulement soixante mille hommes, cette année, et trente mille hommes par chaque année suivante, ce qui permettroit successivement de renvoyer la même quantité de troupes, alliées : selon toute apparence, les dernières organisations seroient les meilleures.

Je crains qu'on ne se fasse encore illusion, en croyant à un repentir que l'intérêt seul manifestera, ainsi que l'impatience de voir repartir ces braves alliés, qui maintenant, par leur seule présence, tiennent les perturbateurs sous presse.

Ce mémoire, notamment pour ce qui me concerne en particulier, est susceptible d'une foule de développemens, que je suis prêt à donner de vive voix ou par écrit. Je m'estimerois heureux si j'étois parvenu à faire naître le désir de me les demander, et s'il en résultoit la confiance qu'il m'importe d'inspirer pour être mis à même de consacrer au service de mon Roi tous les instans de mes derniers jours, et ce que j'ai pu acquérir d'instruction dans plusieurs genres d'utilité première, pendant la durée d'une carrière aussi laborieuse que longue, indépendamment de la connoissance des hommes actuels, qui ne sauroient m'en imposer, quelques masque qu'ils prennent. Dans la conviction des services que je puis prendre encore, je me croirois coupable envers mon pays et mon Roi, si je ne cherchois pas à sortir d'une situation passive, au moins jusqu'à ce que les ennemis du trône ne puissent plus exciter que notre pitié.

Défiance et surveillance extrême ! car quantité d'incurables espèrent qu'ils se rencontrera encore des Ravaillac, ou font des voeux pour se trouver quelque jour en position de le devenir eux-mêmes.

Reconnoissance éternelle pour les augustes Souverains qui, animés du même esprit qu'Alexandre, viennent de nous retirer définitivement du précipice ! gloire aux illustres Généraux et aux braves armées qui les ont si bien secondés !

Que Dieu sauve le Roi !

A Strasbourg, le 28 août 1815.

Signé : D'OBENHEIM.

NB. Une copie de ce Mémoire a été remise, le 6 septembre, à un député de Strasbourg, qui s'étoit chargé de le faire imprimer à Paris.

MÉMOIRE concernant des faits particuliers à l'auteur, et des considérations générales, analogues aux circonstances ; par A.M. D'OBENHEIM, actuellement Professeur de Mathématiques à l'École d'Artillerie à Strasbourg - De l'Imprimerie de Levrault - Strasbourg

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F8%2F7%2F870730.jpg)

/image%2F1100213%2F20240413%2Fob_0d2d70_bieilleville.JPG)

/image%2F1100213%2F20240307%2Fob_6611fb_st-lambert-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240403%2Fob_91cd78_michelot-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240401%2Fob_ac3d81_cavalier-vendeen-z.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F93%2F978697%2F127396206_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F91%2F00%2F978697%2F127387913_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F17%2F978697%2F101110885_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F95%2F978697%2F89201870_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F22%2F978697%2F86216699_o.jpg)