NANTES (44) - MADAME GASNIER, L'AMÉRICAINE ... [LE TRAITÉ DE LA JAUNAYE]

MADAME GASNIER

L'AMÉRICAINE

Dans la matinée du lendemain, le 9 décembre 1794, une berline réquisitionnée par Ruelle, stationnait devant la porte de la maison Villestreux. Les suprêmes recommandations échangées, Mme Gasnier, Mlle de Charette, Bureau de la Batardière et Bertrand-Geslin s'installèrent dans la voiture, qui était attelée de quatre chevaux conduits par deux postillons d'artillerie. Suivant les quais, passant les ponts, elle gagna Pirmil et atteignit bientôt Pont-Rousseau.

Au milieu du bourg, un poste républicain demanda les passeports ; depuis bien longtemps, nulle femme ne s'était, en pareil équipage, risquée sur ces routes de Vendée. Quand la créole eut montré au chef du poste ses pouvoirs, quand le bruit se répandit, parmi les soldats et les curieux amassés, que les voyageuses allaient au camp de Charette porter des propositions d'entente, elles furent acclamées, et c'est ainsi que, dans la journée, Nantes apprit que la veuve Gasnier, l'Américaine, était partie pour pacifier le Bocage.

A Pont-Rousseau, on laissa, à gauche, le chemin de Legé et de Saint-Philbert pour suivre celui de Sainte-Pazanne où l'on comptait trouver les premiers postes vendéens. La berline, par ce jour d'hiver, avançait sur la route ravinée, vers ce pays que, depuis vingt mois, la guerre civile isolait du reste de la France et qui était devenu une contrée inabordable, presque frauduleuse, dont on ignorait tout, sinon que quarante mille de ses habitants avaient péri et qu'on n'y rencontrait plus que ruines et désespoir. Vers le soir, Mme GASNIER et ses compagnons arrivaient à Bouaye, près du lac de Grandlieu ; ils étaient à 4 lieues de Nantes : au dire des habitants, ils ne pouvaient aller plus loin ; le pont sur l'Acheneau était coupé à Port-Saint-Père qu'occupaient les rebelles. Il fallait, pour les rencontrer, traverser une anse du lac ; mais ce passage était impraticable avant le jour : les quatre voyageurs restèrent donc pour la nuit à Bouaye.

Le lendemain, 10 décembre, Bureau et Bertrand, laissant les deux femmes au village, s'embarquent dans une niole (yole) : dès que le bateau a quitté la rive, Bertrand, debout à l'avant, agite un mouchoir blanc ; sur la berge de Sainte-Lumine-de-Coutais, une troupe de paysans en armes attend les étrangers ; ils sont entourés, saisis : "A mort les espions !" Déjà les royalistes chargent leurs fusils quand un jeune homme, presque un enfant, accourt : c'est l'officier du poste. Il interroge les arrivants qui cherchent à s'expliquer, parmi les huées et les horions, exposant le but de leur voyage, déployant, en manière de drapeau, une serviette fleurdelisée empruntée à l'armoire au linge de Mme Gasnier. Les paysans s'apaisent en comprenant que la soeur de leur chef les attend, avec une amie, de l'autre côté du lac et que les deux hommes ne demandent, pour ces dames et pour eux, que d'être conduits au quartier général. En dépit de quelques protestations, on décide de les y mener : M. de Charette saura bien les reconnaître et les fera fusiller s'ils sont des espions ; on peut s'en rapporter à lui. Bureau et Bertrand livrent leurs montres comme gage de leur prompt retour et remontent dans le bateau.

A Bouaye, Mme Gasnier et Marie-Anne de Charette les reçoivent sur la rive : l'évènement attire sur les bords du lac une sorte de foule, tant il est insolite que des gens de la ville tentent de passer au pays insurgé ; villageois, soldats, mariniers, mis au courant du but de l'expédition, s'empressent d'aider à l'embarquement des dames, qui renvoient à Nantes la berline et les deux postillons et prennent place, avec leurs compagnons, dans le bateau plat. Comme la berge est sans pente et touffue de roseaux, les soldats et les paysans entrent dans l'eau, poussent la barque à flot, et, quand ils la voient s'éloigner, ils la saluent de leurs acclamations et de leurs voeux pour la réussite du boyage.

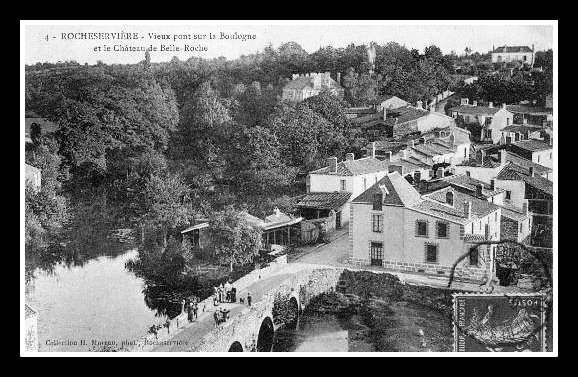

Sur l'eau morte et sans profondeur, - de laquelle on entend, par les grands calmes, monter les sonneries de cloches d'une ville engloutie, - sur l'eau de velours sombre où, poussées par la tringle (ningle) du bâtelier, les nioles (yoles) glissent doucement, silencieusement, rasant les herbes serpentantes, les négociateurs avançaient, poursuivant leur extraordinaire aventure. A la rive vendéenne, ils furent reçus par les soldats de Charette, rudes maraîchins, aux cheveux longs, au regard inflexible, velus, bronzés, vêtus de loques ou serrés dans des peaux de mouton noir. L'officier se présentant : Amand de Lepertière ; malgré sa grande jeunesse, il n'avait pas, plus que ses hommes, l'allure avenante : son vêtement en lambeaux cachait mal une chemise sordide. Il offrit ses hommages à Mlle de Charette, à Mme Gasnier et, gallament, les conduisit, tandis que ses paysans armés poussaient des rugissements de joie, à l'asile le plus confortable que l'état du pays permettait d'offrir ... Un réduit épargné par les flammes lors de l'incendie de Saint-Mars-de-Coutais, où l'on étendit un lit de paille fraîche. Dès le point du jour, les paysans procurèrent une carriole abritée d'une tente de toile et attelée d'un bidet : Mme Gasnier et les deux parlementèrent s'y casèrent. Lepertière, en sa qualité d'officier, disposait d'un cheval : il eut l'honneur de prendre en croupe la soeur de son chef et la petite troupe se mit en route vers le quartier général. On avait espéré le trouver à Legé ; mais Lepertière annonça qu'il était beaucoup plus loin dans l'intérieur du pays, à Belleville, - 10 ou 12 lieues de mauvais chemins, - on n'irait pas, du reste, jusque là ; on s'arrêterait au château de la Roche-Boulogne où M. de Charette viendrait reconnaître sa soeur.

Par Saint-Philbert, où un aide de camp du général, M. Hyacinthe de la Robrie, seconda son camarade Lepertière dans la conduite des négociateurs, on gagna le village de la Limouzinière, traversé vers midi : l'aspect du pays était lamentable, partout des fermes en ruines et des murs calcinés, des champs envahis d'ajoncs, les haies dénudées et perclues par l'hiver : l'océan de feu des colonnes infernales, avait tant de fois "roulé ses vagues" sur les hameaux de Vendée qu'ils semblaient être pour jamais abandonnés. On ne rencontrait pas une patrouille, pas un homme en armes ; mais, de temps à autre, au loin, traînait un hululement auquel, à l'autre bout du pays, répondait, comme une plainte, un cri semblable.

A une demie-lieue de la Rocheservière, un chemin, sur la droite, conduisit les voyageurs à la Roche-Boulogne. C'est un vieux manoir, accroché à la pente descendant vers la rivière et qui avait bien souvent servi de refuge à Charette. Très à l'écart, le château, épargné par les colonnes infernales, appartenait à Mme de la Roche, rentrée depuis peu dans sa propriété. Elle y fit aux négociateurs le plus aimable accueil : Bureau continua sa route vers le quartier général avec la Robrie.

Le bourg de Belleville où, depuis six mois, Charette tenait sa résidence, était entouré de retranchements et de palissade ; les officiers et les soldats occupaient toutes les maisons, le général habitait un joli pavillon dans la partie ouest du bourg ; on appelait ce pavillon le Palais-Royal : c'est là, en effet, que se tenait la Cour ; cour très modeste, comme on pense, mais très joyeuse. Mmes du Fief, de Monsorbier, de Bulkeley en étaient les reines : il y avait bal presque tous les soirs et Charette se montrait le plus infatigable des danseurs.

La tradition assure qu'il passait la revue de 3000 hommes rassemblés pour une expédition, quand on vit arriver, par le chemin des Lucs, Hyacinthe de la Robrie, que suivaient quelques cavaliers escortant une mauvaise carriole. De la voiture un inconnu descendit et se présenta au général : c'était Bureau de la Batardière ; il exposa brièvement le motif de sa venue ; mais Charette coupa court ; de ces premières explications il retenait seulement que sa soeur était tout près de lui et aussitôt, commandant qu'une forte escorte l'accompagnât, il partit pour la Roche Boulogne.

L'entrevue du général avec sa soeur fut très tendre : il ne l'avait pas vue depuis seize mois, - seize mois gros de prodigieux évènements, - après quelques moments d'entretien, Charette reçut Mme Gasnier ; il lui demanda "'quel était ce Bureau qui n'avait figuré ni dans le parti républicain, ni dans le parti royaliste" ? - "J'aurais mieux aimé, dit-il, conférer avec le général Canclaux ou quelqu'un de ses aides de camp". La créole raconta comment les choses s'étaient passées, ajoutant qu'il n'était question, pour le moment, "que d'une suspension d'hostilités et de chercher des moyens de rapprochement".

Quoique en méfiance et peu communicatif, le général laissa entendre que si le représentant Ruelle et le général Canclaux désiraient l'entretenir d'un projet de pacification, il se rendrait à leur appel avec deux de ses officiers. C'était plus qu'on n'espérait d'une première entrevue : ni Marie-Anne, ni Mme Gasnier n'avaient mission d'aller plus avant : on s'en tint donc là et, le lendemain, Charette reprit, emmenant les deux dames, le chemin de Belleville.

Mme Gasnier y resta durant une semaine : pour elle qui, depuis des années, n'avait rien vu que Nantes métamorphosé par la Révolution, ce séjour dans le Bocage dut être comme la subite apparition d'un passé très lointain et intact, une survivance parfaite de la France d'autrefois, galante, chevaleresque, aventureuse et insouciante. A Belleville, on ne vivait pas, comme à Nantes, en frimaire de la troisième année républicaine, mais en décembre 1794, l'an deuxième du règne de Louis XVII ; on n'y entendait pas la carmagnole ou le ça ira, mais bien la chanson de Monsieur de Charette : Quand nous sommes à Belleville ..., de bons vieux cantiques, alternant avec les litanies ; l'église du bourg était encombrée, jusque sous son porche roussi par les siècles, de maraîchins et de paydrets en armes, récitant à haute voix le chapelet ; partout des drapeaux blancs, des plumets blancs, des écharpes blanches ; de nobles élégantes, en attendant le bal du soir, brodaient sur des satins les devises héroïques ; on campait pêle-mêle dans les maisons basses, sur lesquelles n'était pas inscrite l'injonction menaçante de Fraternité, mais femmes de paysans et de gentilshommes se traitaient en soeurs, se demandant, avec inquiétude, des nouvelles de tous les êtres aimés ; on priait avec celles qui pleuraient leurs morts, mais on n'en aimait que mieux la vie, la danse et le rire. C'est à Belleville que le coeur du vieux monde continua de battre quand, partout ailleurs, la brutale rénovation avait déjà terminé son oeuvre. Ceux qui virent ces choses là purent adresser là le suprême adieu au passé.

Après quelques jours, laissant, près de Charette, Bureau de la Batardière, Mme Gasnier revint à Nantes. Le général lui donna une garde d'honneur qui ne la quitta qu'aux avant-postes. Quand elle rentra dans la maison Villestreux, tout s'y trouvait bien changé. L'hôtel était encombré de nouveaux hôtes. Nommés par la Convention pour assurer l'exécution de l'amnistie, les représentants Lofficial, Menuau, Delaunay, Bezard, Chaillon, Gaudin, Dornier, Auger, Guyardin et le général Canclaux, étaient venus rejoindre Ruelle. Le bruit de l'entente prochaine s'était répandu : les Vendéens, très fiers de voir la République s'humilier à traiter, passaient hardiment les ponts à la barbe des bleus muselés et se montraient dans les rues de Nantes, affectant des airs de vainqueurs dans une ville conquise.

Le premier qui parut sur la Fosse, avec son chapelet à la boutonnière, son Sacré-Coeur sur la veste et le ruban blanc au chapeau, fit évènement. Bien vite on s'y habitua ; on fêta les paysans ; Ruelle, dont l'avis était prépondérant au conseil des représentants, faillit compromettre le prestige de la République, tant il craignait de voir échapper l'occasion de se couvrir de gloire en achevant la pacification. Les ci-devant rebelles avaient toute licence : même il était interdit de les traiter du nom de brigands dont le dédain officiel les avait flétris jusqu'alors. Par ordre, on les appelait "nos frères égarés". Il n'était pas besoin de les enhardir, car ils ne se gênaient guère : ils emplissaient les cafés, les théâtre, arborant les insignes royalistes et crachant sur la cocarde tricolore. Ils entraient familièrement à la maison Villestreux ; un d'eux, même, avec son chapelet et son ruban blanc, s'assit, sans être invité, à la table des représentants qui n'osèrent protester, "crainte de mal disposer les esprits". Les choses avaient changé depuis un an ! Dans ces mêmes salons où, naguère, les plus solides acolytes de Carrier ne paraissaient devant lui que blêmes de peur, les officiers de Charette promenaient leurs plumes blanches et narguaient la représentation nationale. Il y eut mieux : plusieurs frères égarés s'étaient montrés au théâtre sous la conduite d'un chef ceint d'une large écharpe brodée de ces mots : Vive le Roi. Un jacobin attardé, le général Muscar, porta plainte et ... c'est lui qu'on arrêta ! Il fut blâmé et renvoyé à son poste.

D'ailleurs, les rebelles déclaraient unanimement aux représentants qu'ils se rendraient si Charette voulait bien traiter, mais qu'aucun d'eux ne désirait la paix.

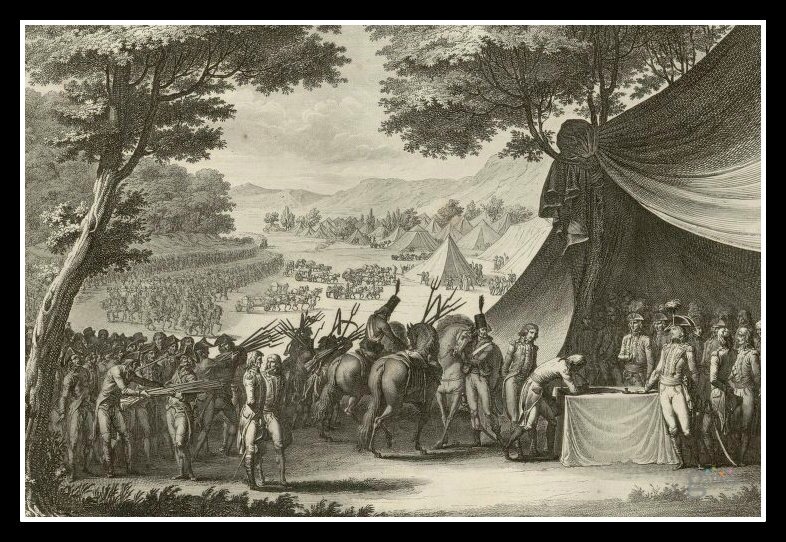

Elle se fit, pourtant. Après un mois de pourparlers, de prévenances, d'atermoiements, de reculs méfiants, de précautions, de promesses suspectes, de réticences réciproques, Charette consentit enfin à paraître devant les représentants de la Convention nationale. Il exigea cependant que l'entrevue n'aurait pas lieu à Nantes même, acceptant tout autre endroit qu'on lui désignerait. Les conventionnels indiquèrent la lande du Lion d'or que traversait le chemin de Clisson. On y dressa une grande tente, et le directeur des hospices, Léonard, eut l'ordre d'aménager et de meubler en hâte le petit château de la Jaunaie, tout voisin, pour y héberger le chef vendéen et sa suite.

Le 12 février 1795, du balcon de l'hôtel Villestreux, Mme Gasnier eut la joie d'assister à la réalisation de son rêve ; à onze heures du matin, les conventionnels s'étaient réunis ; des voitures attendaient à la porte ; sur la place Scaevola étaient massés cent cavaliers et deux cents fantassins que commandait le général Canclaux : les représentants prirent place dans les voitures, et, les troupes escortant, se mirent en route vers le Lion d'Or, éloigné de Pirmil d'environ trois quarts de lieue. Là, cavaliers et fantassins se rangèrent en bataille, à distance respectueuse de la tente, sur laquelle flottait un drapeau tricolore ; les députés y pénétrèrent ; elle n'était meublée que d'une longue table de chaque côté de laquelle s'alignaient une douzaine de sièges. Les dix plénipotentiaires républicains, Ruelle, Lofficial, Dornier, Chaillon, Menuau, Morisson, Delaunay, Jary, Bollet et Pomme, prirent place d'un côté de la table et attendirent. A midi et demi, la porte de la tente se lève et Charette paraît.

Ils le voient enfin, cet homme quasi mythique, que tant d'armées ont traqué sans l'atteindre : le voilà, grand, mince, leste, le nez droit, pointu comme un bec, la bouche plate, le menton en avant, et des yeux ronds, petits, enfoncés, des yeux d'épervier, des braises. Il porte un singulier costume : chapeau à gros bouquet de plumes blanches, noires et vertes, - la royauté, le deuil, l'espoir, - petite veste de couleur chair avec parements rouges et retroussis à fleurs de lys ; ceinture blanche bordée d'une large dentelle noire ; sur le coeur, un scapulaire brodé d'un crucifix, avec cette légende : Vous qui vous plaignez, considérez mes souffrances.

Peut-on imaginer ce que fut l'échange du premier regard ? Du côté des républicains, ardente et anxieuse curiosité, sans doute, pour ce brigand si rabaissé qui, à force de victoires, oblige ses contempteurs à demander merci ; mais de l'autre ? Que de haines amassées, que de rancunes, de mépris, d'horreur, de fantômes. Les noyades, l'échafaud, les colonnes infernales, les femmes pendues au croc dans les maisons en flammes, le puits de Clisson comblé de vivants ... Et quel terrible effort de volonté pour s'asseoir là, affectant le calme, sous cette tente que domine le drapeau de la Révolution, devant ces envoyés de l'assemblée régicide !

Tandis que, de part et d'autre, on se dévisage, d'autres officiers royalistes entrent sous la tente : tous ont de larges ceintures blanches, et, au chapeau, des panaches blancs ; tous portent sur le coeur une petite croix d'or : ce sont les généraux Fleuriot de la Fleuriaye, Sapinaud de la Rairie, de Couëtus et MM. de l'Espinay, de Béjarry, de Bruc, chefs de division. Les sept Vendéens s'asseoient d'un même côté de la table, faisant face aux représentants, et la conférence est déclarée ouverte.

Au dehors, les deux à trois cents cavaliers qui avaient accompagné Charette se tenaient dans la lande : c'était toute la cavalerie de l'armée vendéenne ; les paysans qui la composaient n'avaient d'uniforme qu'une cocarde de papier blanc ; leurs bidets maigres étaient harnachés de cordes et leurs vêtements misérables. Vis-à-vis d'eux s'alignait la troupe républicaine, astiquée, brillante, bien montée, superbe, contemplant ces chétifs vainqueurs. Les deux détachements restèrent en présence tant que dura la conférence. A trois heures et demie elle était terminée ; on prit rendez-vous pour le lendemain. Charette et ses officiers entrèrent au château de la Jaunaie, préparé pour les recevoir.

La Jaunaie appartenait à un Nantais, M. de la Ville, qui, lui aussi, avait été planteur à Saint-Domingue. C'était une maison assez exiguë, comportant un rez-de-chaussée et un étage, entourée d'un jardin clos de murs. En l'absence de M. de la Ville, le fermier, Bouët, occupait la propriété. Depuis quelques jours on y avait apporté, de Nantes, provisions, lits, couchages, fourneaux, en prévision du séjour des chefs vendéens que la République entendait défrayer royalement. La suite de Charette se composait d'une cinquantaine de personnes ; car la Cour de Belleville avait suivi et les dames étaient là. Mme Gasnier s'y trouvait-elle ? Poirier de Beauvais, l'un des royalistes, note qu'il rencontra, à la Jaunaie, dans la chambre de Charette, "la personne qui était venue apporter les premières propositions de paix à Belleville". On sait, en outre, par Le Bouvier-Desmortiers, que le général Hoche fut, par Mme Gasnier, tenu au courant de tout ce qui se passait aux conférences. La proximité de Nantes lui permettant de venir facilement à la Jaunaie, l'active créole s'y montra, sans doute, assidue. D'ailleurs la vie qu'on y menait n'était pas déplaisante : toute la dépense de la maison, "tant pour maîtres et valets que pour cavaliers et chevaux, était aux frais de l'ennemi", c'est-à-dire de la République ; les repas se succédaient somptueux, composés "des plats les plus recherchés, des vins les plus exquis" ... Peut-être les Vendéens, déshabitués de la bonne chère, s'en exagéraient-ils beaucoup la succulence. Le pain seul manquait, car Nantes n'en avait plus et la population tout entière y mourait de besoin : les royalistes s'étaient engagés à fournir leurs rations : mais, vu la pénurie, on réservait pour les dames le pain, détestable d'ailleurs, qu'ils avaient apporté.

Avant la soirée des conseils, souvent très orageux, et dont l'intimité était toujours respectée, se tenaient entre les chefs royalistes ; puis on dansait, tard dans la nuit : les officiers républicains, invités aux repas et aux bals, faisaient preuve d'une honnêteté si grande, que l'on se privait de parler politique, crainte de laisser échapper quelque propos qui pût leur paraître désobligeant.

Après quatre conférences, on tomba suffisamment d'accord pour arrêter les termes du traité : les Vendéens obtenaient le libre et paisible exercice du culte catholique, l'établissement d'une garde territoriale recrutée dans le pays même et soldée par le trésor public, et quelques indemnités pécuniaires. Sous ces conditions, Charette déclarait se soumettre aux lois de la république et s'engageait à ne jamais porter les armes contre elle. C'est là, du moins, tout ce qui fut écrit ; mais, des protestations échangées en secret, des fallacieuses paroles dont Ruelle, jaloux d'en finir, avait bercé les illusions de Charette, il ne fut fait nulle mention officielle ; beaucoup présageaient que c'était là une paix boiteuse et qui n'irait pas loin. Au moment où Charette, sombre et préoccupé, montait à cheval pour regagner, le soir même, son quartier général, un officier républicain s'approcha de lui et lui dit à voix basse : "Je suis bien fâché de n'avoir pu me réunir à vous. - Nous le pourrons peut-être bientôt", répondit Charette ; et dans la nuit qui tombait, suivi de ses cavaliers, il partit pour Belleville.

Novice aux cautèles de la diplomatie, il avait fait, à ce qu'il croyait être l'intérêt de sa cause, le sacrifice de ses victoires : il lui en fit un plus pénible, celui de son orgueil. Le 25 février, il reparaissait à la Jaunaie et, le lendemain, quelques officiers de Stofflet s'étant présentés pour signer le traité, il pénétra avec eux sous la tente. Aussitôt la musique militaire joua l'air : Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ? Un lieutenant de Stofflet improvisa un petit discours, remerciant les conventionnels au nom "de tous les heureux qu'ils ont faits" ; le mot République n'y était pas prononcé. Puis les représentants convièrent les Vendéens présents à les accompagner jusqu'à Nantes pour y fêter ensemble la pacification. Charette, pressenti, avait déjà accepté : les autres, unanimement, se rangèrent à son avis et le général rentra à la Jaunaie pour revêtir un costume de circonstance.

Vers 3 heures de l'après-midi, tout est prêt pour la marche triomphale : les conventionnels ont amené ce jour-là, au Lion d'Or, une escorte imposante et nombreuse ; leurs voitures sont décorées d'emblèmes révolutionnaires et surmontées du bonnet de la liberté ; Canclaux est là, en grand uniforme ; la musique des grenadiers de la garde nationale prend déjà la tête du cortège. Charette paraît dans la cour de la Jaunaie, vêtu d'un frac bleu à grand revers avec le scapulaire à la boutonnière, d'une culotte blanche, chaussé de bottes à retroussis ; autour de sa taille est nouée une large ceinture brodée de fleurs de lys et, sur son chapeau à la Henri IV se balance un énorme panache blanc. Un cheval superbe, magnifiquement équipé, l'attend, tenu en main par un écuyer. Le roi de Vendée va mettre le pied à l'étrier, quand la fermière de la Jaunaie, la femme Bouët, écarte les officiers groupés autour de leur chef et, élevant les bras sa petite fille, âgée de cinq à six ans : "Regarde bien, mon enfant, dit-elle, tu vois un grand homme." Charette sourit, caresse la joue de l'enfant et saute en selle. Les tambours battent, les fanfares sonnent ; au loin, vers Nantes, on entend le canon tonner : il faut partir.

A 4 heures, la tête de la colonne débouche sur le pont de Pirmil et jamais les Nantais ébahis n'ont rêvé possible vision pareille : après quelques piqueurs, écartant la foule, Charette, sur son cheval de bataille, s'avance, grave et soucieux ; à sa droite est Canclaux qui semble faire au chef des rebelles les honneurs de la ville ; à gauche est le général Beaupuy ; tous deux portent l'habit à larges basques et à parements brodés, le panache aux trois couleurs. Puis vient un groupe de huit officiers à cheval ; quatre royalistes et quatre bleus : ensuite, confondus, les états-majors des deux armées. Maintenant passent les guides de Charette "drapeau vendéen déployé" et, montés sur leurs bidets de marchands de moules, ses cavaliers paysans, avec leurs étriers de corde, leurs selles en peaux de mouton, leurs petites vestes noires ; ils suivent la musique militaire et précèdent les deux carrosses à bonnets rouges où sont les membres de la Convention. La belle cavalerie républicaine termine la marche.

Tous les habitants de la ville sont entassés sur les quais, dans les rues : une cohue enserre Charette, l'accompagne, lui fait une enthousiaste escorte. On l'applaudit, on l'acclame. Lui, froid et sévère, salue du geste. Chacun crie ce qui lui monte aux lèvres : Vive la République ! Vive le Roi ! Vive l'Union ! Vive Charette ! Vive la Convention nationale ! - Vive la paix ! Commande Bureau de la Batardière. - Vive la paix ! répètent les représentants qui veulent leur part de l'ovation et agitent par les portières de leurs voitures des drapeaux tricolores. Mais Vive Charette ! domine le tumulte.

On a traversé les ponts : aux salves tirées à la porte Saint-Jacques succèdent celles des canons du vieux château de la duchesse Anne. Le cortège s'engage sur le quai de la Tremperie : le voici sur la place du Bouffay, et soudain Charette retient son cheval, - un pas de plus, il foulerait le pavé où, sous l'échafaud, ruissela le sang de tant de braves. D'un regard singulièrement éloquent et profond, il contemple ce lieu tragique, la noire prison du Bouffay, le haut perron du tribunal qu'ont descendu de si nombreuses victimes et, saisissant son chapeau empanaché, il se découvre et salue longuement. Les officiers l'imitent ; les républicains, après une hésitation, portent aussi la main à leurs feutres : de la foule, qui a compris, pas un cri, pas une protestation ne s'élève. C'est bien l'union, cette fois, l'union dans l'horreur et le remords du passé.

Par le château, la place Cincinnatus et le Cours, la colonne triomphale poursuit sa marche à travers la ville. Elle gagne les quais de l'Erdre, suit la Loire jusqu'au pont du Nord, qu'elle traverse pour s'arrêter enfin devant la maison Villestreux. Il faisait presque nuit quand Charette mit pied à terre devant l'hôtel des représentants. Mme Gasnier l'y reçut : c'est chez elle que devait loger le général durant son séjour à Nantes : un grand repas, servi chez les conventionnels, réunit pacificateurs et pacifiés et, tant que dura le banquet, la foule, entassée sur la place Scaevola, réclamait à grands cris Charette et le saluait d'acclamations chaque fois qu'il se montrait au balcon.

Après le dîner, on se rendit au bal qu'offrait, pour la circonstance, un riche négociant, M. Plumart des Rieux, dans son hôtel du quai Duguay-Trouin, tout voisin de la maison Villestreux. Charette s'y montra avec ses officiers ; on lui fit l'accueil le plus flatteur et il prit part aux danses avec la fougue qui lui était coutumière. Dans une figure de contredanse où les dames, formant une ronde, se tenaient par la main, il se trouva cerné par une farandole de jeunes femmes : "Vous êtes pris ! général" Mais il bondit, rompit la chaîne, leur échappa : "On ne prend pas si facilement Charette", dit-il.

Les représentants offrirent de prolonger la fête à l'hôtel Villestreux et le bal se transporta dans les salons qu'avait habités Carrier ; mais trop de spectres les hantaient et Charette s'y trouvait mal à l'aise. Volontiers, il eût quitté Nantes, cette nuit même, pour regagner ses cantonnements de Belleville ; on parvint à le retenir, le lendemain, 27, devant avoir lieu, - par ordre, de par et pour le peuple, - un bal au théâtre. On voulait aussi montrer le grand frère égaré aux patriotes de la société populaire. Il subit complaisamment ce supplément de triomphe ; à la tribune du club il monta, ayant déposé son panache blanc, mais conservant son scapulaire et son sabre à fourreau doré ; de cette chaire où Goullin avait péroré, Charette "exprima en peu de mots sa sensibilité", disant "qu'il ne manifestait d'autre désir que de donner ses jours pour la République" (M. Bittard des Portes a cité le texte de l'affiche du jour, dont un exemplaire est conservé dans la collection Dugast-Matifeux.) Il fut acclamé ; mais il sortit de là "inquiet et taciturne". Au bal du théâtre Graslin, tous les assistants remarquèrent sa mine sombre et son air embarrassé ; dans le fronton de l'avant-scène, s'unissaient les figures de la Liberté et de l'Égalité ; les couples joyeux des danseurs saluaient le Vendéen de leurs applaudissements et de leurs vivat ! Il ne s'amusa de rien, ne vit rien, sinon, peut-être, le grand aigle peint au plafond de la salle, traversant d'un vol libre un ciel d'azur.

Le lendemain, frémissant de ces deux jours de contrainte, il déclara qu'il en avait assez ; les instances de Mme Gasnier furent impuissantes à le calmer. Il la remercia, prit congé d'elle et partit.

Mme Gasnier, en le voyant s'éloigner, eut-elle l'impression que peut-être elle s'était trompée ? Certes, la pacification sauvait bien des existences ; mais, à cet heureux résultat, Charette ne perdait-il rien, sinon de son honneur, du moins de son intégrité ? Il s'était entamé en se montrant traitable. Savait-on, d'ailleurs, à quel mobile il avait obéi ? Quelle garantie emportait-il des promesses secrètes de Ruelle, de ces clauses, nulle part écrites, reposant seulement sur l'autorité mal définie d'un représentant de passage qui, du jour au lendemain, pouvait cesser d'être le porte-parole du gouvernement. Le chef Vendéen avait agi, envers ses adversaires, avec la crédulité d'un "chevalier français" sans se rendre compte qu'en certaines circonstances, en présence de certaines gens, la loyauté cesse d'être une force et la confiance aveugle est toujours une faute. Qu'adviendrait-il si, comme cela lui était si facile, la Convention ne ratifiait pas l'engagement pris à son insu ? Charette recommencerait-il la guerre ? En ce cas, les républicains étaient en droit de l'accuser de félonie. Accepterait-il, au contraire, d'avoir été dupé ? C'était le reniement de son passé, l'abandon, l'écroulement. Sans doute, dans aucun esprit, ces questions ne se posaient nettement au lendemain de la réconciliation : néanmoins, une gêne subsistait et, dans les deux partis, on sentait que la trêve serait éphémère.

Sur un seul point, tous étaient unanimes : la reconnaissance que tant de proscrits, qu'un si grand nombre de Français, que la ville de Nantes entière devait à la courageuse femme dont le désintéressement et l'habileté avaient "jeté les premiers fondements de la pacification" et qui, "par toutes sortes de bons offices, n'avait cessé d'être utile aux familles persécutées".

Nantes, en effet, renaissait. Privés depuis deux ans de toute communication avec la Vendée qui, jadis, fournissait la ville de denrées, les habitants témoignaient leur allégresse en démonstrations bruyantes. Les soldats de Charette arrivaient par bandes ; des gens qui, la veille, se croyaient ennemis irréconciliables et se distinguaient par les appellations haineuses de brigands et de sans-culottes, ne formaient plus qu'une seule famille. Les marchands attiraient dans leurs boutiques les Vendéens, leur vendaient à bon compte, même à crédit ; les paysans prenaient sans façon, promettaient, en retour, du beurre, des oeufs, des légumes. On buvait, on s'attablait ensemble ; c'étaient des questions sans fin, des récits de combats merveilleux ...

Quatre mois plus tard, cet embrassement se terminait brutalement. La mort du petit roi du Temple était officiellement annoncée et - comme si cette nouvelle inopinée dépontrait la duplicité de ses adversaires - Charette reprenait les armes ; la guerre, cette fois, promettait d'être sans merci. On dit que Mme Gasnier essayer de s'interposer, mais l'heure des atermoiements était passée.

La créole se trouvait dans une situation assez fausse ; elle continuait d'habiter l'hôtel de Villestreux, mais, sur les représentants qui avaient succédé aux pacificateurs, son crédit était nul ; elle l'avait usé en fomentant l'union de la République avec celui que les conventionnels considéraient maintenant comme un brigand, un scélérat, auquel nulle pitié n'était due. Il fut pris enfin et amené à Nantes : Mme Gasnier le revit, parcourant, pour marcher au supplice, ces mêmes rues que, treize mois auparavant, il avait suivies en triomphateur. Elle assistait Marie-Anne de Charette en ces heures douloureuses ; à la fenêtre d'une maison, de la rue de Gorges, où elle se tenait elle-même, celle-ci avait placé un prêtre fidèle qui donna au condamné la suprême absolution ; il passa, l'air calme et résigné, marchant le front haut, entre les soldats qui le conduisaient à la mort. Le cortège eut vite disparu dans l'étranglement de la rue, au débouché de la place Égalité ...

Le soir même parvint à Mme Gasnier le portrait du héros qu'il lui avait adressé avant de mourir (ce portrait est encore en la possession des descendants de Mme Gasnier) ; durant les jours qui suivirent, elle quitta peu Mlle de Charette ; elles firent ensemble le pèlerinage de la place Viarme où avait eu lieu l'exécution : Marie-Anne acheta au propriétaire d'un jardin limitrophe la porte percée de balles devant laquelle le condamné s'était placé pour recevoir la mort (cette porte est conservée par la famille de Charette).

Les lois contre les émigrés, les chouans, étaient cependant remises en vigueur, les suspects traqués comme au temps de Carrier et de Goullin : il arriva qu'un jour, des patriotes, passant en troupe sur la place Scaevola, brisèrent à coups de pierres les vitres de l'Américaine, l'amie des brigands. Mme Gasnier, inquiète pour ses filles qui vivaient maintenant avec elle, et trop compromise pour être désormais utile aux persécutés, se résolut à quitter Nantes. Comme elle s'occupait aux préparatifs du départ, un jour de l'été de 1797, elle entend un grand bruit sur la place ; courant à la fenêtre de son boudoir, elle voit, sur la petite Hollande, la foule ameutée, poursuivant un proscrit ; le malheureux, haletant, à bout de forces, se réfugie sous le porche de l'hôtel Villestreux. Obéissant à un signe de Mme Gasnier, Lorine, qui coud dans la chambre, jette son ouvrage, descend à grandes enjambées, trouve le fugitif tapi dans un angle de la cour, l'empoigne, escalade avec lui l'escalier, pousse le malheureux dans l'appartement, le cache "dans sa baignoire à double fond" et reprend tranquillement sa couture. Les poursuivants, après un instant d'hésitation devant le seuil des représentants, ont tôt fait d'envahir la maison ; ils frappent à la porte de l'Américaine. Mme Gasnier les reçoit : on l'interroge ; elle n'a vu personne, elle a bien entendu le tumulte, mais elle en ignore la cause ; elle permet, d'ailleurs, qu'on perquisitionne et dirige elle-même la visite. Les patriotes parcourent toutes les pièces de l'appartement, ne trouvant rien et se retirent ébahis.

Quand ils furent loin, Mme Gasnier sortit de la cachette son hôte improvisé ; c'était un gentilhomme vendéen, Edouard de Mesnard ; émigré en Angleterre, il avait débarqué en Bretagne pour rejoindre les chouans ; blessé dans une embuscade, il s'était risqué à traversé Nantes, dans l'espoir d'y trouver un asile ; traqué par les policiers, débuché, aux abois, il allait périr quand le hasard de la poursuite l'avait conduit sous le balcon de Mme Gasnier.

Elle voulait sauver encore celui-là et quand, quelques jours plus tard, elle quitta Nantes pour Paris, usant d'un stratagème qui, jadis, lui avait réussi, elle emmena Mesnard comme domestique.

Elle vendit, pour s'installer à Paris, le reliquat de son argenterie dont elle eut six cents louis ; mais les policiers de la capitale lui causaient plus d'appréhension que ceux de Nantes : elle redoutait leur proverbiale habileté ; espérant mettre son proscrit hors de leur atteinte, elle n'osait se fixer, changeant d'hôtel tous les jours. Mesnard, fatigué de cette vie nomade, souffrant d'ailleurs de sa blessure, eut recours aux soins d'un chirurgien qui le dénonça. Jugé par une commission militaire, le 10 octobre 1797, il fut condamné à mort et fusillé deux jours plus tard.

Mme Gasnier, suspecte à son tour, eut recours à Ruelle, récemment sorti du Conseil des Cinq-Cents : par sa recommandation, elle obtint un passeport, gagna l'Angleterre et ne rentra en France qu'après le 18 brumaire. En novembre 1802, elle avait rallié Nantes et y occupait un appartement dans la maison Lamaignère, sur le cours du Peuple, s'efforçant à recueillir quelques débris de sa fortune coloniale.

Un mois plus tard, elle mariait, le même jour, ses deux filles aînées : Marie-Sophie s'unissait à Louis de Maublanc et Marie-Elisabeth épousait Antonin Mosneron de Saint-Preux, fils d'un député au Corps législatif. Zizi, qui avait alors quatorze ans, demeura avec sa mère et Lorine, Mme Gasnier n'était pas riche : la liquidation des biens de Saint-Domingue n'avait rien produit et sa réserve d'argenterie et de bijoux se trouvait épuisée. Elle sollicita du gouvernement l'indemnité accordée aux colons ruinés : elle n'obtint qu'un certificat du ministre de la marine constatant qu'elle avait possédé une opulente plantation, - ce qu'elle n'ignorait pas, - et l'invitant à se pouvoir devant la police générale, "qui avisera s'il y a lieu".

Zizi, devenue grande fille, si jolie et si séduisante que le coeur des vieux Nantais battait encore à son souvenir cinquante ans plus tard, épousa, le 28 mars 1810, un jeune contrôleur des droits réunis, originaire de Rouen, Joseph de Cailleux : elle n'avait rien oublié des évènements auxquels son enfance avait été mêlée ; attentive aux rédits de sa mère, elle les avait pieusement recueillis, et c'est elle qui rédigea les souvenirs, restés jusqu'à présent inédits, qui ont servi de base à cette étude.

Mme Gasnier était septuagénaire à l'époque de la Restauration. La Providence, en rétablissant les Bourbons sur le trône, s'était chargée de ratifier les stipulations secrètes du traité de la Jaunaie ; mais les articles officiels, spécifiant que la nation "paierait les dettes contractées par la Vendée et lui allouerait des secours pour aider les habitants à relever leurs chaumières et rétablir l'agriculture", ces articles de la convention étaient restés sans effet. Les paysans, au retour du roi, crurent à la fin de leurs misères. On comptait, en 1816, dans la Vendée militaire, plus de 30.000 veuves et 140.000 blessés et orphelins. De quelle faveur le gouvernement royal n'allait-il pas gorger les provinces fidèles ? L'heure des dédommagements avait enfin sonné.

Hélas ! rien ne vint. Certains officiers des premières guerres obtinrent des pensions, - 150 francs par an, au plus ; d'autres reçurent 30 francs, - 2 fr. 50 par mois ! Le plus grand nombre n'eut rien. A ceux qui se plaignaient, - ils étaient rares, - le ministère répondait : "Où sont vos titres ? Vous avez combattu sans mission". Ainsi qu'au temps de la République, la Vendée fut mise en interdit, reniée, comme un souvenir importun : les veuves de Lescure et de Louis de La Rochejaquelein, la veuve de Bonchamp étaient sous la surveillance de la police ; les cinq enfants de Cathelineau n'avaient pas de pain ; les ministres du roi refusaient la croix de Saint-Louis aux survivants de la grande guerre ; mais ils la décernaient à Turreau, l'acolyte de Carrier, l'homme des colonnes infernales, devenu baron. Et quand le duc d'Angoulême, en 1816, visita la Vendée, c'est Turreau que le gouvernement désigna pour lui faire les honneurs du pays encore ravagé ! La Restauration avait promis oubli et pardon : elle pardonnait en effet à ses ennemis et elle oubliait ses fidèles.

Mme Gasnier, dont M. de Sesmaisons disait : "De tout ce que j'ai vu pendant la Révolution, rien ne m'a paru si extraordinaire ni si digne d'admiration que la conduite de cette noble femme", Mme Gasnier fut parmi les oubliés. Son maigre dossier, aux Archives nationales, contient quelques suppliques, adressées aux ministres : elle est sans ressources, très âgée et souffrante ; elle a, pour la servir, une négresse infirme qui ne l'a jamais quittée et qui est une charge ; elle sollicite, non pas un recours, mais une indemnité des pertes subies à Saint-Domingue. Les députés de Loire-Inférieure appuient sa requête : "Personne, écrivent-ils, n'a donné plus qu'elle de preuves de courage et de dévouement à Sa Majesté". Le gouvernement accorda ... 80 francs de pension. En 1822, la vieille créole prie que cette pension soit portée à 100 francs : et le ministre refuse, remarquant que "n'ayant personne de sa famille à sa charge, la pétitionnaire est, sous ce rapport, traitée aussi favorablement que possible".

Les solides royalistes, objets de tant d'ingratitude, ne récriminaient jamais. Ils se contentaient de soupirer, tant leur foi était superbe : "Ah ! si le roi le savait !" Le roi le savait quelquefois, mais toujours tardivement. Charles X, plus heureux en cela que son prédécesseur, apprit la gène où vivait Mme Gasnier, et, instruit de ce que la cause royale devait à cette intrépide, il désira la connaître.

A cinquante-trois ans, elle était allée à Belleville pour trouver charette ; à quatre-vingt-trois ans, elle entreprit le voyage de Nantes à Paris pour voir le roi de France. Mme de Maublanc, sa fille, qui, au jour fixé pour l'audience, l'accompagna aux Tuileries, n'était pas sans inquiétude sur la façon dont se passerait l'entrevue. La créole ignorait tout de l'étiquette : elle avait conservé, du reste, l'habitude d'une franchise sans apprêt et une liberté d'allures exemple de courtisanerie. On lui fit doucement la leçon : mais quand elle entra dans le cabinet du roi, elle était si émue, si oppressée par son asthme, qu'après un essai de révérence sur ses jambes tremblantes, elle ne trouva rien d'autre à dire que ces mots. "Comme je suis heureuse de vous voir, bon blanc !" Elle avait déjà rencontré le prince, dans l'exil, en Angleterre, vingt-cinq ans auparavant : il avait vieilli depuis lors et Mme Gasnier, se tournant vers les personnes qui l'accompagnaient, remarqua : "Ah ! le pauvre ..., qu'il est défait ! C'est égal, Sire, je suis bien contente de vous être présentée !"

Charles X fut envers elle d'une bienveillance attentive et tendre. Que de fantômes évoquait l'aspect de cette chouanne qui le contemplait avec amour, de ses vieux yeux pleins de larmes. Elle qui n'avait plus rien et pouvait beaucoup demander, sollicita une seule réponse : elle voulait le portrait du roi. Il se trouva un chambellan pour remarquer que cette faveur était exclusivement accordée aux ambassadeurs et aux généraux : Mme Gasnier pouvait d'ailleurs formuler tout autre voeu qui serait à l'instant exaucé ; elle répondit que lorsqu'elle risquait sa vie pour la cause royale, elle s'inquiétait peu de savoir "si elle jouait le rôle d'un général ou d'un ambassadeur". Charles X, amusé de la riposte, accorda le portrait ; - le préférait-elle "en habits royaux ou en commandant de la garde nationale ?" Ce à quoi elle répondit "qu'elle s'était dévouée au roi de France et non au commandant de la garde nationale."

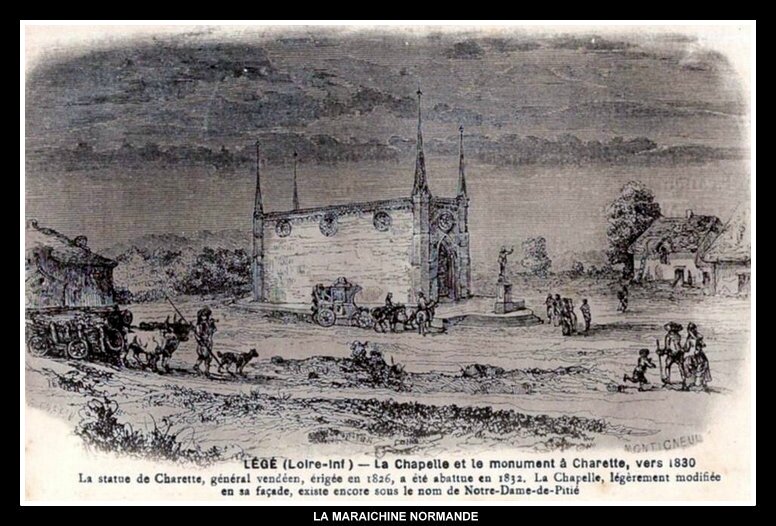

Rentrée à Nantes, elle reçut une copie du portrait de Charles X par Gérard. Le tableau était accompagné du brevet de la pension que Mme Gasnier avait oublié de solliciter. Elle eut une autre joie, profonde : lors de l'inauguration, à Legé, de la statue de Charette, les Vendéens l'invitèrent à la cérémonie. Elle s'y rendit, malgré son grand âge, traversa Pont-Rousseau et Saint-Philbert-de-Grandlieu, suivit, de nouveau, ces routes du Bocage sur lesquelles, tant d'années auparavant, elle s'était aventurée.

A Legé, on lui avait préparé un logement dans une maison de cette place où s'élevait, encore inachevée, la haute chapelle commémorative devant laquelle était dressée, recouverte d'un voile, la statue du héros. Bien avant la fête affluaient au bourg les survivants de 1793 ; ils remplissaient les rues, les maisons, les granges, campaient dans les prairies ; tous, pour la circonstance, avaient arboré leur vieille cocarde blanche et déployé les drapeaux en loques ; ils portaient, comme jadis, le chapelet à la boutonnière et le scapulaire épinglé sur la veste. Au jour fixé, dès l'aube, la foule frémissante s'entassait dans la large rue ; un autel rustique avait été dressé auprès de la statue qui, dans sa housse de toile, ressemblait à un mort, rigide et debout dans son suaire. La messe terminée, Athanase de Charette prononça un discours acclamé ; enfin, le voile tomba, découvrant l'image du général ; il était représenté tenant une main sur la garde de son épée, élevant l'autre vers le ciel. Dès qu'il apparut, d'un mouvement unanime, la foule entière tomba à genoux ...

La fête se termina par un grand repas où Mme Gasnier occupait une place d'honneur. Trois exemplaires d'une médaille avaient été frappés ; l'un fut adressé à la fille de Louis XVI ; on remit l'autre aux représentants de la famille de Charette ; à la fin du banquet, M. de La Rochejaquelein se leva et fit hommage du troisième à Mme Gasnier. Tandis que tous les convives applaudissaient, tandis que, au dehors de la tente, la foule tassée et trépignante poussait de formidables vive le Roi ! la bonne vieille, courbant sous l'ovation son front ridé, joignant ses doigts noueux, remerciait d'un mince sourire de sa bouche rentrée et voyait passer, comme une chevauchée de rêve, sa glorieuse histoire.

La fin de sa vie fut grandement attristée par la mort de sa fille, Mme Mosneron de Saint-Preux. La révolution de 1830 lui apporta une nouvelle douleur. Elle se trouvait, d'ailleurs, privée de sa pension et, à quatre-vingt-dix ans, elle se vit réduite à solliciter. Loin de la maison Villestreux, elle habitait au n° 15 du boulevard Delorme, l'hôtel de Bertrand-Geslin, qui, jadis, avait été l'un des compagnons du voyage à Belleville. Elle sortait rarement ; par les chauds soleils, on l'apercevait, pourtant, marchant à petits pas sous les arbres du boulevard ; son inséparable Lorine la soutenait, bien décrépite, elle aussi, et perclue de rhumatismes tenant un grand parasol à monture de bambou, dont elle ombrageait, comme d'un dais, la tête branlante de "maîtresse".

Mme Gasnier mourut, dans l'hôtel Bertrand-Geslin, le 18 juin 1834, elle avait quatre-vingt-douze ans. Lorine, d'abord recueillie par M. Mosneron, fut bientôt admise dans une maison de retraite où elle finit ses jours.

G. LENOTRE

Extrait :

LE CORRESPONDANT

81e année - 10 avril 1909

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F8%2F7%2F870730.jpg)

/image%2F1100213%2F20240413%2Fob_0d2d70_bieilleville.JPG)

/image%2F1100213%2F20240307%2Fob_6611fb_st-lambert-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240403%2Fob_91cd78_michelot-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240401%2Fob_ac3d81_cavalier-vendeen-z.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F93%2F978697%2F127396206_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F91%2F00%2F978697%2F127387913_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F17%2F978697%2F101110885_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F95%2F978697%2F89201870_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F22%2F978697%2F86216699_o.jpg)