GENETS (50) - LE DOCTEUR RENÉ-JULIEN BIENVENU ...TÉMOIGNAGE SUR LE SIEGE DE GRANVILLE (1793)

LE DOCTEUR BIENVENU

SA VIE, SON MANUSCRIT ET SES LÉGENDES HISTORIQUES

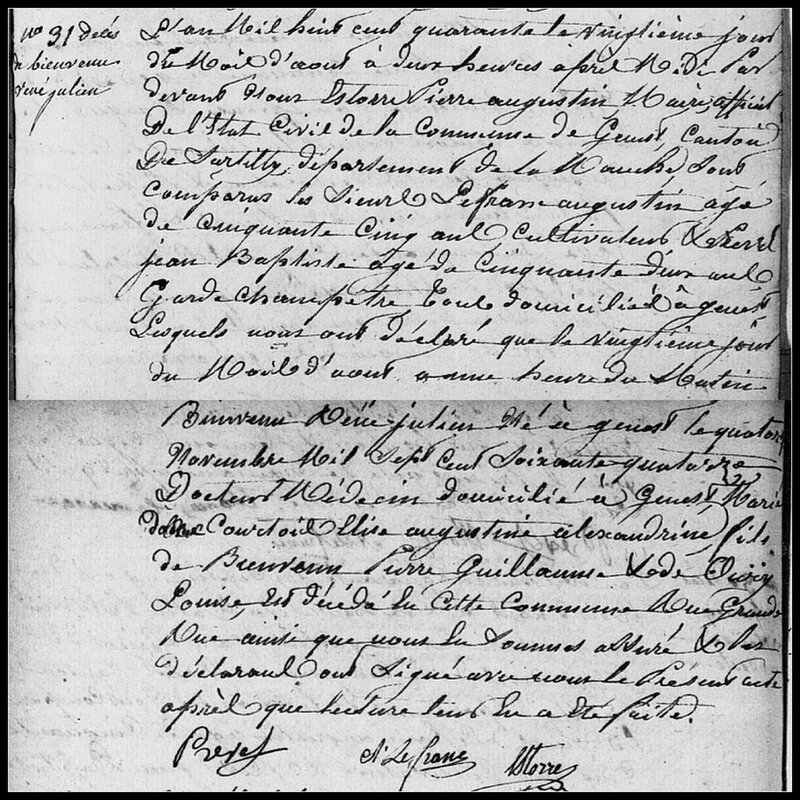

M. René-Julien Bienvenu naquit à Genets, au mois de novembre 1774 (14 novembre). Il était fils de Pierre Bienvenu et de Louise Oury, honorables et riches propriétaires de Genets.

Pierre Bienvenu, qui tenait un rang distingué parmi les habitants du vieux bourg, devint le premier maire de Genets, en même temps que son frère en était le curé.

Pierre eut douze enfants, dont huit garçons, qui tous servirent glorieusement la patrie.

René, dont nous faisons l'histoire, tenait le onzième rang dans cette patriarcale famille. Doué d'une nature délicate, mais d'une âme sensible et d'un grand coeur, il fut l'enfant béni de sa mère, qui l'entoura de caresses et de soins particuliers.

Ses premières années se passèrent à Genets. En lisant son manuscrit on le retrouve à chaque instant dans les rues de la bourgade, sur les dunes ou sur les grèves de la mer, en contact avec les enfants de son âge et se livrant avec eux aux divertissements d'une bruyante jeunesse.

Après avoir puisé les plus simples éléments de l'instruction primaire d'abord à Genets, chez l'abbé Septans, puis à Dragey et à l'école des frères d'Avranches, il alla commencer l'étude de la langue latine chez M. le curé de la Croix-Avranchin.

En 1787, nous le retrouvons dans la pension de Sainte-Pience, située près du parc et du château des évêques d'Avranches. Cette pension était dirigée par M. l'abbé Servain, dont M. Bienvenu nous fait ainsi le portrait :

"M. Servain avait établi le meilleur ordre dans sa pension, et il le faisait observer de la manière la plus exacte. Il était très-instruit, d'un grand esprit et de beaucoup de génie. Sous ce maître habile et sévère, je fus obligé d'étudier et je fis de rapides progrès.

Mais la Révolution venait de commencer et avait déjà bouleversé toute la France. Le serment qu'on exigeait des prêtres, pour qu'ils continuassent leurs fonctions, n'ayant point été fait par notre maître, il fut obligé de renvoyer ses élèves. Je venais de commencer ma seizième année, et je pouvais juger par moi-même de ce qui était bon ou mauvais.

Tous les pensionnaires de M. Servain avaient embrassé son opinion, et lorsque je le quittai j'étais entièrement de l'avis de ceux qui étaient opposés au serment et aux innovations de l'Assemblée constituante. Cependant, arrivé à la maison, les fréquentes visites du curé de Genets, qui ne manquait pas un jour de venir nous voir, m'eurent bientôt fait entrer dans son parti, comme il y avait entraîné toute ma famille. Ce fut ainsi que l'opinion se forma dans les campagnes. Dans toutes les paroisses, les habitants furent de l'avis de leurs prêtres. Le curé de Genets entraîna ma famille dans la Révolution, et cela contre son intérêt. (Je dis contre son intérêt, car les salines de mon père qui avaient valu douze cents francs de revenu par an, n'en valurent pas deux cents, dans le nouvel ordre de choses). Le curé décida aussi mon oncle à se faire prêtre et à recevoir l'ordination sacerdotale des mains de l'évêque constitutionnel. Ce à quoi il n'eût jamais pensé sans l'influence de ces messieurs prêtres. Une fois mon oncle engagé, ma famille ne put se départir ; et en n'aimant pas le parti dans lequel on l'avait engagée, elle ne put être bien avec le parti opposé.

N'ayant plus mon maître de Sainte-Pience, je passai mon temps à revoir l'arithmétique avec un vieux capitaine caboteur qu'on avait eu pour maître d'école à Genets."

En 1791, M. René Bienvenu fit lui-même le cabotage. Il se rendit à Saint-Malo pour partir de là à Saint-Pierre-et-Miquelon. "Les bourgeois de Saint-Malo étaient alors en alarme. Saint-Servan s'était révolté et voulait être reconnu comme ville et non comme un faubourg de Saint-Malo. A chaque instant on s'attendait à une affaire. La ville de Saint-Servan était prête à tirer sur la cité de Saint-Malo. Mais bientôt ils s'arrangèrent et il fut stipulé que le titre de ville serait donné à Saint-Servan".

"Après les fêtes de Pâques, le vent étant devenu favorable, M. Bienvenu s'embarqua sur le brick l'Angélique avec soixante-sept passagers. "Pendant les quinze premiers jours, la traversée fut magnifique, mais le vent, étant passé tout à coup au sud-est, amena une affreuse tempête. Le ciel se couvrit de nuages épais et noirs qui paraissaient entassés et pressés les uns contre les autres. Ils fuyaient d'abord avec le vent ; bientôt ils restèrent immobiles et semblaient faire une voûte solide sur nos têtes, tandis que la tempête redoublait de force et de vitesse. Elle faisait un vacarme si terrible dans les cordes, les vergues et les mâts, qu'on pouvait à peine s'entendre, quelque haut que l'on criât. La mer, qui jusqu'alors avait été droite et unie, s'éleva par montagnes en forme de sillons couronnés de flots écumeux. Ils s'élevaient à pic et retombaient en faisant un bruit sourd et effroyable. Toutes ces masses liquides, roulant les unes après les autres, devenaient, dans un clin d'oeil, montagnes et précipices. Notre pauvre vaisseau poussé par la violence des vents fuyait plus vite, sans aucune voile, qu'il n'avait fait auparavant avec toutes celles qu'on avait pu lui mettre.

Bientôt le vent tourna vers le sud. Comme il prenait notre vaisseau en travers et agitait les vagues en sens différent de leur direction première, nous ne faisions que pencher tantôt sur un côté, tantôt sur un autre. Dans un moment le beaupré et tout le devant du navire était enfoncé dans l'eau, un instant après l'arrière était tout submergé et bientôt élevé en l'air. J'étais au pied du grand mât, transi de peur à la vue de ces montagnes d'eau qui s'élevaient aussi que notre mâture, et des mouvements du vaisseau qui roulait jusqu'à mouiller les vergues.

Cependant la mer se calma, l'eau s'écoula de dessus le pont du navire, et après avoir remis une voile qu'on nomme pouillouse, afin de remplacer la grande vergue qui avait été brisée, et rétabli l'ordre dans la cargaison, nous passâmes une nuit moins agitée que la précédente. Le lendemain, le temps était beau et la mer calme.

Après ce coup de vent, nous ne tardâmes pas à nous trouver au milieu de glaces énormes. De loin, on eut dit une chaîne de montagnes élevées et couvertes de neige ; de près, rien ne ressemblait mieux aux châteaux de cristal, tant vantés dans les contes fabuleux. Nous passâmes auprès d'une, sur laquelle nous distinguâmes des ruisseaux formés par la neige que le soleil faisait fondre. Elle fut estimée haute, sur la mer, de deux cent cinquante pieds. Nous vîmes aussi plusieurs loups marins. Nous longeâmes ensuite la côte de Terre-Neuve, et nous aperçûmes les montagnes de Saint-Pierre. Leur aspect sauvage était loin de répondre à l'idée que je m'en étais formée.

Saint-Pierre est une petite île couverte de mauvaises broussailles. On y fait venir avec peine de la salade, des choux, des navets et des pommes de terre. Elle n'est avantageuse que pour la pêche à la morue qui s'y fait facilement et en grande quantité. Elle est entourée de sept autres petites îles qui sont : Miquelon, l'Ile-Verte, le Colombier, l'Ile-au-Vainqueur, l'Ile-au-Chien, et deux autres dont j'ai oublié les noms. La ville est composée d'environ deux cents cabanes en planches qui toutes n'ont que le rez-de-chaussée. Un petit fort, de neuf pièces de canon de dix-huit, garde l'entrée du port, assez sûr, mais fermé par une barre qui ne le rend accessible qu'aux petits bâtiments. La rade est petite et le fond est tapissé de cailloux, d'huîtres et de moules qui coupent les câbles.

Je devais passer l'hiver à Saint-Pierre ; mais ayant appris que tous les changements arrivés en France avaient attiré la guerre continentale, je craignis qu'elle n'eût lieu avec l'Angleterre, et je me décidai à repasser en France sur une mauvaise petite goëlette du gouvernement. J'arrivai à Genets la veille de Noël. Après mon retour, je m'occupai des affaires de la maison. Mon père avait été nommé à différents emplois, et ces charges très-gênantes avaient apporté le plus grand désordre dans les affaires de la famille. Je me chargeai de la partie des salines et particulièrement de la vente du sel qu'on y fabriquait. Je le portais à Avranches et à Granville.

Nous étions alors en 1793. La Révolution était dans sa plus fâcheuse époque. Tous les citoyens étaient armés. On me nomma caporal dans la garde nationale".

La narration de M. Bienvenu devient alors une page d'histoire locale.

"Je me rappellerai toujours, dit-il, la sortie qu'elle fit pour aller à la rencontre des brigands de la Vendée. L'armée nombreuse du prince Talmont, commandée par Stofflet, s'avançait vers la Normandie. Déjà elle était arrivée à Fougères, et à chaque instant on l'attendait à Avranches. En conséquence, il fut ordonné à tous les hommes en état de porter les armes dans tout le district, de se rendre au chef-lieu.

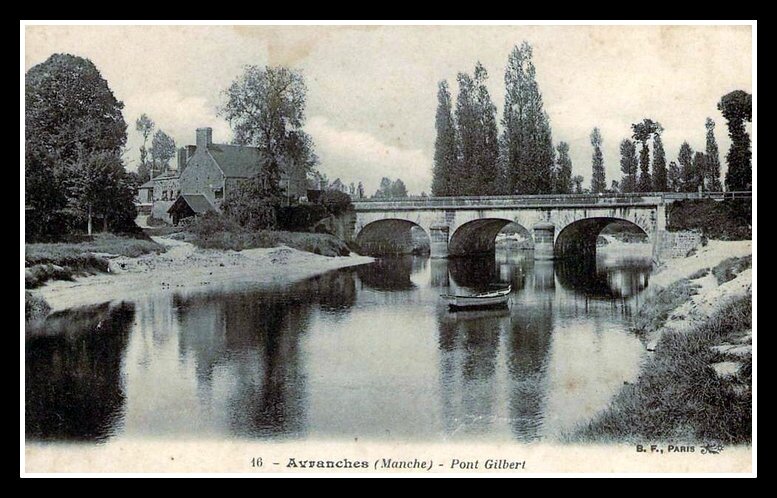

Pour la première fois, je vis tous ces paysans, qui ne semblent propres qu'à tenir la charrue ou la bêche, se dresser sous leurs armes et observer leurs rangs. Le chef de la brigade, M. Bacilly, les fit manoeuvrer non loin du Pont-Gilbert, et en vérité ils exécutèrent des marches que je les croyais absolument incapables de faire.

Une forte garde était alors sur le Pont-Gilbert avec ordre de ne laisser passer personne pour aller du côté de Granville. Une foule nombreuse était ainsi retenue de l'autre côté du pont. Parmi la multitude, quelques grenadiers (qu'on dit être des espions et des courriers des brigands), se promenaient armés de carabines. Ils avaient déjà voulu forcer la garde, mais ils furent repoussés. Las d'attendre, ils résolurent de se frayer un passage. La garde nationale de Genets reposait alors, sous ses armes, non loin du Pont et attendait des ordres.

Tout à coup, les sept ou huit grenadiers qui étaient arrêtés s'écrièrent avec une voix de tonnerre : Voilà les brigands, sauvez-vous.

Au même instant, ils enfoncèrent la colonne qui fermait le passage. Plusieurs coups de feu furent tirés de part et d'autre. Trois hommes furent tués, et il y eut un grand nombre de blessés.

La garde nationale dont j'avais l'honneur de faire partie, eut si grande peur que tous s'enfuirent en abandonnant leurs armes. J'aidai à ramasser un tas de piques, de fusils, de chapeaux, de sacs qui étaient restés. Bientôt nous fûmes informés que c'était une fausse alerte, et honteux de leur fuite, nos hommes revinrent en hâte reprendre leur place. De là, nous allâmes dans la ville d'Avranches où nous restâmes pendant trois jours. Ceux qui commandaient ce rassemblement de paysans mal armés, étaient trop éclairés pour les opposer à l'armée de Stofflet ; ils les renvoyèrent chez eux sous divers prétextes de défense.

Peu de jours après, l'armée des Vendéens arriva. On estime qu'ils étaient plus de cent vingt mille, au nombre desquels on comptait plus de vingt mille femmes et prêtres. Le reste était des paysans mal équipés et mal armés ; on ne comptait pas plus de vingt à trente mille combattants disciplinés. Ils ne s'arrêtèrent pas à Avranches, ils continuèrent leur route droit à Granville. Trois ou quatre jours avant leur arrivée, les Granvillais, effrayés du nombre des ennemis, se mirent tous à travailler à l'envi les uns des autres. En peu ils eurent réparé leurs mauvais remparts. Quelque temps auparavant on avait commencé à construire un petit fort qui battait le port et la ville. Il n'était pas encore achevé quand les Granvillais, en délibérant sur leurs moyens de défense, arrêtèrent la démolition de ce fort, ce qu'ils firent dans trente-six heures. Ils furent bien inspirés, car le fort eût été pris par les brigands qui s'en seraient servis contre eux. A défaut de mitrailles, les Granvillais chargeaient leurs canons avec de petits cailloux fort durs qu'ils prenaient au bord de la mer. Les femmes et les enfants allaient chercher les cailloux et les portaient aux canonniers. Deux corvettes qui se trouvaient dans le port furent d'un grand secours à la ville.

Peu de jours après, l'armée des Vendéens arriva. On estime qu'ils étaient plus de cent vingt mille, au nombre desquels on comptait plus de vingt mille femmes et prêtres. Le reste était des paysans mal équipés et mal armés ; on ne comptait pas plus de vingt à trente mille combattants disciplinés. Ils ne s'arrêtèrent pas à Avranches, ils continuèrent leur route droit à Granville. Trois ou quatre jours avant leur arrivée, les Granvillais, effrayés du nombre des ennemis, se mirent tous à travailler à l'envi les uns des autres. En peu ils eurent réparé leurs mauvais remparts. Quelque temps auparavant on avait commencé à construire un petit fort qui battait le port et la ville. Il n'était pas encore achevé quand les Granvillais, en délibérant sur leurs moyens de défense, arrêtèrent la démolition de ce fort, ce qu'ils firent dans trente-six heures. Ils furent bien inspirés, car le fort eût été pris par les brigands qui s'en seraient servis contre eux. A défaut de mitrailles, les Granvillais chargeaient leurs canons avec de petits cailloux fort durs qu'ils prenaient au bord de la mer. Les femmes et les enfants allaient chercher les cailloux et les portaient aux canonniers. Deux corvettes qui se trouvaient dans le port furent d'un grand secours à la ville.

Après trois jours d'un siège fait sans ordre et sans préparatifs, les paysans vendéens se retirèrent en désordre à Avranches où l'armée mit à peu près la disette pendant les huit jours qu'elle y resta. Leur perte fut estimée à quinze cents tués, sous les remparts de Granville. Ils s'étaient approchés si près des murailles qu'ils tuèrent, par les lucarnes, le maire et plusieurs canonniers. Les Granvillais perdirent une trentaine d'hommes. S'ils n'avaient pas mis le feu aux faubourgs, ils auraient été pris, mais en brûlant la rue des Juifs, la plus voisine des remparts, ils obligèrent les assiégeants à s'éloigner, et par là sauvèrent leur ville.

Pendant que les Vendéens occupèrent le pays, je me retirai avec dix-huit ou vingt habitants de Genets sur le rocher de Tombelaine (ancien et très-célèbre prieuré, dépendant du Mont-Saint-Michel, était devenu la propriété de son père, Pierre Bienvenu, qui, quelques années après, revendit cette île, où la France entière venait vénérer Notre-Dame de Tombelaine). Nous étions logés dans une mauvaise petite masure où nous faisions continuellement du feu. Deux d'entre nous étaient de faction pendant le temps que la mer était basse et que le rocher était accessible. Ils étaient chargés d'avertir quand quelqu'un paraissait dans la grève.

Depuis cinq jours nous étions sur le qui-vive, dans notre petite retraite, quand un homme, armé d'un sabre, d'une carabine et de deux pistolets s'avança vers le rocher. Je fus envoyé avec quatre autres vers sa rencontre. Après avoir marché quelques pas nous le joignîmes. A sa tournure, à sa mise, nous reconnûmes que c'était un brigand. Il avait une ample veste brune dont les basques très-larges descendaient jusqu'aux genoux. De très-grandes poches, ouvrant en dehors, étaient pleines de galettes et de cartouches. Un énorme chapeau rabattu lui couvrait la tête et descendait jusque sur ses épaules. Cet accoutrement manqua de nous effrayer, mais comme nous étions armés de fouines et qu'il s'avançait vers nous sans crainte, nous l'attendîmes de pied ferme.

Il parlait assez mal le français, nous entendîmes bien, cependant, qu'il nous disait de le guider de l'autre côté de la mer, ce que nous lui promîmes. Je liai conversation avec lui et j'appris que les brigands avaient levé le siège de Granville, qu'ils ne voulaient plus faire la guerre et qu'ils s'en retournaient dans leur pays. Pendant que je l'entretenais ainsi, mes compagnons délibérèrent sur le moyen de le tuer et de s'emparer de son sabre et de ses pistolets. L'un d'eux étant venu prendre ma place, les autres me communiquèrent leur résolution ; mais, loin de l'approuver, je répondis que cet homme étant venu à nous sans défiance, ce serait une infâme trahison que de le faire mourir. On se rangea de mon avis ; l'un de nous alla le conduire de l'autre côté de la rivière, et les autres allèrent pêcher des limandes au bas du rocher.

Le lendemain matin, avant le lever du jour, nous entendîmes une canonnade et une vive fusillade aux environs du Pontaubault. Elle dura jusqu'à neuf heures. Je me hasardai alors à rentrer à la maison paternelle, où j'appris que les chefs de l'armée vendéenne avaient donné l'ordre de marcher sur Villedieu. L'avant-garde et les troupes disciplinées s'y rendirent. Mais les paysans, sans prendre d'ordre, avaient été forcer l'arrière-garde du Pontaubault, afin de faire leur retraite sur Pontorson. C'est ce qui avait occasionné l'affaire que nous avions entendue de Tombelaine.

Le désordre et la confusion étaient alors dans l'armée vendéenne. Les chefs, abandonnés des soldats, ne songèrent plus qu'à passer en Angleterre. Ils vinrent à Genets au nombre de quarante à cinquante, pour attendre un bateau qu'on leur avait promis. Mais celui à qui ils s'étaient adressés, voulait les livrer au commandant de Granville ; et si ce dernier avait cru la déposition du traître, tous les chefs de l'armée vendéenne eussent été livrés.

On a su que les paysans du pays vignoble arrivant dans la Bretagne et la Normandie à l'époque du cidre nouveau, en avaient tant bu qu'ils avaient été atteints de la dyssenterie et que cette maladie avait été la cause de leur retraite et de leur désastre. Un fait certain c'est que, quand les Vendéens eurent évacué Avranches, la ville était devenue une sentine d'infection. On ne trouvait plus où placer le pied dans les rues sans marcher sur les ordures vendéennes. Les appartements en étaient également remplis.

Cette malheureuse armée fut exterminée au Mans et à Savenay. Quand les brigands eurent quitté Avranches, on y vit arriver de nombreux corps de troupes républicaines. A Genets, mon père en eut jusqu'à quarante à loger à la fois dans sa maison. Nous nourrissions hommes et chevaux. Les brigands étaient pillards mais ceux qui les remplacèrent ne leur cédèrent en rien sur cet article. Ils volèrent tout ce qu'ils purent attraper et il en est un qui ne se fit pas scrupule de mettre dans son sac la tasse d'argent dans laquelle on lui servait à boire.

Quand l'ordre fut rétabli, je songeai à ma situation et pensai sérieusement à choisir un état. Je communiquai mon dessein à un jeune homme de Genets qui était chirurgien sur une des corvettes de Granville. Il me conseilla d'étudier la médecine. J'en avais bien envie. J'en parlai d'abord à deux de mes parents qui étaient médecins, l'un, le docteur Faney qui me prêta plusieurs ouvrages pour étudier, l'autre, mon oncle Oury. Ayant été admis à commencer mes études sous les ordres du chirurgien en chef de l'hôpital de Granville, je me rendis à ce poste, et au bout de huit jours je l'aidais dans les soins qu'il donnait aux malades. Ces malades étaient fort nombreux ; car tous ceux qui avaient été blessés au siège de Granville étaient encore là. Je logeais dans le faubourg, chez Madame veuve Morant, où j'avais une assez jolie chambre que je payais douze francs par mois.

Un jour que j'étais passé par la Tranchée pour aller me promener au nord de la ville, sur le bord de la mer, je vis un millier de corbeaux sur la grève. Ne sachant pourquoi ils étaient en si grand nombre, je remarquai qu'après avoir fait une ouverture dans le sable, avec leur bec, ils en retiraient quelque chose qu'ils traînaient en reculant, j'allai voir ce que c'était. La mer avait dressé la plage que je foulais. Quand je fus arrivé à l'endroit où j'avais aperçu les corbeaux, mes pieds rencontrèrent un obstacle qui me fit tomber. En tombant, mes mains rencontrèrent le ventre d'un homme à demi-pourri. L'obstacle qui m'avait fait choir était la tête d'un autre homme. Je me relevai en frémissant d'horreur, et je vis alors, à plus de cent pas autour de moi, des pieds, des mains, des faces, des genoux d'hommes morts qui avaient été enterrés dans le sable, mais pas assez profondément. Les flots avaient enlevé leur linceul de tangue, ce qui permettait aux corbeaux de venir dévorer leurs intestins. Je rentrai dans ma chambre tout ému, et pendant plusieurs jours je me représentai, malgré moi, cet horrible spectacle.

Pendant l'hiver, je me livrai à l'étude de l'anatomie et j'appris assez bien l'ostéologie, la myologie et l'angiologie, sous la direction de M. Marion, chirurgien en chef de l'hôpital. Au printemps de 1794, une épidémie ou plutôt une fièvre putride enleva un grand nombre de personnes et en particulier des militaires de l'hôpital. Plusieurs chirurgiens en furent atteints, et M. Marion, notre chef, en mourut. Il fut remplacé par M. Alix, auquel je dois de sincères remerciements pour tous les soins qu'il prit de mon instruction.

On avait guillotiné un grand jeune homme qui avait fait partie de l'armée vendéenne et qui avait été pris après le siège. Les chirurgiens de l'hôpital s'emparèrent de son cadavre, et c'est sur ce sujet que j'appliquai, pour la première fois, mes premiers principes de myologie.

Je ne m'ennuyais point à Granville, et j'aimais beaucoup le caractère des habitants. Les Granvillais sont bons marins, très-laborieux, guerriers, braves et entreprenants. Les Granvillaises sont propres et grandes ménagères. Elles sont adonnées au commerce qu'elles entendent fort bien, et elles ont toujours eu la réputation d'être chastes."

Sur la proposition de Fourcroy et de Thouret, on décréta la loi du 14 frimaire an III (4 décembre 1794), et des écoles de santé furent créées dans les villes de Paris, de Montpellier et de Strasbourg. Elles remplacèrent les anciennes écoles de médecine. Il y eut douze professeurs à Paris, huit à Montpellier et six à Strasbourg. L'enseignement comprenait l'organisation et la physique de l'homme, les signes des maladies d'après l'observation, les moyens curatifs, les propriétés des plantes et des drogues usuelles, la chimie médicale, l'application des appareils, l'usage des instruments, la pratique des opérations anatomiques, chirurgicales et chimiques, l'étude des malades au lit. Les élèves, dont le nombre fut fixé à trois cents pour Paris, cent cinquante pour Montpellier et cent pour Strasbourg, furent choisis parmi les jeunes gens de dix-sept à vingt-six ans. Ils reçurent, avec le titre d'élèves de la patrie, une indemnité de douze cents francs pour chacune des trois années d'étude. Ces élèves furent nommés au concours, dans chaque district. M. Bienvenu se fit inscrire à la municipalité de Granville, au nombre des concurrents, et fut reçu à l'école de Paris, au commencement de l'été de 1794.

En 1797, il était chirurgien de la marine. On ne distribuait pas encore de diplôme, les élèves n'en reçurent qu'en 1803. Nous croyons que M. Bienvenu s'en fit délivrer un, car on lui donne le titre de docteur, et nous le trouvons ainsi désigné dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie.

Avant son départ de Paris, c'est-à-dire le 25 octobre 1795, l'école de santé avait elle-même subi une modification et était devenue l'école de médecine, nom qu'elle porta jusqu'à la formation de l'université impériale, en 1808, époque où elle fut définitivement remplacée par une faculté.

Comme chirurgien attaché à la marine, M. Bienvenu servit sous la République et sous le Consulat. Mais après la rupture de la paix d'Amiens, l'Angleterre, ayant rappelé son ambassadeur, saisit douze cents navires sans défiance, et dans ce nombre se trouva celui de M. Bienvenu (13 mai 1803). M. Bienvenu fut relégué dans les prisons de Thame, sur la rivière du même nom, dans le Worchester, et devait passer ainsi près de quatorze ans dans les prisons de l'Angleterre.

Rendu à la liberté, sous le règne de Louis XVIII, il reprit son service, et nous le retrouvons à Brest, en 1824. Il obtient sa retraite dans les premières années du règne de Louis-Philippe, et vint se retirer à Genets, le berceau de sa jeunesse. Il s'occupa de littérature, et fut, dès 1833, un des premiers membres de la Société archéologique d'Avranches.

Le 20 août 1840, il mourut à Genets, en laissant un manuscrit qui devait donner lieu à de longues discussions parmi le monde savant.

LE MANUSCRIT DE M. BIENVENU ET SES LÉGENDES

Dans sa prison à Thame, M. Bienvenu se rappela sa jeunesse et résolut, comme doux passe-temps, de transcrire, sur un registre, les souvenirs de ses premières années. Il acheta un gros cahier, format in-8e, de fort papier anglais, et commença ses mémoires qui comprennent 320 pages. Il les orna de sept dessins qu'il coloria lui-même.

Mémoires de la Société académique du Cotentin

E.-A. PIGEON

Tome second

1877

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F8%2F7%2F870730.jpg)

/image%2F1100213%2F20240307%2Fob_6611fb_st-lambert-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240403%2Fob_91cd78_michelot-zz.jpg)

/image%2F1100213%2F20240401%2Fob_ac3d81_cavalier-vendeen-z.jpg)

/image%2F1100213%2F20240330%2Fob_3404b1_portrait-wikipedia-z.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F93%2F978697%2F127396206_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F91%2F00%2F978697%2F127387913_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F17%2F978697%2F101110885_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F95%2F978697%2F89201870_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F22%2F978697%2F86216699_o.jpg)