ÉPISODE DE LA TERREUR - BARTHÉLÉMY BIMBENET DE LA ROCHE

ÉPISODE DE LA TERREUR

BARTHÉLÉMY BIMBENET DE LA ROCHE

Une petite brochure d'apparence vulgaire, jaunie par le temps, salie par les doigts des lecteurs, tomba il y a quelque temps entre mes mains. Sur la couverture, les mots suivants étaient imprimés en gros caractères :

LE TRIOMPHE DE LA FOI ET DE LA GRACE

SUR LES MOUVEMENTS DE LA NATURE

dans les sentiments héroïques d'un jeune militaire

pendant sa captivité, après son jugement et jusque sur l'échafaud.

Ce titre, qui sentait terriblement son vieux temps, ne me parut pas avoir toute l'originalité ni la concision désirables ; il me sembla, de plus, qu'il était de nature à repousser plutôt qu'à attirer beaucoup de lecteurs, défaut capital, la première qualité d'un livre, sans laquelle toutes les autres ne servent de rien, étant de se faire lire. Du reste, pas de nom de librairie, pas de nom d'imprimeur, formalités superflues au temps où il fut publié.

On m'assura que cette vieille petite notice méritait d'être lue, qu'elle m'intéresserait vivement. Je la lus en effet et je ne pus la finir sans une profonde émotion. Elle renfermait, enveloppées dans quelques réflexions pieuses, les lettres d'un jeune homme de 22 ans, soldat de l'armée de Condé, puis détenu pendant cinq mois à la Conciergerie, et guillotiné le 25 février 1794. La simplicité, la grandeur, l'intérêt puissant de ces lettres, les relations du jeune prisonnier avec des hommes éminents comme l'abbé Emery, le voisinage de l'auguste et malheureuse veuve de Louis XVI, qu'il vit partir pour l'échafaud et dont il raconte les derniers moments, toutes ces circonstances me frappèrent ; la pensée me vint de rechercher si je ne pouvais compléter cette physionomie saisissante, encadrée dans des évènements si dramatiques, par quelques nouveaux documents. Je fus assez heureux pour réussir dans ces recherches : l'étude de plusieurs vieux ouvrages contemporain de la Révolution et de quelques livres nouveaux, notamment ceux de M. Compardon et la vie de M. Emery, me fournit des renseignements et des détails pleins d'intérêt sur mon jeune héros et son entourage.

Je me suis mis aussitôt à l'oeuvre avec un respect et un amour attendris, et je présente aujourd'hui aux lecteurs cette nouveauté de 1795, débarrassée de ses grâces vieillies et de ses réflexions un peu surannées, mais toujours brillante de l'éternelle jeunesse de la foi divine et de la beauté morale de son héros. De la brochure primitive je n'ai guère conservé que ses lettres, où sa belle âme se peint au naturel. La grandeur de cette âme chrétienne, la douce et sainte figure de ce sage, de ce martyr de 22 ans, la peinture de cette prison de la Conciergerie où apparaissent à côté de lui tant de grandes images, à commencer par celle de la reine Marie-Antoinette, enfin la main sanglante de la Terreur planant sur toute cette histoire, me paraissent donner à ces pages un véritable intérêt, et j'ose espérer qu'on ne les lira pas jusqu'au bout sans quelque salutaire émotion.

A. de SÉGUR

Mai 1893.

BARTHÉLÉMY BIMBENET DE LA ROCHE AU CAMP ET DANS SA RETRAITE

BARTHÉLÉMY [Félix-César] Bimbenet de la Roche était né en 1772 (23 juin), à Courmenin, près de Romorantin, d'une famille honorable et chrétienne, qui lui transmit avec l'existence des principes solides de religion et de vertu. Un de ses frères, plus âgé que lui, était entré dans la Communauté de Saint-Sulpice et s'était donné à Dieu tout entier. Mais cette forte et religieuse éducation ne put tenir d'abord contre la violence des passions du jeune Barthélémy, et, à peine sorti de l'adolescence, il s'y livra avec une déplorable ardeur. La révolution de 1789 le surprit dans toute l'effervescence de sa jeunesse et de sa folie, et si elle révolta tout d'abord son esprit et son coeur, attachés dans le fond à la monarchie comme à la religion de ses pères, elle ne réforma point ses moeurs. Il ne tarda point à émigrer, et, en l'année 1792, il alla porter dans l'armée du prince de Condé son dévouement en même temps que la déplorable légèreté de sa vie.

Dans cette armée, comme dans toutes les armées du monde, il trouva plus de mauvais exemples que de bons, et, durant les premiers temps de sa vie militaire, il songea à tout autre chose qu'à réformer sa conduite. C'était là cependant que Dieu l'attendait. Par quel chemin arriva-t-il au divin et mystérieux rendez-vous ? Comment, par quelle circonstance, à quel moment précis son âme s'ouvrit-elle au repentir ? C'est ce que l'on ignore et ce que rien n'indique dans les lettres trop rares qui nous restent de cette époque de sa vie. Mais il est certain que le moment de sa conversion suivit de près celui de son entrée dans l'armée des Princes, et que ce jeune et brillant militaire, était âgé de vingt ans à peine quand il fut saisi, tout ardent et frémissant, par la vérité, au sein de ses coupables plaisirs, et terrassé, comme un nouveau saint Paul, par la foudre de la miséricorde divine.

Dans cette armée, comme dans toutes les armées du monde, il trouva plus de mauvais exemples que de bons, et, durant les premiers temps de sa vie militaire, il songea à tout autre chose qu'à réformer sa conduite. C'était là cependant que Dieu l'attendait. Par quel chemin arriva-t-il au divin et mystérieux rendez-vous ? Comment, par quelle circonstance, à quel moment précis son âme s'ouvrit-elle au repentir ? C'est ce que l'on ignore et ce que rien n'indique dans les lettres trop rares qui nous restent de cette époque de sa vie. Mais il est certain que le moment de sa conversion suivit de près celui de son entrée dans l'armée des Princes, et que ce jeune et brillant militaire, était âgé de vingt ans à peine quand il fut saisi, tout ardent et frémissant, par la vérité, au sein de ses coupables plaisirs, et terrassé, comme un nouveau saint Paul, par la foudre de la miséricorde divine.

Il resta quelque temps encore au service après sa conversion, et mena dès lors, au milieu de la dissipation et du tumulte des camps, une vie tout angélique. Dans une des lettres bien rares qui sont arrivés jusqu'à nous à travers la tourmente révolutionnaire, et qu'il écrivait au fond de sa tente à des amis dignes de le comprendre, il mandait "qu'au milieu des divers genres de divertissements auxquels toute sa société prenait part, son coeur n'était pas fait pour se contenter de si peu de chose et que, désormais, il aspirait plus haut." Il aspirait plus haut, en effet, et il tendait tous ses efforts vers l'objet céleste de ses aspirations. Tournant le dos aux plaisirs profanes, aux réunions mondaines ou coupables, il fréquentait les lieux et les hommes de prière, les retraites et les exercices publics de la vie chrétienne. Seul ou en compagnie de deux ou trois amis véritables qui pensaient et vivaient comme lui, il passait tout le temps que lui laissaient ses devoirs militaires au pied des autels de Jésus-Christ, et, tandis que le plus grand nombre de ses compagnons d'armes se livraient à la fausse joie des plaisirs mondains, ces nobles jeunes gens vivaient dans la prière et la pénitence, et même au milieu des camps, leur conversation était dans le ciel.

C'est un beau spectacle que celui d'une belle vertu parmi de telles tentations, et je remercie Dieu de ce que, dans tous les temps et dans toutes les armées, il se soit réservé de ces âmes d'élite qui attirent le regard des anges et qui méritent l'admiration des hommes. J'en ai vu, grâce à Dieu, j'en ai connu beaucoup de ces braves soldats qui, traversant la licence des camps comme la salamandre traverse le feu sans s'y brûler, portent des âmes pures dans des corps de vingt ans, louent Dieu au milieu des blasphèmes, le servent simplement et courageusement au milieu des apostasies du respect humain, et font de leur uniforme militaire la sainte et admirable livrée de la chasteté, de la force morale et de la foi chrétienne. De nos jours on les compte par milliers, et leur nombre va toujours croissant. Ils étaient plus rares aux mauvais jours que je raconte, dans le camp des émigrés comme dans ceux des républicains ; ils étaient rares, mais ils existaient, et le héros de ce récit en est une preuve admirable et touchante. Chaque jour il faisait à Dieu le sacrifice de sa vie ; il lui offrait tout son sang pour expier ses propres fautes et les crimes qui souillaient sa chère patrie, et, dès ce moment, il était convenu avec ses pieux camarades que si Dieu bénissait leurs armes et relevait par leurs mains les autels souillés et détruits de la France, ils entreraient dans un Ordre religieux très sévère, pour y achever leur vie dans les rudes combats de la pénitence.

Mais c'était à d'autres mains que Dieu réservait la gloire de relever les autels dans notre patrie, et, soit découragement, soit pressentiment de la stérilité des efforts de l'armée de Condé, soit dégoût de la vie militaire, le jeune Bimbenet de la Roche ne tarda pas à quitter le service. Il déposa cet uniforme qu'il avait honoré par de si pures et de si rares vertus, et revint à Orléans pour s'y livrer tout entier à la prière et à la mortification. Quoiqu'il se souciât peu de la vie et qu'il en eût fait depuis longtemps le sacrifice, il consentit à prendre les précautions que son titre d'ancien émigré et de soldat de l'armée de Condé lui ordonnait impérieusement. Il évita donc de se montrer en public et demeura caché dans une profonde et mystérieuse retraite.

Cet asile secret que lui avait ménagé la divine Providence, lui fut offert par deux pieuses filles, cachant sous l'humble et apparente profession d'institutrices, une foi active, un dévouement sans bornes au salut des âmes et l'exercice du plus sublime apostolat. Elles avaient déjà recueilli sous leur modeste toit un proscrit de la Terreur, un prêtre de la Congrégation de Saint-Sulpice, M. l'abbé Ploquin, qu'elles cachaient au péril de leur vie. On juge de la joie de notre héros en trouvant au fond de sa retraite ce ministre de Dieu, auquel l'unissait déjà une sorte de parenté spirituelle ; on n'a pas oublié, en effet, que son frère appartient à cette même Communauté de Saint-Sulpice, fondée par le vénérable M. Olier, et qui, sous la Terreur comme à toutes les époques, répandit l'éclat des plus pures vertus.

Sous la direction de ce digne ecclésiastique, Barthélémy fit des progrès rapides dans la piété. Il se formait de plus en plus à la prière, à la méditation, et comme il l'écrivait lui-même du fond de sa retraite bénie, "il commençait à y goûter des douceurs que le monde ne connaît pas." Ayant appris que de fervents chrétiens avaient quitté leur famille et leur malheureuse patrie pour se rendre à la Val-Sainte, en Suisse, et y rejoindre les religieux de la Trappe chassés de France par la Révolution, il gémissait sur lui-même et s'indignait du sentiment inexplicable qui l'empêchait d'aller les rejoindre : "Je ne puis comprendre ma lâcheté, disait-il, moi dont la vie n'a été jusqu'ici qu'un tissu de crimes !" Et, comme son pieux compagnon lui témoignait la crainte qu'il doutât de la miséricorde divine et qu'il fût tenté de désespoir, il répondait avec une foi et une humilité touchantes "qu'il n'était pas assez lâche pour tomber dans le découragement, qu'il mettait toute sa confiance en Dieu et dans les mérites de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et que c'était précisément la multitude de ses péchés qui lui inspirait ces sentiments, suivant la parole de David : Vous me pardonnerez mes péchés, Seigneur, car ils sont grands et multipliés."

Ce sentiment que, dans son humilité, le jeune Barthélémy nommait de la faiblesse et qui l'empêchait de se rendre à la Val-Sainte, était, au contraire, celui de la plus admirable abnégation ; c'était le désir de l'immolation, l'espérance de l'échafaud, le pressentiment du martyre. Il aspirait secrètement à verser son sang pour la foi, et il pensait que le moment viendrait certainement où il serait découvert dans sa retraite, arrêté et traduit devant les tribunaux du jour, ce qui équivalait à un arrêt de mort. C'était là, disait-il, la seul manière véritable pour lui d'expier ses fautes et de faire une pénitence proportionnée à ses crimes.

Ce sentiment perçait de plus en plus dans ses lettres, quoiqu'il cherchât à le cacher au fond de son coeur, et, dès le 20 juillet 1793, c'est-à-dire deux mois avant son arrestation, il ne pouvait plus en contenir l'expression. A cette date, écrivant à sa mère, il remplissait sa lettre des marques les plus touchantes de son tendre respect pour elle, de sa soumission absolue à la volonté de Dieu, du désir qui le dévorait de souffrir pour son divin Nom ; il préparait et encourageait ses parents à faire le sacrifice de sa personne, et les exhortait même à se réjouir par avance de lui voir porter sa tête sur l'échafaud, comme du plus grand bonheur qui pût lui arriver ... Telles étaient dès lors les admirables dispositions, tels les pressentiments de cet énergique chrétien. On peut voir, par les rares fragments de lettres qui restent de lui, que s'il demeura en France, s'il ne voulut profiter d'aucune des occasions qui ne lui manquèrent certainement pas de passer à l'étranger, ce fut dans un désir de sacrifice, dans un espoir d'immolation, espoir et désir qui n'allaient pas tarder à se réaliser.

SON ARRESTATION

Il approchait en effet, le moment où le toit de la prison allait remplacer pour lui celui d'une douce hospitalité, où les rudes traitements des geôliers allaient succéder aux soins délicats de ses pieuses hôtesses. Elle allait cesser cette aimable et étrange société, produit fréquent alors de la Terreur, qui avait réuni pendant plusieurs mois un vieux prêtre, un jeune militaire et deux saintes filles dans une touchante et religieuse intimité. Mais, séparées pour quelques jours sur la terre, ces quatre âmes d'élite devaient se retrouver bientôt dans le sein de ce grand Dieu pour la gloire duquel elles brûlaient de souffrir.

Plus que tous les gouvernements passés, présents et à venir, la Terreur avait une police nombreuse, active, impitoyable, et elle employait une partie des citoyens à surveiller, espionner et dénoncer l'autre. On ne pouvait fréquenter des suspects, à plus forte raison les recevoir sous son toit et leur donner asile, sans devenir suspect soi-même, et la piété pour un criminel était considérée et punie comme un crime de lèse-nation. Or, la liste des criminels et des suspects était interminable ; elle comprenait des classes entières d'hommes, de femmes, et, avant tous les autres, les prêtres et les émigrés. Les villes étaient donc pleines de prisons, il y en avait presque autant que de cabarets, et les prisons étaient pleines de citoyens français. Sur les murs de ces édifices, produits glorieux de la Révolution, flamboyaient ces trois grands mots : liberté, égalité, fraternité ! suivis de cet autre tout petit mot : ou la mort. Les trois premiers étaient à l'usage des bourreaux, le dernier à l'usage des victimes ; car être accusé dans ce temps infernal, c'était être condamné, et être condamné, c'était mourir.

Or, les pieuses filles qui avaient donné refuge à notre jeune héros et à son vénérable compagnon, avaient encouru deux fois la colère de la nation et la vindicte des lois, en cachant chez elles un prêtre et un émigré. Dénoncées par un voisin qui espérait obtenir le prix du sang, promis par le gouvernement à quiconque lui livrerait des suspects, leur demeure fut investie dans la nuit du 11 au 12 septembre 1793. Les gardes municipaux fouillèrent la maison dans tous ses recoins et ne tardèrent pas à trouver le jeune Barthélémy et le prêtre de Saint-Sulpice, qui ne s'étaient pas donné la peine de se cacher. Préparés à ce moment depuis de longs jours, ils l'attendaient avec un coeur tranquille et une physionomie sereine. Leur seul chagrin fut de voir arrêter en même temps qu'eux leurs charitables hôtesses ; mais ils se consolèrent en pensant qu'elles-mêmes en étaient toutes consolées par avance et que, comme eux, elles désiraient la mort plutôt qu'elles ne la redoutaient. Hélas ! dans ces temps de honte et de misère, quelle âme un peu haute pouvait tenir à la vie et ne pas aspirer à la délivrance de la mort ? Quand le crime est triomphant et souverain, quand la patrie est en proie aux méchants et la chose publique aux mains d'hommes de sang et de boue, il n'y a que deux rôles pour les gens de coeur : protester en cherchant à délivrer leur pays de ses bourreaux, ou protester en se laissant égorger tranquillement par eux. Le premier rôle est plus souvent celui des hommes politiques et des hommes de guerre, le second est celui des femmes, des personnes d'église et généralement des âmes où Dieu domine souverainement. Ce fut celui des martyrs sous les empereurs païens, ce fut aussi celui des innombrables victimes de la Terreur.

Nos quatre suspects furent donc arrêtés ensemble et conduits au corps de garde, puis à la maison d'arrêt la plus voisine. Entassés dans une même chambre, ils y passèrent la fin de la nuit et la journée suivante. Le 13 au soir, on les reconduisit dans leur demeure pour assister à la levée des scellés. Cette opération, faite par la municipalité, dura trois ou quatre heures, et quand ce long inventaire fut terminé, on le fit signer par les quatre prisonniers. Alors on les ramena à la prison et on les tint la nuit entière à les interroger sur les effets, papiers et livres qu'on avait trouvés dans la maison. Cette première enquête se prolongea jusqu'à neuf heures du matin, et ils commençaient à peine à se reposer des fatigue de ces deux nuits passées sans sommeil, quand on vint les chercher, les uns après les autres, pour leur faire subir un nouvel interrogatoire.

Quand vint le tour de notre héros, il répondit aux deux premières questions d'usage.

- Quel est votre nom ?

- Barthélémy Bimbenet de la Roche.

- Votre âge ?

- Vingt et un ans.

Mais quand on arriva à l'interroger sur sa profession et ses antécédents, ignorant si l'on était au courant de toutes les circonstances de sa vie, craignant de compromettre par des révélations inutiles les personnes qui l'avaient secouru, soit qu'il ait eu un moment de faiblesse ou que, pris à l'improviste, il se soit embarrassé dans des faux-fuyants, il donna d'abord quelques indications inexactes, "desquelles, écrivait-il quelques jours après, je demande bien sincèrement pardon à Dieu, Vérité incréée devant qui on ne doit jamais parler contre sa pensée."

Du reste, cette dissimulation si excusable devant de pareils juges, et qu'il se reprocha depuis si amèrement, ne fut pas de longue durée ; car bientôt après les questions générales arriva la question décisive et précise qu'il attendait avec anxiété :

- N'avez-vous point cherché du service avec les ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur ?

"La question ne me fut pas plus tôt faite, raconte-t-il lui-même, que je me sentis d'une manière toute particulière en présence de Dieu, et dans une impossibilité morale de taire la vérité."

- Un honnête homme, répondis-je, ne peut farder la vérité ; ainsi je vous affirme que j'ai fait la dernière campagne avec les Princes, et que je ne suis rentré qu'après avoir été licencié.

Cette réponse, qui renfermait un arrêt de mort, fut accueillie par le silence profond de l'auditoire.

- Qu'avez-vous fait depuis l'époque de votre rentrée en France jusqu'à ce jour ?

- J'ai voyagé de côté et d'autre et j'ai été où mes affaires m'appelaient.

- Avez-vous quelques connaissances ici ?

- Je ne réponds point à cela, je ne compromets personne.

- Voyiez-vous quelques amis ?

- Oui.

- Qui ?

- Je ne les nomme pas.

Après quelques autres questions insignifiantes on lui demanda :

- Qui donc vous a excité à faire une démarche si incivique et si contraire aux intérêts du peuple ?

- La religion et l'honneur, répondit-il simplement.

On avait trouvé dans un tiroir un petit crucifix et un chapelet qu'il avait fait indulgencier à Ath.

- Connaissez-vous cela ? demanda le digne magistrat.

- Oui, c'est à moi.

- Qu'en faites-vous donc ? poursuivit le juge d'un ton ironique.

- J'avais le bonheur de le dire tous les jours, et c'était ma seule consolation.

- N'avez-vous rien à dire contre votre interrogatoire ?

- Non.

Et il signa très lisiblement ce qu'il avait avancé.

"Je l'aurais signé de mon sang ! écrivait-il, si ç'eût été nécessaire pour la validité."

Après cet interrogatoire, un gendarme le reconduisit à sa prison, et, profitant d'un moment où il n'était pas observé, il lui saisit la main, la serra fortement et lui dit en pleurant : "Brave militaire !" De tout temps il s'est trouvé des geôliers moins impitoyables que les juges, surtout quand ils appartenaient à l'armée.

"La nuit suivante (du 14 au 15), continue notre héros dans la relation écrite de son arrestation, à une heure du matin, on vint nous éveiller et nous faire lever. De bonnes berlines nous attendaient dans la cour, et nous marchons vers Paris, en poste, escortés de trois gendarmes.

Nous eûmes le bonheur, mon compagnon et moi, de voir nos mains chargées de fers.

Nous fûmes traités avec bien de la douceur, et nous arrivâmes le dimanche 15 à notre nouveau gîte (la Conciergerie), où nous attendons avec joie le moment qui nous fera posséder les biens solides et durables de l'éternité.

Je ne peux vous cacher que je baisai plus d'une fois le long du chemin, des fers aussi honorables que ceux dont on nous avait chargés, et mon coeur ne nagea jamais dans tant de délices que pendant ce voyage. Nous vîmes avec attendrissement que la plus grande partie des personnes qui nous approchaient le long du voyage, avaient la tristesse peinte sur le visage, et de là, nous jugeâmes qu'elles n'étaient pas encore à la hauteur des principes montagnards.

Malgré cette petite gêne (de nos fers) nous fîmes nos exercices comme à l'ordinaire, ce qui attira l'admiration de nos gardes et leur bienveillance, d'un d'entre eux surtout, qui, ayant reçu de l'éducation et fait d'assez bonnes études, paraît instruit de sa religion, qu'il professe même intérieurement. Nous lui vîmes plusieurs fois verser des larmes, et l'après-dînée il voulut même ne pas nous remettre nos fers. Nous l'exigeâmes, craignant qu'on ne lui fit un crime de son humanité en arrivant ici. Je lui donnai un petit livre de piété pour se souvenir de moi. Il s'est recommandé à nos prières, et, en nous quittant, il dit à mon cher compagnon : "Memento mei, Pater" ; c'est-à-dire, souvenez-vous de moi, mon Père."

C'est avec ces consolations qu'ils arrivèrent le 15 septembre à la Conciergerie, où ils furent écroués sur-le-champ et d'où ils ne devaient plus sortir que deux fois, la première pour être transférés momentanément à la prison des Carmes, encore ruisselante du sang de tant de martyrs, la seconde pour aller à l'échafaud.

LA CONCIERGERIE

On conduisit d'abord le jeune Barthélémy et l'abbé Ploquin, son compagnon, dans un misérable cachot réservé aux malfaiteurs de la pire espèce, où se trouvaient entassés une vingtaine de ces braves gens, comme les appelait notre héros. Les deux prisonniers firent leurs prières, se jetèrent sur une paillasse infecte et dormirent d'un sommeil tranquille tout le reste de la nuit. Le lendemain, on vint leur ouvrir vers les huit heures du matin, et ils eurent la liberté de se promener dans la cour pendant une grande partie de la journée. Là, Barthélémy eut la joie de rencontrer des hommes de Dieu, des âmes vraiment célestes avec lesquelles la sienne entra immédiatement en une communication intime. Dans ce temps de saturnales, où la lie de la société était montée à la surface des choses humaines, la pure liqueur était tombée tout au fond ; et tandis que des scélérats remplissaient les tribunaux, les grandes charges, les palais et les offices publics, c'était dans les prisons qu'il fallait aller pour y rencontrer les plus honnêtes gens de la chrétienté.

La joie de notre jeune chrétien fut grande en trouvant de si dignes compagnons de sa réclusion, et plus que jamais il bénit Dieu de l'avoir amené dans ce vestibule de la mort, où il goûtait déjà les prémices des joies du Ciel. Parmi ses nouvelles connaissances, il y en eut deux qu'il aima particulièrement de la plus tendre affection, le vénérable abbé Emery, supérieur de la Communauté de Saint-Sulpice, dont nous aurons occasion de parler souvent dans le cours de ce récit, et l'abbé Sonier, qui ne passa avec lui que peu de jours à la Conciergerie, et qui ne tarda pas à le quitter pour aller au tribunal révolutionnaire et de là à l'échafaud. Il mourut saintement, avec la sereine allégresse des martyrs, en compagnie de la vénérable supérieure de l'Abbaye-au-Bois, coupable comme lui d'amour pour Jésus-Christ et de fidélité à son Église. La mort de ces saintes personnes fut pendant longtemps un des sujets d'entretien et de consolation des prisonniers de la Conciergerie.

Dès le lendemain de l'arrivée de Barthélémy, son compagnon, l'abbé Ploquin, obtint une petite chambre assez convenable, comme la plupart des autres détenus. Quand à lui, il ne voulut pas d'abord en demander une semblable, et il passa les dix-sept premières nuits de captivité dans l'infect cachot où on l'avait jeté. Pendant ces dix-sept nuits, il n'eut d'autre lit qu'une mauvaise paillasse qu'il devait partager avec trois malfaiteurs enfermés en ce lieu, et que souillait une immonde vermine. Chaque jour, ses pieux compagnons, qu'il retrouvait dans la cour de la prison, insistaient près de lui pour qu'il sollicitât une cellule particulière ; mais ils ne purent l'y déterminer, et ils finirent par lui faire avouer que, s'il tenait tant à cette étrange cohabitation, c'était d'abord par esprit de pénitence et d'humilité, puis par esprit de charité pour les malheureux qui pourrissaient dans ce fétide cachot. Il espérait les toucher par ses paroles ou du moins par ses exemples, et faire descendre dans cette espèce d'enfer quelque rayon de lumière, d'espérance chrétienne et de repentir. Mais on lui fit comprendre et l'expérience lui montra que, ne passant que la nuit avec eux, il ne pouvait leur parler de Dieu sans exciter la fureur des plus endurcis, provoquer leurs blasphèmes et se faire assommer par eux. Et, comme l'admirable jeune homme hésitait encore et ne pouvait se décider à renoncer à l'espoir de cet apostolat, ses compagnons le menacèrent, pour vaincre son obstination, de ne plus avoir de commerce avec lui pendant le jour s'il continuait à avoir commerce avec l'ordure et la vermine pendant la nuit. Cette menace innocente qu'il prit au sérieux le détermina enfin à acquiescer aux désirs de ses amis, et il obtint comme eux une chambre particulière, qu'il conserva pendant tout son séjour à la Conciergerie. Des personnes charitables de la ville lui envoyèrent des vêtements de rechange, les siens étant si imprégnés de saleté qu'ils étaient hors de service ; et il ne lui resta de cette sublime tentative d'apostolat que la gloire de l'avoir entreprise et le regret de n'avoir pu y réussir.

Le surlendemain de l'arrivée de Barthélémy à la Conciergerie, on lui fit subir un second interrogatoire à peu près semblable au premier. Il répondit avec la même fermeté, et avoua de nouveau sans la moindre réticence le fait de son émigration et de son service dans l'armée des princes, qui assurait sa condamnation. Les magistrats (car ces bourreaux s'appelaient des magistrats, et ces loups furieux expédiaient les brebis dans les formes) lui demandèrent d'un ton ironique :

- Vous croyez donc que les peuples ne peuvent se passer de rois ?

- Non, répondit-il simplement, la triste expérience que nous faisons le prouve assez.

- Vous seriez donc charmé qu'il y eût un roi ?

- Oui, je crois que le gouvernement républicain, bon en lui-même, ne convient nullement à mon pays.

Ce fut son dernier interrogatoire jusqu'au jour de sa condamnation et de sa mort. Il attendit ce jour avec autant de calme que de certitude, se demandant chaque matin si le soleil, ayant la tête en quelque sorte sous le couteau de la guillotine sans que cette terrible perspective altérât en rien la sérénité de son âme.

La lettre suivante, adressée par lui à son intime ami, M. L'hermite, à la date du 20 octobre, un mois après ce qu'il appelait l'heureux moment de son arrestation, montrera quels étaient alors ses sentiments de paix, de résignation et d'abandon complet à la volonté divine.

Le 20 octobre 1793 de Jésus-Christ.

JÉSUS, MARIE, JOSEPH.

J'ai reçu avec bien de la satisfaction, mon très cher ami, la lettre que vous m'avez fait l'amitié de m'écrire. Je n'ai été nullement surpris de vos sentiments de résignation aux ordres de notre divin Maître, et je vous en félicite. (M. L'hermite avait en effet, lui aussi, besoin de résignation, car son père, vénérable vieillard, était détenu avec notre héros de la Conciergerie).

Je suis bien content que maman ignore ma position ; faites tous vos efforts pour lui procurer tous les motifs de consolation dont elle a grand besoin dans sa situation, car je sais que depuis deux mois elle garde le lit. J'ai prié le porteur de la présente de ne point parler de moi devant elle, dans la seule crainte que cette nouvelle ne réveillât tous les sentiments de la nature et n'abrégeât des jours que je serais trop heureux de conserver au prix des miens ... J'imagine que si sa santé s'affaiblissait au point de faire craindre pour sa vie, vous trouveriez dans votre prudence et votre sagesse le moyen de lui procurer les secours que son état exigerait : je me repose sur vous de cette délicate affaire ... Vous me marquerez par le présent porteur qui part dans deux jours pour revenir ici, l'état de sa santé. Ne me déguisez rien ; je m'attends à tout, et, grâce à Dieu, je commence à savoir faire des sacrifices."

Je n'ai pas besoin de faire remarquer quelle tendresse et quelle délicatesse de coeur, et en même temps quelle tranquille énergie respirent dans cette page touchante. Voilà bien l'affection chrétienne dans sa belle et forte simplicité.

"J'ai vu ici, continue notre héros, MM. B. et F., qui ont pris toute la part possible à ma situation. Celui-là surtout n'a pas oublié l'intime liaison qu'il avait avec mon père, et j'ai vu avec attendrissement couler de ses yeux des larmes que l'amitié seule lui arrachait sur ma position, qu'il disait être fort triste. Je lui ai cependant assuré que j'étais plus heureux que lui, et que le but du grand voyage que j'étais sur le point d'entreprendre avait pour moi plus d'appât que la fortune de trois à quatre cent mille livres dont il jouissait.

Ce brave homme a fait pour moi des démarches qu'on ne pourrait attendre que du plus tendre des pères. Je ne l'ai pas vu depuis ce temps ; mais on m'a assuré qu'il avait fait parler à l'accusateur public (c'est-à-dire à ce tigre à face humaine qu'on appelait Fouquier-Tinville). Son but est d'éloigner au moins mon affaire. Il m'a ouvert son portefeuille et m'a forcé de recevoir de l'argent. Je n'en voulais pas, croyant d'abord que je ne ferais pas un long séjour dans cet exil, mais ces messieurs disent qu'il y a des moyens à employer pour se sauver. J'adhère à tout pourvu qu'il ne m'en coûte pas le plus léger mensonge.

Au surplus, je leur ai fait connaître mes sentiments ... Si Dieu prolonge mes jours, qu'il soit béni ! J'espère avec sa grâce ne les employer qu'à sa gloire et à ma sanctification. Je leur ai cependant fait observer que la société ne perdrait pas beaucoup à ma mort, et que j'espérais, moi, y gagner, d'autant plus que je n'envisage que les biens solides de l'autre monde, infiniment préférables à ceux qu'on goûte sur la terre. De quelque manière que les choses tournent, je suis très reconnaissant envers ces messieurs, et si je ne me trouve pas à portée de le leur témoigner, c'est une dette sacrée que je vous laisse à payer.

J'ai fait part de votre lettre à notre ami ; il est reconnaissant de votre souvenir et ne vous oublie pas, de même que votre vénérable père qui est ici depuis deux ou trois mois. Il y est tout accoutumé. Nous sommes assez souvent ensemble. Il est, comme vous pouvez l'imaginer, bien résigné. C'est le patriarche de la maison.

Nous ne manquons ici d'aucuns secours et d'aucunes consolations de toutes les manières. On nous procure de la ville le résultat de l'instrument précieux (il désigne ainsi le corps de N.-S. J.-C.) ; ainsi jugez de notre bonheur. On peut le goûter, le sentir, mais non le dépeindre.

On expédie ici deux ou trois personnes par jour, l'un portant l'autre ; on y est si familiarisé qu'on n'y pense plus.

... Adieu, je suis toujours le même à votre égard, à la vie et à la mort, et ultrà.

Je n'ai pas besoin de vous dire de présenter mes respects à toutes les personnes qui me sont attachées. Je les porte toutes dans mon coeur et elles seront toujours l'objet de mes plus tendres sollicitudes. Le petit frère m'est fort cher ; faites-lui bien sentir les vanités de ce monde, la brièveté du temps, la longueur de l'éternité, et surtout la tranquillité dont on jouit quand la conscience n'est point assiégée par les remords. Adieu. Oremus pro invicem, prions l'un pour l'autre."

Tels étaient les sentiments dans lesquels cet admirable jeune homme attendait la mort, et la mort de l'échafaud, mortem autem crucis !

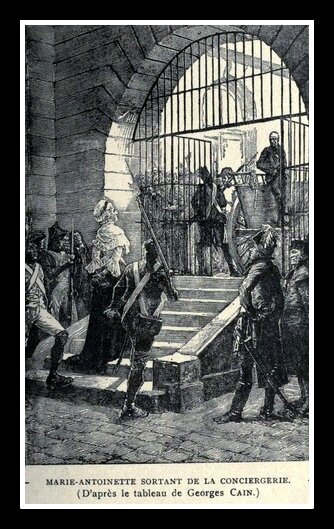

LA REINE MARIE-ANTOINETTE A LA CONCIERGERIE

Au moment où Barthélémy écrivait cette lettre, une grande victime venait de quitter la même prison et d'accomplir son sacrifice. Une des têtes les plus royales qui aient porté le diadème, une des femmes les plus malheureuses qui aient passé sur le trône et dans le monde, Marie-Antoinette, reine de France, fille de l'impératrice Marie-Thérèse, veuve de Louis XVI, mère du roi Louis XVII, venait de mourir sous le couteau de la guillotine.

Les prisonniers de la Conciergerie savaient que leur malheureuse reine était renfermée tout près d'eux, sous le même toit, dans un cachot dont ils pouvaient apercevoir le grillage de fer. Après Dieu, elle était le sujet constant de leurs préoccupations, de leurs entretiens, de leur respectueux amour. Ils se racontaient en pleurant ses souffrances indicibles, la scène déchirante de ses adieux suprêmes au roi Louis XVI, le désespoir plus affreux encore qui brisa son coeur lorsque ses enfants lui furent arrachés, lorsqu'elle vit son fils, son pauvre fils de huit ans, devenu son roi par l'assassinat de son père, enlevé brutalement à son amour, et livré aux soins infâmes de l'ami de Marat, du cordonnier Simon ! Ils cherchaient à l'entrevoir de loin, à lui faire parvenir le témoignage de leur dévouement, hélas ! inutile ; ils priaient pour elle, ne pouvant faire autre chose, et ils demandaient à Dieu, pour ce front découronné des grandeurs humaines, la couronne plus belle, et moins fragile des félicités éternelles.

Notre héros raconte dans ses lettres qu'il la vit plusieurs fois passer comme elle se rendait de son cachot au tribunal révolutionnaire, et qu'elle portait dans sa démarche et dans sa physionomie un calme et une majesté incomparables. Il raconte aussi sur ses derniers moments quelques détails pleins d'intérêt que nous rapporterons tout à l'heure. Mais nous croyons devoir combler les lacunes de son récit, en rappelant d'abord les principales circonstances de son séjour à la Conciergerie, et en nous arrêtant quelques instants devant cette figure royale, une des plus imposantes de l'histoire par la triple majesté du rang, du malheur et de la vertu.

Morte sur l'échafaud à trente-sept ans, on peut dire que Marie-Antoinette eut une agonie qui dura quatre ans. Cette agonie commença le 6 octobre 1789, dans cette nuit d'horreur où la populace envahit le palais de Versailles en demandant la tête de la reine ; elle finit avec sa vie le 16 octobre 1793. Assassinée dans sa réputation de femme et de souveraine par les plus infâmes calomnies que la malice humaine ait jamais inventées, assassinée dans sa dignité royale qu'elle prisait si haut par les journées hideuses du 19 juin et du 10 août, assassinée comme amie par la mort de madame de Lamballe, comme épouse par le meurtre de Louis XVI, comme mère par l'enlèvement de ses enfants qu'elle savait livrés aux mains les plus scélérates de France, elle mourut mille fois avant de recevoir le coup suprême qui finit ses maux avec son existence. Les trois mois qu'elle passa à la Conciergerie terminèrent dignement cette interminable agonie. En rappelant ici les circonstances les plus douloureuses de ce séjour, qui fut son dernier séjour ici-bas, nous ne feront que répéter ce que nos chers prisonniers se redirent tant de fois dans les longues et tristes causeries de leur captivité.

Ce fut le 1er août 1793, six mois après la mort de Louis XVI, que Marie-Antoinette fut transférée de la tour du Temple à la prison de la Conciergerie (La plupart des faits qui suivent ont été racontés par Rosalie Lamorlière, servante des gardiens de la Conciergerie, qui fut chargée du service personnel de la reine pendant toute sa captivité. Ils sont donc attestés par un témoin oculaire, et confirmés d'ailleurs par tous les autres témoignages contemporains.)

Elle y arriva à trois heures du matin, escortée par une foule de gendarmes et d'officiers municipaux. La chaleur, causée par cette agglomération de monde dans un étroit cachot, était suffocante, et le visage de la reine ruisselait de gouttes de sueur. Elle s'essuya deux ou trois fois avec son mouchoir, et contempla avec plus d'étonnement que de chagrin l'horrible nudité de la chambre qu'elle devait habiter jusqu'à sa mort. Un lit de sangle, une mauvaise table de bois, deux chaises de prison, une cuvette, tel était l'ameublement du dernier palais de la reine de France.

Quand elle fut demeurée seule avec la femme du concierge et sa jeune servante, Rosalie, elle suspendit sa montre à un clou qu'elle aperçut dans la muraille, et commença à se déshabiller pour se mettre au lit. Rosalie lui offrit respectueusement de l'aider : "Je vous remercie, ma fille, répondit doucement la reine ; depuis que je n'ai plus personne, je me sers moi-même."

Dès le lendemain matin, on plaça deux gendarmes dans sa chambre ; ils ne la quittèrent jamais, et la malheureuse reine était obligée, pour s'habiller et faire sa toilette, de se cacher derrière un paravent qui la défendait à peine de leurs regards. La robe noir qu'elle portait depuis la mort du roi s'étant trouvée déchirée, elle fut rapiécée et recousue fort proprement, comme le dit Rosalie avec une triste naïveté dans sa relation.

En arrivant du Temple, Marie-Antoinette n'avait ni hardes ni vêtements de rechange. Le lendemain et les jours suivants, elle demanda instamment du linge à la femme du concierge, madame Richard, qui, malgré son bon coeur, craignant de se compromettre, n'osa lui en fournir, ni même lui en prêter. Ce ne fut qu'au bout de dix jours qu'elle reçut enfin un paquet contenant des chemises, des mouchoirs de poche, des fichus, des bas, un déshabillé blanc pour le matin, celui dont elle se revêtit pour mourir, quelques bonnets de nuit et plusieurs bouts de rubans. Elle s'attendrit en visitant ces divers objets et, se tournant vers la concierge et sa servante : "A la manière soignée de tout ceci, dit-elle, je reconnais les attentions et la main de ma pauvre soeur Elisabeth."

Il n'y avait dans la chambre ni commode ni armoire. Rosalie prêta un carton à la reine, qui serra son chétif trousseau, et qui le reçut avec autant de satisfaction que si on lui eût cédé le plus beau meuble du monde. On permit également à Rosalie de prêter à Marie-Antoinette un petit miroir acheté sur les quais au prix de vingt-cinq sous en assignats ; la reine s'en servit jusqu'à son dernier jour.

Madame Richard, croyant procurer à l'auguste captive une douce distraction, amena un jour dans son cachot son plus jeune enfant, qui était blond, avait de beaux yeux bleus, et dont la figure faisait plaisir à voir. La reine, en voyant ce beau petit garçon, tressaillit vivement ; elle le prit dans ses bras, le couvrit de baisers et de caresses, et se mit à pleurer en parlant du jeune Dauphin, qui était à peu près du même âge ; elle y pensait nuit et jour, et cette circonstance, au lieu de la consoler, lui fit un mal horrible. La bonne concierge fut au désespoir d'avoir si mal réussi et se garda bien de ramener son fils dans le cachot.

La reine souffrait beaucoup de l'inaction absolue à laquelle elle était condamnée ; elle n'en était que plus complètement livrée à ses tristes souvenirs et à ses préoccupations plus sombre encore. On lui avait refusé toute sorte d'aiguilles, et cependant elle aimait beaucoup l'occupation et le travail. Pour se procurer un semblant d'ouvrage, elle arrachait de temps en temps de gros fils d'une toile à tenture de papier, clouée sur des châssis le long des murailles ; et avec ces fils, que sa main polissait, elle faisait du lacet très uni pour lequel son genou lui tenait lieu de coussin, et quelques épingles d'aiguilles. On dit qu'elle parvint ainsi à fabriquer une paire de jarretières qu'elle fit parvenir à sa fille, madame Royale, depuis duchesse d'Angoulême, qui était prisonnière au Temple. Tels étaient les seuls cadeaux que put faire la reine de France !

Pendant tout le temps que dura sa captivité, on ne lui accorda ni lampe ni flambeau ; Rosalie prolongeait autant que possible le petit ménage du soir, afin que la pauvre reine fût un peu plus tard dans la solitude et l'obscurité. Elle n'avait pour se déshabiller et se mettre au lit que la faible et lointaine clarté du réverbère de la cour des femmes.

On ne la laissait pas libre et seule même pour vaquer aux besoins les plus indispensables de la nature, et chaque jour la garde-robe était emportée par un forçat, nommé Barrasin, lequel avait obtenu la permission de faire son temps de galère à la Conciergerie, à la condition d'espionner les détenus et même le concierge.

Quatre ou cinq jours après son entrée à la Conciergerie, on lui prit sa montre, qu'elle avait apportée d'Allemagne au moment de son mariage. Elle pleura beaucoup en perdant cette dernière relique de son bonheur passé.

A la suite d'une prétendue conspiration formée pour la délivrer et qu'on appela la conspiration de l'oeillet, la rigueur de sa détention s'accrut encore ; on fit plusieurs visites dans sa chambre, on la fouilla elle-même, on culbuta ses chaises et son lit, et on lui vola deux bagues de diamants qui lui restaient. Ces visites se renouvelèrent jusqu'à la fin, à toutes les heures du jour et de la nuit. Les architectes et les administrateurs visitaient à chaque instant la solidité des barreaux de fer et des murailles. Ils se disaient entre eux : "Ne pourrait-elle pas s'échapper par ici, s'échapper par là ?" Ils étaient dans des transes continuelles, et leur victime était plus calme et plus tranquille qu'eux.

Au milieu de ces infâmes traitements, l'auguste prisonnière goûtait quelquefois la douce consolation de se savoir aimée et plainte, et des traits d'admirable dévouement et de touchant respect parvenaient à ses oreilles et à son coeur.

Un jour, elle remarqua, en face de sa croisée, dans une chambre grillée de fer, une prisonnière qui joignait ses mains et levait les yeux au ciel avec grande dévotion.

"Rosalie, dit-elle à la jeune servante, regardez là-haut cette pauvre religieuse, avec quelle ferveur elle prie le bon Dieu !"

La religieuse assurément priait Dieu pour la reine. C'était l'occupation de ces pieuses femmes tout le long du jour.

Une autre fois, tandis que Rosalie brossait les souliers de Marie-Antoinette, l'officier de gendarmerie, se croyant seul avec la pauvre servante, saisit un de ces souliers taché par la rouille humide des briques de son cachot, et, se servant de la pointe de son épée, le nettoya lui-même avec émotion. Les ecclésiastiques et les autres détenus, parmi lesquels se trouvait sans doute Barthélémy, le regardaient faire à travers la grille du préau. Voyant que cet officier de gendarmerie était un brave homme, ils le supplièrent de s'approcher d'eux afin de leur laisser voir de près la chaussure de la reine. Ils la prirent aussitôt, se la passèrent les uns aux autres et la couvrirent de baisers et de larmes.

Jusqu'à l'affaire de l'oeillet, la reine fut nourrie avec soin. La bonne concierge, madame Richard, lui achetait des mets délicats, et les marchandes qui la reconnaissaient lui remettaient en pleurant les volailles les plus fines et les plus beaux fruits : "Pour notre reine !" disaient-elles. Tels furent jusqu'au bout les sentiments du vrai peuple de Paris.

La reine était servie avec des couverts d'étain ; elle ne buvait jamais que de l'eau, comme à Versailles. Après la conjuration de l'oeillet, son ordinaire fut réduit à de mesquines proportions et la délicatesse des mets fit place à des assaisonnements grossiers. Elle s'en aperçut et ne proféra pas une plainte. Elle mangeait en silence son chétif repas composé d'une soupe, d'un plat de viande et de légumes. Quand elle avait fini, elle récitait tout bas sa prière d'action de grâces, se levait et faisait quelques tours de promenade dans son cachot.

C'est dans ce silence, cet abandon, ce dénûment, ces brutalités et ces indignités de chaque jour que Marie-Antoinette, reine de France, devenue dans le langage ignoble de ses bourreaux "la veuve Capet", passa les trois mois de sa captivité à la Conciergerie.

Après avoir beaucoup souffert de la chaleur pendant le mois d'août, elle souffrit cruellement du froid et de l'humidité pendant les quinze premiers jours d'octobre. Mais cette dernière souffrance ne fut pas de longue durée. Ses ennemis eurent soin de l'abréger en hâtant son supplice.

Le 12 octobre, on lui fit subir un long interrogatoire ; elle répondit avec tant de calme, de dignité et de présence d'esprit, que ses interrogateurs, Herman, président du tribunal révolutionnaire, et Fouquier-Tinville, en furent tout décontenancés et craignirent un moment de voir leur proie leur échapper. Mais ils n'étaient pas gens à se déconcerter pour si peu de chose, et trois jours après, le 15, à huit heures du matin, on fit monter la reine à la salle des audiences publiques pour assister aux révoltantes simagrées de son procès et de son jugement. Quel tribunal, grand Dieu ! Une collection de scélérats, presque tous sortis de la fange et destinés à l'échafaud où ils se poussaient les uns les autres, avec Herman pour président et pour ministère public Fouquier-Tinville, venimeux comme un serpent et sanguinaire comme un tigre !

Le procès commença ; la reine y fut digne et majestueuse comme à son interrogatoire. Elle était à jeun et prit un bouillon pour la première fois de la journée à quatre heures de l'après-midi ; sans doute, en affaiblissant son corps, on espérait briser l'énergie de son âme, mais on n'y parvint pas. Il vint un témoin qui l'accusa d'un crime infâme, d'avoir elle-même corrompu le Dauphin son fils ; ce témoin était Hébert, ancien vendeur de contremarques à la porte des Variétés, devenu, par la vertu de la Révolution et l'amitié de Robespierre, un des principaux officiers de la municipalité de Paris. La reine frémit pour la première fois devant cette hideuse calomnie, et, se levant avec un geste indigné, elle dit :

"La nature se refuse à répondre à une pareille accusation : j'en appelle à toutes les mères !"

L'histoire a enregistré cette parole sublime qui fera tressaillir tous les coeurs maternels jusqu'à la fin du monde.

Avec une pareille victime, il n'y avait qu'une chose à faire, la condamner et l'exécuter le plus vite possible, avant que l'attendrissement et l'admiration ne devinssent universels. Ainsi firent les juges, et, à quatre heures du matin, ils rendirent un arrêt qui condamnait Marie-Antoinette, veuve de Louis Capet, à la peine de mort. M. de Bûne, officier de gendarmerie de service, ayant dans le cours de l'audience offert son bras et présenté un verre d'eau à la reine épuisée de fatigue, fut poursuivi, arrêté pour ce crime, et manqua de bien peu l'échafaud : c'était juste et logique. Notre-Seigneur Jésus-Christ ayant promis qu'un verre d'eau donné en son nom ne resterait pas sans récompense, la Terreur, qui était satanique dans son essence, ne devait pas laisser passer l'aumône d'un verre d'eau sans punition. Quant aux deux avocats défenseurs de Marie-Antoinette, MM. Chauveau-Lagarde et Tronçon-Ducoudray, ils furent emprisonnés pendant quelques jours, puis remis en liberté, malgré les réclamations d'Hébert, qui, dans son journal le Père Duchesne, demandait pour eux un châtiment exemplaire.

Immédiatement après sa condamnation, la reine fut ramenée à son cachot, et son premier soin fut d'écrire à madame Elisabeth, soeur de Louis XVI, une lettre d'adieu, testament sublime, digne de la veuve du roi-martyr. Je n'en rappellerai que quelques phrases : "... Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père que je lui répète expressément, qu'il ne cherche jamais à venger notre mort ...

... Adieu, ma bonne et tendre soeur ; puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi, je vous embrasse de tout mon coeur, ainsi que ces pauvres et chers enfants ; mon Dieu, qu'il est déchirant de les quitter pour toujours ! (Ici sur le manuscrit on voit encore la trace d'une larme.) Adieu ! Adieu ! je ne vais plus m'occuper que de mes devoirs spirituels. Comme je ne suis pas libre de mes actions, on m'amènera peut-être un prêtre schismatique, mais je proteste ici que je ne lui dirai pas un mot et que je le traiterai comme un être absolument étranger."

Cette lettre ne parvint point à Madame Elisabeth. Fouquier-Tinville la garda, et on la retrouva dans ses papiers après qu'il eut à son tour été guillotiné. Mais déjà la soeur de Louis XVI avait été rejoindre son frère et sa belle-soeur par le chemin sanglant du martyre. Quant au pauvre Louis XVII, il ne fut pas à même de suivre les ordres miséricordieux de ses augustes parents, car il n'eut d'autres courtisans que ses geôliers, et d'autres palais que le cachot où il mourut ; mais on peut croire que s'il eût vécu et régné, il aurait su pratiquer la clémence. Un jour, le cordonnier Simon, son infâme gardien, lui avait demandé avec je ne sais quel sourire de tigre en belle humeur : "Voyons, louveteau, si jamais tu remontais sur le trône, qu'est-ce que tu ferais pour te venger de moi ?" L'enfant royal lui répondit doucement en levant sur lui ses yeux bleus : "Je vous pardonnerais !"

On le voit, le louveteau chassait de race.

Comme la reine finissait d'écrire son testament, un prêtre se présenta devant elle et lui offrit de l'entendre en confession. Marie-Antoinette ayant appris de lui-même qu'il avait prêté le serment civique interdit par l'Église, le remercia dignement et froidement, et refusa ses services. Mais, grâce à Dieu, les consolations spirituelles ne lui manquèrent pas ; d'une part, elle reçut avis qu'un prêtre catholique se tiendrait sur le passage de la fatale charrette à un endroit désigné et qu'il lui donnerait l'absolution, ce qui eut lieu en effet. D'autre part, il est certain et historiquement constaté que plusieurs fois, pendant son séjour à la Conciergerie, elle reçut les secours de la religion. L'abbé Emery put arriver jusqu'à la fenêtre de son cachot et lui donner l'absolution, et M. l'abbé Magnin, depuis curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, a raconté à des témoins oculaires qu'il pénétra sous un déguisement dans la chambre de la reine et qu'il eut le bonheur de lui apporter la très sainte Communion.

Quand Rosalie, toute tremblante entra chez la reine, vers sept heures du matin, elle la trouva tout habillée de noir, étendue sur son lit. Le visage tourné vers la fenêtre, où commençait à pénétrer la lueur de son dernier jour, elle avait la tête appuyée sur sa main. "Madame, lui dit la jeune fille, vous n'avez rien pris hier au soir. Que désirez-vous prendre ce matin ?"

La reine, levant sur elle ses yeux baignés de larmes (elle pensait à ses enfants), lui répondit : "Ma fille, je n'ai plus besoin de rien, tout est finit pour moi." Cependant, sur les instances de Rosalie, elle consentit à goûter un peu de bouillon, mais elle ne put en avaler que quelques cuillerées. C'est ainsi qu'elle alla à l'échafaud.

La reine, levant sur elle ses yeux baignés de larmes (elle pensait à ses enfants), lui répondit : "Ma fille, je n'ai plus besoin de rien, tout est finit pour moi." Cependant, sur les instances de Rosalie, elle consentit à goûter un peu de bouillon, mais elle ne put en avaler que quelques cuillerées. C'est ainsi qu'elle alla à l'échafaud.

Quand le bourreau vint la chercher, il la trouva toute prête ; elle-même avait coupé ses cheveux, qui avaient fort blanchi, quoiqu'elle n'eût que trente-sept ans. En sortant de la Conciergerie, elle aperçut, au lieu du carrosse qu'elle attendait, la charrette des condamnés ordinaires. Depuis la mort du roi, on avait fait des progrès. Elle comprima avec peine un mouvement de surprise et d'indignation, et une rougeur subite colora son visage devant cette insulte suprême ; puis elle monta avec fermeté, et parut reine sur ce char d'ignominie comme sur le trône de France. Ses mains étaient liées derrière son dos. Elle s'inclina et pria profondément en passant devant la fenêtre où se tenait le prêtre qui devait lui donner l'absolution. Quand elle passa près des Tuileries, elle y jeta les yeux et manifesta une vive émotion ; ce regard renfermait les souvenirs de sa vie tout entière. Ce fut le dernier déchirement de son coeur.

En montant sur l'échafaud, elle posa par mégarde son pied sur celui du bourreau. Elle se retourna aussitôt et lui dit : "Monsieur, je vous demande excuse, je ne l'ai pas fait exprès." Puis elle s'abandonna entre ses mains, et son âme délivrée alla rejoindre dans le Ciel l'âme heureuse de son royal époux.

La mort ne désarma pas la rage des persécuteurs. La pitié, ou du moins le silence qu'on accorde aux criminels dont la tête est tombée, lui fut refusé. Les journaux révolutionnaires du temps célébrèrent son supplice avec de hideuses effusions de joie.

Pour donner une idée de ce qu'était alors l'anéantissement moral du peuple français et la turpitude des mains entre lesquelles il était tombé, il suffirait de citer ce que dit le Père Duchesne du supplice de "l'Autrichienne". Hébert, l'auteur de cet article, était en effet un des personnages importants du gouvernement, à cette époque à jamais honteuse de notre histoire.

Mais je n'ai pas le courage de reproduire de telles horreurs ; citons plutôt les deux passages des lettres de notre héros, Barthélémy Bimbenet de la Roche, où il raconte ce qu'il a vu et su de la mort de la reine : nous y retrouverons au moins la langue et le coeur d'un Français et d'un chrétien.

"C'est mercredi, écrit-il dans cette lettre du 20 octobre que nous avons citée plus haut, c'est mercredi matin que l'auguste fille des Césars a été rejoindre son époux ; son jugement commença lundi matin. Nous la vîmes passer dans la cour quatre ou cinq fois, vêtue bien modestement en noir ; mais, le jour de son triomphe, elle prit une robe blanche : elle a porté jusque sur l'échafaud la noble fierté et le courage mâle dus à son rang et à sa naissance. Un ministre du culte à la mode se présenta ..., elle lui dit qu'elle n'avait pas besoin de son ministère. Il voulut cependant l'accompagner sur la charrette comme les autres. Elle fut abreuvée d'opprobres et d'humiliations dans la rue Saint-Honoré : "Tant mieux, ai-je répondu à ceux qui me rapportèrent ce fait, elle a eu quelques rapports de plus jusqu'à la mort avec notre divin Sauveur. Après sa mort, le peuple foulait au pieds son sang avec une rage qui ne peut se concevoir. Elle a bu le calice jusqu'à la lie, sa couronne en sera plus belle.

Deux mots sur notre auguste reine, écrit-il plus tard. Dans ma dernière lettre, je vous ai donné une idée de son courage. Je sais quelques particularités sur sa mort, qui, je l'espère, n'échapperont pas au burin de l'histoire. D'abord, on ne peut se faire une idée des opprobres, des humiliations, des infamies de tout genre dont elle fut abreuvée. Elle quitta son deuil, comme je vous l'ai marqué, pour le jour de son triomphe ; elle se revêtit d'une robe blanche, et lorsque le bourreau fut arrivé, sur les onze heures, il lui lia les mains derrière le dos. Ensuite, d'un pas ferme et assuré, avec une noble fierté et une grandeur d'âme digne de la fille des Césars, peinte sur son visage, elle monta sur la fatale charrette. On força un curé schismatique de monter auprès d'elle, malgré le refus réitéré qu'elle en fit. Il eut beau parler de la religion sainte qu'il a si lâchement abandonnée, elle lui répéta plusieurs fois et fermement "qu'elle n'était point de sa religion, qu'elle mourait en professant celle de son auguste époux, et qu'elle n'oubliait pas les principes qu'il lui avait répétés tant de fois." Mais ne se rebutant pas (car ces messieurs ont un zèle infatigable), elle fut obligée de lui imposer silence et de lui réitérer qu'elle mourait dans le sein de la religion catholique, apostolique et romaine, et elle consomma son sacrifice avec les sentiments de la plus grande piété.

Savez-vous de qui nous tenons ce trait ? De ce prêtre lui-même, qui, le soir, se trouva dans une société où tout le monde ne partageait pas ses sentiments, et il fit de la reine le plus pompeux éloge."

Notre héros se trompe en disant que le peuple foula aux pieds le sang de la reine après sa mort. Le vrai peuple se taisait, subissait le joug de la Terreur et pleurait en silence. Il manquait de courage, mais il ne manquait ni de pitié ni de respect pour la plus grande et la plus respectable des douleurs. Le récit du Moniteur et les plaintes menaçantes des journaux révolutionnaires sur l'attitude silencieuse, morne et même sympathique de la population, le prouvent surabondamment.

Ceux qui foulèrent aux pieds le sang de Marie-Antoinette, ce furent ces misérables, échappés du bagne et de l'enfer, écume sanglante qui monte à la surface de la société dans les temps de trouble et de révolution, ces bandits qui portaient Marat en triomphe, qui promenaient sur leurs piques les têtes de leurs victimes, qui mangeaient le coeur de madame de Lamballe après l'avoir égorgée. Ce furent aussi ces femmes que l'histoire a flétries du nom de "tricoteuses", qui venaient assister, comme à un spectacle plein de charme, à l'agonie des accusés devant le tribunal révolutionnaire, et à leur supplice sur l'échafaud, vraies buveuses de sang, opprobres de leur sexe et de l'humanité. Ces femmes n'ont pas manqué à la Terreur et lui ont imprimé un particulier caractère d'horreur ; car la férocité est plus repoussante encore dans ce sexe que dans le nôtre.

L'allégresse furieuse de ces scélérats et de ces scélérates ne devait pas manquer aux derniers moments de la Reine de France : ce fut une de ses gloires. Après le regard de Dieu et les larmes des honnêtes gens, la mort du juste n'a point de plus belle couronne que la joie des méchants.

L'ABBÉ ÉMERY ET LE SERVICE RELIGIEUX DANS LES PRISONS

Après avoir suivi jusqu'à l'échafaud avec un douloureux respect la plus auguste et la plus malheureuse des victimes qui passèrent par la Conciergerie, revenons à celles qui attendaient encore dans leur prison le dénoûment trop prévu de leur captivité. Nous allons voir notre jeune et admirable prisonnier exercer son zèle avec une ardeur tout apostolique et mettre à profit, pour la gloire de Jésus-Christ et le salut des âmes, les jours de répit que lui laissait le caprice de ses bourreaux, ou plutôt la miséricorde de Dieu.

A la Conciergerie, comme dans toutes les prisons du gouvernement révolutionnaire, les prisonniers pouvaient se partager en deux catégories : les incrédules ou les insouciants, qui apportaient au sein de la captivité la légèreté, l'esprit sceptique ou frivole du dix-huitième siècle, et les chrétiens. Parmi ces derniers se trouvaient, à côté des prêtres, des religieux et des religieuses, dont le nombre était considérable, puisque tous étaient proscrits, les personnes de toutes classes et de toutes conditions que n'avait pas flétries le souffle malsain des doctrines contemporaines. Peut-être au début de la Terreur, au moment où les prisons commencèrent à s'ouvrir pour des milliers de prévenus, la première de ces deux catégories était-elle plus nombreuse que la seconde ; mais il est certain que la proportion changea rapidement, et que l'approche de la mort, le contact de tant de saints prêtres et d'âmes célestes, leur apostolat et leurs prières, grossirent bientôt le groupe des chrétiens de toute la foule des pénitents et des convertis.

On a beaucoup parlé dans les romans et dans les histoires, qui ne sont trop souvent aussi que des romans, des jeux et des divertissements, au moins déplacés, auxquels se seraient livrées les victimes de la Terreur. On les a représentées légères et riantes dans leur cachot, se préparant à monter à l'échafaud comme elles se préparaient naguère à aller aux fêtes de Versailles ; et, sans intention mauvaise, en voulant peut-être les grandir, on les a avilies. La mort est une chose sérieuse, elle est la porte de l'éternité, et, s'il est noble et grand de ne pas craindre les souffrances de ce déchirement suprême, il est triste et puéril de ne pas se préoccuper de la justice de Dieu et des mystères redoutables de l'autre vie. Pour moi, je ne connais rien de plus lamentable qu'un éclat de rire ou une bouffonnerie en face du tombeau qui s'ouvre, et les plaisants de la guillotine ne me semblent pas plus dignes d'admiration que ces gladiateurs romains qui s'étudiaient à mourir avec grâce dans l'amphithéâtre et dont le regard, adulateur jusque dans la mort, recherchait en s'éteignant les applaudissements du peuple et de César.

Grâce à Dieu, ces tableaux des prisons révolutionnaires, où figurent toujours au premier plan la jeune captive d'André Chénier et quelques autres épisodes du même genre, sont étrangement chargés et n'ont presque rien de commun avec la réalité. Je me souviens qu'à la séance de réception d'Alfred de Vigny à l'Académie française, M. le comte Molé, qui lui répondait, fit sévèrement justice de ces peintures sans vérité ; il reprocha à l'auteur spirituel et paradoxal de Stello d'avoir amoindri les victimes qu'il croyait célébrer en attribuant à presque toutes les frivolités de quelques-unes ; et, avec une éloquence émue qui souleva tout son auditoire, il opposa aux fantaisies du romancier les austères réalités de l'histoire. Il montra la belle et forte figure de son propre père se préparant à mourir avec sérénité mais avec gravité, quittant la terre avec les sentiments d'un époux qui y laisse sa femme bien-aimée, d'un père qui se sépare de ses enfants, d'un chrétien qui va paraître en présence de son Juge et de son Dieu. Depuis cette éclatante et énergique protestation, la vérité s'est fait jour de plus en plus sur ce point important de l'histoire de la Terreur : il est démontré maintenant que la presque totalité de ses victimes moururent chrétiennement et se préparèrent à la mort.

Un des principaux instruments choisis par Dieu pour la sanctification de toutes ces âmes fut l'abbé Emery, dont nous avons déjà prononcé le nom, que Barthélémy trouva à la Conciergerie, et dont il devint bientôt un des plus zélés auxiliaires. Pendant les cinq mois de sa détention, notre héros vécut dans une intimité de tous les jours avec ce prêtre admirable, participa à toutes ses oeuvres, et, quand il le quitta pour aller à l'échafaud, il fut pleuré de lui comme un enfant de prédilection.

Bien des gens, même parmi les plus instruits et les plus chrétiens, ne connaissent de l'abbé Emery que le trait de courage qui couronna sa carrière. Ils savent qu'en 1810, alors que l'empereur Napoléon, tenant le pape Pie VII captif à Fontainebleau, eut la singulière pensée de consulter des évêques et des docteurs sur les droits de la papauté, question un peu tardive puisqu'il l'avait déjà si audacieusement tranchée, un petit prêtre quasi octogénaire se leva devant le maître de l'Europe, lui dit qu'il avait tort, le lui prouva, et lui tint tête avec une tranquille fermeté. Ils savent que ce vaillant petit vieillard, estimé pour sa franchise par l'empereur, qui le remercia et n'en fit ni plus ni moins, s'appelait l'abbé Emery, qu'il était supérieur de Saint-Sulpice et qu'il mourut moins d'un an après, plein d'années et de vertus. Mais ce qu'ils ne savent pas et ce qu'il importe de rappeler, c'est l'admirable mission que remplit, avant et pendant la Révolution, ce grand serviteur de Jésus-Christ.

Né en 1732, âgé de soixante ans passés à l'époque de la Terreur et supérieur du grand-séminaire de Saint-Sulpice, ce séminaire de la France entière quand la Révolution le dispersa, l'abbé Emery fut choisi par la Providence pour diriger le clergé de France pendant les trois premières années de la Révolution, et pour sauver les âmes des victimes de la Terreur pendant les quinze mois que dura cette période de sang et de larmes. Par un double miracle, Dieu voulut que d'abord il demeurât au milieu de toute l'Église persécutée, pour être le lien et le centre de cette Église sans évêques, sans paroisses, sans communications avec Rome ; puis, qu'il demeurât captif pendant quinze mois, toujours à la veille de mourir et toujours survivant afin de pouvoir être le guide et le salut des innombrables victimes qui passaient chaque jour de la prison à l'échafaud. Sa liberté d'abord, la durée de sa captivité ensuite, ne s'expliquent ni l'une ni l'autre que par un dessein évident de la divine Providence.

Tous les séminaires sont dissous, celui de Saint-Sulpice est envahi par un club, l'épiscopat et le clergé sont décimés, le sang catholique coule à flots dans les journées de septembre, la communauté dont M. Emery est le supérieur se disperse dans le monde entier, les bâtiments du séminaire sont confisqués : lui seul demeure dans cette maison vide que l'Etat a saisie, mais n'occupe pas ; il y reste tranquillement, publiquement, pendant des semaines et des mois, avec le titre de vicaire-général de l'archevêque de Paris exilé, mais, en réalité, remplissant les fonctions de vicaire-général capitulaire de tous les diocèses de France, tous veufs de leurs pasteurs ; correspondant avec les prêtres du monde entier, et méritant cet admirable éloge d'un historien : "qu'il fut le suppléant des évêques et l'oracle du clergé (Picot)." - Ce simple prêtre, dit le comte de Champagny, l'illustre auteur des Césars et des Antonins, ce simple prêtre, sans dignité dans l' Église, placé entre le couteau des massacreurs et la guillotine de Robespierre, était, à ce moment et malgré lui, le personnage le plus important du clergé de France."

Il continua cette sublime mission du fond de la Conciergerie, après qu'il y eut été enfermé, mais il y joignit dès lors celle de consolateur de ses compagnons de captivité, et, si j'ose ainsi parler, d'aumônier général des prisons de la république : tâche immense, car les prisons étaient à cette époque la plus importante et la plus développée des institutions publiques. Ce fut au mois de juillet 1793 qu'il entra à la Conciergerie, et il n'en sortit que quinze mois plus tard, en octobre 1794, trois mois après le 9 thermidor.

Pendant cette longue détention il se prépara sans cesse à mourir en y préparant les autres, et il ne mourut pas ; trois fois il toucha pour ainsi dire du pied la guillotine et trois fois il en revint ; libre, il s'arrêtait souvent à regarder le fatal instrument pour y accoutumer ses yeux et son coeur ; prisonnier, on assure qu'il s'en était fait faire un modèle en petit dans le même but, et cependant il n'y monta point. Enfin, pour résumer en un mot le miracle de cette existence toute providentielle, arrêté et détenu par ordre de Robespierre et de Fouquier-Tinville, qui connaissaient son nom, sa vie et ses crimes de lèse-nation, il survécut à Robespierre et à Fouquier-Tinville, et ce fut lui qui vit tomber leur tête sur l'échafaud.

Il remplit avec un zèle et un succès inouïs la mission de miséricorde que Dieu lui avait donnée près des victimes de la Terreur ; grâce à lui, ou plutôt grâce à Celui qui l'avait suscité, on peut dire que le service des âmes fut organisé non seulement à la Conciergerie, mais dans toutes les autres prisons de Paris. Par ses nombreuses relations, par son action sur les membres épars du clergé, il trouva moyen de faire pénétrer partout des prêtres, apportant avec eux les consolations de la religion, le pardon de Dieu et le Corps sacré de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Là où, par exception, les condamnés n'avaient pu se réconcilier dans leur prison, ils étaient avertis par des voies mystérieuses et sûres qu'à tel endroit du fatal itinéraire, un prêtre se trouverait sur leur passage, pour leur envoyer de loin l'absolution sacramentelle. En un mot, ce qu'il faisait lui-même à la Conciergerie, il le faisait faire dans les autres lieux de détention.

Maintenant, que faisait-il ? ... quelle était sa vie dans sa prison ? M. de Champagny va nous le dire dans sa belle étude sur M. Emery. "L'apostolat des prisons fut la tâche de ce prisonnier. Continuant à la Conciergerie la vie du séminaire ; faisant sa prière et sa méditation aux heures du séminaire ; se nourrissant de la chair du Sauveur que ses courageux amis trouvaient moyen de lui apporter ; lisant, écrivant, étudiant avec plus de zèle et plus de suite encore qu'il ne l'avait jamais fait, et cela au milieu du tumulte ; à l'heure de l'oraison ou de l'étude, se bouchant les oreilles avec de la mie de pain, les débouchant à l'heure de la récréation, et alors se livrant, affable, doux, gai, bienveillant, instruit, aux conversations quelquefois si douces de la prison, il conquérait bien vite autour de lui une autorité qu'il n'avait point prétendue. Les prisonniers de sa chambrée se choisissaient un président, c'était lui qu'ils nommaient. La chambrée se renouvelait, on réclamait une nouvelle élection : c'était encore lui qui était nommé. Selon ses amis qui ont laissé des notes sur sa vie, "sa qualité supérieure se faisait encore reconnaître jusque dans les liens."

Cet ascendant, si doucement et si légitimement acquis, était tout entier employé, on peut le croire, au bien des âmes. Il ne faut pas oublier que, pour la plupart des hommes qui étaient là, l'éducation première avait été sérieusement chrétienne. Certes, les égarements avaient pu être bien grands, et dans la vie religieuse, et dans la vie morale, et dans la vie politique ; mais alors au moins un homme à qui on parlait de Dieu et de Notre-Seigneur Jésus-Christ, savait de quoi on voulait lui parler. Il y eut des résistances obstinées, mais il y en eut peu. On vit des hommes longtemps égarés qui, dans cette prison même, et en attendant qu'on fit d'eux des martyrs, devinrent des ascètes et des apôtres. M. Emery citait un chevalier de Saint-Louis qui depuis son entrée en prison faisait deux heures d'oraison par jour. Il cite aussi un jeune militaire "dont la ferveur ne pouvait être comparée qu'à celle de nos premiers confesseurs de la loi." Ce jeune militaire dont parle ici M. de Champagny, n'est autre que notre Barthélémy.

Il y a plus, les prêtres apostats, et ceux dont l'apostasie avait fait le plus de bruit, une fois qu'ils étaient côte à côte dans la prison avec l'homme qui avait élevé le clergé de France, ne tenaient pas contre son amitié et sa douceur. L'évêque de Paris, Gobel, l'évêque de Bayeux, Fauchet, l'évêque de Lyon, Lamourette, l'évêque de Poitiers, Montault, tous intrus et schismatiques, furent au nombre de ces brebis égarées pour qui la Conciergerie devint le lieu de la réconciliation et le vestibule du Ciel.

Chaque fois que des accusés, partis pour le tribunal, en revenaient condamnés, selon la règle presque invariable, M. Emery, à qui les geôliers eux-mêmes ne résistaient pas, obtenait de passer la nuit avec eux, pour achever l'oeuvre de la conversion et les préparer à la mort. Aussi presque tous moururent-ils chrétiennement ; l'abbé de Sambucy, un de ces prêtres courageux qui se trouvaient toujours sur le passage des condamnés pour leur donner une dernière absolution, a déclaré "que pendant huit mois qu'il accompagna les victimes du tribunal révolutionnaire, il les vit toujours partir avec calme et résignation." Il fut particulièrement frappé de la sérénité et de la foi avec lesquelles tous les membres du parlement de Paris montèrent sur l'échafaud. Les membres du parlement de Toulouse, qui avaient grand besoin de conversion, y moururent dans les mêmes sentiments. "Voyez l'admirable Providence ! disait plus tard M. Emery lui-même : sans la Révolution, ces magistrats seraient morts comme ils avaient vécu, en incrédules et en jansénistes, et je les ai vus mourir en vrais pénitents, avec les meilleures dispositions de foi et de piété." Tant il est vrai que Dieu tire le bien du mal, la floraison des ruines et la résurrection de la mort !

Nous avons dit que notre héros s'était fait l'auxiliaire de M. Emery dans sa mission de miséricorde et de salut. Il cherchait par ses paroles, par ses exemples, par les mille industries du zèle apostolique, à lui préparer la voie et à lui ouvrir l'entrée des âmes. Toujours humble, et se rabaissant le plus qu'il pouvait, voici ce qu'il écrivit de lui-même à son ami M. L'Hermite :

"... Moi, je suis le chien courant, et j'ai le bonheur de faire sortir de temps en temps le lièvre du gîte. Je suis bien payé de mes peines, comme vous pouvez l'imaginer, quand j'ai la consolation de pouvoir aider quelques âmes à se débarbouiller.

Au surplus, ajoutait-il, moi et tous ceux qui partagent mes sentiments, jouissons ici de la plus parfaite estime de la part même de ceux qui se sont déclarés esprits forts ... Il y en a qui soutiennent ce caractère jusqu'à l'échafaud : pauvres gens ! ils doivent être bien surpris, lorsqu'ils se trouvent frappés tout à coup, de paraître ainsi devant Dieu, eux surtout qui ne s'attendaient à rien moins qu'à un acte aussi sérieux !"

Grâce à la charité ardente de l'abbé Emery, des prêtres qui le secondaient dans les prisons ou au dehors, et aussi de Barthélémy, le nombre de ceux-là fut bien minime, et la Terreur peupla le Ciel en dépeuplant la terre.

La vie que notre héros menait dans sa prison ressemblait à celle de l'abbé Emery ; elle se partageait de même entre la prière et l'apostolat.

"... Il y a trois mois et demi, écrivait-il, le 29 décembre, à son ami, que nous attendons notre jugement, et il ne vient point. Dieu soit béni ! je ne le hâterai pas d'un instant, mais je n'y mettrai non plus aucun obstacle. Je laisse tout entre les mains de la Providence divine. Je le répète, elle sait mieux que nous ce qui nous est nécessaire, et, grâce au Seigneur, je ne me suis pas encore ennuyé cinq minutes dans mon nouveau séjour. Je ressens de plus en plus l'effet de vos bonnes prières, auxquelles je m'unis tous les matins, comme nous en sommes convenus. Ainsi, ne changez pas l'heure de sept : c'est le moment où je me lève, et nous nous réunissons ensemble, au saut du lit, d'une manière particulière pendant vingt ou trente minutes ... Nous avons, comme je vous l'ai marqué, le résultat de l'instrument précieux (c'est-à-dire la sainte Eucharistie) ; ainsi nous n'avons rien à désirer, si ce n'est de souffrir davantage pour l'amour de Celui qui a tant souffert pour nous. Mais enfin, puisque nous n'en sommes pas là, demandons au moins à ce divin Sauveur l'amour des souffrances, et le désir que nous en aurons nous sera aussi méritoire auprès du Père céleste que si nous souffrions véritablement.

Nos petits exercices nous occupent une partie de la journée, de manière que le temps nous paraît bien moins long. J'ai augmenté ma petite bibliothèque d'un Combat spirituel et d'une Introduction à la vie dévote. Mon petit office de la Sainte Vierge, mon chapelet, ma lecture spirituelle et la méditation, remplissent à peu près notre journée. Je donne en récréation quelques leçons de polonais (sorte de jeu de dames alors usité) à nos messieurs ... J'ai souvent des conférences avec le maître de la maison où demeurait le cher frère. Ce vieillard respectable est ici depuis sept semaines comme suspect, parce qu'il se servait dans sa chambre de l'instrument précieux (c'est-à-dire parce qu'il y disait la messe)."

On voit avec quel soin il évite de nommer les personnes et de désigner tout ce qui pourrait compromettre leurs mystérieuses et salutaires relations avec le dehors. Toutes ces lettres étaient écrites avec la pensée évidente et trop facile à comprendre qu'elles pourraient tomber entre des mains ennemies. C'est ainsi que les premiers chrétiens devaient communiquer avec leurs amis et leurs protecteurs du fond des catacombes.

J'ai fait part, continue-t-il, de vos sentiments au vénérable père et au cher frère (c'est-à-dire M. Emery et M. l'abbé Ploquin, qui avait été arrêté avec lui). Ils y sont bien sensibles et ne vous oublient pas. Ils jouissent d'une assez bonne santé et se trouvent fort heureux de souffrir pour la justice : "Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des Cieux est à eux." Le maître de la maison de plaisance où vous avez demeuré quinze à seize mois (il veut dire évidemment le supérieur d'une maison religieuse connue de son ami) est aussi arrêté depuis cinq à six semaines comme suspect. J'eus l'honneur de le voir une fois pendant une demi-heure. Il m'édifia infiniment, vous n'en doutez pas. Il était bien changé, et, depuis ce temps, on m'a dit qu'il était presque toujours malade. Je le crois, un si grand serviteur de Marie souffre bien de l'impiété qui triomphe aujourd'hui.

On a reçu des nouvelles des chers frères du Mississipi (c'étaient des prêtres de Sulpice qui venaient d'y fonder un établissement). Ils se portent bien et font de grands progrès par là. Dieu soit béni ! si la foi se perd en France, elle refleurira ailleurs. Dieu n'a pas promis qu'elle serait toujours dans le même endroit, mais bien sur la terre, jusqu'à la consommation des siècles.

Le père d'Hervilée, mademoiselle Poulin et sa domestique (dont nous reparlerons plus tard) ont été martyrisés le 23 du présent mois de décembre. Vous ne pouvez vous faire une idée du courage qu'ont montré ces généreux athlètes, et devant les juges et en allant à l'échafaud. Une joie chrétienne et une sainte jubilation étaient peintes sur leurs visages, et le peuple, en criant : Vive la République ! a laissé échapper ces mots : "Ils sont morts en saints !" Quel aveuglement ! Le saint homme réfuta leur impiété et leurs blasphèmes (à l'audience) avec beaucoup de chaleur et de force, ainsi que la demoiselle, que vous saviez n'être pas ignorante sur l'article ...

Bénissons le Seigneur qui récompense ses serviteurs d'une manière bien opposée à celle du monde. Les pauvres d'Orléans ont perdu leur mère et tous les honnêtes gens une bonne et sincère amie. Elle est maintenant où elle soupirait d'être depuis longtemps. Je m'en suis réjoui véritablement dans le fond de mon coeur, in meo corde ...