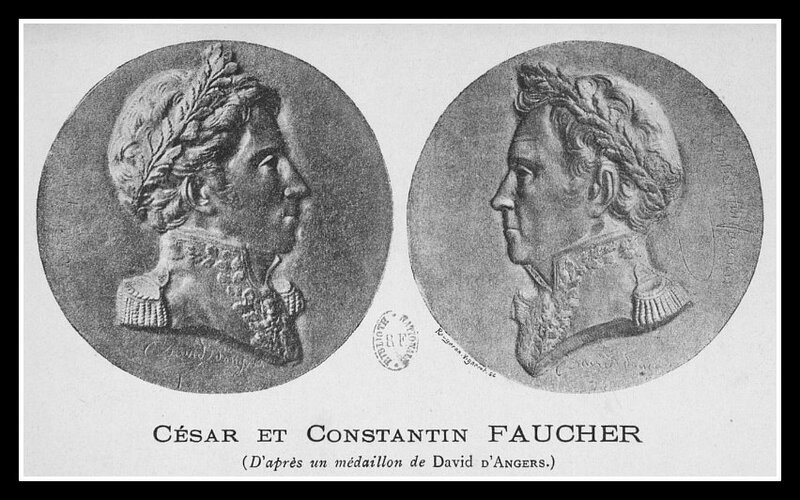

LES GÉNÉRAUX FAUCHER OU LES JUMEAUX DE LA RÉOLE (33)

LES FRERES FAUCHER, DE LA RÉOLE,

MORTS EN 1815,

VICTIMES DE LA FUREUR DES PARTIS

"Ces frères Faucher, dont l'histoire gardera le souvenir, dit une biographie des contemporains, eurent une naissance, une vie, une gloire, une mort et une destinée communes. Jamais peut-être le monde ne reverra le phénomène d'une âme partagée en quelque sorte entre deux corps parfaitement semblables ; de deux êtres humains, à qui il fut donné d'avoir les mêmes traits, les mêmes goûts, les mêmes succès, les mêmes malheurs, en un mot, la même existence physique et morale."

En 1733, Etienne de Faucher avait embrassé l'état militaire et, devenu officier supérieur sans acquérir beaucoup de goût pour le métier des armes. Il fut chargé d'affaires de France près la République de Gênes, premier secrétaire d'ambassade à la cour de Turin et, à la suite d'un désaccord avec ses chefs, il demanda un poste administratif en France. On le nomma commissaire ordinaire des guerres au département de Bordeaux et secrétaire du gouvernement de Guyenne.

Les Archives historiques contiennent de nombreux documents qui attestent les services rendus par Etienne de Faucher dans ses fonctions à l'intérieur. C'est pour l'en récompenser que lui furent conférés les titres de conseiller du roi et de chevalier des ordres de Saint-Michel et de Saint-Louis.

Le 26 novembre 1759, Etienne de Faucher se maria, à La Réole, avec Mlle Marie-Françoise-Constance Faugeroux, dont le père avait une étude de notaire à Floudès, commune située à trois kilomètres de La Réole, et possédait des propriétés dans les environs. Quelques années plus tard, sa fortune personnelle, qui était assez considérable, et les bénéfices de sa charge lui permirent d'acheter les deux fiefs privilégiés de Lesparre et de Caplebrey, près de Caudrot, à dix kilomètres de La Réole.

A la même époque, messire Durand de Laubessac lui vendit, dans la partie sud de La Réole, un terrain confinant à la rue de la Mar, sur les bords de la Garonne, et sur lequel il fit construire une maison où il vécut, avec sa famille, jusqu'à sa mort.

C'est dans cette maison que naquirent les deux jumeaux de La Réole, le 12 septembre 1760.

Ils furent ondoyés le lendemain et baptisés le 16 septembre 1762.

Voici la copie des pièces constatant ces deux cérémonies :

Les registres du clergé tenant lieu, à cette époque, d'état-civil, j'ai cru devoir reproduire ces deux extraits de ceux de l'église paroissiale de La Réole. On remarquera que les prénoms César et Constantin, avec lesquels les deux jumeaux sont toujours désignés dans l'histoire, ne figurent pas parmi ceux qui leur furent donnés à leur naissance. Ce n'est en effet que plus tard, au cours de leurs études et dans l'intimité, que les prénoms César et Constantin, remplacèrent les autres : ils devaient leur rester.

Je ne pense pas qu'il soit utile d'entrer dans beaucoup de détails sur leur enfance, leur jeunesse et leur éducation. Aussi bien, c'est dans leur conduite comme citoyens et soldats, dans leur vie privée et politique, qu'ils doivent être jugés, et il suffira de connaître de leurs premières années ce qui put exercer une influence sur les actes dont ils eurent la responsabilité.

Leur père, très partisan des idées préconisées par les philosophes du XVIIIe siècle sur les meilleurs modes d'éducation, les soumit de bonne heure à un régime sévère. Pour eux, les heures et la nature des occupations étaient l'objet d'une réglementation inexorable ; une grande part était réservée aux exercices physiques, et quelques-uns de ceux-ci, considérés par le père à la fois comme hygiéniques et récréatifs, étaient assez durs : c'est ainsi qu'il leur faisait faire de longues promenades, à travers les champs et les bois, légèrement vêtus, la tête et les pieds nus. Pour la nourriture, loin d'être traités en enfants de maison riche, ils n'avaient que des aliments très simples et très grossièrement préparés.

Et cependant, ainsi qu'il arrive très souvent aux enfants jumeaux, César et Constantin étaient d'une constitution débile et maladive. Constantin surtout se ressentit assez longtemps des difficultés qui avaient entouré le moment de leur naissance ; ses jambes étaient mal conformées et ses parents durent, jusqu'à sa huitième année, lui appliquer un appareil d'orthopédie pour les redresser.

Dans leur adolescence, grâce peut-être au genre d'éducation physique auquel ils étaient soumis, les deux jumeaux devinrent plus robustes et leur père put exiger d'eux une plus grande assiduité à leurs études.

Ils étaient intelligents et laborieux, et on a dit à tort qu'ils avaient montré peu de goût pour la littérature classique. Sans doute, la sévérité même du régime qu'on leur imposait était peu faite pour donner de l'attrait à leur travail. Mais il n'y a qu'à parcourir les nombreux écrits qu'ils ont laissés pour reconnaître qu'ils avaient des connaissances assez étendues et assez précises. La mythologie et l'histoire ancienne leur étaient familières et leur correspondance ainsi que leurs poésies abondent en citations et en réminiscences de l'antiquité.

Ils avaient de l'esprit, et si, quelquefois, leur conversation et leur style, généralement corrects, avaient plus de rudesse que d'élégance, si leurs idées étaient exposées avec plus de fougue que de logique, cela provenait du rude système d'éducation qu'ils avaient subi et, plus tard, de l'influence du métier des armes, plutôt que de leurs dispositions naturelles.

D'ailleurs, jusqu'à la Révolution, ils vécurent dans une société aristocratique, et l'influence de ce milieu aristocratique, et l'influence de ce milieu ne pouvait manquer de s'exercer sur la tournure de leur esprit. Ils y avaient acquis ce que l'on s'accorde à appeler la distinction des manières, une grande urbanité dans toutes leurs relations, et même un peu de recherche et d'affectation. Ce n'est que plus tard, lorsqu'ils eurent vécu dans les camps, lorsqu'ils eurent été mêlés aux évènements dont les chocs terribles et la rapidité vertigineuse ne laissaient pas toujours le temps de la réflexion et des précautions oratoires, ce n'est enfin que lorsqu'ils eurent ressenti les atteintes de la calomnie et de la haine, qu'une légère âpreté apparut quelquefois dans l'expression de leurs pensées.

Et qui dont n'aurait pas été aigri, plus qu'ils ne le furent jamais, par l'ingratitude de tous ceux auxquels ils avaient fait du bien, par l'injustice de ceux auxquels ils n'avaient jamais fait de mal ?

Il faut être de mauvaise foi ou aveuglé par l'esprit de parti pour ne pas convenir que, jusqu'au dernier moment de leur vie, même lorsqu'ils ne leur fut plus possible de conserver le moindre espoir dans l'équité de leurs ennemis, la moindre illusion sur le sort que leur réservaient les bourreaux qui furent leurs juges, ils gardèrent le plus grand calme, la plus parfaite sérénité, et que, dans leur correspondance officielle ou amicale, jusqu'à l'heure de leur mort, on ne trouve nulle part la trace de la plus légère rancune, de la plus petite animosité qui eussent cependant été bien excusables.

De bonne heure, ils s'enthousiasmèrent pour les oeuvres de Voltaire et, de son commerce, ils gardèrent particulièrement un peu de causticité à signaler les travers et les ridicules ; ce qui, dans leur petite ville, leur suscita de mesquines et sourdes inimitiés. Ceux qui ne leur pardonnèrent jamais d'avoir déserté la classe aristocratique où ils étaient nés, au milieu de laquelle ils avaient été élevés, pour adopter les principes de la Révolution, ne manquèrent pas de les rendre solidaires de toutes les attaques du grand philosophe contre la société et la religion. Non seulement on les accusa de mobilité, d'irréflexion, d'athéisme, mais encore on les considéra comme dangereux parce qu'ils s'étaient passionnés pour les idées nouvelles dont la réalisation menaçait de ruine le vieil édifice social et, dans les haines qui naquirent de là contre eux, on trouve déjà une explication de ces lâches abandons, de ces paroles ou de ces silences perfides qui devaient les perdre, à l'heure où la réaction triompha.

De bonne heure, ils s'enthousiasmèrent pour les oeuvres de Voltaire et, de son commerce, ils gardèrent particulièrement un peu de causticité à signaler les travers et les ridicules ; ce qui, dans leur petite ville, leur suscita de mesquines et sourdes inimitiés. Ceux qui ne leur pardonnèrent jamais d'avoir déserté la classe aristocratique où ils étaient nés, au milieu de laquelle ils avaient été élevés, pour adopter les principes de la Révolution, ne manquèrent pas de les rendre solidaires de toutes les attaques du grand philosophe contre la société et la religion. Non seulement on les accusa de mobilité, d'irréflexion, d'athéisme, mais encore on les considéra comme dangereux parce qu'ils s'étaient passionnés pour les idées nouvelles dont la réalisation menaçait de ruine le vieil édifice social et, dans les haines qui naquirent de là contre eux, on trouve déjà une explication de ces lâches abandons, de ces paroles ou de ces silences perfides qui devaient les perdre, à l'heure où la réaction triompha.

Le 1er février 1771, César et Constantin furent admis comme cadets aux chevau-légers de la garde, sur la recommandation du général de Bonsol, ami de leur père, et dont la famille habitait aux Esseintes, commune située à quatre kilomètres de La Réole.

Les deux frères, dont les nombreux bienfaits furent si facilement oubliés plus tard par tous ceux qui en avaient été comblés, se souvinrent, eux, de l'amitié qui avait uni leur famille à celle du général de Bonsol et de l'appui que ce dernier avait donné à leur père pour les faire admettre aux chevau-légers. Lorsque le général de Bonsol fut forcé, pendant la Révolution, de quitter précipitamment son pays natal, ils ne l'abandonnèrent point et l'aidèrent au contraire avec fidélité et discrétion. Au moment de la Terreur, le frère du général habitait encore aux Esseintes : grâce à la protection des deux jumeaux, il ne fut nullement inquiété et ce n'est qu'après leur départ pour la Vendée, à la tête des Enfants de La Réole, qu'il dut fuir la maison paternelle.

Le père des deux cadets, par une faveur toute spéciale, obtint de les garder auprès de lui, et ce n'est qu'au mois d'août 1780, qu'ayant été nommés officiers au régiment de dragons de Boufflers, ils rejoignirent leur corps pour entrer dans le service actif.

Leur passage aux dragons de Boufflers ne fut marqué par aucun évènement important. Ils étaient très aimés et écoutés par leurs subordonnés, pour leur douceur et leur équité, très appréciés et estimés par leurs chefs et leurs camarades pour leur intelligence, leur loyauté, la sûreté de leurs relations. Afin de se faire reconnaître des uns et des autres, ils étaient obligés de porter une fleur différente à l'une des boutonnières de leur uniforme, tant cette ressemblance qui avait souvent trompé leurs parents eux-mêmes était parfaite. Dans la suite, quand ils eurent atteint leur complet développement physique, Constantin fut d'une taille un peu inférieure à celle de César et les traits du premier devinrent un peu plus rudes que ceux de son frère, comme aussi sa démarche un peu plus raide. Mais leur ressemblance, étonnante et rare même chez des jumeaux, persista toujours, surtout dans le geste et dans le timbre de la voix.

La monotonie de la vie de garnison, le contact permanent d'officiers dont la plupart, insouciants du lendemain, ne partageaient pas leurs préoccupations, qui ne voyaient pas s'amonceler l'orage prochain, n'étaient pas pour développer chez les deux frères l'amour du métier des armes. Aussi, afin de remplir les grands vides d'une existence peu conforme avec leurs goûts et leurs espérances, ils poursuivirent des études spéciales et travaillèrent le droit.

Leur avancement fut régulier et lorsqu'ils quittèrent le régiment, en 1788, ils étaient capitaines, grade alors fort envié, même par les fils des familles les plus titrées et les plus protégées.

Le père des deux jumeaux était mort en 1781. Vers la fin de sa vie, il n'avait pas vu sans inquiétude et sans regret ses fils rompre avec l'aristocratie, adopter avec ardeur les idées libérales et se montrer prêts à se jeter dans un mouvement social et politique qui donnerait satisfaction à leurs tendances. Toutefois, le profond respect qu'ils professaient pour leur père leur avait toujours imposé une grande modération.

Le père des deux jumeaux était mort en 1781. Vers la fin de sa vie, il n'avait pas vu sans inquiétude et sans regret ses fils rompre avec l'aristocratie, adopter avec ardeur les idées libérales et se montrer prêts à se jeter dans un mouvement social et politique qui donnerait satisfaction à leurs tendances. Toutefois, le profond respect qu'ils professaient pour leur père leur avait toujours imposé une grande modération.

Mais, lorsque la Révolution éclata, ils n'hésitèrent pas à se déclarer ouvertement. Reçus avocats, ils employèrent, auprès de leurs concitoyens, toute la force de leur parole, toute la chaleur de leur enthousiasme patriotique, pour répandre et faire aimer les grands principes de la régénération qui commençait. Ils acquirent rapidement de l'influence à La Réole, et dans la contrée, en même qu'ils achevèrent de s'aliéner la noblesse. Aussi semblaient-ils désignés pour représenter le tiers-état dont ils avaient chaudement défendu les intérêts. Mais, leur origine, leur jeune âge, leurs alliances et quelques relations que des convenances de famille leur avaient fait conserver avec quelques nobles (quoiqu'ils eussent supprimé la particule de leur nom), éloignèrent d'eux, au début, certains suffrages qui se portèrent sur des hommes plus éprouvés et d'un âge plus mûr.

Ils n'en continuèrent pas moins à applaudir aux évènements, aux premières réformes accomplies, à en faire comprendre les bienfaits à leur concitoyens. Bientôt s'offrit à eux une occasion de donner des preuves de leur mérite et de leur dévouement. ...

Des diverses parties de la Guyenne et de l'Agenais allaient être formés plusieurs départements. Bordeaux et Agen, naturellement désignées pour être les chefs-lieux de deux d'entre eux, firent tous leurs efforts pour conserver la plus grande étendue des provinces dont elles avaient été les capitales, particulièrement sur la portion du territoire qui forme aujourd'hui les confins des départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne.

C'est alors que La Réole et Bazas intervinrent pour proposer au Comité de former un département intermédiaire avec leur territoire.

Les frères Faucher furent chargés par leur ville natale d'aller appuyer cette proposition. Ils s'acquittèrent brillamment de cette mission et, secondés par la députation, ils avaient fait adopter le principe du projet, lorsque, ainsi qu'il fallait s'y attendre, la prétention de La Réole et de Bazas d'être chacune chef-lieu du nouveau département, vint en empêcher la réalisation. On ne put s'entendre, et le Comité de l'Assemblée le repoussa définitivement.

C'est avec un vif regret d'avoir vu leur zèle échouer que les frères Faucher rendirent compte de leur mission à leurs concitoyens dans des où éclatent les preuves de leur profond dévouement.

Ces lettres prouvent aussi que, pendant leur séjour à Paris, ils s'étaient créé d'importantes relations, notamment avec Necker, dont ils déplorèrent la chute, ainsi que la majorité de la nation, et qui, redevenu ministre, leur manifesta publiquement son désir et son espoir de les voir élire à l'Assemblée législative.

Après l'arrestation du roi à Varennes, les deux frères rentrèrent à La Réole.

Au mois de novembre 1791, les deux jumeaux se présentèrent aux élections municipales : Constantin fut élu maire et César président de l'Administration du district. En même temps, César était élu commandant de la garde nationale.

A la première séance du Conseil municipal qu'il présida, Constantin prononça l'allocution suivante :

"Le peuple a tout fait pour moi et je n'ai rien fait pour le peuple. En m'élevant à ce poste d'honneur, il y a placé l'enfant des patriotes, et son affection, aussi prévoyante que tendre, l'a entouré des meilleurs citoyens. Il a voulu, messieurs, que je trouvasse en vous tout ce qui manque à ma jeunesse : la maturité des réflexions, la prudence du jugement et cette expérience à qui rien ne supplée et qui supplée à tant de choses.

Mais, en vous demandant des conseils que vous me devez, puisque le peuple vous a faits mes tuteurs, j'appellerai l'avis de tous les citoyens ; car ma religion à moi est que nous sommes en même temps les ministres de la loi, les organes des besoins et de la volonté du peuple. Nous tendons ensemble au même but, la félicité publique, et elle sera le résultat de nos efforts communs.

Je demanderai à mes concitoyens de ne pas oublier que l'adoption qu'ils font aujourd'hui de moi me donne des droits à leur indulgence, quand je ne mettrai pas de bornes à mon dévouement. Quant à vous, messieurs, ils vous devront le calme, le repos, la sécurité et tous les avantages d'une bonne administration."

Ces idées, les deux frères les mirent scrupuleusement en pratique dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Toujours soumis à la volonté du peuple, n'agissant que dans l'intérêt public, ils ne cessèrent, avec la plus grande modestie, de donner des preuves de leur zèle et de leur dévouement pour leurs concitoyens. Par leur esprit conciliant et équitable, ils aplanirent souvent les difficultés, évitèrent de nombreux procès entre leurs concitoyens, toujours prêts à les aider de leurs conseils et de leur bourse.

Ils avaient ainsi acquis une influence considérable qui, dans les circonstances de l'époque, devait leur attirer la suspicion des autorités supérieures, très jalouses de leurs prérogatives. En même temps, certaines rancunes de la noblesse épiaient l'occasion de les surprendre en défaut.

Elle se produisit à propos d'un mariage que Constantin célébra, au mois de février 1792, en se conformant à la nouvelle Constitution qui ne considérait l'union des époux que comme un contrat civil.

Le fait fut dénoncé au directoire du département qui prononça contre la maire de La Réole une suspension d'un mois, motivée sur ce que "si l'Assemblée législative avait décrété de nouvelles formalités pour les actes de l'état civil, la loi qui devait les réglementer n'était pas encore promulguée". Par suite, ajoutait l'arrêté du directoire du département, "l'autorité supérieure était forcée de réprimer un écart qui offensait la loi, qui faisait gémir les bons citoyens et mettait la tranquillité publique en péril."

Il est à peine besoin de dire que les deux mariés que Constantin avait unis constitutionnellement, considéraient leur contrat comme très valable et ne songèrent jamais à réclamer contre l'illégalité dont le taxait le directoire du département.

En réponse à cette taquinerie, des protestations indignées furent rédigées par les électeurs des deux frères, et Constantin, cédant à leurs sollicitations, les envoya à l'Assemblée législative avec un récit très digne et très exact du fait incriminé.

L'Assemblée "considérant que la loi organique sur les actes de l'état civil allait être très prochainement mise en discussion, et que le mariage visé avait été accompli dans les formes qu'elle proposait", passa à l'ordre du jour. - Constantin obtenait ainsi pleine satisfaction ; mais il avait, pendant le conflit, manifesté l'intention, quelle qu'en fût l'issue, de ne pas reprendre ses fonctions de maire. Il céda cependant aux instances de ses concitoyens.

Ce fut une fête à La Réole. Un cortège nombreux et enthousiaste reconduisit Constantin à la mairie, et cette affaire, qui couvrit de ridicule ceux qui l'avaient suscitée ou approuvée, eut pour résultat d'augmenter la popularité des deux jumeaux.

Ils continuèrent à propager les idées libérales, se consacrant sans réserve aux intérêts de leurs concitoyens, et ils ne cessèrent leurs fonctions qu'à la mort de Louis XVI.

A ce moment, quoique toujours et plus que jamais très fermement attachés aux principes de la Révolution, ils se démirent de leurs fonctions, plaignant le sort du roi et blâmant son supplice.

De quelque façon qu'on apprécie la conduite des frères Faucher dans cette circonstance, on doit convenir qu'ils donnaient un rare exemple de courage civil.

Ils faillit bientôt leur coûter la vie. ...

Devant le danger grandissant, des colonnes de Volontaires se dirigèrent sur la Vendée, pendant que Kléber, avec 10.000 Mayençais, venait au secours des généraux incapables qui avaient jusqu'alors dirigé les opérations.

C'est dans le bataillon qui prit le nom d'Enfants de La Réole, que les frères Faucher partirent, comme simples volontaires, pour aller combattre l'insurrection. ...

Dans la Vendée, leur conduite fut admirable ; ils montrèrent un entrain irrésistible, un rare courage ; chaque rencontre fut pour eux une occasion de se signaler et d'acquérir un nouveau grade. Habitués dès leur enfance à parcourir les champs et les bois par toutes les intempéries, ils étaient habiles à déjouer les plans des paysans, à éviter leurs embuscades, à deviner leurs desseins. Très écoutés par leurs compagnons d'armes, ils leur communiquaient cet élan qui, en campagne, est la première condition du succès.

Le 20 avril 1793, au combat de Fontenay, César venait d'être blessé, quand il vit Constantin tomber sous un coup de sabre. Il se précipite, couvre son frère de son corps, tient en respect les chouans qui s'acharnent contre lui et donne ainsi le temps aux bleus de les dégager.

Quelques jours plus tard, le 13 mai, les deux frères faisaient partie d'une colonne chargée d'attaquer la forêt de Vouvant pour en déloger un gros parti d'insurgés qui s'y était massé afin de protéger la route de la Châtaigneraie. A la tête de leurs cavaliers, tous deux les entraînaient par leur vigueur et leur audace. Tout à coup, Constantin, trois fois blessé, a son deuxième cheval tué sous lui. Pris sous le corps de sa monture, dans l'impossibilité de faire un mouvement, il va être criblé de coups. Mais, cette fois encore, César l'a vu tomber ; il vole à son secours, malgré douze blessures reçues depuis le commencement de l'action et qui s'ajoutent aux seize blessures des combats précédents ; déjà il a abattu trois chouans penchés sur Constantin et qui vont l'achever, lorsqu'il est lui-même renversé près du corps de son frère par une balle qui l'atteint en pleine poitrine.

A ce moment, les cavaliers qu'il commandait se précipitent dans une charge furieuse ; d'autres suivent leur mouvement et, en dégageant les deux jumeaux, contribuent à assurer la victoire aux républicains.

Après cette affaire, César écrivait, pour la raconter à sa mère, une lettre qu'il terminait ainsi : "La balle que j'avais reçue m'est arrivée revêtue des trois couleurs nationales, avec un morceau de mon habit, un de ma veste rouge et un de ma chemise. Ces trois couleurs l'enveloppaient encore à son extraction qui s'est faite sept jours après."

Les deux frères racontaient ainsi, à leur mère et à leurs amis, les aventures auxquelles ils étaient mêlés, dans des lettres spirituelles quoique très simples, où le récit de ce qui leur était personnel, même de leurs actes de bravoure, des sérieux dangers qu'ils avaient courus, était toujours fait brièvement et avec la plus parfaite modestie : ils pensaient avoir accompli leur devoir, rien de plus. On trouvait aussi, à chaque page de ces lettres, la preuve de cette profonde amitié, de ce touchant et inaltérable accord de sentiments qui unissaient les deux jumeaux, quelque chose comme un pressentiment réfléchi de ce qui les intéressait, même à l'insu l'un de l'autre.

On ne saurait trop le redire : dans ces deux existences si étroitement unies, y avait-il place pour une malsaine ambition ? Et cette union elle-même ne suffirait-elle pas à prouver qu'ils avaient d'autres vertus ?

Leur qualités militaires, leur bravoure, leurs actions d'éclat, leur avaient valu un rapide avancement : tous leurs grades leur furent donnés sur le champ de bataille. Simples volontaires au mois de février 1793, ils avaient été nommés : capitaines, le 3 mars ; adjoints à l'état-major de l'armée, le 20 avril ; adjudants généraux chefs de bataillon, le 21 juin ; généraux de brigade le 27 septembre.

Pendant leur séjour en Vendée, les frères Faucher s'étaient fait recevoir dans la Société des Amis de la Liberté et de l'Egalité de Niort. Ils assistaient aux séances autant que le leur permettait leur service. Ils y prononcèrent plusieurs discours empreints du plus pur attachement aux idées républicaines, du plus profond amour de la patrie.

Tout à coup, le 28 novembre 1793, le ministre de la guerre les suspendit de leur grade. Une dénonciation, partie de La Réole, les accusait d'être affiliés au Comité royaliste dit Autrichien, d'avoir fait l'éloge de Louis XVI étant fonctionnaires publics, d'avoir plaint le sort des Girondins.

Après les explications qu'ils fournirent aux représentants du peuple en mission à Niort, ceux-ci les maintinrent à leur poste.

Ils rejoignirent leurs brigades, se signalèrent au combat de Bressuire où ils reçurent tous deux de nouvelles blessures qui nécessitèrent leur transport à Saint-Maixent.

Ils étaient dans cette ville lorsque le 1er janvier 1794, ils furent arrêtés, par ordre du représentant Laignelot. Cette fois, les mêmes délations avaient été adressées, de La Réole, à la Société des Jacobins de Paris qui avait chargé le Comité de surveillance de Rochefort de faire une enquête. Gardés à vue à Saint-Maixent, ils furent conduits à Rochefort dès que l'état de leurs blessures le permit, et traduits devant le "Tribunal révolutionnaire."

D'énergiques et élogieuses protestations contre leur arrestation les y accompagnèrent.

Devant le tribunal de Rochefort, il leur fut facile de démontrer l'absurdité du chef d'accusation qui les représentait comme affiliés au Comité royaliste, dit Autrichien.

Mais on les accusait aussi d'avoir plaint le sort de Louis XVI. - Ils n'hésitèrent pas à le reconnaître et, devant le jugement de l'histoire, ils osèrent déclarer, devant le tribunal de Rochefort ; "qu'en demandant la mise en jugement du roi, les Montagnards avaient pris la violence pour le signe le plus certain de la sincérité du patriotisme ; que la Convention n'avait ni le droit, ni la mission, ni le pouvoir de juger Louis XVI, pour des faits antérieurs à la déchéance ; que si, au point de vue du droit rigoureux, Louis XVI était coupable, on ne pouvait le juger équitablement sans tenir compte de son origine, de son éducation, des idées qu'il avait reçues, du monde où il avait vécu ; qu'enfin sa condamnation à mort n'était pas politique, car elle exciterait l'effroi et la pitié et aliénerait bien des sympathies à la Révolution. Ils ajoutaient, avec raison, que ni la masse de la nation, ni l'armée n'avaient exigé la mort de Louis XVI".

Contre l'évidence des preuves qui se produisirent à sa barre, cet aveu suffit au tribunal révolutionnaire de Rochefort pour établir l'hostilité des deux frères à la Révolution ; ils furent condamnés à mort.

Affaiblis par leurs blessures, ils marchèrent cependant d'un pas ferme à l'échafaud ; déjà ils en gravissaient les degrés lorsque le représentant du peuple Lequinio donna l'ordre de suspendre l'exécution.

Le procès fut révisé, l'arrêt du tribunal de Rochefort cassé, et les frères Faucher réintégrés dans leur grade.

Robespierre était tombé et une réaction irrésistible s'était rapidement produite contre le régime de la Terreur. Au nombre des mesures nécessaires, l'abolition des lois sur le maximum s'imposait. Mais, comme il arrive toujours, la brusque substitution d'une saine doctrine économique à des erreurs funestes eut momentanément de terribles résultats.

Le cours des assignats n'étant plus forcé, les marchands en profitèrent pour exiger les paiement en numéraire et, abusant de la liberté qui était rendue au commerce, ils rançonnèrent effroyablement le public. Bientôt, la cherté de toutes choses devint excessive et jamais, depuis le commencement de la Révolution, on n'avait eu à souffrir autant de privations. Sur plusieurs points du territoire, il y eut une véritable famine et, dans les arrondissements de La Réole et de Bazas, elle prit des proportions effrayantes.

César fut député auprès des Comités du gouvernement pour demander des secours : il obtint 40.000 livres. Cette somme eût été insuffisante si les deux frères n'avaient pas pu, grâce à leur fortune personnelle, faire au loin d'immenses achats de céréales qui épargnèrent à leur pays natal les horreurs du fléau. Dans cette circonstance, comme dans tant d'autres, ils donnèrent largement, sans compter, à leurs adversaires, à leurs ennemis même, à tous ; à beaucoup, qui bientôt devaient élever contre eux les plus infâmes accusations, ourdir les plus odieux mensonges.

Ils s'appliquèrent aussi, et on en verra les preuves à propos de leur procès, à faire disparaître les traces que la Terreur avait laissées dans la contrée ; leur influence fit obtenir aux uns la liberté, à d'autres la restitution de leurs biens. Et parmi ceux dont ils furent ainsi les bienfaiteurs, plusieurs vinrent déposer contre eux devant le Conseil de guerre, non seulement en étouffant tout sentiment de reconnaissance mais encore en les calomniant.

Les deux frères, très absorbés par leurs affaires privées, souvent retenus par leurs blessures sur un lit de douleur, traversèrent la période du Directoire sans remplir aucune fonction publique.

Ils s'occupaient beaucoup d'agriculture. Ils avaient acheté, en 1795, dans le canton de Pellegrue, au prix de 21.000 livres, le vaste domaine de Boirac, sur lequel s'élevait une ancienne habitation seigneuriale. Ils s'y intéressaient vivement aux travaux des champs, aux améliorations à leur apporter, trouvant un grand charme, qu'ils exprimaient avec enthousiasme, dans le calme de la campagne qui contrastait si vivement avec l'agitation de leur vie politique.

L'auteur a connu, à La Réole et dans les environs, plusieurs personnes dont les parents avaient été les fermiers ou les domestiques des deux jumeaux, sur leurs diverses propriétés. Tous se rappelaient leur avoir entendu vanter la bienveillance et la justice de leurs maîtres, leur générosité surtout ; les deux frères, par de nombreux legs, leur en avaient donné une dernière preuve au moment de leur mort.

Leur fortune, quoique considérable, avait été entamée par leur bienfaisance inépuisable, particulièrement pendant la famine de 1794, et par deux affaires malheureuses : l'achat du parc de Saint-Ferme et la faillite de la Banque territoriale.

Un vol considérable commis dans cette banque en nécessita la liquidation. Les deux frères avaient un grand nombre d'actions ; pour les garantir, ils avaient engagé leurs propriétés. Responsables vis-à-vis des tiers en qualité d'administrateurs de la banque, ils les désintéressèrent tous, sans procès, sans la moindre difficulté.

Est-il besoin de faire ressortir cette honnêteté rare d'hommes aussi loyaux en affaires qu'en politique ?

En 1803, le parc de Saint-Ferme, dont Constantin s'était rendu acquéreur en 1796, fut l'occasion d'un procès dans lequel les deux frères devinrent l'objet d'accusations les plus graves.

La jalousie et la haine les exploitèrent habilement contre eux et, bien qu'après de longs débats, après plusieurs jugements, ils en soient sortis, non seulement sans que leur honorabilité fût atteinte, mais encore en faisant éclater les machinations odieuses dont ils auraient pu être victimes, l'opinion publique, travaillée par leurs ennemis, égarée par des influences nouvelles, ne connaissant pas d'ailleurs les détails exacts de faits qu'on dénaturait à plaisir, s'en préoccupa pendant plusieurs années en les interprétant de diverses façons. ...

César et Constantin conservèrent leurs fonctions de Conseiller général et de sous-préfet aussi longtemps que dura la République. Mais, lorsque Napoléon quitta la dignité de premier consul pour prendre la couronne impériale, ils donnèrent leur démission et rentrèrent dans la vie privée.

César et Constantin conservèrent leurs fonctions de Conseiller général et de sous-préfet aussi longtemps que dura la République. Mais, lorsque Napoléon quitta la dignité de premier consul pour prendre la couronne impériale, ils donnèrent leur démission et rentrèrent dans la vie privée.

César, pendant l'Empire, vécut beaucoup à Paris, tandis que Constantin se consacra presque entièrement à leurs propriétés, surtout au domaine de Boirac, pour l'amélioration duquel il était en relations suivies avec les meilleurs agronomes.

Leur soeur, Constance, demanda, à cette époque, que le partage des biens de la famille fût établi. L'inventaire dressé à cette occasion faisait ressortir à 600.000 francs leur fortune, autrefois beaucoup plus considérable. Le domaine de Saint-Ferme ne figurait pas dans cet inventaire.

Ils vivaient dans la retraite au moment de l'invasion de 1814. Quand les Anglais pénétrèrent dans le département de la Gironde, les deux frères se mirent à la tête des habitants de La Réole pour défendre leur ville natale. Le pays était déjà livré lorsque, par haine des envahisseurs, les deux patriotes tentèrent encore un audacieux coup de main en enlevant les postes placés à Saint-Macaire par lord Dalousie. Arrêtés, ils auraient été fusillés par les Anglais, sans l'intervention, du maréchal Marmont, duc de Raguse, qui avait pour eux une très grande sympathie et la plus haute estime.

Ils avaient reçu à plusieurs reprises des offre de la part des royalistes, pour favoriser le retour des Bourbons, parce qu'en les voyant se démettre de leurs fonctions le jour de la proclamation de l'Empire, on avait cru trouver en eux des adversaires du gouvernement de Napoléon. Mais ils repoussèrent toutes les démarches faites dans ce sens, refusant énergiquement de s'associer à tout mouvement qui n'aurait pas pour but de repousser les ennemis de la France, offrant même, en 1814, de se charger de la défense d'une partie de la contrée.

Cette attitude patriotique les fit considérer, pendant la première Restauration, comme des révolutionnaires ardents et des bonapartistes incorrigibles, et même elle devait leur être imputée à crime en 1815. D'autant plus qu'au retour de l'île d'Elbe, ils demandèrent à reprendre du service et firent tous leurs efforts pour tourner l'opinion de leurs concitoyens en faveur du gouvernement des Cent Jours.

César fut nommé membre de la Chambre des représentants et Constantin fut élu maire de La Réole. En outre, le 14 juin 1814, tous deux furent mis à la disposition du général Clausel, avec lequel ils étaient liés depuis longtemps et qui commandait la division militaire de Bordeaux, pour être employés en qualité de maréchaux de camp à l'armée des Pyrénées-Occidentales.

Leurs ennemis, à cette époque et après leur mort, ont vainement essayé de tirer parti contre eux de ces apparentes contradictions dans leur conduite. Ainsi qu'ils en protestèrent devant le conseil de guerre, leur passé ne permettant pas de douter de leurs intentions, lorsqu'ils se déclarèrent pour Napoléon, à son retour de l'île d'Elbe, ils ne faisaient pas une adhésion tardive à l'homme néfaste qu'ils avaient refusé de servir à dater du jour où ils avaient reconnu les dangers de son insatiable ambition, à cet empereur auprès duquel ils auraient pu avoir une brillante position, à l'époque où il était à l'apogée de sa gloire. Non ; mais, avant tout, ils voyaient les périls de la patrie ; ils la voulaient libre et ils craignaient de la voir retomber aux mains des envahisseurs ou sous le joug de l'ancien régime.

Dumoulin, ce substitut de la République qui avait poursuivi Constantin pour l'affaire du parc de Saint-Ferme ; qui, devenu procureur du roi sous la première Restauration, devait l'être encore sous la seconde et poursuivre de nouveau les deux frères ; Dumoulin n'avait-il pas accepté le titre de procureur impérial pendant les Cent Jours ? - Et Pirly, qui avait succédé à Constantin comme sous-préfet de La Réole, n'avait-il pas, dans les mêmes phases politiques, conservé ses fonctions ? - Pourquoi donc ces deux hommes qui, à certaines heures, furent plus royalistes que le roi, qui firent tant de mal aux deux jumeaux, n'avaient-ils pas suivi leur exemple, eux qui, deux fois, par conscience, s'étaient démis, en 1793 parce qu'ils désapprouvaient le supplice de Louis XVI, en 1804 parce qu'ils ne voulaient pas servir l'Empire ? ...

Après le désastre de Waterloo, le général Clausel déclara l'état de siège dans le département de la Gironde. Il donna à Constantin le commandement des arrondissements de Bazas et de La Réole, et chargea César de parcourir la contrée avec une colonne d'hommes dévoués, pour y maintenir la tranquillité.

Après le désastre de Waterloo, le général Clausel déclara l'état de siège dans le département de la Gironde. Il donna à Constantin le commandement des arrondissements de Bazas et de La Réole, et chargea César de parcourir la contrée avec une colonne d'hommes dévoués, pour y maintenir la tranquillité.

Le 12 juillet, la rentrée de Louis XVIII aux Tuileries fut connue à Bordeaux ; mais c'est seulement le 21 qu'y arrivèrent la nouvelle de la soumission de l'armée de la Loire et les premiers ordre du nouveau ministre de la guerre, Gouvion-Saint-Cyr. Un de ces ordres, daté du 16, mais dont la copie ne parvint à Constantin que dans la soirée du 21, enjoignait à tous les officiers généraux nommés par suite de l'état de guerre ou de l'état de siège, de cesser leurs fonctions, et de rentrer dans la position où ils étaient au 20 mars. Partout, en outre, le drapeau tricolore devait être remplacé par le drapeau blanc.

Le 22, à l'aube, Constantin, comme maire de La Réole, fit arborer le drapeau blanc. Le lieutenant de gendarmerie assistait à cette opération dont le procès-verbal fut remis aussitôt au sous-préfet, en même temps que la déclaration des deux frères qu'ils cessaient toutes fonctions. Arnaud de Peyrusse, maire avant le 20 mars, et qui n'avait pas été révoqué pendant les Cent Jours, reprit immédiatement la direction de l'administration municipale et fut reconnu, en cette qualité, par Constantin lui-même. Plusieurs heures après le dernier acte administratif de Constantin, quelques scènes de désordre se produisirent à La Réole, dont on essaya bientôt de faire retomber toute la responsabilité sur les deux jumeaux. Voici dans quelles circonstances :

La veille, le 21, deux bateaux portant, l'un une centaine de nègres d'un régiment colonial commandés par le sous-lieutenant Casimir Duclos, l'autre de vingt-trois hommes du 41e de ligne, commandés par le sous-lieutenant Warnet, passèrent, à la même heure, devant La Réole. Les deux détachements appartenaient à l'armée de Toulouse qui s'était débandée à l'apparition de la cocarde et du drapeau blancs. De la rivière ils aperçurent le drapeau tricolore qui flottait sur la maison des frères Faucher, puisqu'ils n'avaient point encore reçu l'ordre de cesser leurs fonctions et de faire arborer le drapeau blanc. A cette vue, ces soldats décidèrent de s'arrêter à La Réole. Une députation de quarante-cinq d'entre eux se rendit chez les jumeaux et les supplia de les conduire sous les couleurs à la défense de la patrie. Constantin leur donna des billets de logement et les engagea à attendre jusqu'au lendemain pour avoir le temps de prendre des ordres à Bordeaux. Mais, le soir même, il recevait la copie des ordres ministériels que lui transmettait le général Clausel.

Le lendemain, le 22, quand les soldats du 41e et les nègres virent les drapeaux blancs qui flottaient sur la sous-préfecture et la mairie, ils entrèrent en fureur, abattirent les drapeaux et les brûlèrent. Constantin les blâma de leur conduite, et, en présence de leur surexcitation, pour éviter de plus grands désordres, il leur conseilla d'aller rejoindre, dans la direction de Marmande, le chef de partisans Florian. Ils partirent et, chemin faisant, commirent des excès, tels que le pillage de la maison de Verduzan à Montagoudin.

Après le départ des soldats de Duclos et de Warnet, les drapeaux blancs avaient été rétablis et le calme était promptement revenu dans La Réole. Mais la nouvelle de cette scène de désordre, de cet acte de colère de quelques soldats débandés, était parvenue à Bordeaux, dénaturée et singulièrement exagérée ; on disait qu'à l'instigation des frères Faucher, La Réole s'était soulevée, que les représentants de l'autorité royale avaient été insultés, que la plupart des habitants refusaient de reconnaître Louis XVIII.

Le 24, une centaine de gardes royaux, sous le commandement de Johnston, arrivèrent à cheval de Bordeaux à La Réole ; sur leur route, ils avaient ameuté et entraîné quelques paysans de l'arrondissement de Bazas. Ils agissaient sans ordres, mus seulement par leur zèle pour les Bourbons et par leur haine contre les républicains. La ville était dans le plus grand calme lorsqu'ils y pénétrèrent au galop de leurs chevaux, le sabre au clair, aux cris de : A bas les brigands Faucher ! A bas les généraux de La Réole ! Il faut les tuer ! Les deux frères s'enfermèrent dans leur maison, avec quelques amis sûrs et quelques domestiques.

Malgré les assurances données par le maire dans cette lettre, toute la journée et toute la soirée du 24 furent remplies de violentes scènes de désordre, de vexations de tout genre, provoquées et commises par les gardes royaux. Leur arrivée avait bouleversé La Réole. La population de cette ville était, au fond, parfaitement libérale et attachée aux principes de la Révolution ; mais les ambitions déçues, les ressentiments nés au milieu de la tourmente, les rancunes créées par le despotisme de l'Empire, le tout aidé par une ardeur exaltée, chez quelques-uns, pour le nouveau gouvernement, ou par les fauteurs de troubles stipendiés par le parti royaliste, trouvaient une occasion d'éclater, de prendre une revanche : c'était le commencement d'une réaction aveugle et cruelle.

Les deux frères crurent devoir informer confidentiellement le général Clausel de ce qui se passait autour d'eux, par la lettre suivante qui était adressée à l'ami plutôt qu'au supérieur hiérarchique :

"GÉNÉRAL,

Vous commandez encore, et jusqu'au dernier moment nous vous rendrons compte de la situation des contrées que vous aviez confiées à notre commandement.

Nos fonctions de général cessèrent avec la journée du 21 juillet.

Le 22, à l'aube, conformément à votre ordre, le drapeau blanc fut arboré par mes soins, comme maire de La Réole. Quelques heures après, je déclarai par écrit au sous-préfet que je tenais à honneur d'avoir été élu maire de La Réole, mais que dès ce moment, je cessais mes fonctions de maire provisoire, parce que n'y ayant plus de danger, je ne voulais pas remplir des fonctions arbitrairement déléguées par le préfet.

Peu après, les drapeaux blancs furent abattus par des militaires d'un corps en marche, qui allèrent auparavant en prévenir le sous-préfet.

Ces militaires ont sans doute fait une faute ; mais, général, jugez de l'influence de leur erreur ! A l'apparition de la cocarde et du drapeau blancs, l'armée de Toulouse s'est débandée. Plusieurs militaires arrivant sur des bateaux, ayant vu, le 21, flotter sur notre maison un grand drapeau tricolore, s'y rallièrent, et une députation de quarante-cinq sous-officiers vint en leur nom me demander de les conduire sous ces couleurs au service de la patrie. "Nous voulons mourir pour elle" me disaient-ils ... Puis les larmes tombaient sur leurs galons. En me voyant dans l'impossibilité de leur parler par ma trop grande émotion, ils me pressèrent dans leurs bras ; les uns me touchaient les mains, d'autres mes habits ... Général, ce ne sont pas là de mauvais Français.

De nombreux soldats, une armée, se serait ralliée ici dans ces derniers moments ; mais ouvertement, officiellement, on met en usage tous les moyens de dissoudre nos corps militaires. Des hommes revêtus d'uniformes, dits gardes royaux, sont arrivés, le lundi 24, à La Réole, et, de concert avec les autorités constituées, ils disent aux divers détachements de militaires : "Notre bon roi n'a plus besoin d'armée ; c'est un bon père, il vous renvoie chacun dans vos familles. Recevez une feuille de route, et on va vous fournir le logement et de la nourriture." - C'est ce qui est fait sur-le-champ. Par ce moyen, nous voyons régulièrement licencier, à La Réole, l'armée de Bayonne, une partie de celle de Toulouse, et de nombreux détachements de celle de Bordeaux.

Les faits des hommes, dit gardes royaux, ne se bornent pas là. Nous mettons sous cette enveloppe les lettres que nous avons écrites au maire de La Réole, le 24 et le 25, vous y verrez la violation des domiciles, les excès commis sur des citoyens. Nous apprenons que des scènes semblables ont eu lieu à Bordeaux.

Ces dits gardes royaux ont à leur tête le fils unique d'un sieur D...and, (C'est Johnston qui commandait) employé de la régie de l'enregistrement à Bordeaux, et attaché à la maison du duc d'Angoulême ; avec lui sont, entre autres, le fils unique du sieur Menou, de Cassueil, près La Réole ; les autres sont plus connus à Bordeaux qu'ici.

Le sieur D...and, à cheval à la tête de sa troupe, crie tout haut en parcourant les rues qu'il est venu avec ses amis pour enlever les généraux Faucher, morts ou vifs. Leurs complices sont Durant-Laubessac et Durand-Levison, cousins du sous-préfet.

Dans cet état de choses, notre maison est réellement en état de siège ; et, au moment où nous écrivons, nos armes sont là ; nos avenues éclairées, et le corps de la place en défense, et nous ne craignons pas la désertion de la garnison de la place.

Cet état respectable est respecté par ces messieurs, qui attaquent, frappent des hommes faibles, des enfants.

Le sous-préfer Pirly est l'âme de ce mouvement de crime et de désorganisation ; c'est lui qui, par le moyen de MM. Duhamel de Castets, a fait venir ici, le 24, des bandes de paysans armés, appelés des arrondissements voisins ; c'est lui qui a appelé les dits gardes royaux ; c'est lui qui ouvertement les pousse en avant ; et comme les amis du préfet Fauchet doivent avoir une conduite analogue, chacun dans l'ordre de ses fonctions, son ami Dumoulin, procureur du roi, et son substitut Montaubric, viennent de lancer un mandat d'amener pour prévention de crime, non pas contre les criminels qui ont tenté d'assassiner le sieur Albert, qui ont frappé sa fille, foulé aux pieds la dame Peyroulet, etc., etc., mais contre G. Dubois, vigneron, qui a commis le crime épouvantable de dire hautement "que l'état actuel n'était que passager, et que les amis de la patrie triompheraient ; qu'il l'avait lu dans un livre ancien."

Ces messieurs, dits gardes royaux à cheval grossis des gardes royaux de ces contrées, ne s'élèvent pas à plus de cent chevaux ; nous enlèverions ces messieurs, et comprimerions leurs satellites ; ce serait l'affaire de deux heures en plein midi, avec les seules forces que notre population bonne nous donne ; mais nous craignons que cet acte de juste défense ne puisse être le signal de la guerre civile, ou au moins ne contrarie les dispositions de notre général, spécialement encore chargé de tout ce qui tient à l'ordre public. Nous vous aurions une grande obligation si vous nous disiez quelle est la marche que nous devons tenir dans cet état de crise pour être en aide à la patrie en souffrance.

Cette lettre vous est remise par un patriote de confiance.

Nous sommes, etc.

Le Général C. FAUCHER

à La Réole, le 27 juillet 1815."

Cette lettre, qui était, il faut le répéter, une confidence amicale et non une pièce officielle, partit pour Bordeaux, le 27, dans la soirée.

Le capitaine de la gendarmerie du département de la Gironde est requis de faire, dans la maison des sieurs César et Constantin Faucher, de la ville de La Réole, les perquisitions nécessaires pour s'assurer si elle renferme une réunion d'individus armés, ou un dépôt d'armes

Le 31 juillet, vers une heure de l'après-midi, le capitaine Maury, commandant la gendarmerie royale du département de la Gironde, arrivait à La Réole, et se présentait aussitôt chez les frères Faucher avec trente gendarmes, un détachement de soixante-dix Espagnols et une centaine de gardes nationaux qui cernèrent la maison et en gardèrent toutes les issues, d'ailleurs toutes ouvertes à leur arrivée. Le capitaine de gendarmerie, assisté par l'adjoint Lavaissière, visita minutieusement les cours, le jardin, les chambres, les écuries, les greniers, les meubles, les placards. Les deux frères étaient présents à ces stupéfiantes perquisitions, avec quatre de leurs domestiques, un homme et trois femmes, et trois enfants, dont un neveu et une nièce. C'étaient là tous les individus armés, annoncés par l'arrêté du préfet.

Le 31 juillet, vers une heure de l'après-midi, le capitaine Maury, commandant la gendarmerie royale du département de la Gironde, arrivait à La Réole, et se présentait aussitôt chez les frères Faucher avec trente gendarmes, un détachement de soixante-dix Espagnols et une centaine de gardes nationaux qui cernèrent la maison et en gardèrent toutes les issues, d'ailleurs toutes ouvertes à leur arrivée. Le capitaine de gendarmerie, assisté par l'adjoint Lavaissière, visita minutieusement les cours, le jardin, les chambres, les écuries, les greniers, les meubles, les placards. Les deux frères étaient présents à ces stupéfiantes perquisitions, avec quatre de leurs domestiques, un homme et trois femmes, et trois enfants, dont un neveu et une nièce. C'étaient là tous les individus armés, annoncés par l'arrêté du préfet.

Après cinq heures de perquisitions le capitaine de gendarmerie dressa le procès-verbal suivant :

Aujourd'hui, trente et un juillet mil huit cent quinze, à une heure après midi, nous, Pierre Maury, capitaine commandant la gendarmerie royale du département de la Gironde, agissant en vertu d'un arrêté de M. le préfet du même département, en date du 29 du dit mois, étant en compagnie de M. Lavaissière, adjoint de la mairie de La Réole, que nous avons requis à cet effet, nous sommes transportés au domicile de MM. César et Constantin Faucher, citoyens français, domiciliés à La Réole, rue de la Mar, pour leur donner communication dudit arrêté ordonnant de faire perquisition dans leur maison pour s'assurer si elle ne renferme pas des individus armés ou un dépôt d'armes.

Où étant, nous avons requis lesdits MM. Faucher de tenir fermées les portes de leur maison afin que personne n'y entrât ni n'en sortît sans notre autorisation ; comme aussi d'avoir à nous présenter toutes les personnes qui sont actuellement dans leur maison, à quoi ils ont déféré ; et à l'instant ils ont fait paraître devant nous un domestique mâle, appelé Jean Peytraud, âgé de vingt ans ; Marguerite Riché sa femme, Anne Peytraud sa soeur, autre Peytraud également sa soeur, Jean Lussaud, âgé de onze ans, Mlle Anaïs Faucher et Jean-Jacques Bruno Faucher, nièce et neveu desdits sieurs Faucher.

Interpellés de nous déclarer s'ils n'ont pas d'autres personnes dans leur maison, ils ont répondu négativement, nous observant néanmoins qu'ils ont encore deux domestiques mâles, lesquels sont, en ce moment, dans leur château de Boirac, commune de Pellegrue.

Nous avons invité ensuite MM. Faucher à nous présenter toutes les armes qui sont dans leur maison, à quoi ils ont obtempéré en faisant porter devant nous dans une chambre basse, servant de salle à manger, celles dont le détail suit :

1° Deux fusils doubles de chasse ; 2° huit fusils simples également de chasse, dont trois hors de service ; 3° un fusil de munition avec sa baïonnette ; 4° une carabine de chasse ; 5° deux gros pistolets de cuivre ; 6° une paire idem d'arçon ; 7° trois sabres pour la cavalerie légère ; 8° deux briquets, dont un sans fourreau ; 9° sept vieilles épées, dont cinq ne peuvent sortir du fourreau ; non compris leurs épées d'uniforme que nous avons cru devoir leur laisser ; 10° huit pétards montés sur des affûts, et qui ne sont propres qu'à faire du bruit, et qui sont du calibre du petit doigt ; 11° enfin, sept piques, dont deux pour drapeaux, et qui étaient en évidence dans le vestibule de la maison.

Nous observons qu'une partie des armes à feu ont été trouvées chargées, mais non les pétards ; nous observons aussi que les épées, les gros pistolets et la carabine de chasse, n'étaient point comme les autres armes réunies dans le premier salon où nous sommes entrés et où nous écrivons. Les MM. Faucher les y ont fait porter sur l'injonction que nous leur avons faite de nous présenter toutes les armes qu'ils avaient dans leurs mains.

Interpellés de nous déclarer pour quels usages ils ont réuni chez eux toutes lesdites armes, et pourquoi nous les avons trouvées chargées, ils ont répondu que c'était pour leur défense personnelle, se réservant de développer leurs motifs dans une note particulière qui sera annexée au présent procès-verbal ; mais ne voulant pas renvoyer jusque là à dire qu'ils n'ont fermé les portes de leur maison, et ne se sont mis en défense que le lundi 24 du courant, lorsque les gardes royaux à cheval traversant la ville, suivis de paysans armés venus de l'arrondissement voisin, les cris s'élevèrent de cette bande : "Il faut tuer les frères Faucher !" ; - que ce même jour, cette troupe se porta avec violence sur la maison du sieur Albert, désigné comme patriote ou bonapartiste, outragea sa femme et sa fille, saisit son fils qui fut excédé de coups et chercha le père qu'elle disait vouloir tuer ; que la même troupe en entrant dans la ville, sous le même prétexte de bonapartisme, excéda de coups le faisandier ou colon partiaire du sieur Vaquey, et qui, dit-on, en est mort hier ; qu'elle frappa et outragea les dames Bousquet ; que, dans cet état de choses, ils écrivirent au maire de La Réole, pour lui annoncer les dangers qu'ils couraient, et l'engager à faire respecter leur domicile ; que, n'ayant pas reçu de réponse, ils acceptèrent les secours des bons citoyens ; qu'ils en rendirent compte le lendemain à M. le maire, lequel, dans sa réponse, qui nous a été exhibée, ne blâme pas leurs mesures de précaution, mais leur dit que les attroupements ne forceront leur porte qu'après avoir ensanglanté l'écharpe municipale. (Ce sont les propres expressions de M. de Peyrusse, maire de La Réole, et que MM. Faucher ont demandé à faire consigner littéralement dans notre procès-verbal, ainsi que toutes les expressions contenues dans la présente déclaration.)

Interpellés de nous désigner les personnes qui, d'après leur déclaration, se sont réunies chez eux pendant la nuit, depuis le 24 jusqu'au 30 du courant, ils ont répondu que ce sont leurs concitoyens qui ont pour eux amitié et estime ; qu'ils ont cessé de venir chez eux, comme eux-mêmes de prendre aucune mesure définitive du moment que les hommes armés s'appelant garde royaux ont quitté la ville, et que la gendarmerie y est arrivée, ce qui a eu lieu simultanément, et a rendu toute sécurité aux citoyens.

Interpellés de nous représenter les munitions de guerre qu'ils peuvent avoir dans leur maison, ils nous ont à l'instant fait apporter un vase de terre contenant trente-neuf cartouches du calibre de guerre, qu'ils ne pouvaient employer qu'en coupant les balles comme cela a déjà été fait en partie, ainsi qu'il paraît dans le même vase, qui contient de plus six pierres à fusil. (Les armes des frères Faucher furent vendues avec leur mobilier. - Le prix des "canons" fut de 4 à 7 francs.

Interpellés enfin de nous déclarer s'ils n'ont pas d'autres armes ni d'autres munitions dans leur maison, ils ont répondu négativement ; sur quoi nous avons à l'instant procédé dans ladite maison et toutes ses dépendances aux perquisitions ordonnées par l'arrêté précité de M. le Préfet, et nous n'avons trouvé aucune arme ni munition, malgré les plus exactes recherches dans toute la partie des bâtiments occupée par MM. Faucher.

Nous déclarons qu'à notre arrivée au domicile de MM. Faucher, nous avons trouvé la porte d'entrée extérieure fermée au loqueteau seulement, que nous sommes entrés sans obstacles, et qu'ayant fait part auxdits sieurs Faucher de l'objet de notre mission, ils y ont déféré sans aucune hésitation ou difficulté.

De tout quoi nous avons fait le présent procès-verbal, lesdits jour, mois et an que dessus, au domicile de MM. Faucher et en leur présence, lesquels vont le signer avec M. l'adjoint du maire et nous.

CÉSAR FAUCHER, CONSTANTIN FAUCHER,

LAVAISSIERE, MAURY.

Un mandat d'amener fut mis en exécution dans la soirée du 31 juillet. Aussitôt commencèrent, pour les deux frères, des vexations qui n'étaient que le prélude des plus horribles tortures physiques et morales qui leur étaient réservées.

Le 1er août, au matin, ils écrivaient au maire de La Réole :

"MONSIEUR LE MAIRE,

Un mandat d'amener nous tient dans les prisons. Ce mandat d'amener ne nous met point au secret, nous sommes détenus par l'autorité judiciaire, et seulement par elle ; nous devons être traités comme les autres détenus par de semblables mandats.

Cependant l'autorité militaire qui n'a d'action que pour s'opposer aux attaques venant du dehors et qui ne peut entrer dans les prisons que sur une réquisition ou sur les cris partis du dedans, l'autorité militaire qui doit ignorer le nom, la qualité, la prévention, enfin l'existence des détenus, l'autorité militaire nous rend victimes de ses obsessions.

Le sieur Delas-Coulomb, accompagné d'un soldat, est venu hier au soir découvrir les plats de notre table.

Le moment d'après, le chef d'escadrons commandant les Espagnols est venu nous dire qu'il avait ordre de faire sortir les gens qui étaient avec nous, qu'il prenait sur lui de laisser à table notre nièce et notre petit-neveu, mais qu'il fallait que M. l'Ingénieur des ponts et chaussées qui était avec nous sortît à l'instant, que tel était l'ordre de son chef.

Un domestique qui nous portait des habits a été empêché d'entrer.

Ce matin, on a refusé l'entrée aux citoyens qui voulaient nous voir.

Notre nièce et notre petit-neveu se sont présentés ce matin pour déjeuner avec nous. L'officier de garde, le sieur Colineau, leur a dit que rien ne s'y opposait : un moment après, un sieur Tellier, secrétaire du sous-préfet, est venu demander qu'on fit sortir notre nièce et notre neveu. Ces ordres sans caractère n'ont pas été écoutés.

Demi-heure après, le sieur Colineau est entré accompagné de deux soldats, dont l'un est le sieur Laubessac, neveu du sous-préfet, et il nous a lu un ordre signé le chevalier Dunoguès, commandant de La Réole, sans date, mais qu'il nous a dit qui venait d'être écrit à l'instant, et dont il a refusé de nous laissé copie. Ces ordres portent défense de laisser communique ces "messieurs" (sans dire lesquels) avec qui que ce soit excepté avec la personne chargée de porter les vivres, toutefois après visite faite ; et cet officier a dit qu'il avait ordre d'employer la force pour faire sortir notre nièce et notre neveu ; que c'était par égard qu'il n'avait pas envoyé un caporal et deux soldats pour exécuter cet ordre. Pour éviter les fusils du sieur Laubessac et de son camarade, cet ordre quoique très illégal a été obéi.

Monsieur le maire, si le commandant de La Réole a un pouvoir hors la loi, nous nous taisons ; mais s'il commande la force armée de par les lois, il n'a et ne peut avoir aucune action sur nous ni sur les gens qui veulent nous approcher. La force armée, sous Louis XVIII, est-elle destinée à autre chose qu'à résister aux attaques, à protéger les citoyens ? A-t-elle mandat d'intervenir à l'insu des magistrats judiciaires dans l'action de ces magistrats ?

Nous vous demandons, Monsieur le maire, de faire respecter la loi qui nous protège, de faire lever les consignes qui nous tyrannisent dans nos relations, et de nous remettre dans la position de tous les citoyens détenus par de semblables mandats.

Vous êtes maire, vous êtes chargé de la police en cette qualité ; serait-il possible que sous votre magistrature on nous rendit victimes de vexations inouïes jusqu'ici !

Le geôlier n'en a jamais vu d'exemple. Les condamnés à mort eux-mêmes ne sont pas privés de la consolation de voir leurs amis et leurs proches.

J'ai l'honneur, etc.

Constantin FAUCHER.

A La Réole, le 1er août 1815."

Le maire leur répondit :

"Monsieur,

Aussitôt que j'ai reçu votre lettre je me suis occupé de son objet. Mademoiselle votre nièce et monsieur votre neveu ont dès ce moment la liberté de vous voir. Je me flatte que l'ordre en est arrivé assez tôt pour que vous ayez eu le plaisir de dîner en famille.

J'ai l'honneur, etc.

Le Maire de La Réole,

Arnaud DE PEYRUSSE.

A Monsieur Constantin Faucher."

Sans perdre de temps le procureur Dumoulin adressait, le même jour 1er août, au juge d'instruction de La Réole, un réquisitoire d'information dont voici les points essentiels :

"Après avoir reçu l'ordre de cesser leurs fonctions militaires, les frères Faucher avaient converti leur maison en place d'armes, où les fédérés se réunissaient jour et nuit et faisaient guet et garde, au point qu'ils criaient "Qui vive !" sur la garde bourgeoise ;

Ils avaient des armes hors de proportion avec les besoins d'une maison particulière ;

Des gens de la lie du peuple étaient sortis de chez eux et avaient parcouru la ville en insultant diverses personnes et en chantant le "ça ira" ;

Ils avaient fait enlever de la sous-préfecture "trente-cinq bustes du roi" qu'on avait salis d'ordures et portés à Bordeaux ;

Ils avaient créé une fédération dont ils s'étaient faits les chefs, et leurs affiliés avaient commis des vols, des exactions, et exigé des taxes arbitraires ..."

Aussitôt le juge d'instruction convertit le mandat d'amener en mandat de dépôt :

MANDAT DE DEPOT.

Nous, François Richon, juge d'instruction près le tribunal de première instance de La Réole, mandons et ordonnons à tous huissiers ou agents de la force publique, de conduire en la maison d'arrêt de La Réole, en se conformant à la loi, le sieur César Faucher, citoyen français, domicilié à La Réole ; enjoignons au gardien de ladite maison d'arrêt de le recevoir et retenir en dépôt jusqu'à nouvel ordre.

Requérons tout dépositaire de la force publique de prêter main-forte pour l'exécution du présent mandat s'il en est requis par le porteur d'icelui ; à l'effet de quoi avons signé le présent mandat scellé de notre sceau.

Fait au Palais de Justice, à La Réole,

le 1er août 1815.

RICHON

Nous, gendarme soussigné, certifions avoir motivé sur le registre du concierge de la maison d'arrêt le mandat de dépôt du sieur césar Faucher : nous l'avons laissé à la charge et garde du concierge de la maison d'arrêt.

A La Réole, 1er août 1815.

MOZELLE.

NOTA. - Le mandat de dépôt de Constantin est textuellement semblable, au nom près.

Le lendemain, le procureur général, tenu au courant des faits par le procureur Dumoulin, rendait l'ordonnance suivante :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

Ordonne d'extraire et conduire sans délai, sous bonne et sûre escorte, les sieurs César et Constantin Faucher, frères, des prisons de La Réole où ils sont détenus au château du Hâ, pour y être à la disposition du procureur général.

Du 2 août 1815.

RATEAU.

Dès que l'ordonnance du procureur général fut connue à La Réole, les ennemis des frères Faucher dépêchèrent des émissaires à Bordeaux pour en répandre la nouvelle et faire savoir aux royalistes l'heure de l'arrivée des deux victimes.

Ce fut une vraie fête pour la partie turbulente et exaltée de la population qui forma aussitôt toutes sortes de projets extravagants et criminels où la vie des deux jumeaux était sérieusement menacée.

"Il n'était point besoin, disait-on, d'instruire le procès de deux monstres semblables ; les cachots du fort du Hâ étaient trop bons pour ces brigands ; il ne fallait même pas les fusiller ; il suffisait de les égorger et de jeter leurs cadavres à la rivière."

C'était à qui se vanterait de pouvoir les frapper à mort ; des plans furent combinés, des rendez-vous pris, des paris engagés. Il était juste du reste que Bordeaux eût ses victimes aussi bien que les villes du Midi. Deux généraux à la fois ! Quelle occasion superbe, unique !

On pensait que, pour se conformer à l'ordonnance de transfèrement, les autorités de La Réole feraient immédiatement conduire, en voiture, les deux frères à Bordeaux. Des dispositions avaient, en effet, été prises dans ce sens, et plus de mille personnes, ramassées sur tous les points de la ville, s'étaient portées par groupes sur la route de Langon par laquelle devaient arriver les deux prisonniers. Mais les ignobles projets de cette horde hideuse furent déjoués. Quelques vieux soldats, peu habitués à méditer des assassinats, avaient entendu parler par des gardes royaux du sort qu'on réservait aux généraux Faucher pendant leur trajet de La Réole à Bordeaux. Ils en informèrent l'Etat-Major qui donna l'ordre à la gendarmerie de changer de route, et ils dépêchèrent eux-mêmes quelques envoyés de confiance pour être sûrs que le chef de l'escorte serait prévenu.

L'officier de gendarmerie de La Réole avait été mis au courant, par les fanfaronnades de quelques royalistes de la ville, de la tentative qui se préparait et, sans attendre les ordres de Bordeaux, il avait pris sur lui d'y faire conduire les deux frères par la rivière ; il avait réquisitionné un bateau dans ce but. Cependant il avait cru devoir informer de ce changement d'itinéraire le sous-préfet de La Réole. Celui-ci l'approuva, mais il donna l'ordre qu'un détachement de quatorze gardes nationaux se joindrait aux six gendarmes commandés par le maréchal des logis Bensfield qui devaient escorter les prisonniers. Par le choix de ces quatorze gardes nationaux qui furent pris dans la portion la plus abjecte de la population réolaise, et par les incidents qui se produisirent pendant le trajet, il est évident qu'on attendait d'eux tout autre chose qu'un renfort et une protection contre ceux qui avaient formé le projet d'assassiner les deux frères. Heureusement, les gendarmes, inférieurs en nombre, étaient assez énergiques et loyaux pour être les plus forts, et les hommes qui conduisaient le bateau étaient des amis pour les frères Faucher.

Dans la soirée, un nommé L..., parent de l'un des gardes nationaux de l'escorte, courut à cheval à Bordeaux, pour y faire savoir que les prisonniers allaient être amenés en bateau, et qu'ils débarqueraient le lendemain aux Salinières. Avant de partir, sous l'influence de l'ivresse et par forfanterie, il avait annoncé le but de son voyage à plusieurs camarades.

Rien ne transpira cependant avant le départ. Mais le bateau n'avait pas fait la moitié du trajet que deux des marins surprirent une grave conversation par laquelle les gardes nationaux se trahirent. Un nommé T..., leur chef, racontait comment leur camarade L... était parti pour Bordeaux, dans la soirée de la veille. "Prévenus par lui, disait-il, les amis prépareraient un attroupement d'apparence inoffensive qui se trouverait aux Salinières à l'arrivée du bateau. Au moment du débarquement, dès que les deux frères se seraient engagés sur le quai, une bousculade se produirait subitement qui éloignerait d'eux l'escorte avec d'autant plus de facilité que celle-ci s'y prêterait, et, pendant ce temps, les deux victimes seraient poignardées."

Les matelots racontèrent sur-le-champ aux deux frères la conversation qu'ils venaient de surprendre, et le maréchal des logis Bensfield, qui en fut aussitôt informé, donna l'ordre de faire arrêter le bateau à trois kilomètres de Bordeaux, au port de Brienne. Il y eut alors une scène violente : T... prétendit qu'en sa qualité de chef du détachement de garde nationale et en vertu des instructions spéciales et formelles qu'il avait reçues du sous-préfet, il avait seul le droit de donner des ordres ; qu'il voulait que le bateau descendit jusqu'aux Salinières ; qu'il emploierait au besoin la force pour y contraindre les matelots. Mais Bensfield tint bon et les gardes nationaux n'osèrent pas mettre à exécution la menace de leur chef d'entrer en lutte avec les gendarmes. Ils avaient d'ailleurs l'intention d'arriver par la ruse au résultat qu'ils n'avaient pas pu atteindre par l'intimidation.

Le bateau aborda au port de Brienne. Aussitôt ce fut à qui des gardes nationaux s'empresserait auprès des deux frères, à qui s'offrirait pour aller chercher à Bordeaux une voiture qui leur épargnerait de parcourir à pied un assez long trajet. Bensfield et les matelots comprirent que la véritable intention de ces misérables n'était pas de se rendre utiles : ils voulaient seulement entrer le plus vite possible dans la ville, prévenir les complices qui devaient déjà être postés aux Salinières et aviser aux moyens d'empêcher les deux frères d'arriver vivants jusqu'au fort du Hâ.

On n'accepta point leurs offres de service, on les garda même à vue pendant qu'un matelot allait chercher une voiture à Bordeaux. Lorsqu'elle fut arrivée, Bensfield et deux gendarmes y montèrent avec les frères Faucher, et le maréchal des logis fit prendre par la rue Saint-Jean, afin de ne pas traverser la ville.

Un dernier espoir restait aux gardes nationaux. L'un d'eux se plaça derrière la voiture, faisant sur son passage toutes sortes de signes pour donner à comprendre que c'étaient bien les deux prisonniers attendus aux Salinières qui se trouvaient à l'intérieur. Mais la voiture allait vite, le quartier qu'elle traversait était peu fréquenté, les signes du garde national ne furent pas compris par ceux qui les aperçurent ; les frères Faucher arrivèrent au fort du Hâ sans être reconnus.

Ils venaient d'échapper une première fois à un assassinat avec guet-apens ; la tentative fut renouvelée pendant leur détention ; ils étaient réservés à un assassinat juridique.

Les frères Faucher n'étaient encore que des prévenus ; cependant, dès leur arrivé au fort du Hâ, on les jeta dans le quartier des condamnés ; trois de ces derniers leur furent donnés pour compagnons de cellule.

Ils étaient depuis quelques heures seulement dans le fort, lorsqu'à leur première apparition dans l'un des préaux, plusieurs condamnés se précipitèrent sur eux en proférant des menaces et leur remirent la lettre suivante :

"Fort du Hâ, 4 août 1815

MESSIEURS,

Au nom de tous les détenus de cette prison vous êtes enjoints et tenus de payer votre bienvenue, comme étant entrés nouvellement dans cette demeure et, les lois étant telles, vous n'ignorez pas qu'il faut se conformer aux lois des plus forts.

Par M. le président :

BOCHARDON, MAGDONALD.

Les membres : BELGY, DUTERTRE, RICHET, LACROIX, GROS."

Sans l'intervention des trois misérables qui étaient leurs compagnons, les deux frères auraient été maltraités par les auteurs de cette lettre effrontée. Car, excités par ceux-là mêmes qui auraient dû protéger les deux prévenus, ils étaient résolus à tout, n'ayant plus rien à perdre.

Est-ce que la honte de la promiscuité dans laquelle se trouvaient deux braves soldats, deux généraux couverts de glorieuses blessures, la honte des vexations injustifiables, des dangers même auxquels cet ignoble contact les exposait, ne retombe pas tout entière sur ceux qui, avec une froide cruauté, pour satisfaire une lâche vengeance ou faire preuve d'un zèle atroce et stupide, l'avaient voulue, préparée, ou la toléraient ?

Les deux frères, sur l'ordre du concierge, firent connaître le fait au procureur général dans une lettre qu'ils ne lui envoyèrent que deux jours plus tard, parce que "par pudeur ils l'avaient retenue, pour ne pas remuer de pareilles sentines :

"A Monsieur Rateau, procureur général.

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

Le concierge exige que nous vous rendions compte d'un fait qui a compromis notre existence, mais qui a été réprimé par la bonne contenance de trois condamnés qui habitent la même chambre que nous.

Des condamnés nous ont porté en tumulte une lettre que nous mettons sous cette enveloppe. Ils ont été repoussés. L'orateur de la troupe, à qui nous avons dit que nous allions nous plaindre à vous de cette insolence, nous a répondu : Nous tous prisonniers vous en ferons voir.

Le concierge a fait venir devant nous, en sa présence, ces chefs de complot. Bochardon lui a répondu : "C'est la garde qui nous a dit de le faire ; venez, je vous le ferai dire par les gardes eux-mêmes.

Un moment après M***, sergent, commandant le poste, et M***, caporal, accompagnés de quelques-uns de leurs camarades, sont venus nous demander de leur lire la lettre que nous avions reçue. Nous la leur avons lue, et nous l'avons confiée au concierge qui s'en est servi pour faire l'appel des signataires. M*** nous a affirmé que s'il avait distribué de l'argent aux condamnés c'était par charité et non pour nous attaquer.

Ces coquins avaient eu l'audace criminelle de soutenir qu'on le leur avait donné pour cela et le condamné Lacroix, Bordelais, avait dit : "Un gros monsieur de la garde nationale nous a dit que si on voulait nous punir, il se chargeait d'empêcher que nous fussions mis au cachot."

Le concierge a fait mettre au cachot ces brigands, et tout est rentré dans l'ordre.

Nous sommes, etc.

César FAUCHER

Constantin FAUCHER."

Quelques heures après avoir subi les premiers outrages des misérables au milieu desquels on les avait jetés, les deux frères étaient l'objet d'une nouvelle tentative d'assassinat, précédée et entourée de circonstances étranges qu'ils exposèrent ainsi au procureur général. (Il faut remarquer que dans toutes les lettres écrites par les frères Faucher au procureur général, et dont nous donnons une copie rigoureusement exacte, ils ne pouvaient faire qu'un récit fidèle aux faits qu'ils lui signalaient et dont ils se plaignaient. Si leur loyauté avait pu céder à un mouvement de colère ou d'amertume, ces faits étaient trop récents et trop faciles à contrôler pour que la pensée de les dénaturer pût leur venir.)

"MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

Il est de notre devoir de vous faire connaître ce qui, depuis le peu d'heures que nous sommes entrés au fort du Hâ, s'y est passé de plus important pour l'ordre public et nous ayant pour objet. Votre haute magistrature vous fera juger de ce qui a pu être fait méchamment contre nous à La Réole, à dix postes de l'autorité protectrice, par ce qui se passe ici à votre porte, et pour ainsi dire sous vos yeux mêmes.

Vous êtes instruit que nous sommes déposés dans la division des condamnés et que la cour de cette division est séparée de la grande cour par une cour intermédiaire où sont les détenus pour dettes, etc.

Il existe dans une muraille latérale de la cour des condamnés une ouverture fortement grillagée de fer, qui permet les communications avec la grande cour, où sont la garde nationale de service et tous les détenus à qui on accorde la faculté de s'y promener.

Il n'y a jamais dans cette cour des condamnés pendant le jour, nulle sentinelle militaire, ou factionnaire ; c'est un usage constant.

Dans sa visite occasionnée par le mouvement des condamnés, dont il vous a rendu compte il y a trois heures (et pour lequel on a exigé la lettre que nous avons eu l'honneur de vous écrire), le concierge a témoigné publiquement son étonnement de voir dans notre cour un factionnaire, quand il ne pouvait y en avoir que par son ordre, et il a dit qu'il le ferait lever. Ses occupations le lui ont fait oublier. On vient de fermer les portes, et la sentinelle n'a pas été levée.

Il est remarquable qu'à courts intervalles, ce factionnaire a été relevé sans le caporal. Parfois des gardes nationaux sont venus seul à seul, prendre l'arme de la sentinelle et se sont mis successivement à sa place ; et, ce que nous ne devons pas vous laisser ignorer, et que vous apprendrez avec peine, c'est que ces factionnaires successifs ont tous causé avec les condamnés.

Les valets de prison Pomez et Millepieds, par l'ordre du concierge, ont vidé notre paillasse de sa vieille paille, dans notre cour, et elle y a été brûlée selon l'usage. Selon l'usage encore, on a apporté dans la cour la paille fraîche pour remplir de nouveau la paillasse. Trois bottes étaient portées ; il en fallait encore deux, ces valets sont allés les chercher. Ils ont été longtemps absents. Une heure après ils sont revenus en disant qu'on ne voulait pas laisser remplir la paillasse dans la cour ; qu'il fallait emporter la toile, et remporter les trois bottes de paille fraîche.

Aimant que pour nous on ne s'écarte pas de l'usage, et craignant qu'on ne mit de vieille paille, nous avons demandé qu'on remplît notre paillasse dans notre cour, en notre présence ; on nous a répondu qu'on avait ordonné le contraire, et le guichetier Fourcade, qui tenait la porte ouverte, a demandé qu'on emportât sur-le-champ la toile de la paillasse et les trois bottes de paille qui étaient déjà depuis quelques heures à la porte de notre chambre, ce qui a été fait malgré notre résistance.

Un moment après, notre paillasse nous a été rapportée garnie de paille. En ce moment, nous causions avec M. Mathey, factionnaire de garde dans notre cour. C'est un horloger de la place Dauphine, qui nous a reconnus pour nous avoir vus à l'armée. Les valets qui portaient la paillasse nous ont appelés, et Pomez, l'un d'eux, nous a dit : "On a voulu nous donner de l'argent pour mettre deux boudins de poudre dans votre paillasse ; un monsieur borgne, de la garde nationale, me les a présentés pour cela. La petite fille de M. Rey l'a entendu, et je l'ai chargée d'aller le dire à son père."

Et il est remarquable que cette enfant était venue le dire à son père avant que Pomez rentrât dans la cour avec la paillasse. Nous sommes sortis sur-le-champ de notre chambre, et nous sommes revenus auprès de M. Mathey, factionnaire, en le priant de faire appeler le concierge. Celui-ci est venu ; nous lui avons rendu compte du fait devant M. Mathey. Pomez a persisté, en présence du factionnaire et du concierge, à soutenir que cette proposition lui avait été faite par ces messieurs, notamment par ce monsieur borgne, que la petite de M. Rey l'avait entendu et le déclarerait.

Le concierge a emmené ce Pomez pour le confronter avec ceux qu'il accusait. Ce Pomez n'est plus revenu dans notre cour.

Nous avons continué à causer avec le factionnaire, et il nous a dit : "Je connais ce garde national borgne, c'est un honnête homme." Un quart d'heure après la sortie du concierge et de Pomez de notre cour, il y est entré un des militaires du poste de la garde nationale, gras, frais et de bonne mine, qui nous a dit, en présence de M. Mathey : "Ce Pomez est un coquin ; on ne lui a pas donné de poudre ni offert de l'argent pour la mettre dans votre paillasse ; mais c'est lui qui nous a dit que si nous voulions lui donner vingt sous il mettrait la poudre dans votre paillasse. Ce brigand de Pomez vient d'être mis au cachot."

Messieurs les gardes nationaux ont répété au concierge que Pomez leur avait proposé de mettre pour vingt sous de la poudre dans notre paillasse.